陸上選手とストレッチについて、動画で端的に解説しています。よろしければチャンネル登録お願いします!

「ストレッチのみでは怪我予防にならない」では、どのような怪我にもストレッチは万能で、ストレッチさえやっておけば大丈夫だということは無く、ストレッチの目的を明確にすることの重要性について述べました。

では、怪我予防ではなく、肝心のパフォーマンスとストレッチの関係はどうなのでしょうか?

これまでに発表されている科学的知見を参考に考えていきます。

ストレッチによるパフォーマンスへの急性効果

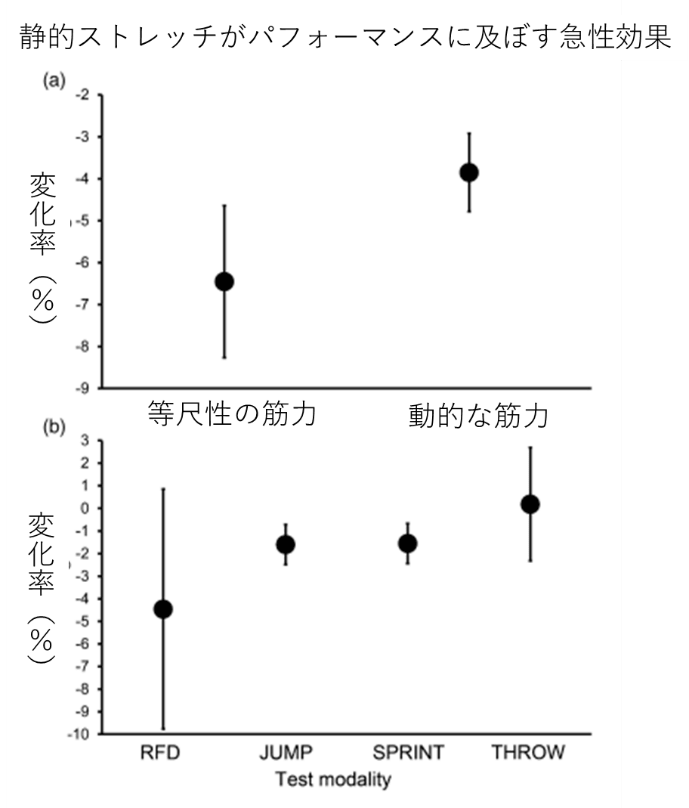

Simicほか(2013)は、静的ストレッチが運動パフォーマンスに及ぼす影響について、104つの研究を基に考察しています。

ここでは、静的ストレッチ後は、筋力、パワー、ジャンプ、スプリント、力の立ち上がり率(RFD)においてネガティブな影響があると結論付けられています。

※Simicほか(2013)より、筆者が翻訳

また、静的ストレッチの伸張時間が30秒未満であれば、パフォーマンスに対するネガティブな影響は生じにくく(Behm & Chaouachi,2011)、伸張時間が60秒以上は60秒未満と比べてパフォーマンスへの悪影響がより大きくなると言われています(Behmほか,2015)。

これに対して、動的ストレッチではその後の神経筋機能、運動パフォーマンスにポジティブな影響を与えることが多く示されています(Opplert & Babault, 2018)。

これらのことを考えると、ハイパフォーマンスを発揮する直前は動的ストレッチを行い、過度な静的ストレッチは避けた方が良いと言えます。

ストレッチによるパフォーマンスへの長期的な効果

では、ストレッチを長期間にわたって行った場合はパフォーマンスにどのような影響を与えるのでしょうか?

Shrier(2004)では、運動前の静的ストレッチは筋力の発揮に悪影響を与えるが、普段の定期的なストレッチでは、等尺性の筋力や、筋収縮速度を向上させる可能性が示唆されています。

このように、運動直前の静的ストレッチに対し、定期的な静的ストレッチはポジティブな効果がありそうです。

しかし、スプリントパフォーマンスを高めるために重要な高い速度での力発揮や力の立ち上がり率、バネ的な筋力(弾性筋力)への影響は良く分かっていません。

特に、短距離走の速い選手の足首の硬さは有名ですが、長期的なストレッチによって足首の可動性を高めると、スピードが低下するのではないか?という仮説も立てられますが、今のところ影響があるかどうかは不明です。

ですが少なくとも、パフォーマンス発揮前でなければ、適度に静的ストレッチを実施することは悪いことではないでしょう。

結局いつ、どういったストレッチをすべきなのか?

「ストレッチのみでは怪我予防にならない」でも述べた通り、特定の可動域に制限があり、それが怪我の発生やパフォーマンスの改善につながる可能性があるのなら、運動前後問わず、ストレッチは重要なトレーニング手段となるでしょう。

ただ、上記のような特別な理由がない限り、爆発的な筋力やパワーが求められる運動の直前は静的なストレッチは避け、動的なストレッチを用いる方が望ましいことは明白です。

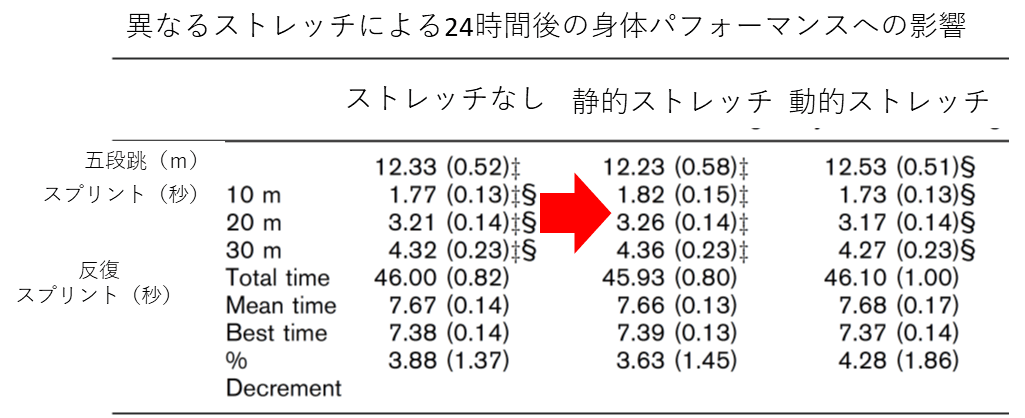

また、静的ストレッチの負の影響は、24時間後も続く(Haddadほか,2014)という報告もあることから、試合前日の過度な静的ストレッチも避けた方が良いと言えます。

※Haddadほか,(2014)より、筆者が翻訳

余談ですが、気を付けていたとしても、試合直前に和式トイレに長時間座り、ふくらはぎの筋肉に静的ストレッチを知らず知らずのうちにかけてしまう…ということは容易に考えられます。

スプリンターにとって足首が発揮するパワーは非常に重要ですので注意すべきと言えるでしょう。

運動前の動的ストレッチを行う際には、反動をつけすぎて筋が疲労しない程度に高い速度で実施したり、立ったままの状態よりも歩きながらのストレッチが有効なようですOpplert & Babault, 2018)。

ですが、ストレッチさえやっておけば大丈夫…と言うことはありえないので、しっかりと自分の競技に必要であろう準備を行いましょう。

静的ストレッチは、オフシーズンや、次の練習まで時間が空いている時(1―2日程度)を使って行うと良いでしょう。

ここまでで静的ストレッチの悪いイメージばかりが植え付けられたように感じる方もいるかもしれませんが、静的ストレッチには柔軟性の向上のみならず、リラックス効果なども望めるので、心身のコンディションを整えるためには有効な手段になり得ます。

参考文献

・Simic, L., Sarabon, N., & Markovic, G. (2013). Does pre‐exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta‐analytical review. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 23(2), 131-148.

・Behm, D. G., & Chaouachi, A. (2011). A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. European journal of applied physiology, 111(11), 2633-2651.

・Behm, D. G., Blazevich, A. J., Kay, A. D., & McHugh, M. (2015). Acute effects of muscle stretching on physical performance, range of motion, and injury incidence in healthy active individuals: a systematic review. Applied physiology, nutrition, and metabolism, 41(1), 1-11.

・Opplert, J. & Babault, N. (2018). Acute Effects of Dynamic Stretching on Muscle Flexibility and Performance: An Analysis of the Current Literature. Sports Medicine, 48( 2), 299–325.

・Shrier, I. (2004). Does stretching improve performance?: a systematic and critical review of the literature. Clinical Journal of sport medicine, 14(5), 267-273.

・M., Dridi, A., Chtara, M., Chaouachi, A., Wong, D. P., Behm, D., & Chamari, K. (2014). Static stretching can impair explosive performance for at least 24 hours. The Journal of Strength & Conditioning Research, 28(1), 140-146.