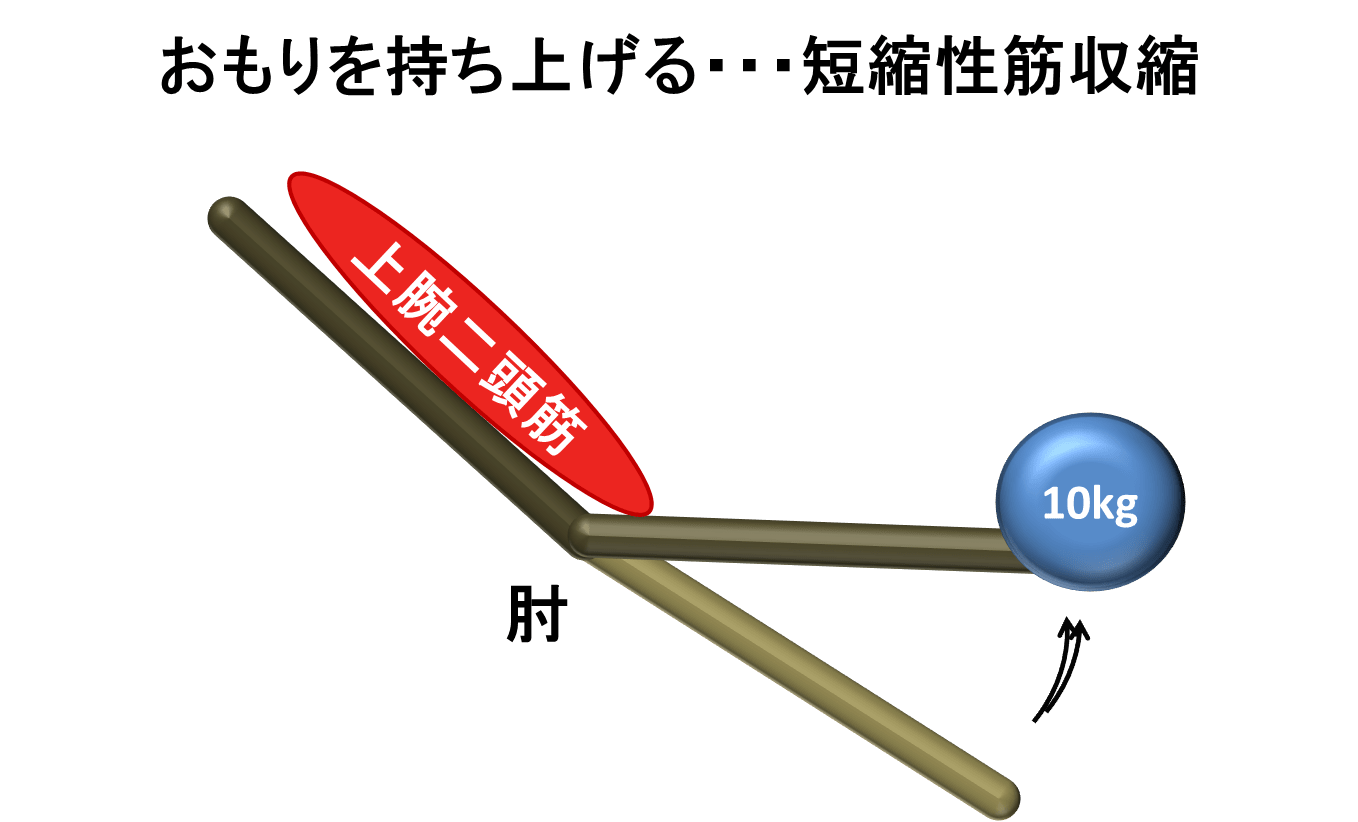

図のように、ダンベルを持ち上げる時、上腕二頭筋は縮もうと力を発揮しながら縮んでいる状態(短縮性収縮)です。逆に、下ろすときは縮もうと力を発揮しながら引き伸ばされている状態(伸張性収縮)になっています。

関連記事

重りを下すときの上腕二頭筋の筋収縮は、伸張性収縮です。これは「縮もうと力を発揮しながら引き伸ばされている状態」と説明しました。これは「縮もうとしているのに、耐えられなくなって引き伸ばされている」という意味です。

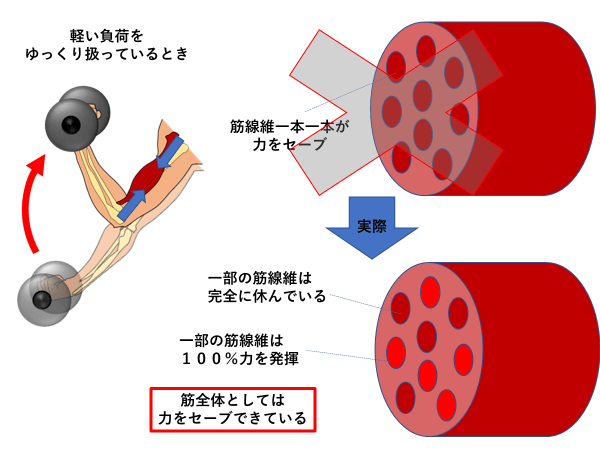

しかし、上の図でイメージすると、「耐えられなくなって引き伸ばされている」というよりも、単に筋線維が力をセーブしているだけで、「耐えられなくなっているわけじゃないんじゃない?」と、疑問に思う人もいることでしょう。

ここには、伸張性収縮のある秘密が関係しています。

重りを下すとき、筋線維全体が力をセーブしているわけではない

同じ重さのダンベルを持ち上げたり、下ろしたりする場面を想像してみましょう。

実は、重りを持ち上げる時に使われている上腕二頭筋の筋線維の数が80%くらいだとすると、下ろしている時に使われている筋線維の数は40%ほどになるのです。

つまり、下ろしている時は使う筋線維の数をわざと減らして、わざと耐えられなくなって、肘が伸びる=ダンベルを下ろしている・・・ということになります。

筋線維一本一本が力をセーブして、力を調整しているわけではありません。

つまり、同じ張力を発揮する場合、短縮性収縮と伸張性収縮では、使われている筋線維の数が、伸張性収縮時に少なくなります。

伸張性収縮の方が大きな力を出せる

伸張性収縮にはもう一つの特徴があります。それは、筋線維一本あたりが発揮している張力が大きいということです。実際に、等尺性収縮と伸張性収縮を比較すると、筋線維一本あたりが発揮できる筋力は、伸張性収縮の方が1.5ー1.8倍にもなっています。

筋線維が頑張って力を発揮しながら、運動にブレーキをかけるも、耐えきれずに引き伸ばされている状態

これが伸張性収縮(エキセントリック収縮)です。

そしてこの伸張性収縮の能力は、ランニングや方向転換など、切り返し運動が加わるスポーツのパフォーマンスに大きく影響します。