これまで紹介してきた選手のように、トップ選手の足が流れているように見えることがあるのはなぜなのでしょうか?

この問題を解くためのヒントが「足が全く流れていない(であろう)人の走り」にあります。まずはその走りを見てみましょう。

腿をしっかり上げて、足を全く後ろに流さない走りを極めるとおそらくこうなります。

しかし、上手く前に進めているとは言い難いのは一目瞭然でしょう(ロンドンブーツ敦さんすみません)。

これはなぜなのでしょうか?

それは、「モノは後方から力を加えると前に進むから」です(競技中は前から誰かが引っ張ってくれることはないはず)。

後ろに力が加わるから、その反力で、人間は前へ進むことができます。加速時はもちろんのこと、トップスピードに達してからも同様です。そのため、股関節はある程度伸展して、しっかりと後方へ力を伝えられるフォームでないと、前へはなかなか加速できません。

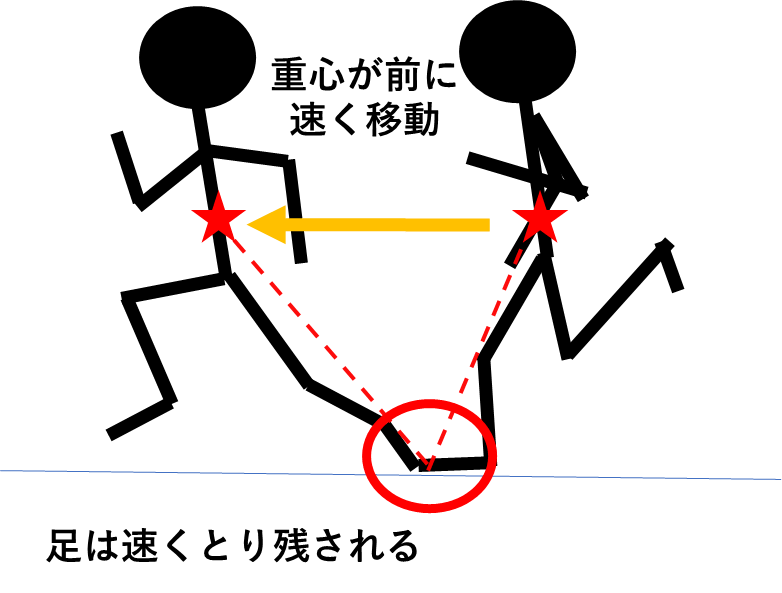

また、前に高い速度で進んでいるということは、接地中の移動速度は高くなります。すなわち足は重心よりも後ろにおいていかれる(結果的にそうなる)ことになります。

このように、速く走ろうと思えば必然的に足は身体よりも後ろに残ることになります。足が身体より後ろに行かないように走ろうとすると先ほどの動画ような走りになるはずです。

では、足は積極的に後ろに流すようにキックすべきか?と言われると、そこは断言できません。意識的に流すようなキックをすると、腿を前に引き出す動作のタイミングが遅れ、次の動作に早く移行できなくなる可能性があるからです。

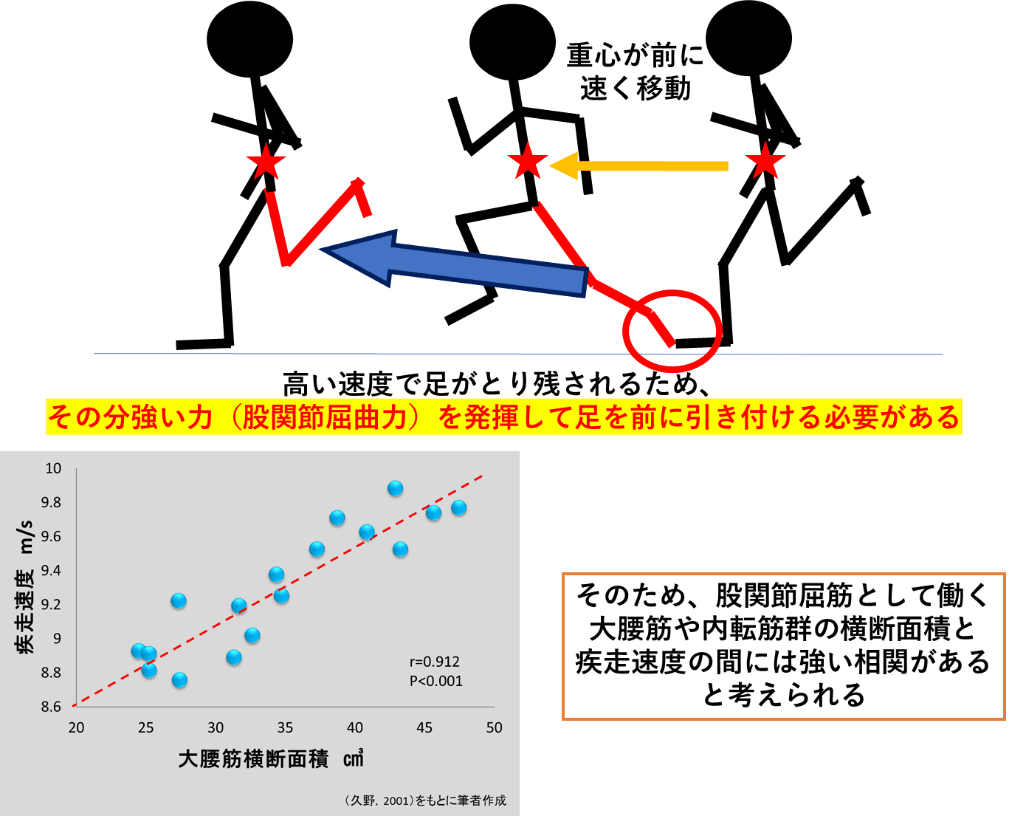

しかし、トップスプリンターはある程度股関節を伸展(下腿の長さ次第で伸展角度が小さくてもいける選手はいる)し、足を後ろに残しながらも、腿を素早く引き出し、高いピッチで走っています。高い速度で走れば走るほど、足は相対的に高い速度で後ろに取り残されるので、その分強い力で前に引き出さなければ、素早く次の動作に移行ができません。

この時に大事になるのが、脚を後ろから前に引き出すための大腰筋、内転筋群などの股関節屈曲に働く筋力や、脚を前に引き出そうと意識するタイミングになります。

文献(5)でも「最大大腿部角度が大きくても、素早く前方へ脚を振り出せるようにすることで遊脚大腿部角度を小さくできる可能性があることから、流れ動作の評価は遊脚大腿部角度に着目することが望ましいと考えられる」と考察されていました。

自然に足は後ろに残るようにして、かつ身体を前に進めつつも素早く遊脚を引き付けることが、高い疾走速度を獲得するために重要です。

ここまで説明してくると、良くない動作、指導ポイントとされる「足の流れ」とは何なのか、またそれを改善するためには何が必要なのかについて、推測が付いてくると思います。