動作をコントロールするのは筋肉です。その筋肉をコントロールするのは脳や脊髄などの中枢神経です。ここではスプリント中の下肢に、どのタイミングで、どの関節に、どのような力が働いているかについてみていきます。

まず、脚の関節には主に「股関節」「膝関節」「足関節」があります。これらを伸ばしたり、曲げたりすること(伸展・屈曲)によって、スプリント動作が生まれます(閉じたり開いたり、回旋させたり・・・も含みますが、ここでは省略)。

そして、これらがいつ、どのタイミングでどのような力が必要かを知ることは、「動作の見た目」鵜呑みにした非効率なアドバイス、動作意識を行わないためにも非常に重要です。

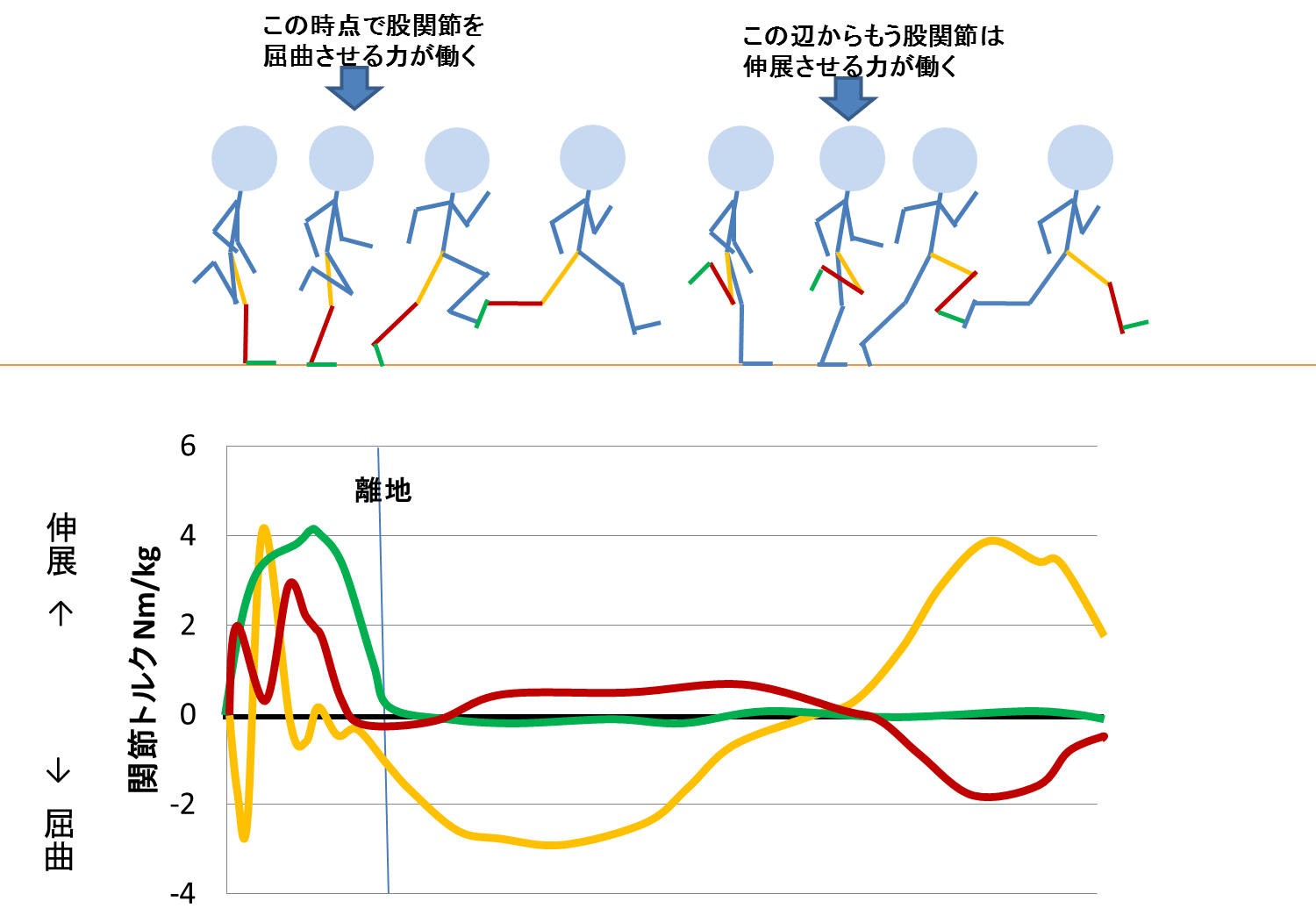

スプリント中の下肢関節にはたらく力

※馬場ほか(2000)より、作成

関節トルクというのは、各関節を中心にはたらく回転力のことです。筋力ではないことに注意してください。つまり、上の図は股関節、膝、足部を伸ばしたり曲げたりするのに、働いている単なる力です。黄色は股関節、赤は膝関節、緑は足関節に働くトルクを示しています。

この図からわかる、特に重要なことを以下にまとめると・・・

|

・後方スイング中は、最後まで股関節を伸ばすような力は働いておらず、地面から足が離れる前には、股関節を曲げようとする力が働いている。

・前方スイング中は、最後まで股関節を曲げるような力は働いておらず、膝が身体から前に出てくるころには、股関節を伸ばそうとする力が働いている。

・踵の引き付け時、膝関節を曲げるような力はほとんど発揮されていない。 |

これらが具体的にどういうことなのか、詳しくみていきましょう。

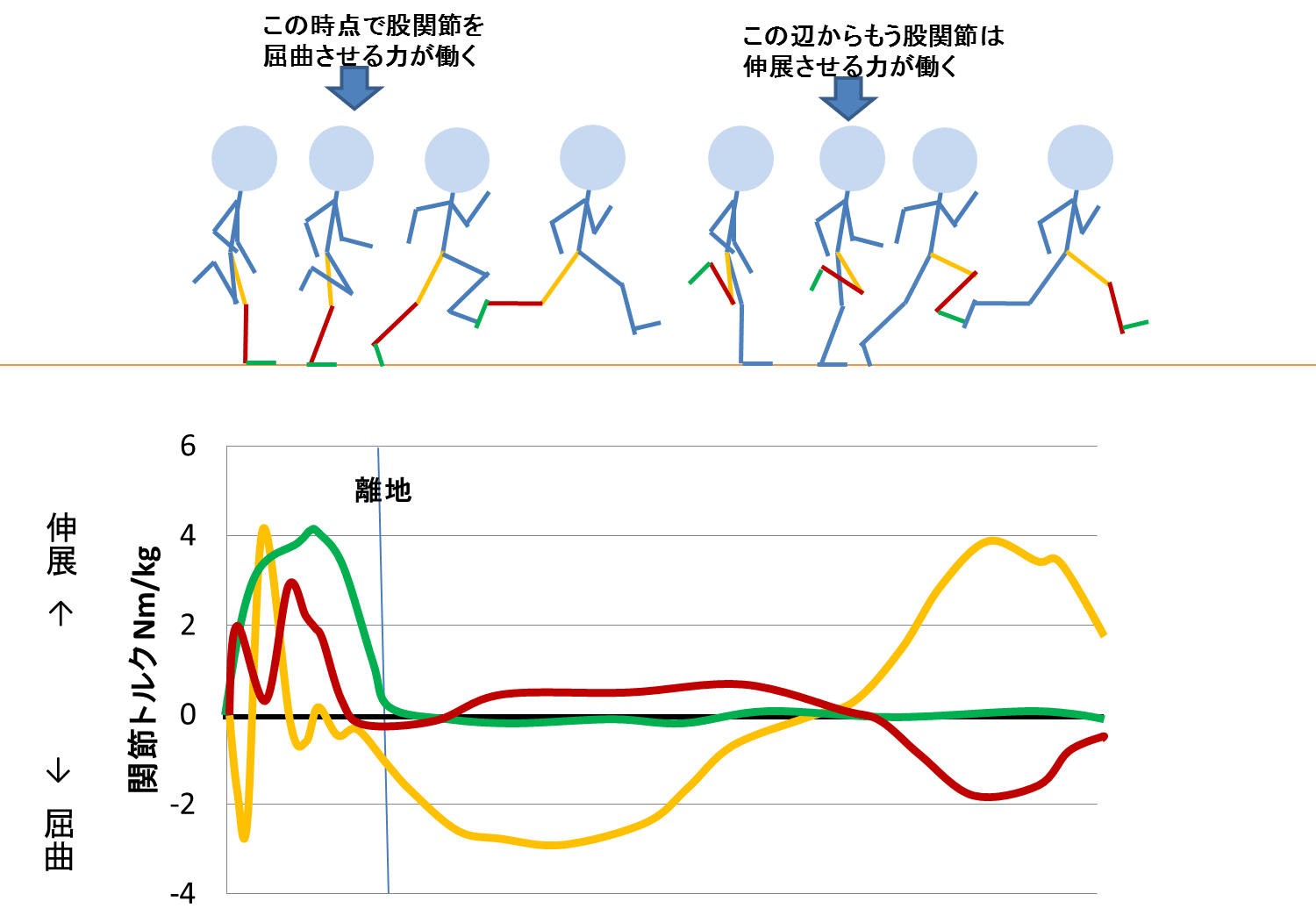

後方スイング中は、最後まで股関節を伸ばすような力は働いておらず、地面から足が離れる前には、股関節を曲げようとする力が働いている

接地の後半部分、いわゆる地面から足が離れる少し前くらいには、すでに「腿を前に引き出す力」を働かせているということです。

腿を前に引き出す力を発揮させるタイミングが遅れると、走っているときに、脚全体が極端に後ろに残った状態になってしまいます・・・・・。いわゆる「足が流れる」と言われる現象です。

関連記事

より早く前方スイングに移り、次の接地の準備を行う(ピッチを高める)ためには、後ろに流れる下肢にブレーキをかける「股関節を曲げる強い力」必要になります。

この股関節を曲げる筋肉が「腸腰筋」や「大腿直筋」という筋肉で、この筋肉が発達しているほど、スプリントスピードが高いことが分かっています(久野,2001;Emaほか,2018)。

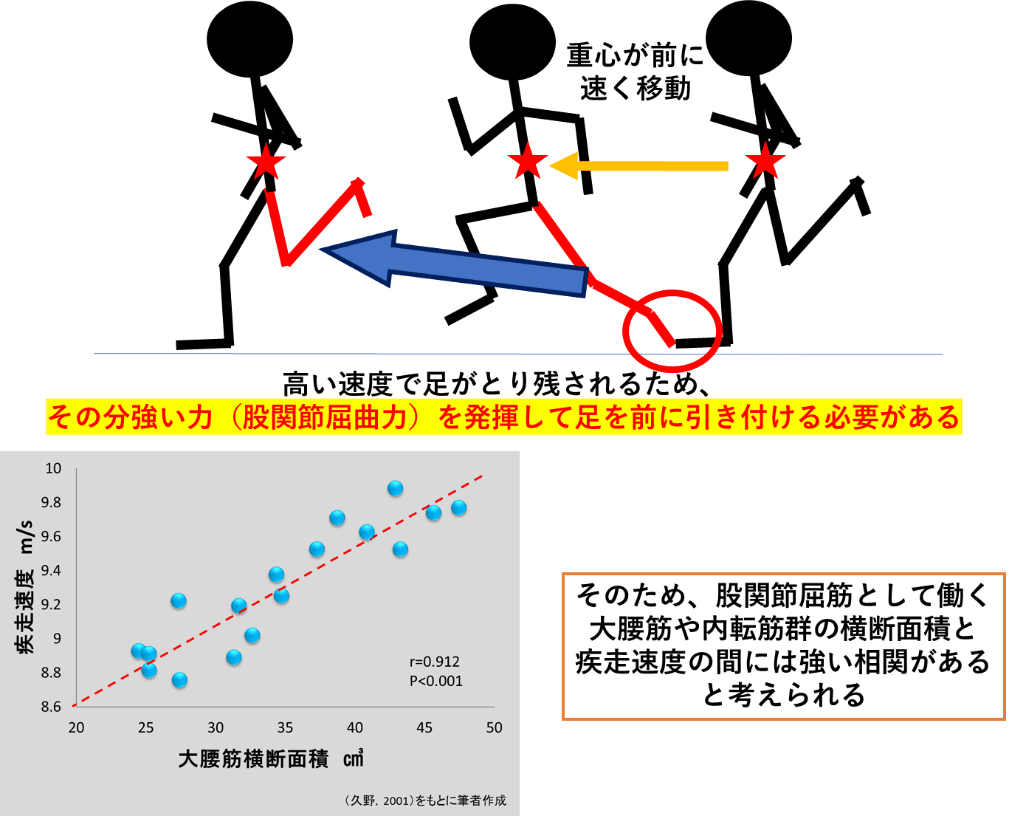

前方スイング中は、最後まで股関節を曲げるような力は働いておらず、膝が身体から前に出てくるころには、股関節を伸ばそうとする力が働いている

上の後方スイングの逆バージョンです。腿を前に引き出しているとき、股関節は、支持脚の横を通過したくらいのタイミングで、すでに「腿を後ろにスイングする力」を働かせているということです。

腿が身体の前にきて、腿上げの動作が見えてきたときには、すでに股関節を曲げるような筋力発揮はほとんどしておらず、「腿上げ」が見えた頃には股関節を伸ばす、腿を降ろす筋力発揮に移っています。

※馬場ほか(2000)より作成

※馬場ほか(2000)より作成

そして、これらのことを無視して、「しっかり最後まで後方スイング、腿の引き出し」を行えば、それはバウンディングのように間延びした、間違いなくピッチの上がらない走りとなってしまいます。

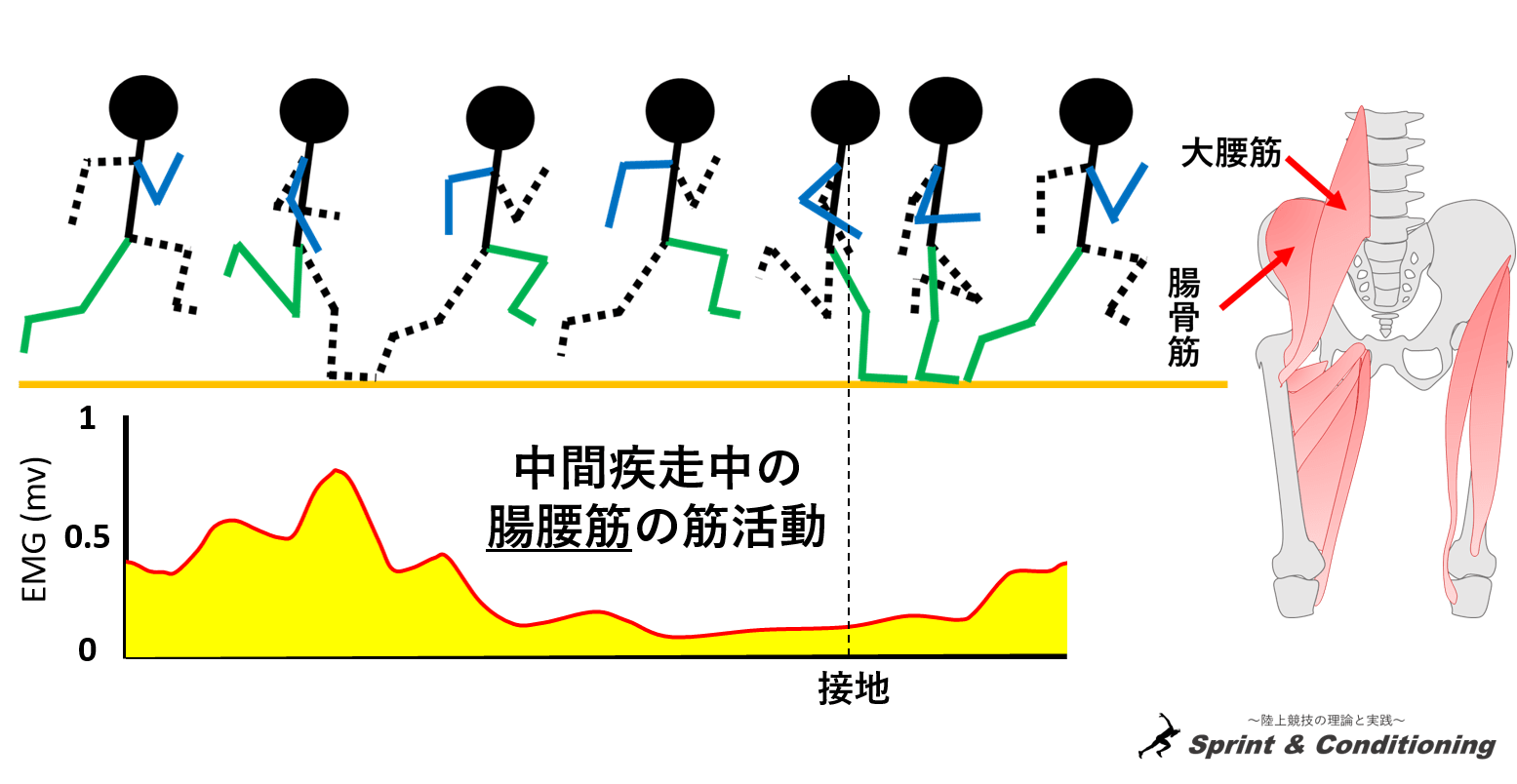

踵の引き付け時、膝関節を曲げるような力はほとんど発揮されていない。

この「踵の引きつけ」は意図的に膝を曲げるようにして起こすことではなく、腿が高い速度で前へ引き出された結果、自然と引き付けられる中で起こる現象です。

※馬場ほか(2000)より作成

踵を引き付けようと膝を曲げる意識はさほど必要ではなく、股関節を素早く前へ引き出すことが、踵の引き付け動作につながっているのです。