先述した通り、バイメカは動作の目的地への行き方を教えてくれません。しかし、バイメカの知見は目的地に行くための手掛かりにはなるため、想像力を生かして目的地への行き方を色々と思案するのが人間です。

しかし、ここで考えたトレーニング方法が、パフォーマンスを向上させるとは限らず、解釈を間違うとかえって悪影響を与えることさえあると考えられます。

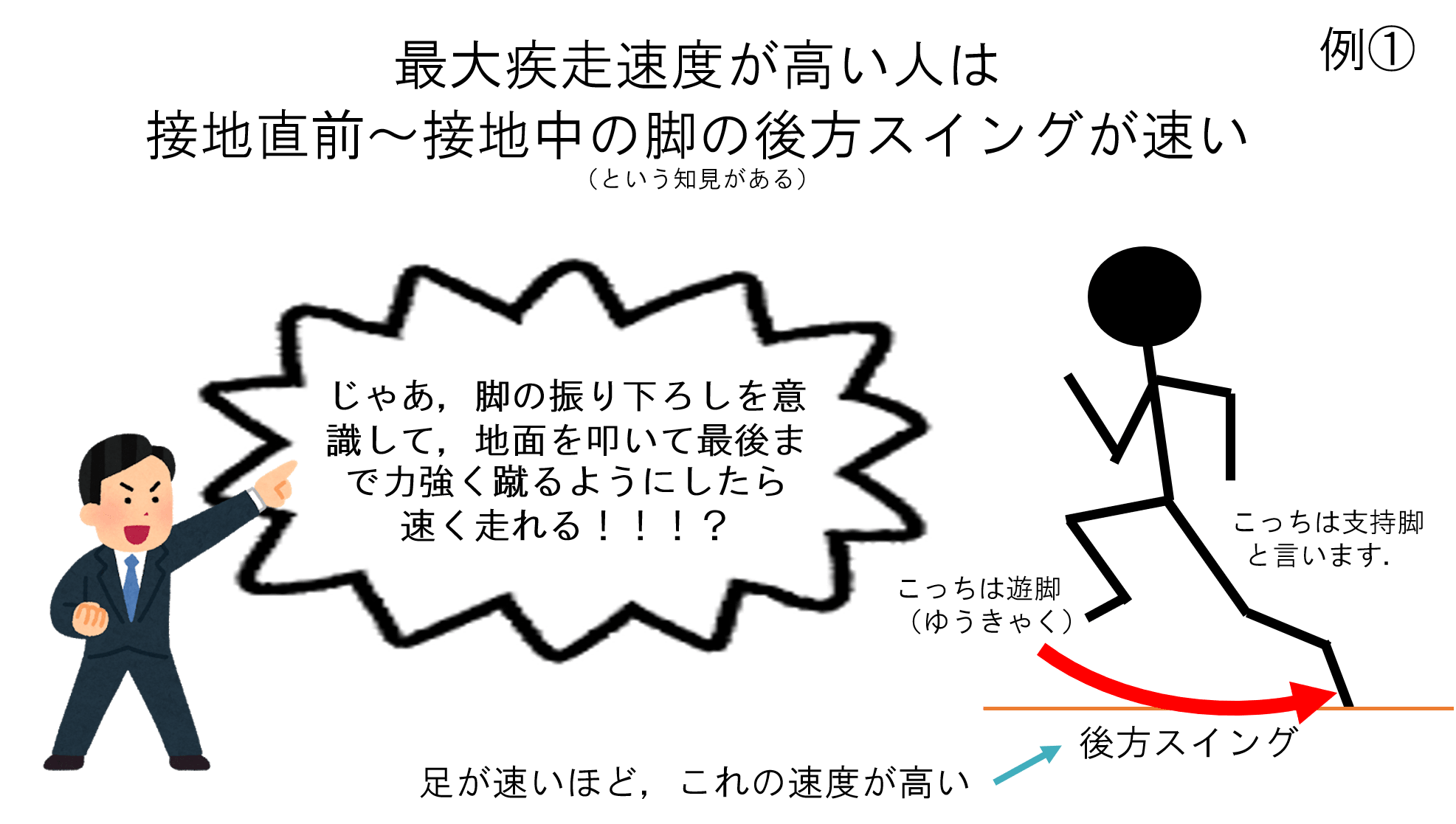

例①「最大スピードが高い人は、接地直前―接地中の脚の後方スイングが速い」(伊藤ほか,1998)

走りの最大スピードが高い人は、接地直前―接地中の脚の後方スイングが速いという知見があります(伊藤ほか,1998)。この知見から、「脚の振り下ろしを意識して、地面を叩くように、強く後ろにスイングする意識したら、速く走れるのでは?」と考える人は少なくありません。

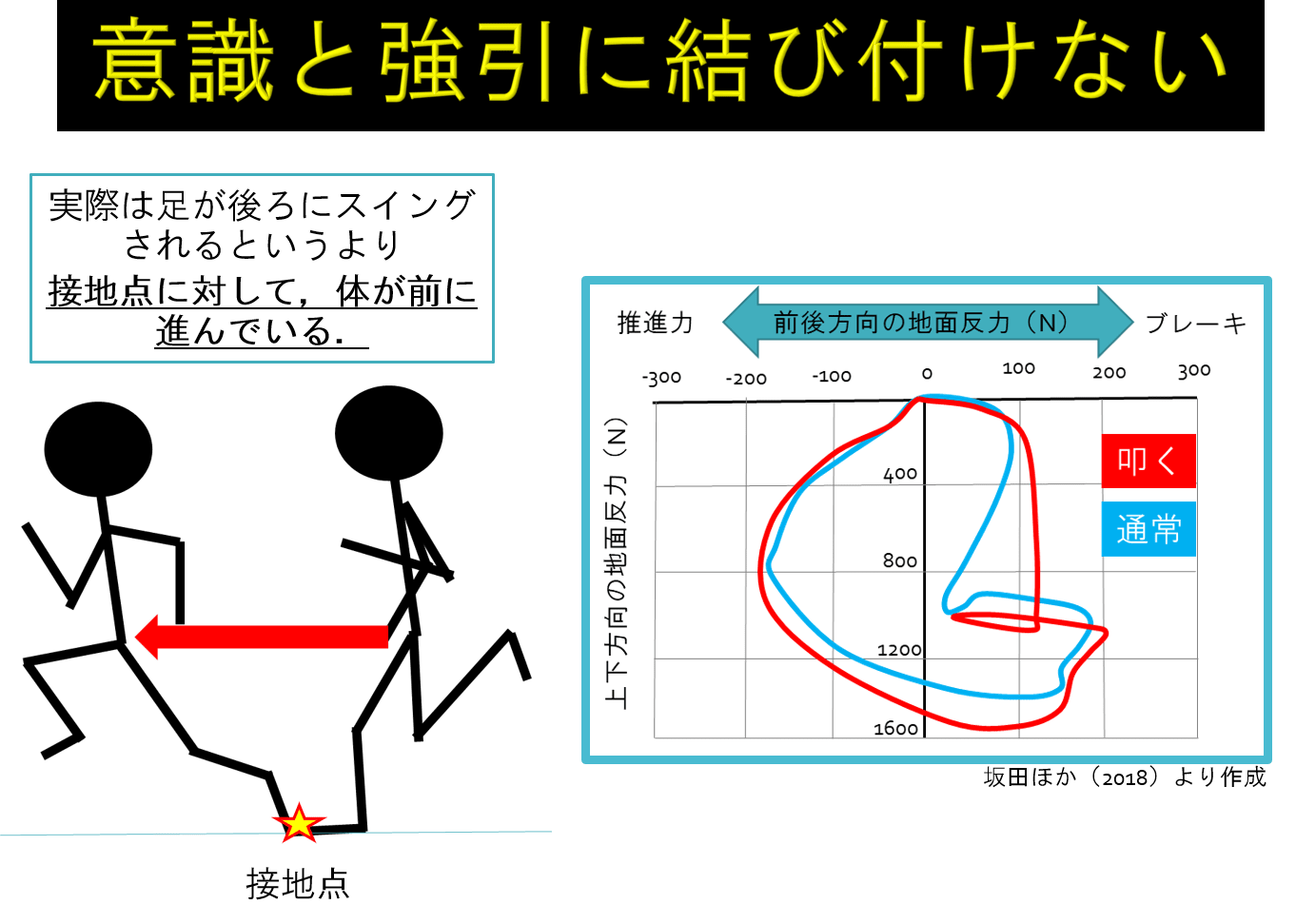

しかし、地面を叩く意識をすると、同じ速度でも地面に伝わる力を大きくできますが、これが効率の良い走りとは言い難いです(坂田ほか,2018)。走っている力感は増すかもしれませんが、速く走れるようになるかは分かりません。そもそも、実際は足が後ろにスイングされているというよりも、「接地位置に対して体が前に進んでいる」という表現の方が正しいという考え方もできます。

このようなことから、地面を強く叩いたり、蹴り切ったりするような「意識」には、否定的な見解も多いようです。正しいとも、間違っているとも言えません。このように、バイメカの知見を「意識と強引に結び付けない」ことに注意が必要です。

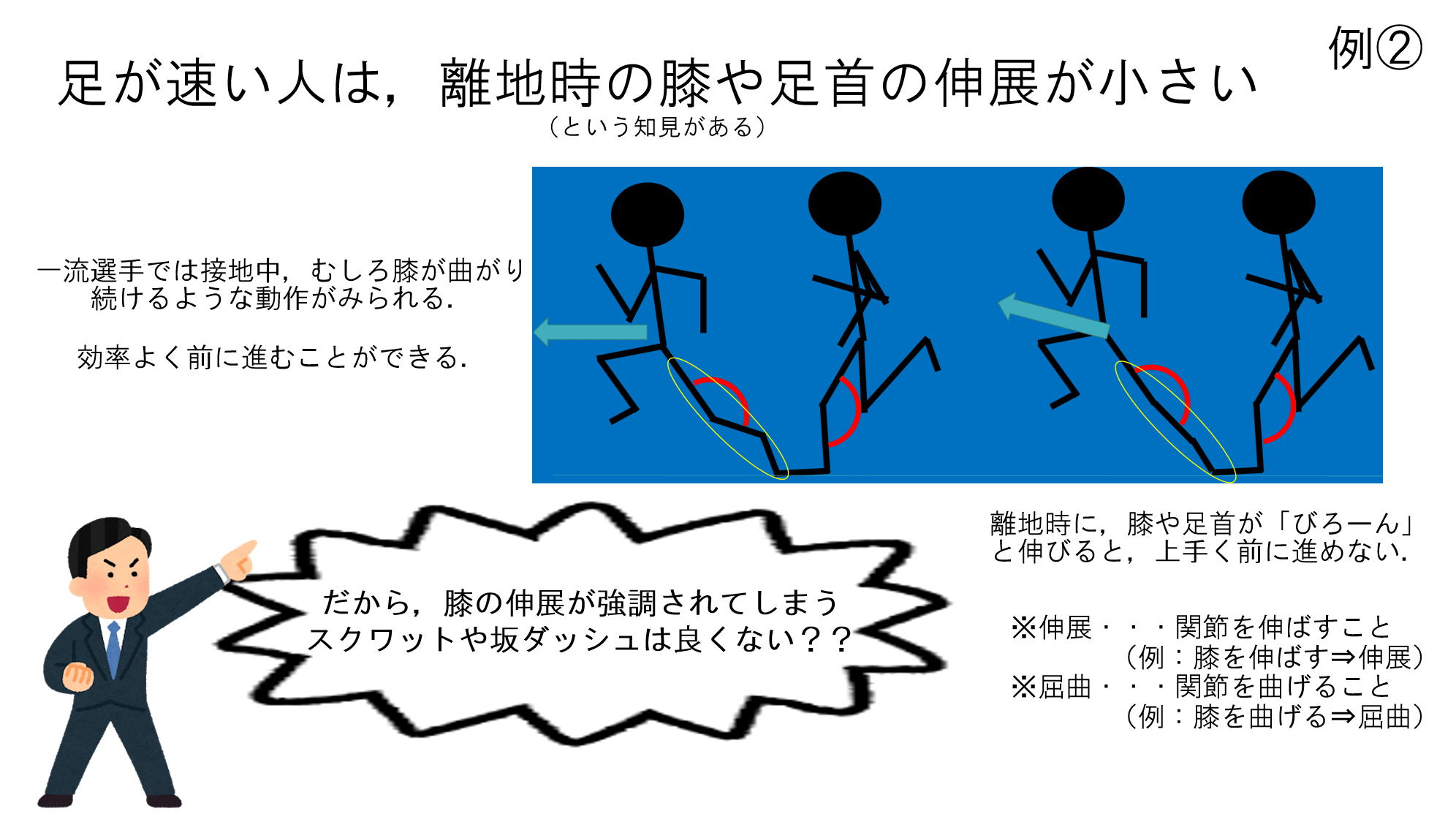

例②足が速い人は,離地時の膝や足首の伸展が小さい(伊藤ほか,1998)

足が速い人は、離地時の膝や足首の伸展が小さいという知見があります(伊藤ほか,1998)。一流選手では接地中に、むしろ膝が曲がり続けるような動作がみられるようです。この動作によって、効率よく前に進むことができると考えられています。

そして、このことを知ると、「膝や足首を伸ばすように使ってしまいやすくなるスクワットや坂ダッシュ等のトレーニングは良くないのでは?」と考える人が必ず出てきます。

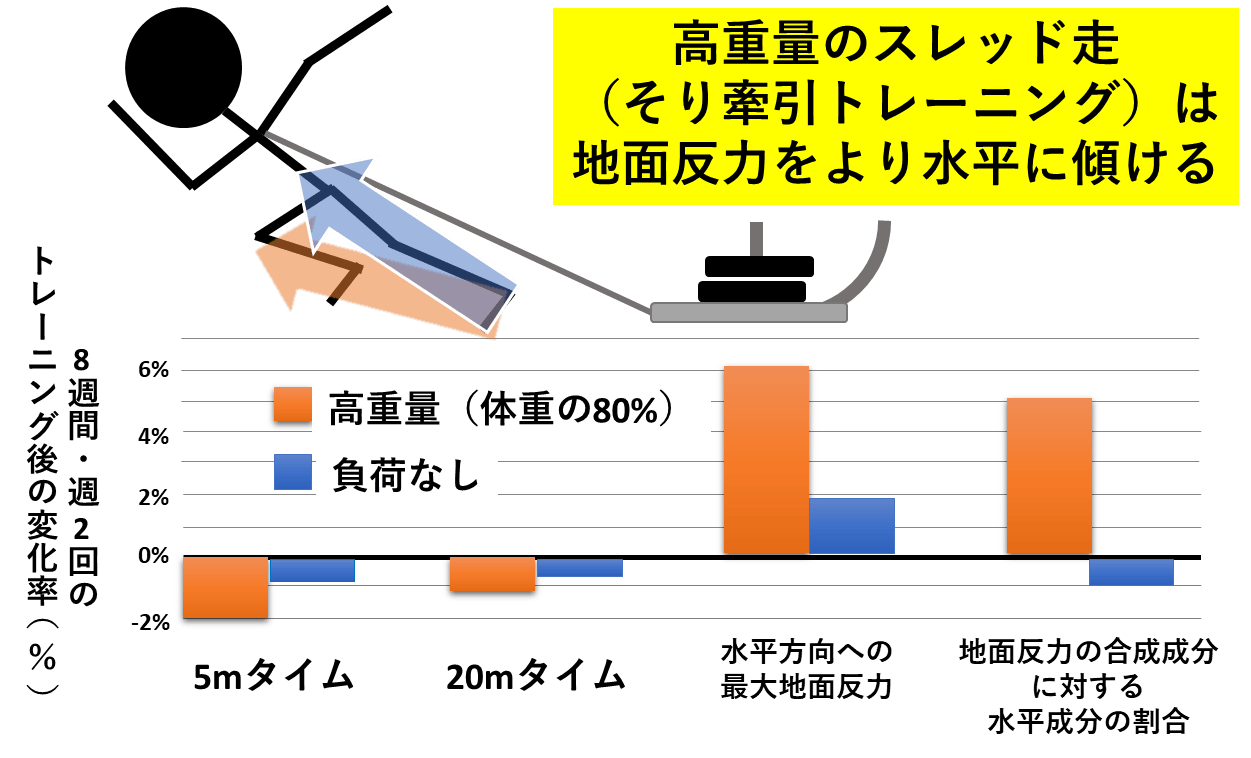

しかし、スクワットの拳上重量が上がるほどスプリント能力は高まること(Seitzほか,2014)や、坂ダッシュやスレッド走はスプリント加速能力向上に効果的であることは、多く報告されています(Tziortzis,1991;Paradisisほか,2009;Morinほか,2017)。

※Morinほか(2017)より

また、短い接地時間で体を支える、つぶれにくい脚、加速力を生み出す股関節の筋肉を鍛えるためにも、こういうトレーニングは効果的だと考えられます。逆にこういう能力に乏しいと、一流選手のような動作はできません。このように、バイメカの知見を「他のトレーニング動作や力発揮と強引に結び付けない」ことは非常に重要なことです。