「姿勢で発揮できる力が変わる?」では、関節角度によって発揮できる筋力が大きく異なる事を紹介しました。

同じ筋肉なのにどうしてそのような筋力差が出てしまうのでしょうか?ここではそのメカニズムについて迫っていきます。

筋線維の長さによって張力は変化する

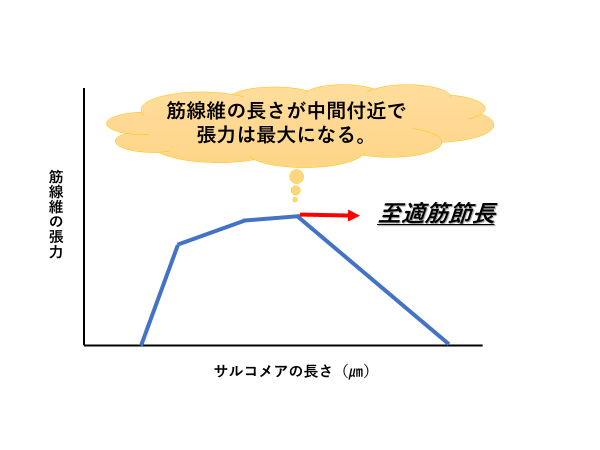

筋肉を分解して筋線維を1本だけ取り出し、電気で刺激を与えて張力を測定すると、筋節(サルコメア)の長さによって最大張力は変化することが分かります。

※サルコメアとは・・・筋線維の構造の最小単位(のちほど解説)

最大張力を発揮するために一番良いサルコメアの長さを「至適筋節長」と言います。

サルコメアの長さは筋線維の長さに比例するので、「至適筋節長」とは力を発揮するのに最も適した筋線維の長さということになります。

図を見ると、サルコメアの長さが短過ぎても、長過ぎても上手く力を発揮できないようです。言い換えると、筋肉がより縮んだ状態、伸び切った状態では筋力が低くなってしまうということになります。

では、なぜ筋肉には至適筋節長というものがあるのでしょうか?

フィラメント滑走説

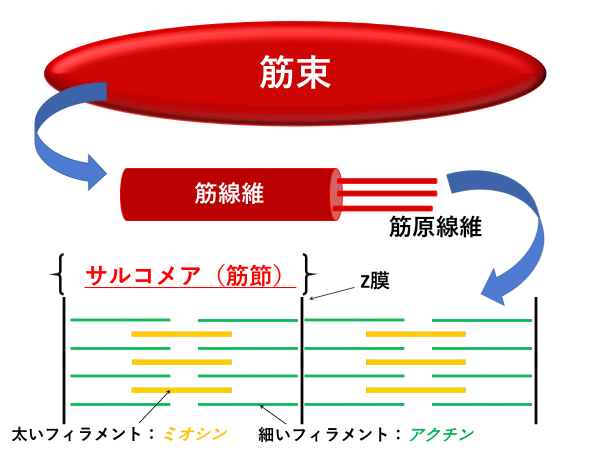

筋収縮は、筋線維の中の「太いフィラメント(ミオシン)」と「細いフィラメント(アクチン)」が、互いに滑り合うことで起こります。

細いフィラメントはZ膜というところから、左右に伸びており、Z膜の中央部に太いフィラメントがあります。「サルコメアと筋力・スピードの関係」でも紹介した通り、このZ膜からZ膜までの構造が筋節です。

この筋節の中で、太いフィラメントと細いフィラメントが滑り合い、筋節の中央へ向かって力が発生することで筋収縮が起こるとされています。これを「フィラメント滑走説」と言います。

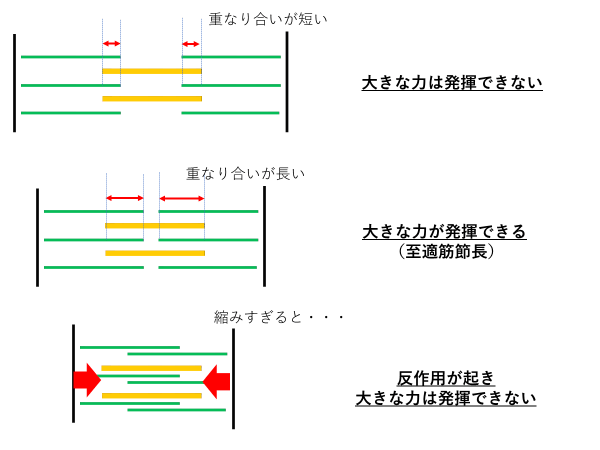

ポイントなのは、この2つのフィラメントの重なり(オーバーラップ)部分が一番長くなるポジションで最も大きな収縮力が出せ、オーバーラップが小さくなると収縮力は落ちていくということです。すなわち、筋肉がかなり伸張された状態では大きな力は出せないという事です。

また、筋肉がより短縮したときでも、太いフィラメントがZ膜にぶつかり反発力が働くので、やはり強い力は発揮できないということになります。

このように、筋肉がこの2つのフィラメントが滑り合って収縮を起こすという特性を持っている以上、同じ筋肉であっても最も筋力を発揮しやすい至適筋節長は存在してしまうのです。

参照文献

・寺田新. (2017). スポーツ栄養学: 科学の基礎から 「なぜ」 にこたえる. 東京大学出版会.

・石井直方(2015).石井直方の筋肉の科学.ベースボール・マガジン社.

・山地啓司, 大築立志, 田中宏暁 (編), スポーツ・運動生理学概説. 昭和出版: 東京(2011).