「姿勢で発揮できる力が変わる?」

「関節角度と筋力の関係」

前項までは、姿勢や関節角度、筋線維の長さによって発揮できる力が変わることを紹介しました。

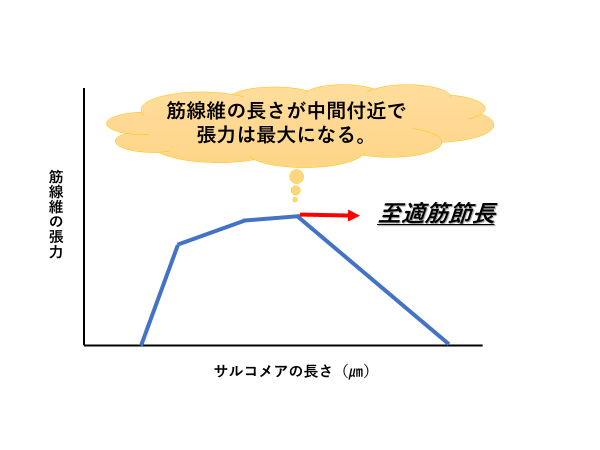

筋が最も力を発揮しやすい「至適筋節長」から離れるほど、筋は力を発揮しにくくなるというものです。

と言うことは、どの関節も、筋が中程度の伸びた状態が至適筋節長であり、中程度の関節可動域で最も筋力が高くなる…という仮説が立てられます。

しかし、実際人間の身体はそのような単純なつくりにはなっていません。

筋が発揮した力を関節の回転力に変換

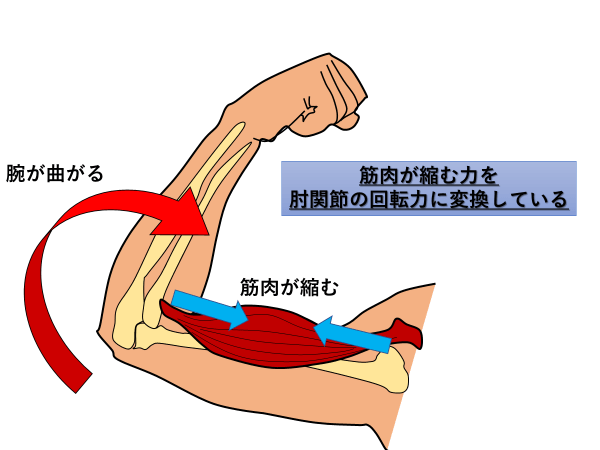

「関節とテコの原理①」でも紹介している通り、筋肉は関節をまたいで付いており、筋肉が収縮する力を関節の回転運動に変換させて力を発揮しています。

図でいくと、上腕二頭筋が収縮することで肘を曲げる回転力が生まれているわけです。

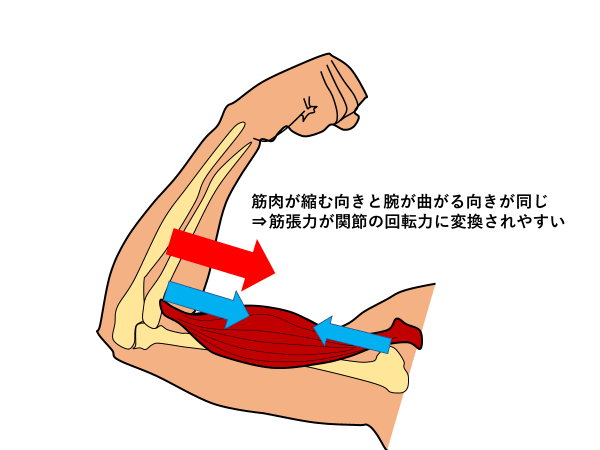

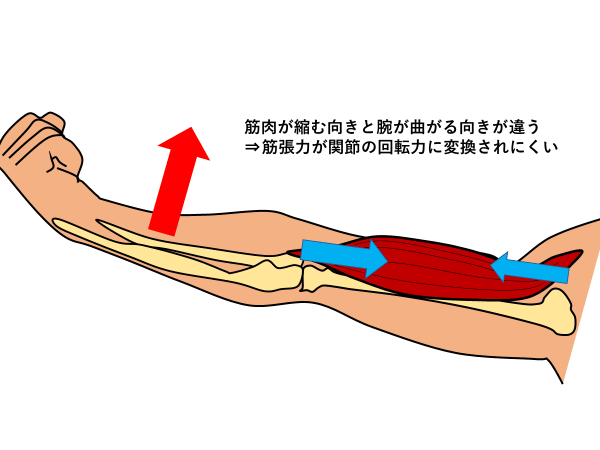

しかし、肘が完全に伸び切った状態で回転力を起こすのと、肘が90度曲がった状態で回転力を起こすのでは、90度曲がった状態の方が効率が良いのは一目瞭然です。

このように、実際に発揮する筋力と言うのは「至適筋節長」などの筋自体の長さだけでなく、筋肉が収縮する方向と関節の付着部、関節がどの向きになっているかが重要な要素になります。

肘を最大限に伸ばしても、上腕二頭筋は最大限伸びているとは限らない?

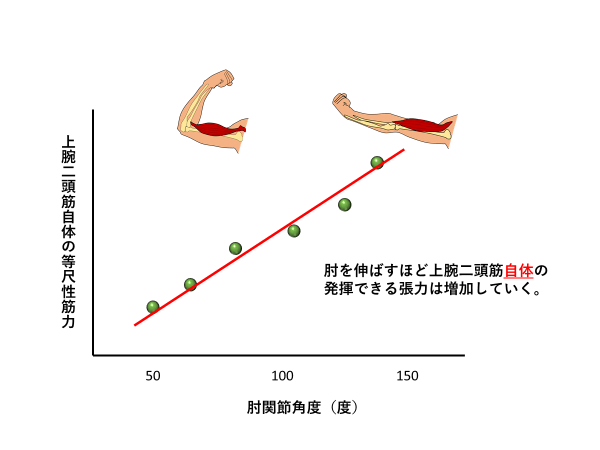

下の図は、肘の角度によって上腕二頭筋自体が発揮する張力がどのように変化するかを表したものです。

これをみると、肘を伸ばせば伸ばすほど上腕二頭筋は力を発揮できるようになるということが分かります。

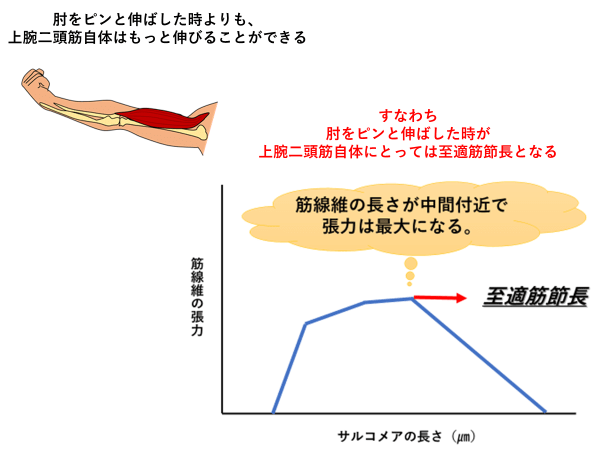

しかし、「至適筋節長」は筋節が中程度に伸びた時に張力は最大となり、それ以降張力は下がっていっています。

なぜこのような違いが生まれるのでしょう?

それは、もともと上腕二頭筋がさらに大きく引き伸ばせるくらいの可動域を持っているからです。

肘をピンと伸ばした時が、上腕二頭筋にとっては最大に引き伸ばされた状態ではなく、上腕二頭筋を腕から取り外してみれば、もっと大きく縮むことも、伸びることもできるということです。

このように、関節を目一杯曲げた時、伸ばした時の筋肉の状態が、必ずしも筋肉が一番伸びた状態、縮んだ状態と一致しないということが、関節角度と実際に発揮できる筋力関係をさらに複雑にしているのです。

この複雑な関係が、ヒトにとって最も都合が良い

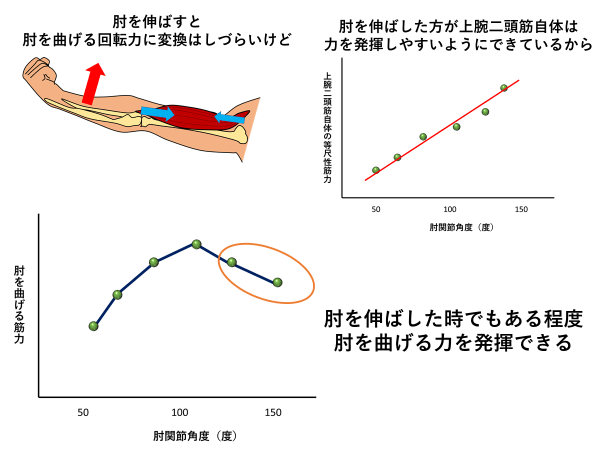

先ほど、肘をピンと伸ばしたほど、筋肉が縮む方向と関節の回転の方向が合わなくなるため、筋張力が関節の回転力に変換されにくいことを紹介しました。

一方、上腕二頭筋は肘をピンと伸ばした時の方が発揮できる張力が高いことも説明した通りです。

ということは、肘をピンと伸ばした時、回転力への変換効率は悪いが、上腕二頭筋自体が発揮できる張力は高くなる…そのため肘をピンと伸ばした状態でも肘を曲げる筋力をある程度発揮することができるようになっているのです。

このように、肘を曲げるのに不利な状況があれば、発揮できる張力が大きくなるようにカバーできるようヒトの身体は非常にうまく作られています。

参照文献

・寺田新. (2017). スポーツ栄養学: 科学の基礎から 「なぜ」 にこたえる. 東京大学出版会.

・石井直方(2015).石井直方の筋肉の科学.ベースボール・マガジン社.

・山地啓司, 大築立志, 田中宏暁 (編), スポーツ・運動生理学概説. 昭和出版: 東京(2011).