スポーツ・運動生理学を勉強していると必ず出てくる「運動単位」という言葉。

ここでは、この「運動単位」とはいったい何なのかについて紹介しています。

運動単位とは

運動単位とは、「1つの運動神経と、それが支配する筋線維の集団」と、教科書にはよく書かれています。しかし、この表現だけでパッと理解できてしまう人はほとんどいないでしょう。少しかみ砕いたところから理解していく必要があります。

まずは運動神経についてです。

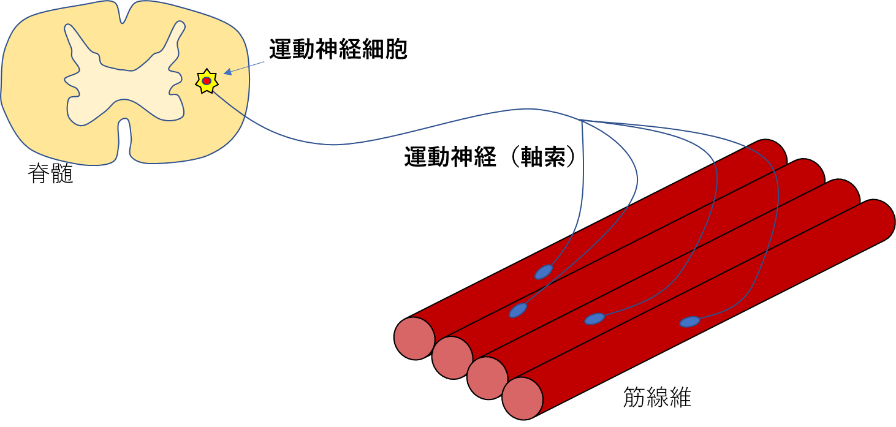

筋肉は必ず神経とつながっていて、それを介して信号が伝わることで動きます。

しかし、1つの神経に1つの筋線維がくっ付いているわけではありません。

神経は脊髄の中にある運動神経細胞というところから突起を伸ばしており、いくつも枝分かれしながら複数の筋線維へと伸びています。この突起は「軸索」や「神経線維」と呼ばれ、直接、筋線維を支配している神経のことを「運動神経」といいます。

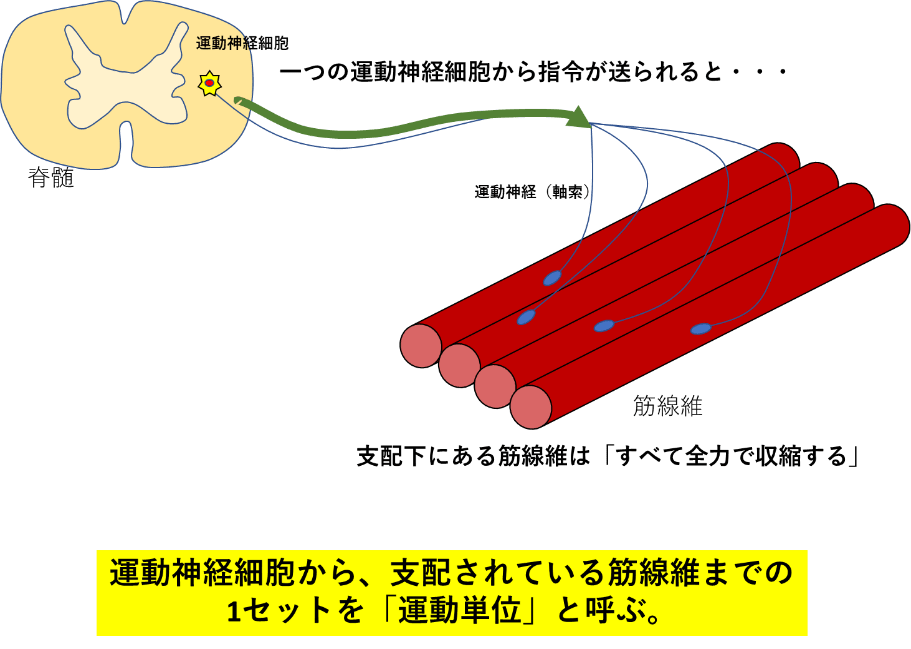

したがって、一つの神経細胞が活動して、神経線維から指令が送られると、それにつながる筋線維がすべて収縮するのです。つながっている筋線維のどれかがサボっている…ということは起こりません。いかなる時でも1つの単位として働きます。

なので、1つの運動神経が支配する筋線維の集団が「運動単位」と呼ばれるのです。

運動単位のサイズによって、発揮できる力が変わる

運動神経は、複数の筋線維を支配していることを紹介しましたが、実際にはどれくらいの筋線維を支配しているのでしょうか?

実は、運動神経がどれくらいの筋線維を支配しているかは、筋肉によって違うのです。

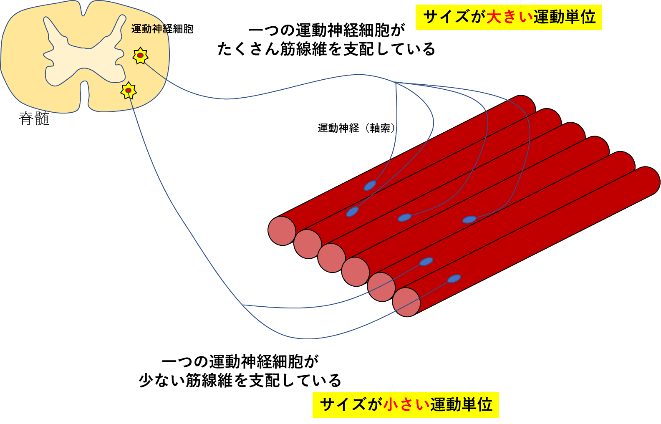

一つの運動神経が、20本程度の筋線維を支配している場合もあれば、2000本もの筋線維を支配している場合もあるのです。ちなみに、一つの神経細胞が支配する筋線維の数のことを「神経支配比」といいます。

そして、この神経支配比が大きなものを「サイズの大きな運動単位」、小さいものを「サイズの小さな運動単位」と表現します。

「サイズの大きな運動単位」は、一つの神経細胞が活動しただけで、たくさんの筋線維を収縮させます。なので、発揮できる力が強くなります。

逆に「サイズの小さな運動単位」は、一つの神経細胞が活動しても、少ない筋線維しか活動させません。

どうして人間は、このようにサイズが違う運動単位を持ち合わせているのでしょうか?

それは、動かす体の部位によって、運動の目的が異なるからです。

身体の部位によって適した運動単位を持っている

人間の場合、お尻や太ももの筋肉の運動単位はかなり大きくなっています。

運動単位が大きいということは、一つの神経細胞を活動させるだけで、より多くの筋線維を収縮させられるということです。つまり、簡単に大きな力を出すことができるようになっているのです。

お尻や太ももの筋肉は走ったり、ジャンプをしたりと、大きな力を発揮するときによく使われます。そのため、筋肉や神経も、それに応じた構造になっているということです。

一方、顔や手の筋肉の運動単位は非常に小さく、数が非常に多くなっています。

顔は、笑ったり、悲しんだりするときに、表情を変えたり、言葉を話すときに、口を器用に動かす必要があります。手も同様に、指で細かい動きをすることが多いです。

そのため、1つの神経が動かす筋線維は少ないほうが、器用に細かい動きをやりやすいのです。神経細胞という司令塔が管理する筋線維は少ないほうが、筋肉により具体的な指示をすることができるというわけですね。

では、具体的に顔の筋肉や、脚の筋肉の運動単位のサイズがどれくらい違うのかについてみていきましょう。

掌にある筋肉の神経支配比は約80ほどです。

対して、ふくらはぎ(腓腹筋)の場合、その神経支配比は2000にもなるといわれています。

このように、人間は運動の目的によって、その部位の運動単位のサイズ(神経支配比)が大きく異なっているのです。

まとめ

|

・筋線維は、必ず運動神経とつながっている。

・1本の運動神経は、脊髄の運動神経細胞から伸びており、枝分かれしながら、たくさんの筋線維を支配している。

・1つの運動神経細胞が支配する筋線維の集団を「運動単位」と呼ぶ。

・1つの運動神経細胞が支配する筋線維の数を「神経支配比」と呼び、これが大きいほど「サイズの大きな運動単位」、小さいほど「サイズの小さな運動単位」と言う。

・「サイズの大きな運動単位」は、太ももやお尻など、大きな力を発揮する筋肉に多い。

・「サイズの小さな運動単位」は、顔や手など、器用な動きが求められる筋肉に多い。

・運動の目的によって、筋肉の部位の運動単位は異なっている。 |

参照文献

・石井直方(2015).石井直方の筋肉の科学.ベースボール・マガジン社.

・山地啓司, 大築立志, 田中宏暁 (編), スポーツ・運動生理学概説. 昭和出版: 東京(2011).

・勝田茂, 和田正信, & 松永智. (2015). 入門運動生理学. 杏林書院.

・芳賀脩光, & 大野秀樹. (2003). トレーニング生理学.