「筋肥大のメカニズム①(マッスルメモリーと筋サテライト細胞)」

「筋肥大のメカニズム②(タンパク質代謝系とmRNA、mTOR)」

では、どのようなメカニズムで筋線維が増えたり、太くなったりするかについて紹介しました。ここでは、筋肥大を促すために、筋肉にどのような刺激を与えればよいか、さらに詳しく見ていきます。

筋肥大のための5要因

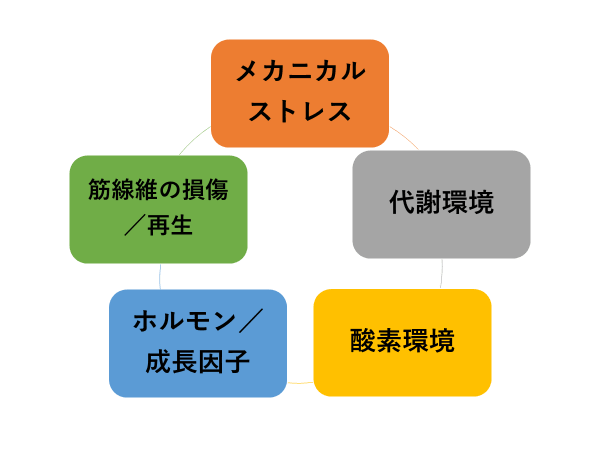

筋肥大を促すために、重要であろう要因が様々な研究から浮かび上がってきています。それが、以下の5つの要因です。

筋肥大には、これらの要因が複雑に絡み合って生まれた現象であり、これらを理解することで、より効率的なトレーニングを考えることができるようになるはずです。では、1つずつ見ていきましょう。

メカニカルストレス

メカニカルストレスとは、力学的な刺激を意味します。強い力を与えられたら、それに対抗して、筋肉が適応するので、このメカニカルストレスは筋肥大を語るうえで非常に重要です。

しっかりと高い負荷をかけることで速筋線維を刺激していくことが、メカニカルストレスを大きくするのに重要です。

楽なトレーニングでは、決して筋肉は大きくならないということですね。

代謝環境

筋肉に高負荷をかけることだけでなく、たくさんエネルギーを生み出して、エネルギーを代謝させることも、筋肥大にとって重要です。高い負荷でも1回や2回だけの刺激では、筋肉を太くするのに十分ではありません。

高負荷をかけて、回数もしっかり重ねることで、筋トレ全体のボリュームを高めていくことも必要です。

酸素環境

ここまで、筋肉の高負荷をかけることが重要だと散々述べてきましたが、実は低負荷でも筋肥大が起こることが分かっています。

その例として、加圧トレーニングが挙げられます。

加圧トレーニングは、筋肉にベルトなどで圧をかけることで、酸素を届きにくくするというものです。こうすることによって、筋肉をすぐに疲労させることができ、速筋線維を刺激することが可能になります。

このように、筋肉の内部の酸素環境を悪化させることでも、筋肥大に重要な刺激を得ることができるのです。

ホルモン/成長因子

筋肥大にはホルモンの影響を大きく受けます。

特に男性ホルモン(テストステロン)は筋肥大に強く影響し、これは高負荷のトレーニングを短い休息で行うと多く分泌されます。

また、もう一つ有名なものに、成長ホルモンがあります。成長ホルモンも同様に、トレーニングを短い休息で行うことで多く出ます。しかし、この成長ホルモンは筋肉の成長とは直接関係がなさそうというのが最近の見解です。影響が全くない…ということはありませんが、多く出れば良い、というものではありません。

さて、このようなホルモンは脳の下垂体や、精巣から分泌されます。したがって、右腕だけトレーニングされても全身をめぐって筋肉に作用するはずです。ということは、右腕だけをトレーニングしても、全身で筋肥大が起こるはずです。ですが、そうはあまりならない。

そこで注目されているのが「インスリン様成長因子(IGF-Ⅰ)」という物質です。

これは、肝臓から、そして筋肉そのものから分泌されます。トレーニングによってこのIGF-Ⅰが筋肉から分泌され、筋サテライト細胞という、筋線維の核を増殖させる細胞を刺激したりして、筋肥大を促すことが分かっています。

では、この「インスリン様成長因子(IGF-Ⅰ)」を増やすためにはどのような刺激が必要になるのでしょう?

それは、やや長い時間、筋肉が力を出す…という刺激です。やはり、トレーニングの負荷だけでなく、回数などを増やして、その容量を増やしていくことが、筋肥大のカギとなるようです。

筋線維の損傷/再生

最後に、筋線維の損傷/再生についてです。

「筋肥大のメカニズム①(マッスルメモリーと筋サテライト細胞)」でも述べているとおり、筋線維に微細な傷をつけ、それが再生、修復される過程も、筋肥大にとって重要です。

そのためには、伸張性の筋力トレーニングなどを用いることが効果的でしょう。しかし、この伸張性のトレーニングが急激すぎたり、量が多すぎたりすると、逆に筋肥大を抑制してしまいます。

また、筋線維に傷をつける…といは言いますが、目に見えて筋肉が壊れる…というイメージは正しくありません。微細な傷はつきますが、筋線維に大ダメージを与えて、壊すようなことが重要なのだ!と、解釈しないようにしましょう。

まとめ

|

・筋肥大のための5要因は

メカニカルストレス

代謝環境

酸素環境

ホルモン/成長因子

筋線維の損傷/再生

であり、これらを効率よく刺激することが、筋肥大に効果的である。

|

参照文献

・寺田新. (2017). スポーツ栄養学: 科学の基礎から 「なぜ」 にこたえる. 東京大学出版会.

・石井直方(2015).石井直方の筋肉の科学.ベースボール・マガジン社.

・山地啓司, 大築立志, 田中宏暁 (編), スポーツ・運動生理学概説. 昭和出版: 東京(2011).

・勝田茂, 和田正信, & 松永智. (2015). 入門運動生理学. 杏林書院.

・芳賀脩光, & 大野秀樹. (2003). トレーニング生理学.