スプリンターに必要な筋力とトレーニング方法+考え方について、動画で紹介しています。

「短距離走・中長距離・跳躍・投てきにウエイトって必要なんですか?」という質問が絶えることはありません。それだけ、「やったほうがいいのか?なんで必要なのか?」が良く分からない、なんだか不安だという選手が多いということでしょう。確かに以下のような話はよく耳にします。

「ウエイトすると身体が重くなりそう」

「ウエイトでつけた筋肉は使えない」

走ったり跳んだりするときは重いものを持つことは無いし、投てきでも試合で100kgものバーベルを担ぐことなんかありません。しかし、短距離、中長距離走、跳躍、投てき選手などの瞬発力や持久力が重要な陸上選手にとってウエイトトレーニングは、その能力の土台を作るために重要な手段になり得ます。

それは一体なぜなのか?順を追って説明していきます。

短距離・跳躍・投てき選手は「速筋線維を鍛える」のが超重要

短距離・跳躍・投てき選手は「大きな力を一瞬で、そして高いスピードで発揮」できることが重要です。短距離であれば自分の体重を素早く加速させたり、高い最大スピードを出すため、跳躍であれば一瞬のうちに自分の身体をより高く、遠くへ浮かせるため、または高い助走スピードを出すため、投てきならその投てき物に一瞬のうちに大きな力を伝えるためには「大きな力を一瞬で、そして高いスピードで発揮」できなければならないからです。これは言うまでもないことでしょう。

そして、これらの瞬発力を生み出しているのが「筋肉」です。特に筋肉の中の「速筋線維」が重要だと言われています。私たちの筋肉は「速筋線維」と「遅筋線維」で構成されていて、これらが混ざり合って筋肉を成しており、より大きな力、高いスピードを発揮するのが「速筋線維」です。

なので、この速筋線維の能力をいかに高められるかが、瞬発系スポーツのパフォーマンスを高めるカギだと言えるわけです。では、この速筋線維の能力を高めるためには、どうしたらよいのでしょう?

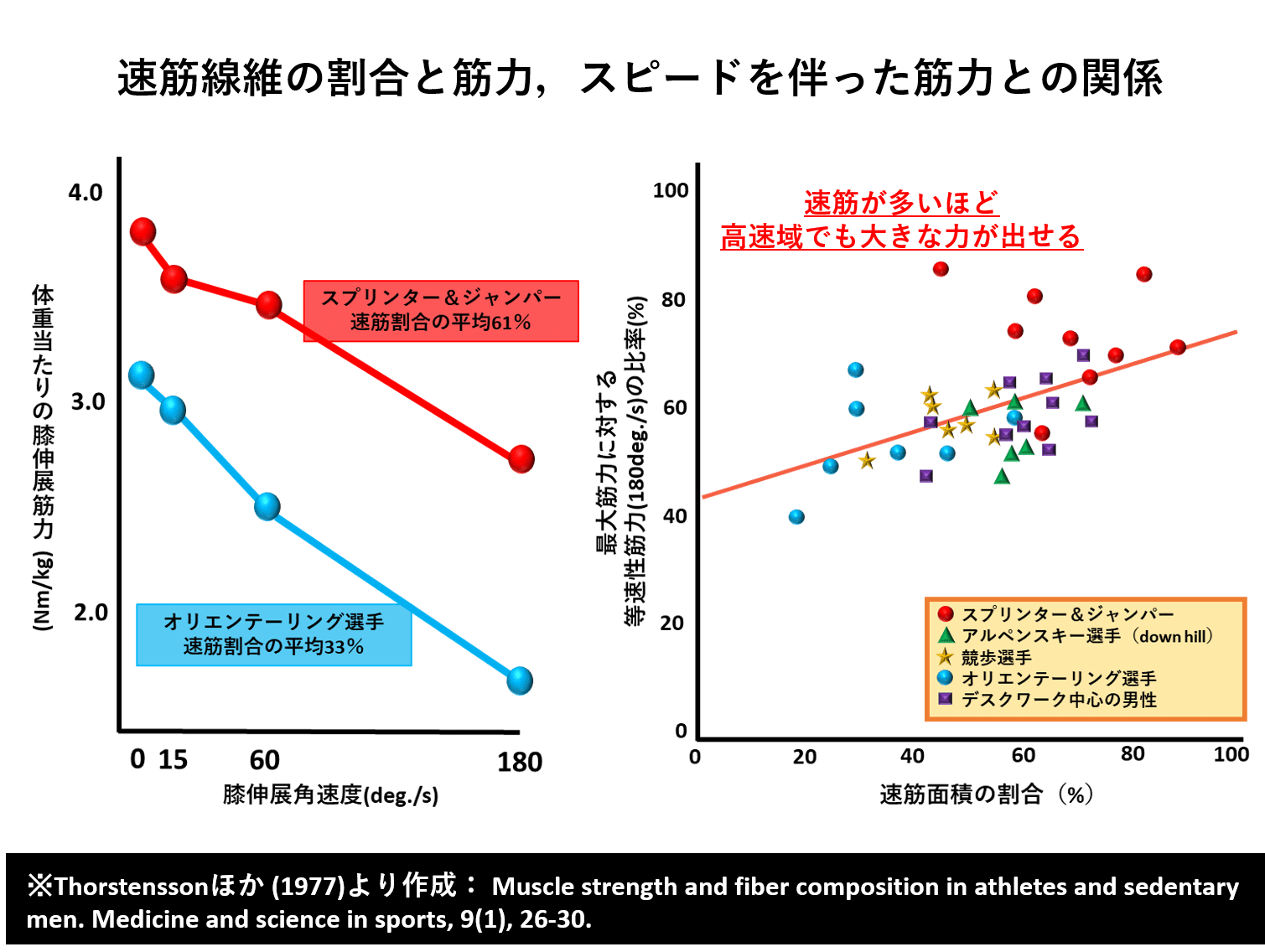

速筋線維が多い方が、大きなパワーを生みやすい

この速筋線維の面積が大きいほど、大きな力、パワーを発揮しやすくなります。なので、基礎的な筋肉量(速筋線維)を増やしていくことが、パフォーマンスを高める土台だとみなせます。速筋線維と遅筋線維の本数の割合は、生まれながらにして決まっていると言われていますが、線維一本一本を太くすることは可能なので、トレーニングで速筋線維の面積の割合は変えることができます。

筋肉が太くなると重くなる…とは言いますが、力を生み出すのは「筋肉」です。たとえ筋肉で重くなったとしても、その分大きな力を発揮できるようになることで、「身体が軽く感じる」ようになることは十分あり得ます。スピードの土台も、筋力の土台も、まずはそもそもの筋肉量(速筋線維)になります。

多少重くなることを恐れずに鍛えていく必要があります。

身体が細くても強い選手がいるのはなぜ?

筋肉を大きくすることは大事だというけれど、「細くても強い選手がいるじゃないか!」との反論も多いです。実際、スポーツのパフォーマンスは筋肉の多さだけで決まるものではありませんし、筋肉量が少なくても、高いパフォーマンスを発揮する選手が存在するのも事実です。これはなぜなのでしょうか?

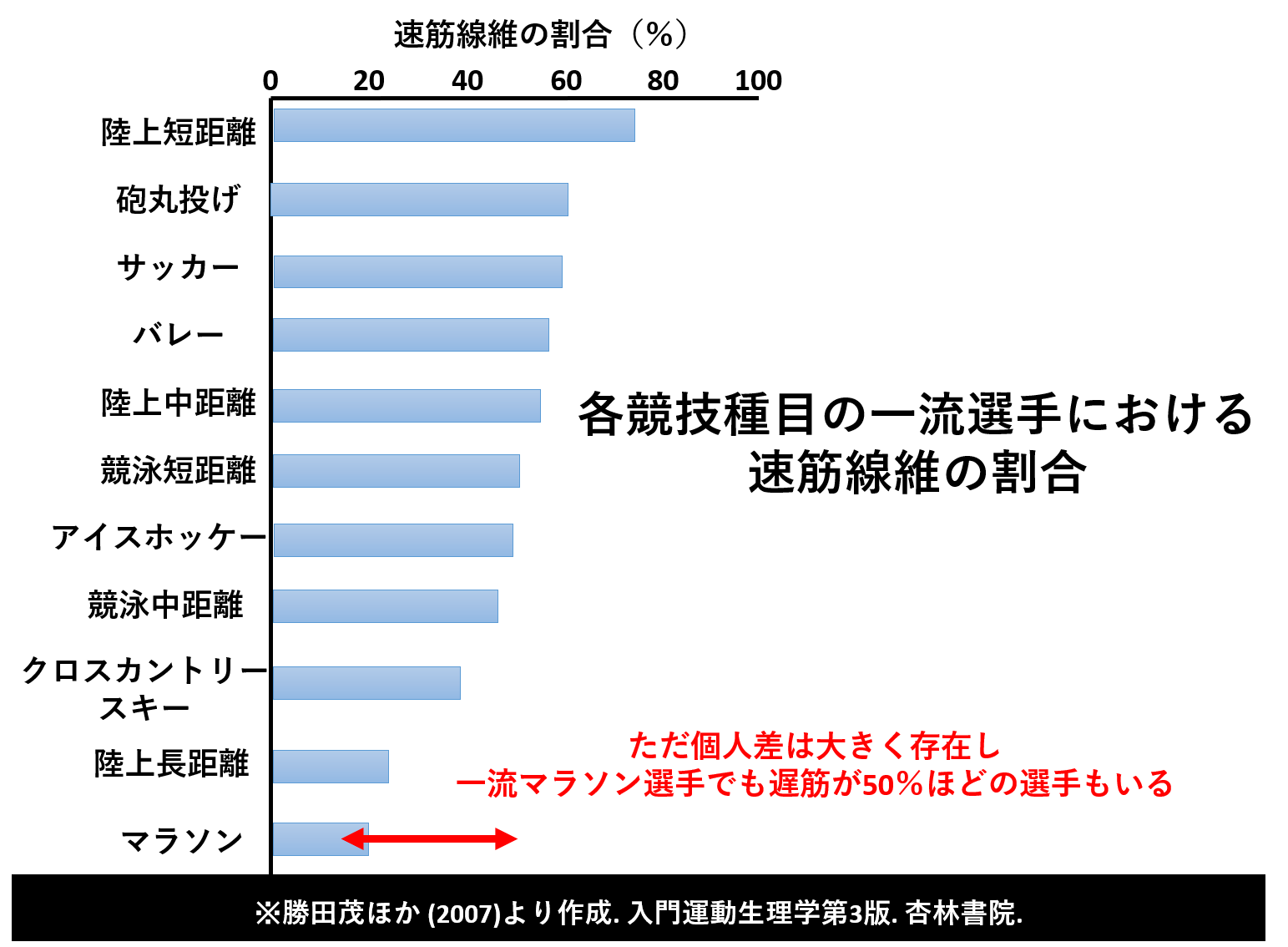

これには様々な理由があると考えられます。例えば、速筋線維と遅筋線維の比率は、生まれながらにして決まっており、世の中には速筋線維の割合が非常に高い人がいます。なので、速筋線維の割合が高い人は、たとえ筋肉量が同じくらいだとしても、他人よりも高い瞬発力を誇ります(下図参照)。

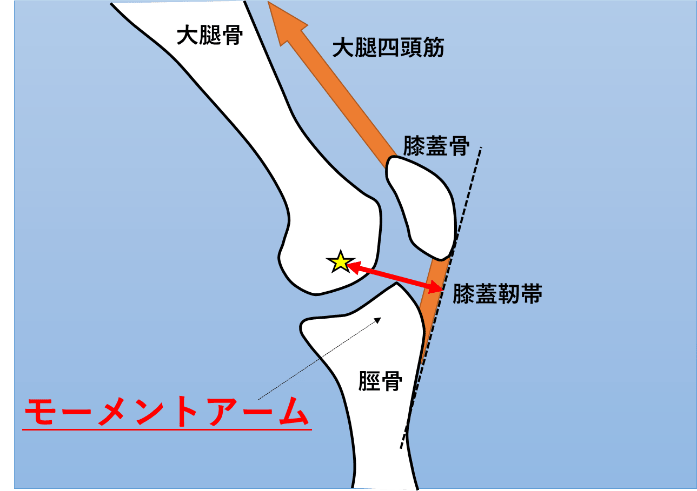

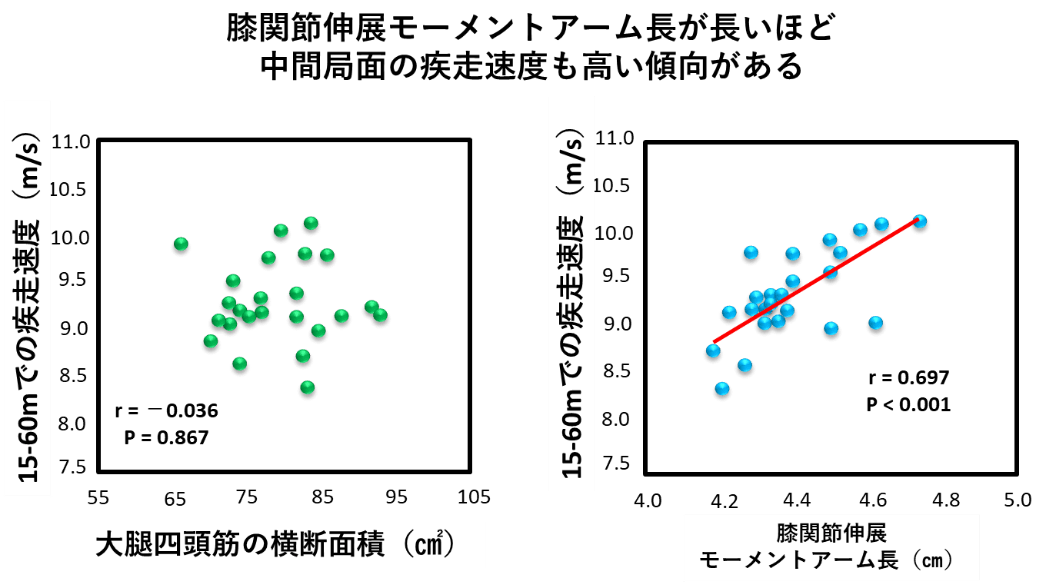

加えて、足の指の長さや膝の筋肉の付着部の位置によっても、同じ筋肉量で発揮できるパワーが大きく異なり、最大疾走スピードと強く関連することも知られています(下図参照)。

スポーツのパフォーマンスには、筋肉の大きさだけではなくて、他にも様々な要因が関わっています。なぜ細くても強い人がいるかというと、筋肉量以外の能力に優れているということでしょう。細くて強い選手は、最初から強かったりします。そのような選手がさらに記録を伸ばしていく過程では、筋肉を大きくするという手段が必要になることもあるでしょう。

また、一見細いように見えても、選手の身体をよく見てみると然るべき部分には強靭な筋肉が実は付いていた…というケースも多いです。

したがって、その人個人が記録を伸ばしていく過程においては、多くの場合「筋量の増加を伴う」必要があると言えるのではないでしょうか?周りとの比較ではなくて、自分が向上していくための手段を考えるべきです。

「走るだけ、跳ぶだけ、投げるだけ」よりも、効率的に速筋線維を増やせる・最大筋力を高められる

速筋線維を増やすことは重要だと分かったけれど、「別に種目のトレーニングをガシガシやっていれば、然るべき筋肉はついていくんじゃないのか?わざわざウエイトやる必要あるのか?」と感じる人は珍しくありません。確かにそれは一理あるかもしれません。

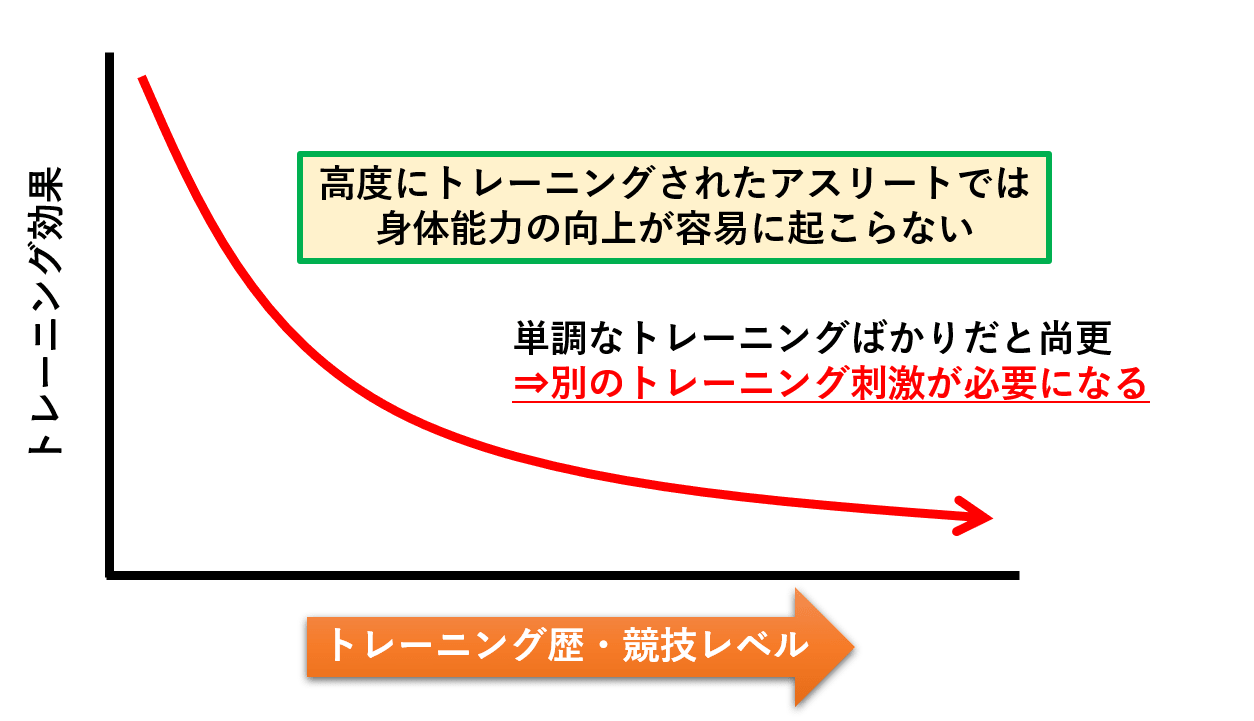

実際に、高いスピードで走るトレーニングやジャンプトレーニングをやるだけでも、筋肉量を増やしていくことは可能です。しかし、トレーニングには「馴化現象」というものが存在します。これは、同じような刺激を与え続けていると、次第にそのトレーニング効果は小さくなっていくというものです。例えばトレーニングで「100mダッシュを5本」を週に3回続けていたら、最初のうちは記録がぐんぐん伸びていくけど、半年続けたタイミングで、その記録が停滞してきた…などの現象がこれに当てはまります。悪い意味でのトレーニングへの慣れとも言えるでしょう。これを防ぐためには、トレーニングの量や強度を増やしたり、別のアプローチをして伸び幅停滞を打破しないといけません。

ここで登場するのが「ウエイトトレーニング」です。ウエイトトレーニングという別のアプローチで、筋肉量を増やしたり、筋力向上を狙ったりすることで、この停滞期を打破するというわけです。

また、速筋線維を増やす、速筋線維の力を効率的に引き出す手段として、ウエイトトレーニングは走ったり、跳んだり、投げたりするより効率が良い側面があります。高いスピードで走ったり、跳んだり、投げたりするのは非常に強度の高いトレーニングで、ウエイトトレーニングでかかる負荷よりも一瞬当たりの負担は非常に大きいことが多いです。しかし、それだけ筋肉への負担がかなり大きいというのも事実です。なのでこればかりやっていると、身体を消耗してしまい、回復にも長い時間がかかります。

一方でウエイトトレーニングは、比較的安全に筋肉の長い時間トレーニング刺激を与えられます。なので、効率的に速筋線維を刺激して、筋肉を大きくしたりするのには向いていると考えられます。速筋線維という瞬発力の土台を作る手段としては効率的な面が多いというわけです。

以上のことから、短距離、跳躍、投てき選手は、実際に「走る、跳ぶ、投げる」トレーニングをするだけでなく、その瞬発力の土台を作ってさらに記録を伸ばしていくために、ウエイトトレーニングを活用するメリットは大きいと言えるでしょう。

中長距離選手にもウエイトトレーニングって必要なの?

より持久力が重要とされる中長距離選手にも、ウエイトトレーニングで得られるメリットがあります。それが以下の通りです。

・ランニングエコノミー(走りの効率)UP

・ラストスパートのキレUP

中長距離選手がウエイトトレーニングを嫌がる理由に「ウエイトすると身体重くなりそう」「持久力が無くなりそう」「怪我しそう」というものが挙げられますが、実は全く逆です。

先述の「速筋線維」を鍛えて発揮できる筋力を高めることによって、脚のバネ(弾性筋力)がより使えるようになって走りの効率が上がるのです。つまり、同じスピードで走っていてもよりエネルギーを消費せずに済む身体になるということです。これによって、中長距離走のパフォーマンスが向上した例は多くみられます。

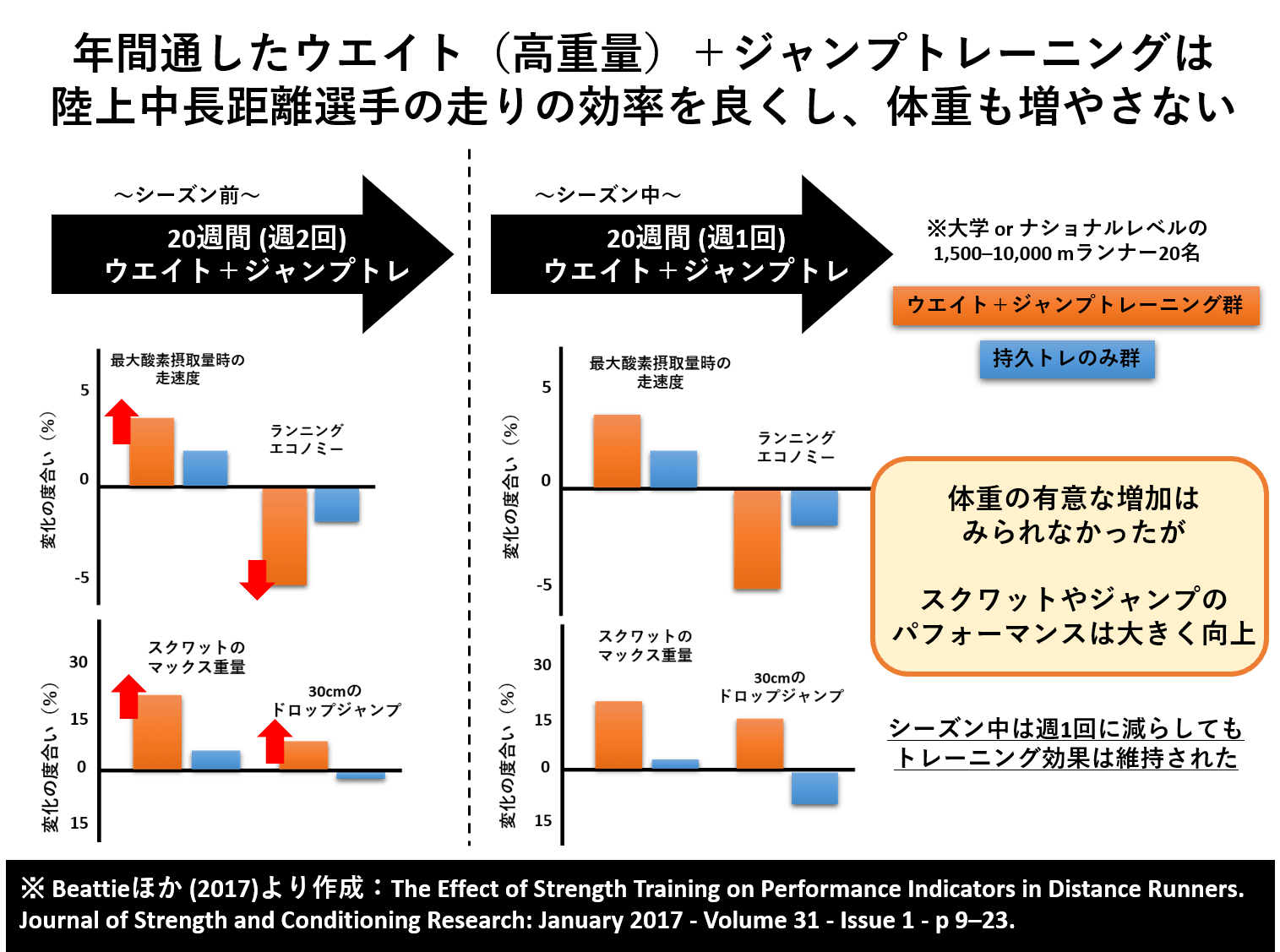

上図のようなエリートレベルの選手であっても、長期的にウエイトトレーニングに取り組むことで、パフォーマンスの改善に成功しています。また、このウエイトトレーニングは鍛錬期の練習中のみならず、試合の近いシーズン中にも継続して行うことが重要です。そして、5回程度やっと挙げられるくらいの高重量でやるのが重要です。

加えて、「ウエイトすると身体が重くなっちゃう」という過度な心配も必要ありません。その理由は以下の通りです。

・筋肉量を増やさずとも、筋力だけを改善することは可能。

・持久的なトレーニングをしっかりとやっていれば、筋肉が大きくなりづらくなるスイッチが入る。

・逆に体脂肪が減りやすくなる。

上図の研究にも書かれていますが「ウエイトやる=身体が重くなる」のは偏見です。重くなるのは多くの場合、持久トレーニングがしっかりやれていない、もしくは日々の不摂生、怪我…などが原因になるでしょう。ウエイトトレーニングによって体重を増やさず筋力やパワーを向上させることは可能なわけです。