思うように減量できない原因を探る前に、減量に関する基本的な確認ポイントについて。

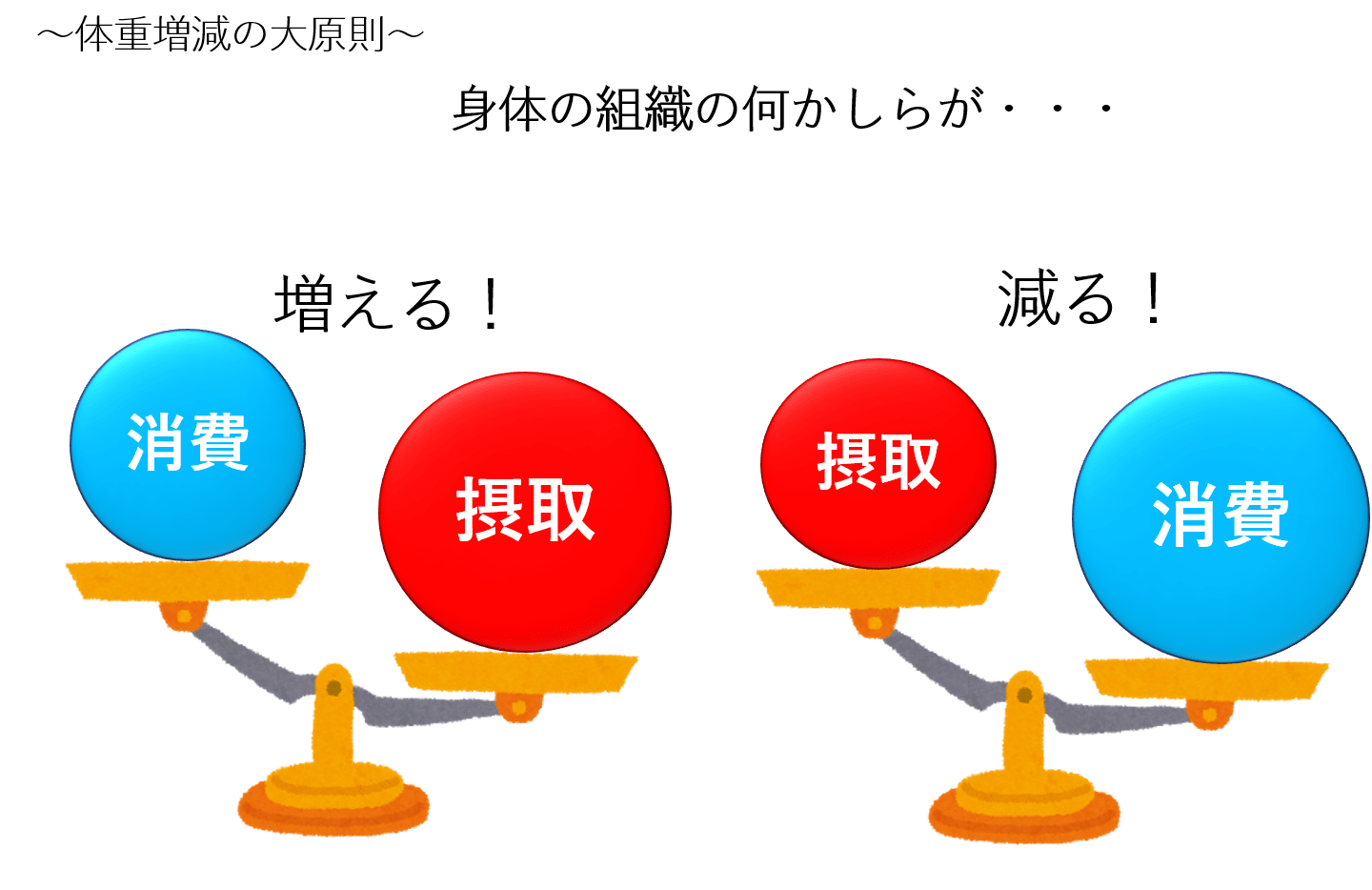

体重の増減を決めるのはカロリー収支である

体重の増減を決めるのはカロリー収支です。カロリー収支とは、消費したカロリーと摂取したカロリーの差分のことを言い、これがプラスになると体重が増え、マイナスになると体重が減ります。

つまり、身体を絞るためには摂取カロリーよりも消費カロリーを多くして、カロリー収支をマイナスにすることが大前提となります。

たくさん運動していれば消費カロリーは増える筈です。食事に気を使っていれば尚更カロリー収支はマイナスになるはずでしょう。では、日々ハードな練習をこなしているはずのアスリートに、なぜ減量に苦しむ人が多いのでしょうか?

たくさん運動して食べないほど、消費カロリーと筋肉が減る

ヒトは痩せたくない

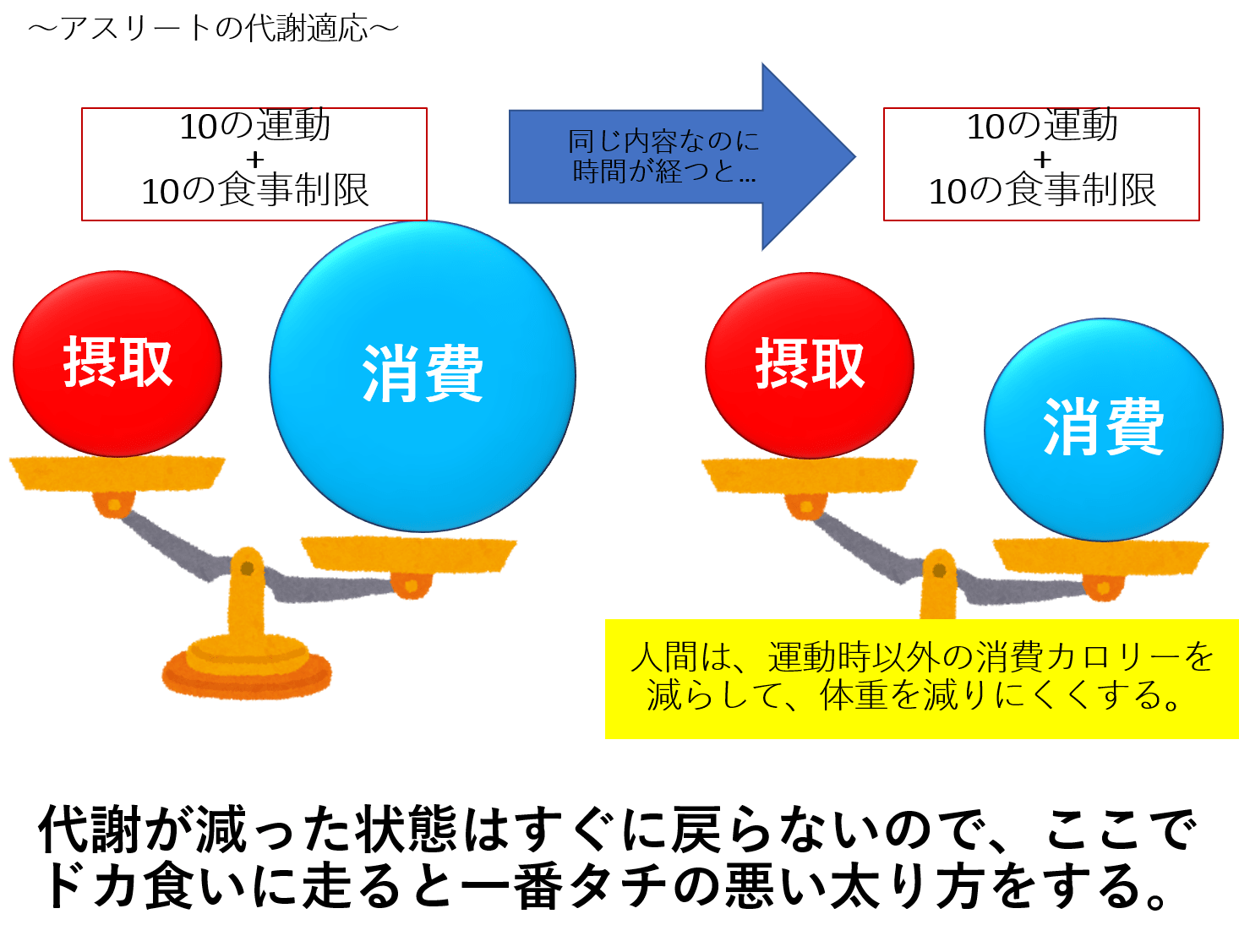

たくさん練習しているのになかなか痩せられない人がいることの理由の一つは、人に代謝を調節する機能があるからです。

ハードに練習をすればするほど、消費カロリーは増えるはずです。そして食事量を減らせば減らすほど、摂取カロリーは減ります。こうしてカロリー収支がマイナスになれば、体重は減り続けるはずなのです。

しかし、人間にとって体重が減り続けてしまうのは都合が悪いわけです。人は「生きること」が第一であり、万が一に備えてできるだけエネルギーを蓄えておきたい生き物であるため、今の状態を何とか維持しようとする働きがあります。これを恒常性の維持(ホメオスタシス)と言います。つまりヒトは痩せたくないのです。

たくさん練習して消費カロリーが極端に増えると、人間は練習時以外での消費カロリー(いわゆる基礎代謝のこと)を減らして対応し始めます。

いわゆる、超省エネの身体になっていくわけです。

このことが影響して、たくさん運動して極端に食事を減らせば減らすほど、またその期間が長ければ長いほど、カロリーを消費しにくい身体、つまり痩せにくい身体になっていくのです。これが、身体を上手く絞れないアスリートがいる理由の一つであると言えます。

長距離・競歩選手「超省エネの身体」が多い

特に長距離、競歩選手などの持久系のアスリートは、「超省エネの身体」が多い傾向があります。運動によって多量のエネルギーを消費し、体重増加を恐れて食事量を減らそうとすると、当然基礎代謝を下げるようにして身体が適応します。

また、持久系のアスリートは「速筋線維」と呼ばれる、大きなパワーを生み出せる筋線維があまり発達していません。この速筋線維には、エネルギーを勝手に熱に変えるタンパク質(UCP:ミトコンドリア脱共役タンパク質)が存在しており、速筋線維が発達していることはいわゆる痩せやすい体質と関連しています。

長距離や競歩など、持久的な運動をバリバリ続けていると、このUCPは減りやすくなってしまうので、なおさら低燃費な身体になってしまうというわけです。しかし、トレーニングの性質上、これは仕方のないことであるとも言えるでしょう。

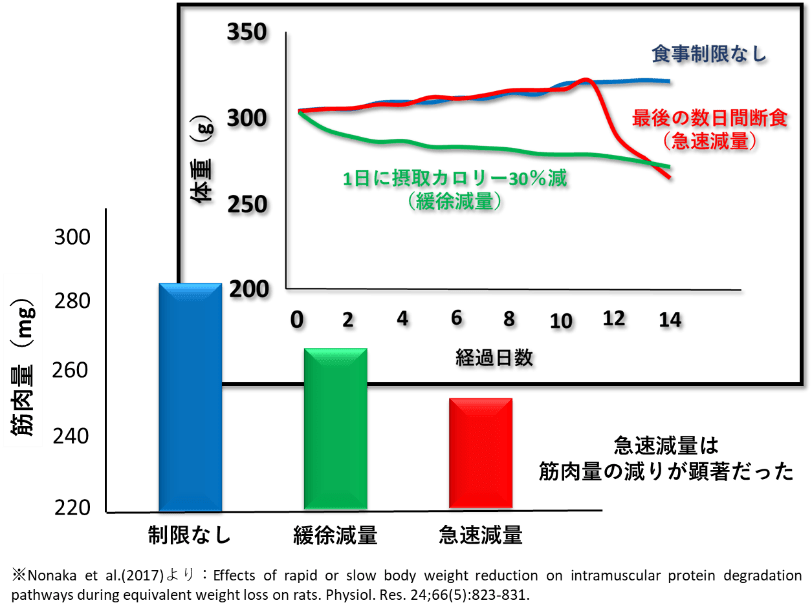

筋肉がみるみる減る

エネルギーが足りないと、身体は脂肪だけでなく筋肉も分解して不足分を賄います。特にカロリー収支が大きくマイナスになった状態で、筋肉に急ブレーキをかけるような刺激や、限界まで追い込むようなトレーニングを続けていると、筋肉の萎縮はさらに激しくなります(体重は激減したけど跳べなくなった、逆に走れなくなったという人は多いです)。また、一気に絞ろうとすると筋量が減るリスクは高まりやすい。

筋肉量が減るとさらに痩せづらい身体になり、羽目が外れてドカ食いに走る⇒極端な食事制限⇒筋量激減・・・の負のサイクルだけは取り返しがつかなくなるので極力避けたいものです。

全然食べてないと言ってる人→「実はめちゃめちゃ食べている説」

「私全然食べてないのに太っちゃうんだよね…痩せないんだよね…」というアスリートは多いです。前述の通り、代謝が極端に落ちていることも原因のひとつかもしれません。

繰り返しますが、体重の増減を決めるのはカロリー収支です。食べ過ぎれば当然のごとく太ります。全然食べてないのに、太ってしまうと言う人がいたら、それは「実はめちゃくちゃ食べている」ということも十分考えられるのです。

実際、人は摂取したカロリーを本当のカロリーよりも低く見積もってしまう傾向があるようです。

・ファストフード店で食事した客に「何キロカロリー食べた?」と質問し、実際の摂取カロリーと比較。

→多くの人が実際の摂取カロリーよりも低く摂取カロリーを見積もっていた。ハイカロリーな商品を注文した人ほど、摂取カロリーをより少なく見積もっていた。

※Wansink et al. (2006)

・15歳から57歳の140人の食事を記録し、翌日に「何をどれくらい食べたか?」思い出してもらい、実際の食事量と比較。

→ジャガイモやおかゆなどの主食は実際に食べた量よりも多く食べたと申告。ケーキなどのデザート類は実際に食べた量よりも少なく食べたと申告。

※Karvetti et al.(1985)

・50歳から76歳の96人に食事記録を丁寧につけてもらい、性別や体重から推定された消費カロリーと摂取カロリーとの関係を検討。

→肥満の人や女性ほど、食事記録が過少申告されていた。

※Okubo et al.(2006)

このように実際に分析してみると、「思っている以上に自分はカロリーを摂取していた。」「多く食べるとヤバいものは忘れやすい(忘れたことにする)。」「ハイカロリーな食事をしたことを申告したがらない(食べてないことにする)。」というケースはかなり多いと考えられます。

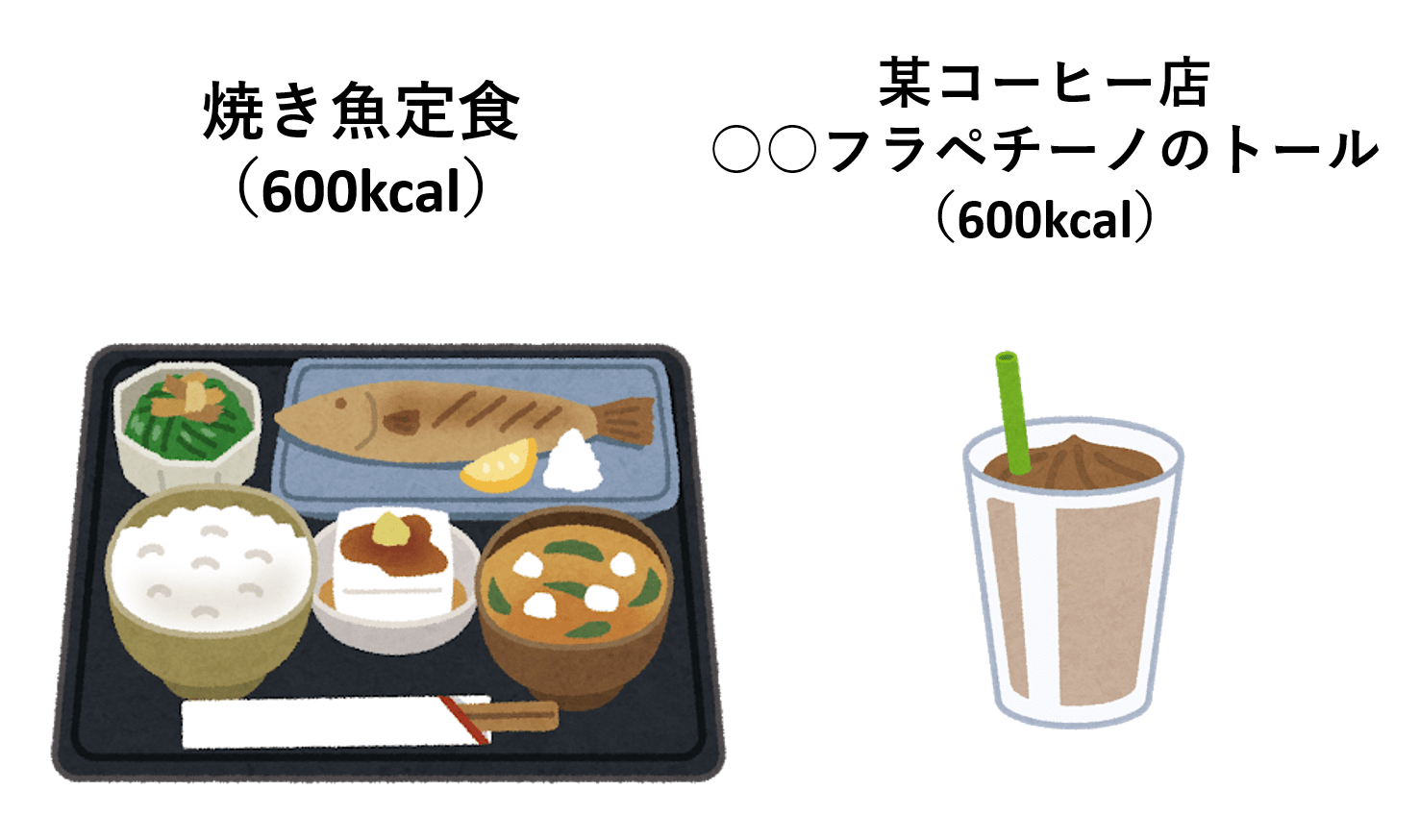

夕飯のお米は控えている。しかし、昼間はスタバでフラペチーノをガブ飲み。1杯で牛丼1杯並みのカロリーが摂れます。何気なく休息時間にガブ飲みしているスポーツ飲料でも1リットルで250Kcalほどあります。お菓子など、頻繁に完食をする場合であればかなりの摂取カロリーとなります。何気なく食べているパン類などでも1個あたり500kcalを超えるものもザラにあります。

どうでしょう?自分が何気なく口にしているものを正確にカロリー計算してみると案外高い摂取カロリーとなっている場合は多いです。しかもそれを忘れようとしてしまうとなると余計にタチが悪くなりますよね。

「全然食べてないのに太っちゃう…」→「いや、君めちゃくちゃ食べてるよ?」

というケースが意外に多いことも頭に入れておくべき事でしょう。

摂取カロリーの増加は「環境のせい」でもある

親元を離れて一人暮らしをするようになった。大学生になり、食事を自分で管理するようになった。これらのような生活環境の変化は当然身体組成に影響する可能性があります。

高校時代は親の作る食事やお弁当がメインで、意識せずとも食事の時間帯や量が管理されていることがあります。

しかし、一人暮らしをするようになったりして、これらを自分で管理するようになると、ついつい食べすぎてしまったり、外食が増えたり、食事の時間が乱れたりすることはかなり増えることでしょう。

大学での学食などは食中毒防止の観点からすると揚げ物が圧倒的に多いこともありますし、20歳を過ぎるとお酒を飲み、ハイカロリーなものを摂取する機会も増えてきます。

このように、以前までは意識せずとも管理されていた食生活も、環境の変化によって、自分で意識して管理しなければ、急激に太ってしまうことになりかねないシチュエーションはあると言えるでしょう。

このような環境の変化による影響をいち早く察知して、対策を練ることができるかについても、競技力を順調に高めていくために必要なことでしょう。