全力に近いスピードを出す「スプリント運動」を繰り返すトレーニングは、「スプリントインターバルトレーニング(SIT:Sprint Interval Training)」と呼ばれています。

このようなトレーニングの目的は、スピードを向上させることや、高いスピードでの持久力を高めることにあると言えます。

また、休息を短くしたり、スプリント時間を長くすることによって、有酸素系の能力を向上させ、より長い時間の持久力向上にも効果的だと言われているトレーニングです。

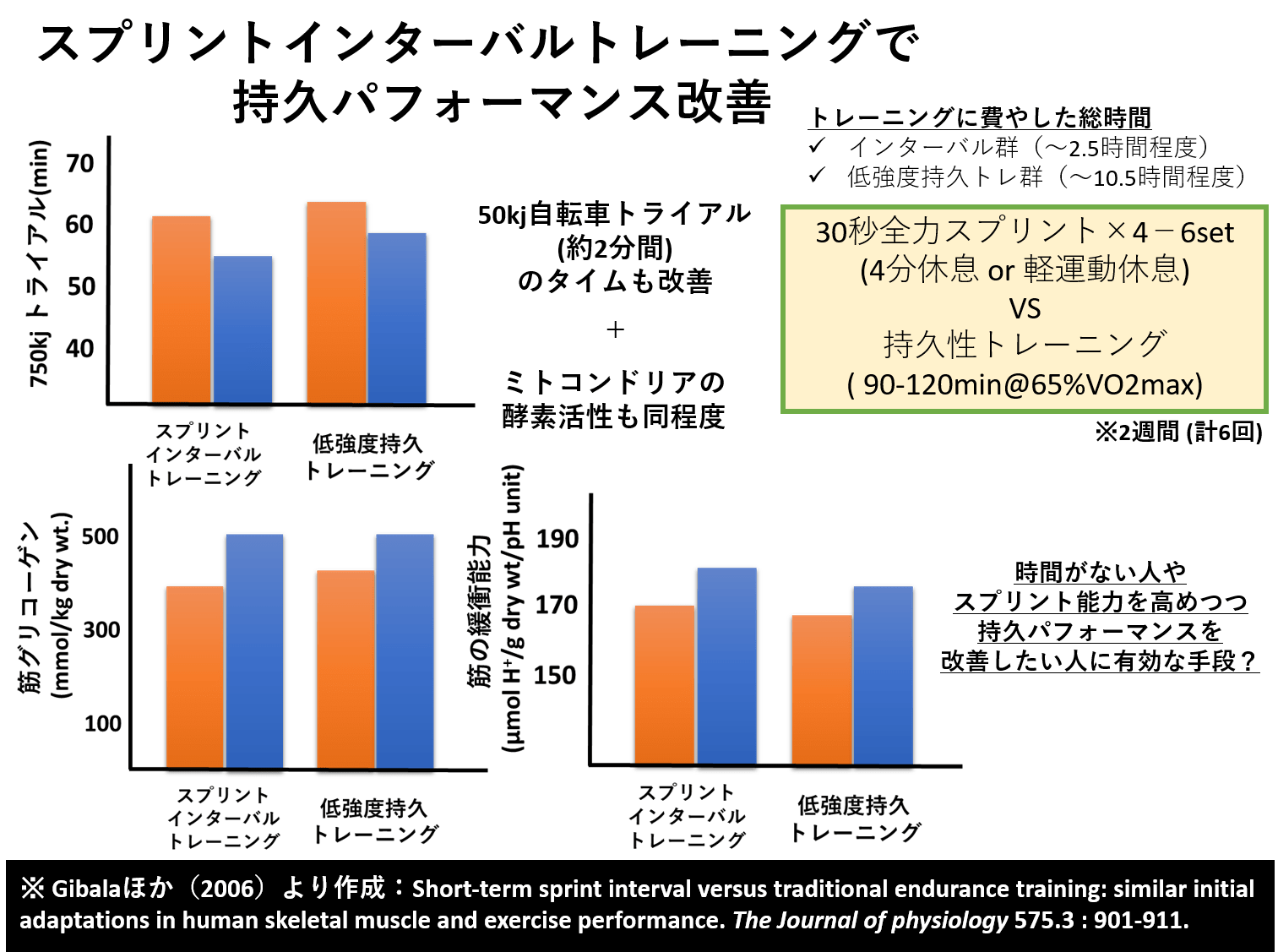

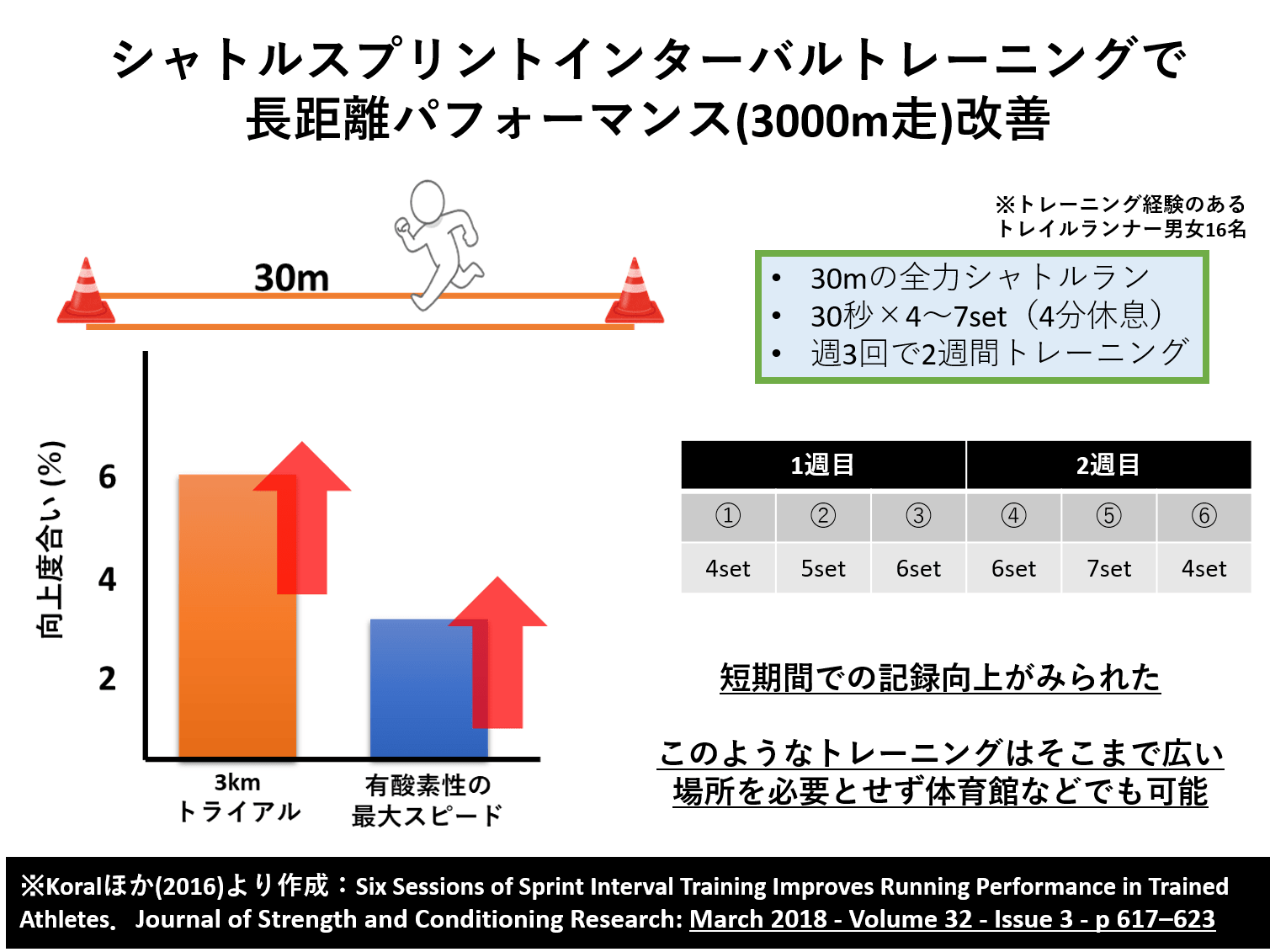

実際に、以下の研究ではSITが短時間のトレーニングであるにも関わらず、有酸素系の能力改善、長距離運動パフォーマンスの改善がみられています。

このような、SITの場合、スプリント間の「つなぎ(休息)」は、どのようにすべきなのでしょうか?

~6秒未満~高いスピードを出すショートスプリントインターバル

このSITの中でも特に運動時間の短い、「6秒未満という短い時間で高いスピードを出すトレーニング」について紹介します。

トレーニング例

・(6秒間全力スプリント―30秒リカバリー)×10セット

・(5秒全力スプリントー10秒リカバリー)×10セット

・(40mスプリント―60秒リカバリー)×8セット

このような、スピードを高めること、高いスピードでの持久力向上が目的のインターバルトレーニングの「つなぎ」は、「極力、止まって休む」ことが勧められています(Hausswirth & Mujika,2013)。

筋肉の中には「クレアチンリン酸」というエネルギー源があり、高い出力を発揮するためには、このクレアチンリン酸を使わなければいけません。クレアチンリン酸をたくさん使えれば使えるほど、高い出力を発揮できます。

しかし、このクレアチンリン酸は筋肉の中に少ししか蓄えがないため、全力で運動を行うと十数秒でなくなってしまいます。そのため、再びクレアチンリン酸を使えるようにするには、休息をとって、クレアチンリン酸を再合成する必要があるのです。

そして、6秒未満で全力スプリントを行うようなインターバルトレーニングの際にアクティブリカバリーを用いてしまうと、このクレアチンリン酸の再合成を妨げてしまうことが分かっています。すなわち、高い出力を維持することができなくなってしまいます。

トレーニングの目的が、出力をしっかり高めてクレアチンリン酸をたくさん使えるようにする、スピードを高めることにあるとするなら、6秒未満のインターバルトレーニングではアクティブリカバリーを用いるのではなく、止まってしっかりと休む(パッシブリカバリー)方が良いと言えるでしょう。

~20秒以上~ロングスプリントインターバル

運動時間が20秒以上の、いわゆるロングスプリントでのインターバルトレーニングについてです。

トレーニング例

・(30秒スプリント―4分リカバリー)×6セット

運動時間がやや長く、かつ高い出力を発揮しなければならない場合、クレアチンリン酸だけでなく、筋肉や血中の「糖質」をエネルギー源として利用する能力が重要になってきます。

この糖質を分解してエネルギーを生み出す過程は「解糖系」と呼ばれています。しかし、この解糖系も疲労によって、クレアチンリン酸と同じように長続きさせることができません。

その原因には、筋肉の中の代謝物(プロトン、リン酸、アデノシン二リン酸など)が関係しており、これらをいかに除去できるかが、高い出力を維持するために重要になってきます。

そして、このロングスプリントインターバルトレーニングにおいて、アクティブリカバリーを利用することは、これらの代謝物の除去を早め、代謝物を除去する能力を高めるとともに、酸素の負債を減少させることにつながります。

したがって、ロングスプリントインターバルトレーニングにおいて、解糖系を含めた持久力向上させる目的の場合、アクティブリカバリーを用いることが有効に働くかもしれません。

しかし、休息時間(つなぎ)を短く設定している場合、アクティブリカバリーを用いるとクレアチンリン酸の回復が十分行われず、出力が極端に低下してしまう場合はあるでしょう。

「出力をキープするべきかどうか」を考えて、時間とつなぎのバランスを考えなくてはいけません。