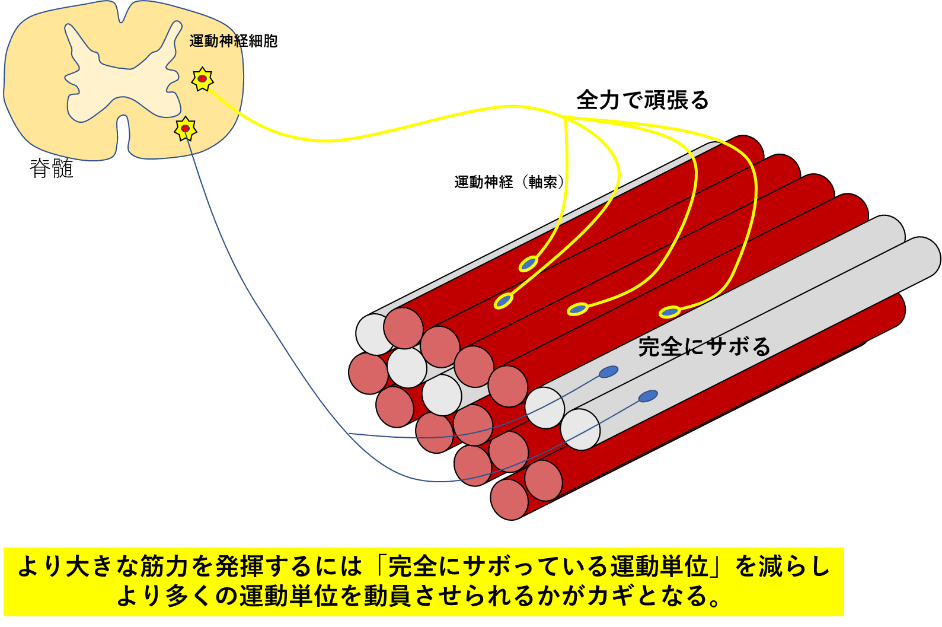

筋肉は、最大筋力を発揮しているときでも、すべての運動単位が使われているわけではありません。

このことは、以前の記事で紹介してきたとおりです。

サルでもわかる、「運動単位」

全か無の法則とは

最大筋力を高めるシャウト効果

ここでは、スポーツ生理学などの授業でよく出てくる「サイズの原理」について紹介していきます。

サイズの原理

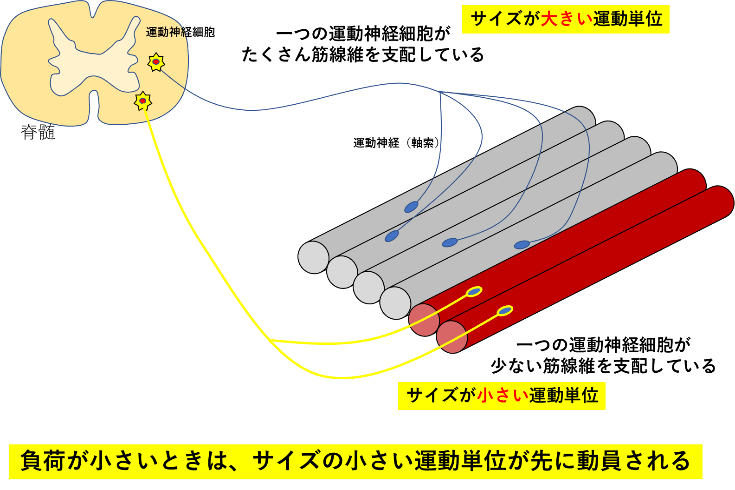

例えば、筋肉が発揮できる力が10あるとします。

持ち上げるのに1の力が必要な荷物があるとき、この筋肉にとっては10分の1しか筋力を出さなくていいので楽々です。

そしてこの時、筋肉ではまず、「サイズの小さな運動単位」が動員されます。サイズの小さな運動単位は大きな力を発揮するのには適していないので、まずはこの運動単位が動員されるというわけですね。

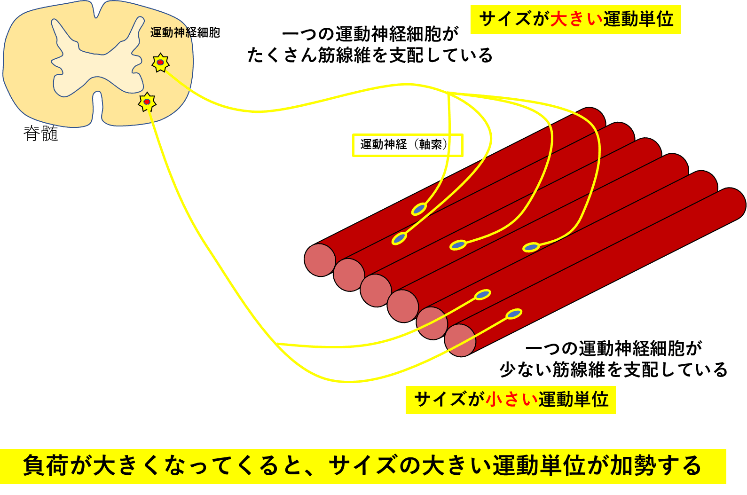

そして、負荷が大きくなるにつれて、大きな力を発揮するのに適した、「サイズの大きな運動単位」動員されていくようになります。大きな力を発揮しやすい運動単位は、ここ一番の時のためにとっておく…というようなイメージです。

このように、筋肉が発揮する力の大きさによって、「まずは小さな運動単位から動員され、筋力を高めるにつれて、大きな運動単位が加勢していく」という仕組みになっています。

これを「サイズの原理」というのです。

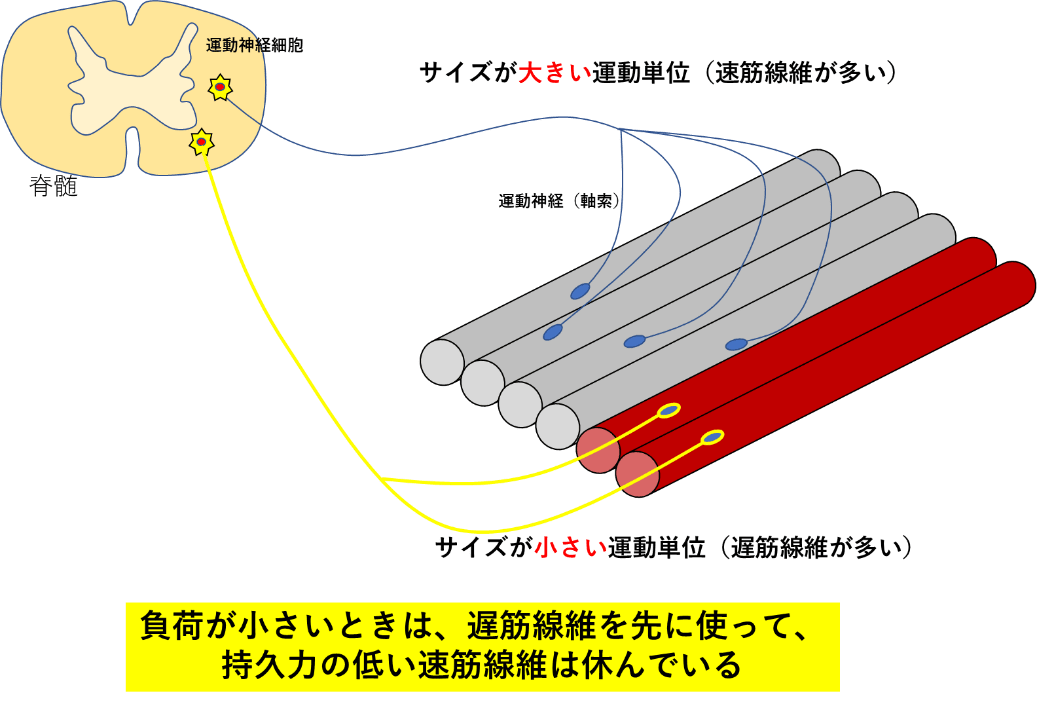

負荷が小さいとき、速筋線維は休んでいる

なぜ、このようなややこしい仕組みになっているのでしょうか?

それは、これが筋肉がより合理的に活動できるためになくてはならない仕組みだからです。

負荷が軽いとき、サイズの小さい運動単位が働いていて、サイズの大きい運動単位は休んでいることを説明しました。

そして、実は、大きな力を発揮はできないが持久性の高い「遅筋線維」には、サイズの小さい運動単位が多く、大きな力を発揮できるが持久性は低い「速筋線維」には、サイズの大きい運動単位が多いのです。

したがって、サイズの原理を言い換えると、弱い力しか発揮しなくていいときは、まず遅筋線維が使われ、速筋線維は休んでいる。強い力を徐々に発揮していくのにしたがって、速筋線維も動員されていく。ということになります。

もしも、速筋線維が先に使われるような状況になると、筋肉は早々と疲れ切ってしまうことになってしまいます。サイズの原理は、このような筋肉の合理的な仕組みを説明するものだと言えますね。

筋肉を大きくするには、サイズの大きな運動単位を動員する必要がある

遅筋線維には、発揮できる力は小さいものの、酸素を使ってエネルギーを効率よく生み出すシステムがあります。すなわち、持久力が高い。

一方、速筋線維には、大きな力を発揮できますが、エネルギーを生み出す効率は悪いという特徴があります。

なので、軽いものを持ったり、遅いスピードで歩いたりしているときは、運動単位が小さい遅筋線維を使ったほうが効率は良くなります。省エネです。

しかし、この時、遅筋線維は活動しているものの、運動単位の大きい速筋線維は休んでいることになります。したがって、速筋線維は刺激されていません。

ここで筋力トレーニングについて考えてみましょう。

速筋線維はトレーニングによって、太くなるポテンシャルが遅筋線維よりも圧倒的に高く、筋肉を大きくするためには、この速筋線維を刺激することが必要です。

そのため、運動単位の小さい遅筋線維しか働かないような軽い負荷では、運動単位の大きな速筋線維を十分に刺激することができません。トレーニングで筋肉を大きくするためには、最大筋力の75%以上(10回で限界)の負荷などを用いて、速筋線維を刺激するようにしなければなりません。

まとめ

|

・徐々に発揮する筋力を大きくしていくとき、まずは「サイズの小さな運動単位」が動員され、力が大きくなるにつれ、「サイズの大きな運動単位」が動員されていく。

・遅筋線維には小さな運動単位が多く、速筋線維には大きな運動単位が多い。

・トレーニングで筋肉を大きくするためには運動単位が大きい速筋線維を刺激するような負荷で行うのが基本となる。 |

参照文献

・寺田新. (2017). スポーツ栄養学: 科学の基礎から 「なぜ」 にこたえる. 東京大学出版会.

・石井直方(2015).石井直方の筋肉の科学.ベースボール・マガジン社.

・山地啓司, 大築立志, 田中宏暁 (編), スポーツ・運動生理学概説. 昭和出版: 東京(2011).

・勝田茂, 和田正信, & 松永智. (2015). 入門運動生理学. 杏林書院.

・芳賀脩光, & 大野秀樹. (2003). トレーニング生理学.