コーチングの定義って?

一般的にはスポーツを指導している人のことをコーチと呼んでいると思います。そして、その指導のことをコーチングという風に捉えていることでしょう。

もともと、「コーチ」とは「馬車」を意味する単語でした。

それが時を経て、家庭教師を意味するようになったり、スポーツの指導という意味合いで用いられるようになったと言われています。人を目的地へと運ぶという比喩から、コーチという言葉がスポーツ指導者を意味するようになったということですね。

さて、現代でも「コーチング」という言葉は様々な場面で使われています。

例えば会社において、部下のやる気を引き出して、会社全体のパフォーマンス向上につなげるためのスキルのこともコーチングと表現されています。

ここでのコーチングは「部下に命令して行動をコントロールする」という事ではなく「やる気を引き出して行動を起こさせる」というニュアンスです。

このようにビジネス界では、組織のやる気を引き出すためのコミュニケーション能力という1つのスキルとして「コーチング」という言葉が用いられています。

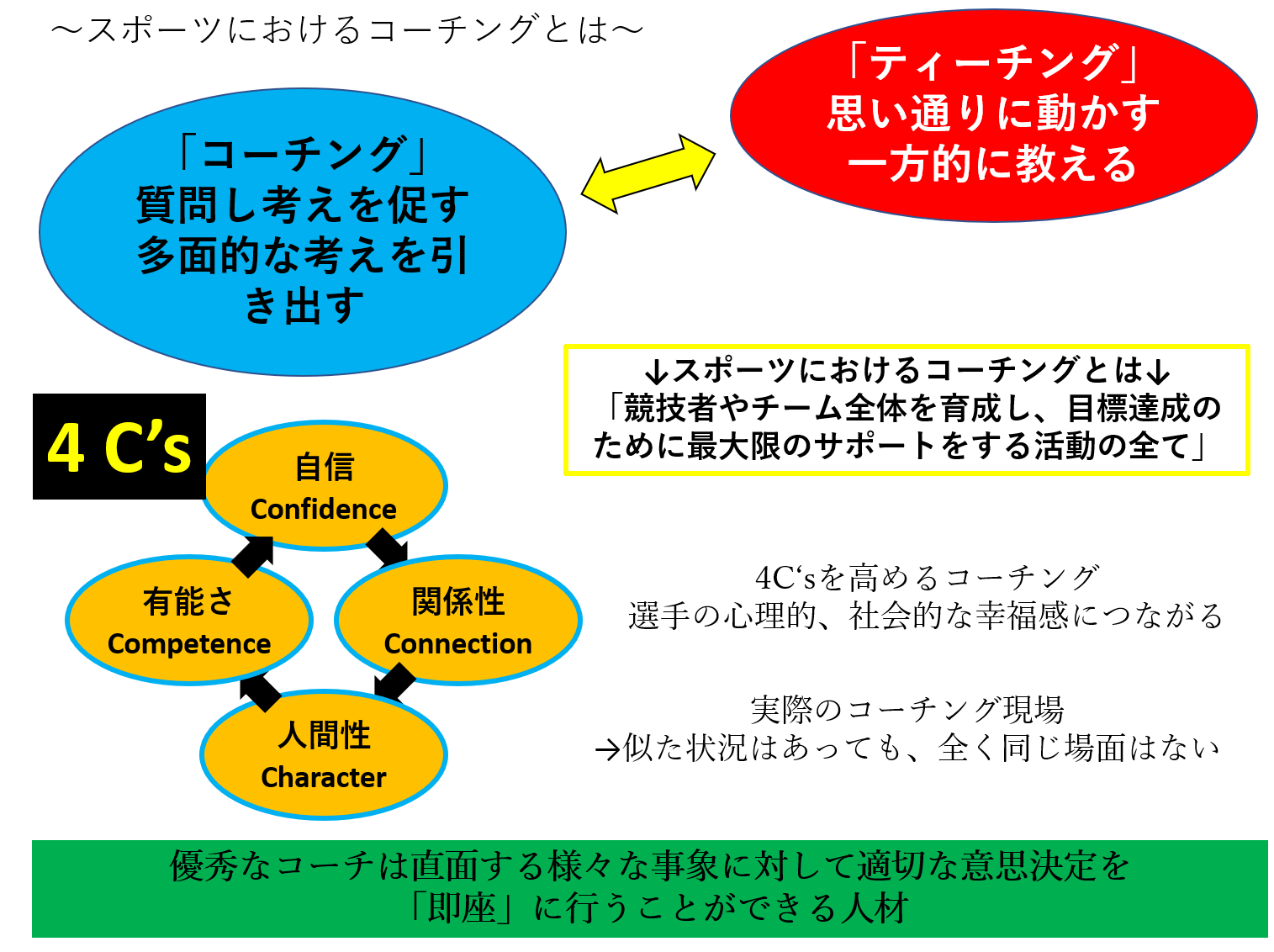

相手を制御、コントロール、思い通りに動かす、一方的に教える・・・ではなくて、質問し、考えを促して引き出していき、多面的な考え方をもたらしていくという点で、ティーチングとコーチングは異なるものだということが分かるかと思います。

さて、スポーツの現場における「コーチング」も、このビジネスの世界で用いられる「コーチング」と同じような意味ではあります。

しかし、実際にスポーツのコーチが担う役割は、ビジネス界のコーチングよりもさらに広範なものとなっています。

スポーツのコーチングでは「競技者やチーム全体を育成し、目標達成のために最大限のサポートをする活動の全て」のことを「コーチング」と呼びます。

スポーツにおけるコーチングの目的とは?

選手がスポーツをやる理由は様々です。そうなると、コーチは様々な要望に応えられるようにその資質・能力を高めておかなければなりません。

もちろん個人や組織のスポーツのパフォーマンスを向上させることは重要であると言えます。

できなかった事ができるようになったり、そのできることの質を高めたりすることで、結果的に競技力の向上や勝利に貢献できるようになるはず。ここにコーチによる創意工夫が必要になると言えます。その過程を重視せずに勝利のみにこだわってしまうのは、コーチングにおいて望ましくありません。

また、コーチは選手のパフォーマンスを向上させるだけでなく、選手の社会的な幸福感、心理的な幸福感を高める責任もあると言われています。

そこで育まれるべき要素が

|

・自信:Confidence

・関係性:Connection

・人間性:Character

・有能さ:Competence

(コーチング学への招待:日本コーチング学会) |

であり、頭文字のCをから4Csと呼ばれています。これら4Csを高めるコーチングを行うことが、選手の心理的、社会的な幸福感につながると言えます。

しかし、これらを高めていくことは決して簡単なことではありません。

実際のコーチング現場では、似た状況はあっても、全く同じ条件、場面というものは現れないため、クスリのように決められた処方というのができません。つまり、100点の正解がありません。

現場のコーチはその場その場に応じて「即興」で適切な導き方を選んでいく、行動を選択していく必要があると言えます。

4Csを実現させる優秀なコーチというのは、直面する様々な事象に対して適切であろう意思決定を即座に行うことができる人材です。

参考文献

・日本コーチング学会(2017)日本コーチング学会編, コーチング学への招待. 大修館書店.