動作のコツを探る

スポーツバイオメカニクスの役割として、「動作のコツを探る」ということが挙げられます。要するに、スポーツが上手い人はどのような動きをしているか?を洗い出すということです。

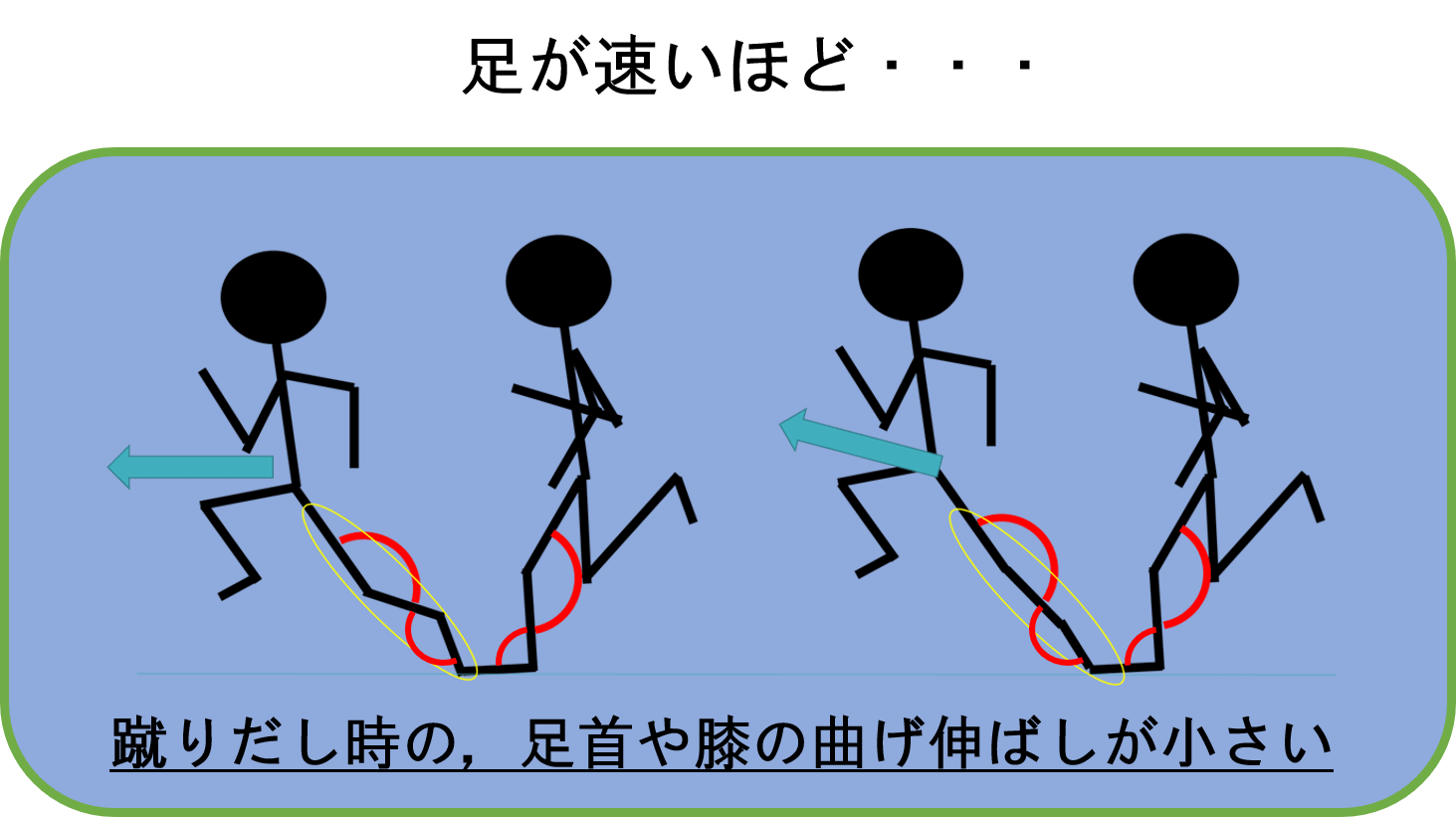

例えば、足が速い人は地面を蹴り出すときに、膝や足首を伸ばすのではなく、固定するように使っています(伊藤ほか,1998)。これは、地面を押そうと膝や足首を伸ばしてしまうと、上には進むけど、前に上手く進む動作とはならないからです(下図参照)。

走る動作における「足首や膝の固定」のように、特定の運動のパフォーマンスを高めるために、どのような動作が必要になるのかを探ることが、スポーツバイオメカニクスの役割の一つです。

動作を数値化する

スポーツバイオメカニクスのもう一つの役割として、「スポーツの現象を数値化する」ことが挙げられます。

100m走のパフォーマンスを高めるためには、「地面反力」つまり「地面にどれくらい力を発揮できるか」が大事だと言われています。

このことから、指導現場で「お前は地面に力を上手く加えられていない」と、コーチや先輩からしばしば指摘されることも…

そこで選手が思うのは

「じゃあ、どのくらい力を加えられてないの?」

「本当に加えられてないの?」

これらを「数値化」して、客観的に分かりやすくするのもスポーツバイオメカニクスの役割です。

地面反力を測定する「フォースプレート」という機材があります。

参考動画(フォースプレート)

このような機材を使えば、地面にどのくらい力を加えているかを測定することができるわけです。

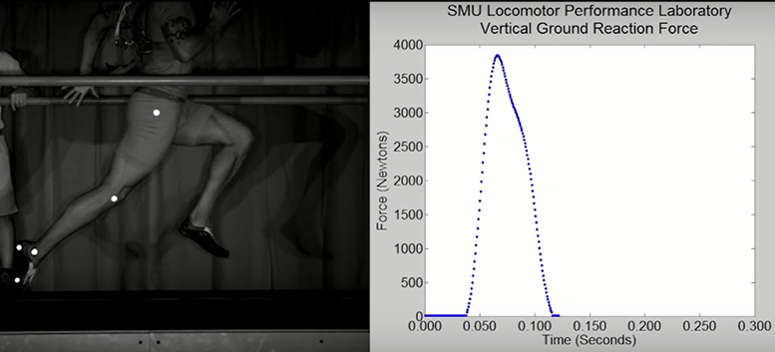

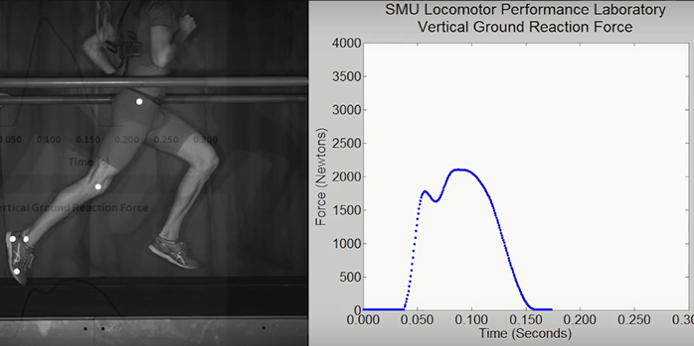

ここで、実際に足が速い人と、そうでない人の地面反力を比べてみましょう。

動画(エリートスプリンターと一般スプリンターにおける鉛直地面反力の比較)

(Linking running motion to ground force: the concise physics of running:https://www.youtube.com/watch?v=PfHNOwmmik4より)

(Linking running motion to ground force: the concise physics of running:https://www.youtube.com/watch?v=PfHNOwmmik4より)

図のように足が速い人は、特に縦方向(鉛直方向)に、瞬間的に大きな力を、短い時間で発揮できていることが分かります。

しかも、図の場合、足が速い方の反力は、そうでない人と比較して2倍近くになっています。

このように、スポーツバイオメカニクスでは、動作や力発揮を客観的に見て分かりやすい「数値化」をすることで、パフォーマンスを高めるための視点を探ろうとする役割もあるのです。