運動力学とは?

運動力学(キネティクス:kinetics)とは、運動学(キネマティクス)と違い、「力」に着目した研究アプローチです。

ヒトが走っている時、ヒトは筋肉で力を発揮します。また、地面を押せば、地面からの反力が発生して、その力を受けて身体が前に進みます。また、走っていれば当然風の影響を受けます。風は空気の流れであり、この空気抵抗も力の一つです。重量もヒトに作用する力をとみなすことができます。

このようにヒトが運動する時には、ヒトが発揮する力、ヒトに作用する外からの力、というように様々な力が働いているのです。

この時の力がどのように影響しているかを明らかにする。これが、運動力学(キネティクス)です。

運動力学で分かること

運動力学では、力をどのように測定するかが重要になります。

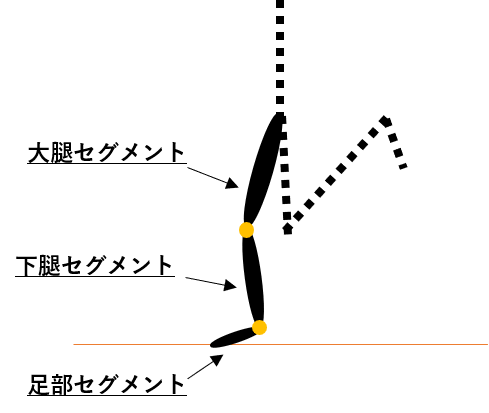

例えばフォースプレートと呼ばれる機材を使えば、地面に加えられた力、すなわち地面反力を測定することができます。また、人の身体を「リンクセグメントモデル」と呼ばれる単純なモデルとみなして、足首や膝などの関節が発揮する力を推定することができます。

なぜこのような方法を取るのでしょう?それは、実際に筋肉が発揮する力を測定しようとすると、筋肉に直接センサーなどを埋め込んだりしなければならず、手間暇がかかり過ぎるからです。

また、実際の人間の体は複雑な形をしています。そのため、リンクセグメントモデルのように、各部位を「単純な物体」とみなさないと、かかっている力を推定することが非常に困難になるのです。

このリンクセグメントモデルを使った研究を一つ見てみましょう。

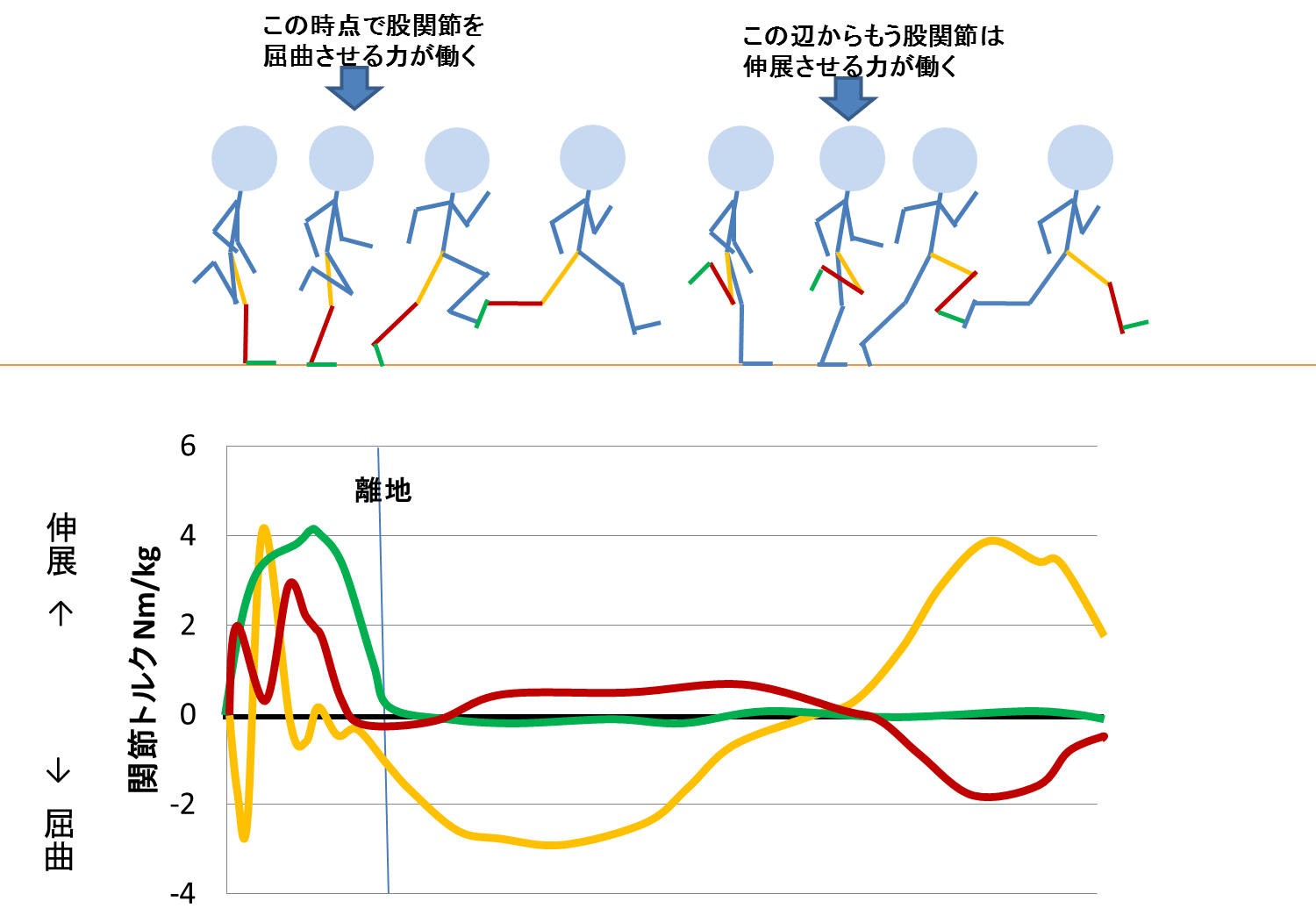

※馬場ほか(2000)より、作成

図は、リンクセグメントモデルを使って、疾走中の足首、膝、股関節周りに働いている力(回転力)を推定したものです。脚を後ろから前に引き出す局面では、腿を前に引き出す力(股関節屈曲トルク)が働いているのが分かります。

しかし、膝が身体の真下を通過した後くらいからは、まだ膝が前に動いているのに、腿を後ろに引く力(股関節伸展トルク)が働いています。

同じように、地面を蹴り出す手前までは、支持脚は股関節を伸ばすような力を発揮していますが、地面から脚が離れる少し前くらいからはすでに、腿を前に引き出す力(股関節屈曲トルク)が発揮されているのです。

このように、実際に脚が動いている方向と、関節に働く力は必ずしも一致しないということが理解できるかと思います。

これは、脚が前に振り出る前には、脚を後ろに引き戻すブレーキを発揮しないと、動作を素早く切り返すことができないということです。

脚が後ろに流れる局面も然りで、地面から足が離れる直前には、腿を前に引き出す力を発揮しないと、素早く腿を引き出すことができなくなるというわけです。速く走るために「蹴ったらすぐに腿を前に引き出す」などのアドバイスは、このような知見から使われているのかもしれません。

運動力学では、運動学(動作のみ)では分からなかった、力発揮を客観的に評価することで、その動作が生まれる原因を探るのに役立っていると言えます。

運動学・運動力学だけでは分からないこと

運動学では動作、運動力学では力を測定することができます。動作の原因は力です。力発揮の結果、動作が生まれるとも言えます。

しかし、説明したリンクセグメントモデルでは、関節に働く力を推定しているだけに過ぎず、実際どれくらい筋肉が力を発揮しているかは分かりません。また、筋肉を動かしている、指令を出しているのは脳であり、それには運動を行う人の意識も関係しているのは明らかです。

しかし、ヒトがどういう意識で運動をしているかどうかは、さすがに運動学や運動力学では分かりません。

このように、運動学や運動力学で分かるのは、客観的な動作や力発揮であって、「感覚・意識」などの主観に言及することは非常に難しいのです。

有効な運動の意識、イメージ、コツを探るための一助にはなり得ますが、どう意識すれば上手くなるかは話が別。運動学や運動力学を解釈する際には、この点に注意をする必要があります。