陸上選手とストレッチについて、動画で端的に解説しています。よろしければチャンネル登録お願いします!

試合やトレーニング前後のウォーミングアップやクールダウンの際に、必ずと言っていいほど行われているのが「ストレッチ」です。

この当たり前に行われているストレッチですが、「何のためにストレッチをしているのか?」または指導者であれば、「なんでストレッチをさせているのか」を適切に説明できる人は非常に少ないのが現実です。

実は、このストレッチ。やり方によっては試合でのパフォーマンス低下に繋がったり、リカバリーやトレーニング効果に悪影響を与えてしまうことが分かっています。

ここからは、ストレッチを正しく実施するために、ストレッチの種類、その効果と使い分け方について紹介していきます。

ストレッチにも種類がある

一概にストレッチといっても、様々な種類があります。

スタティックストレッチ(静的ストレッチ)

スタティックストレッチは自分で筋肉を動かしてストレッチするのではなく、外から力を加えてストレッチをする方法です。よく見られる、「ジワ~っ」と伸ばすストレッチのことです。

ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)

ダイナミックストレッチは、自分で筋肉を動かしながら行うストレッチです。反動はつけずに関節の可動域を大きく使いながら行います。

バリスティックストレッチ

バリスティックストレッチは、自分で筋肉を動かしつつ、反動をつけて行うストレッチです。

ストレッチをすることで、身体に何が起こるの?

ストレッチをすることで「身体が柔らかくなる」「柔軟性が上がる」とはよく知られています。では、なぜ柔軟性が上がるのでしょうか?

筋肉周りや腱が滑らかに動くようになる

筋肉の周りには、筋内膜、筋周膜、筋外膜などの膜が存在します。この膜は、筋肉を覆うことで筋肉を守る役割があります。そして、この膜組織は非常に伸張性が高いので、ストレッチをすることで伸びやすくなるなるのです。

また、筋肉で発揮した力を骨に伝える役割を持つ「腱」も伸張性が高く、ストレッチによって良く伸びるようになると言います。

痛みを感じにくくなる(神経系の抑制)

筋肉や腱は、伸ばされると反射的に縮もうとする働きがあります。これは、不自然な刺激から身体を守ろうとするからです。ストレッチで可動域を大きくしようとすると「痛い」と感じますが、この痛みも身体を守るための仕組みです。

しかし、ストレッチを続けるとだんだんと脳や脊髄が適応してきて、痛みを感じにくくなっていきます。このようにストレッチを行うことによって筋肉の緊張が解け、痛みを感じにくくなることも「柔軟性が上がる」理由の一つです。

ストレッチが直後のパフォーマンスに及ぼす影響

では、ストレッチを運動直前に実施することで、パフォーマンスにはどのような影響が出るのでしょうか?

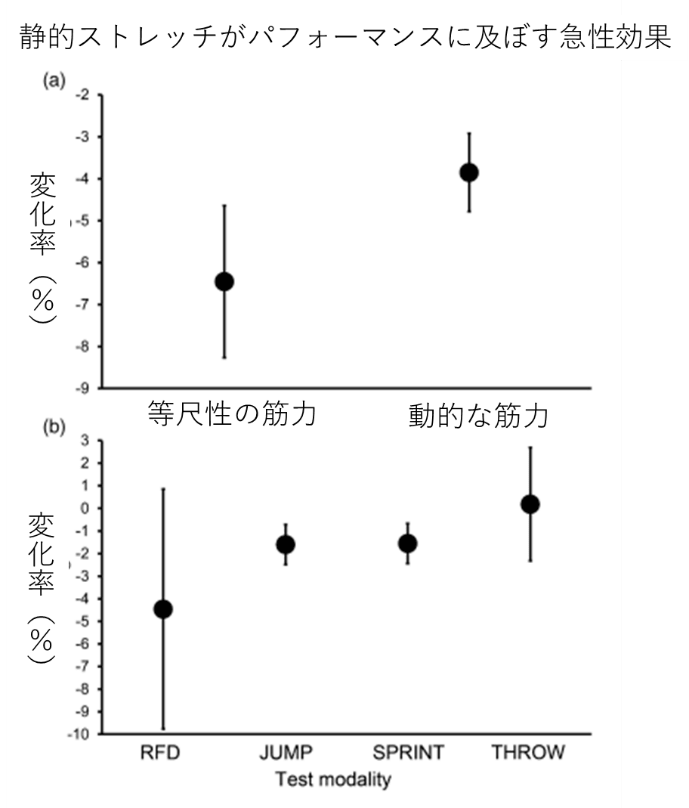

Simicほか(2013)の研究では、静的ストレッチがパフォーマンスに及ぼす影響を、104つの文献を基にまとめています。そして、静的ストレッチ直後は、筋力やパワー、ジャンプ力やスプリント力に悪影響が出ることが示されています。

※Simicほか(2013)より、筆者が翻訳

この静的ストレッチの悪影響は、ストレッチの時間が60秒以上で特に大きくなるとされています。パフォーマンスに悪影響を与えないようにするためには、ストレッチの時間を30秒以下にすることが重要なようです。

さらに、トレーニング前に静的ストレッチをガシガシ行ってしまうと、その日のトレーニングのパフォーマンスを落ちてしまい、結果的にトレーニング効果も下がってしまうことにつながります。

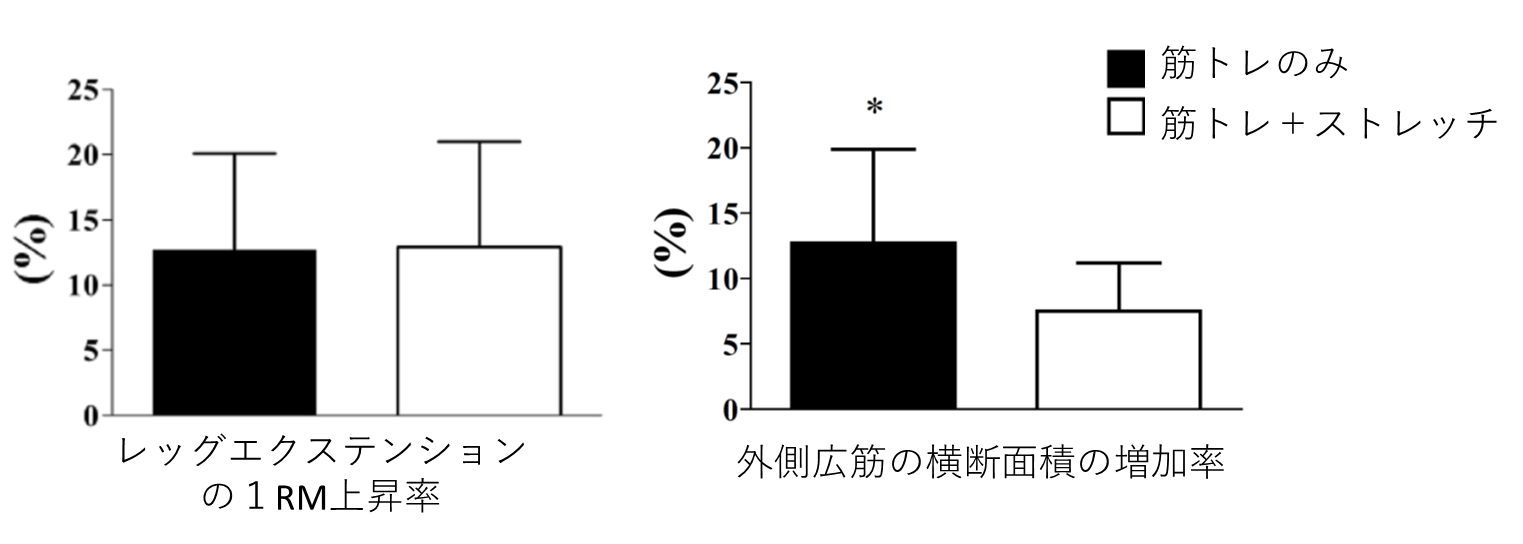

Juniorほか(2017)の研究では、筋力トレーニングの前に静的ストレッチをした群と、筋力トレーニングのみを行った群で、その後の筋肉量の増加度合いを比較しています。その結果、ストレッチを実施した群では、筋肉量の増加度合いが低くなってしまっていました。

※Juniorほか(2017)を基に、筆者が翻訳

また、このような悪影響は静的ストレッチでみられるものです。逆に動的ストレッチでは、これらのパフォーマンスに良い影響を与えることが分かっています。

以上のようなことから、試合前やトレーニング前には特別な理由がない限り静的ストレッチは実施せず、動的ストレッチをメインに行っていくべきだと言えるでしょう。

関連記事

長期的なストレッチの効果

トレーニング直前に行うストレッチではなく、その他の時間で行うようなストレッチの場合、どのような効果が得られるのでしょうか?

Hausswirth& Mujika(2013)によると、日常的なストレッチは筋力の低下を起こさず、逆に筋力を向上させる可能性もあるとされています。

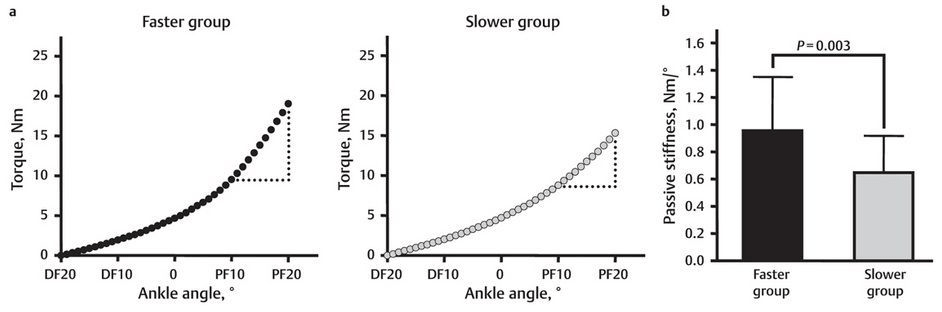

しかし、陸上競技のトラック種目などでは、下肢、特に足首の柔軟性が低いほうがパフォーマンスに良い影響を与えるとも考えられています。実際に長距離選手では、足首が硬いほど走りの経済性が良く、5000m走のベストタイムが速いことも明らかになっています(Uenoほか,2018)。

※Uenoほか(2018)より:縦軸は足関節の硬さ度合い(スティフネス)を表しており、5000m走の記録が良い群の方がスティフネスが高い

これらのことから、長期的にストレッチをするにしても、特に足首はガシガシとストレッチを行うのは良いこととは言えない可能性もあるのです。

関連記事

ストレッチのリカバリー効果

では、トレーニングや試合からの回復(リカバリー)に対する影響はどのでしょうか?

Hausswirth& Mujika(2013)によると、トレーニング後のストレッチは、リカバリーにほとんど良い影響は与えないとされています。特に、強度の高い筋力トレーニングやスプリントトレーニングを行って、筋肉痛になりそうな場合にストレッチを行うと、回復に悪影響が出てしまいます。

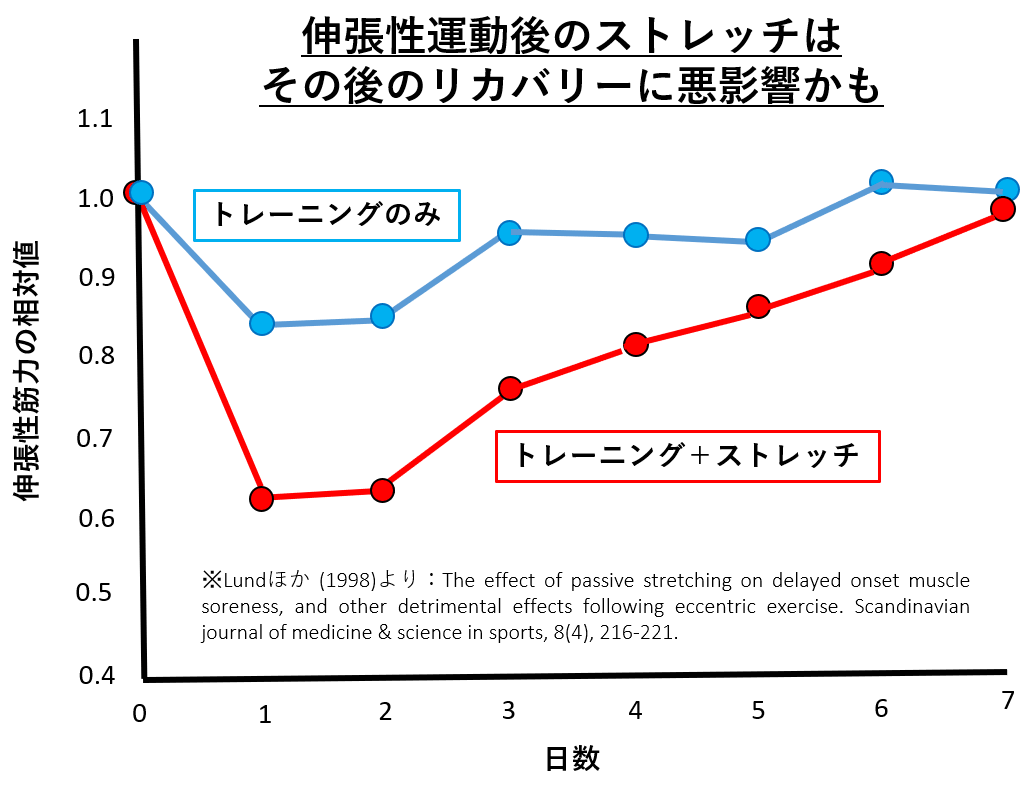

実際に、伸張性運動(筋肉が伸びながら力を発揮する運動)の後に、ストレッチを組み合わせた群と、そうでない群を比較すると、ストレッチを行った群の方が、リカバリーが大きく遅れることが示されています(Lundほか,1998)。

※Lundほか(1998)より作成

強度の高いようなトレーニングでは、筋肉に微細な損傷が起きます。ここでストレッチをして、さらにその筋肉を伸ばそうとしてしまうと、その損傷をさらに悪化させ、結果リカバリーに悪影響が出てしまうというわけです。

このようなことから、強度の高い筋力トレーニングやスプリントトレーニング、またはレース後にストレッチをガシガシとやるのはあまり良いとは言えない...ということが分かります。

スポーツ現場での、ストレッチの用い方

以上のことから、ストレッチの使い方によっては悪い影響もあることが分かります。これらを踏まえたうえで、ストレッチを現場で活用するために注意すべきことを以下にまとめています。

|

・トレーニングや試合の直前に、静的ストレッチは実施せず、ウォームアップには動的ストレッチを用いる。

・日常的にストレッチを行うにしても、特に足首だけはガシガシとストレッチをし続けない。

・強度の高い筋力トレーニング、スプリントトレーニング後など、筋肉痛が起きるような状況下ではリカバリーにストレッチを用いない。 |

これだけ見ると、「ストレッチって良いことないのでは?」と感じてしまうかもしれません。しかし、身体をリラックスさせるためにクールダウンとして用いることはできますし、特定の可動域が極端に制限されている場合は、それを改善させることで逆にパフォーマンスが上がることだってあるはずです。

時と場合を考えて、目的を明確にしたうえで「ストレッチ」を実施できるようになりましょう。

参考文献

・Simic, L., Sarabon, N., & Markovic, G. (2013). Does pre‐exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta‐analytical review. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 23(2), 131-148.

・Junior, R. M., Berton, R., de Souza, T. M. F., Chacon-Mikahil, M. P. T.,& Cavaglieri, C. R. (2017). Effect of the flexibility training performed immediately before resistance training on muscle hypertrophy, maximum strength and flexibility. European journal of applied physiology, 117(4), 767-774.

・Lund, H., Vestergaard‐Poulsen, P., Kanstrup, I. L., & Sejrsen, P. (1998). The effect of passive stretching on delayed onset muscle soreness, and other detrimental effects following eccentric exercise. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 8(4), 216-221.

・Hiromasa Ueno, Tadashi Suga, Kenji Takao, Takahiro Tanaka, Jun Misaki, Yuto Miyake, Akinori Nagano, Tadao Isaka (2018) Potential Relationship between Passive Plantar Flexor Stiffness and Running Performance.Int J Sports Med. 39(03): 204-209.