スポーツ生理学で明らかになった知見は、どのような役に立つのでしょうか?これについて、以下の3点が挙げられます。

トレーニング効果を高める方法が分かる

スポーツで高いパフォーマンスを発揮する人と、そうでない人の身体の内部の違いが分かれば、スポーツのパフォーマンスを高めるためのヒントが得られます。

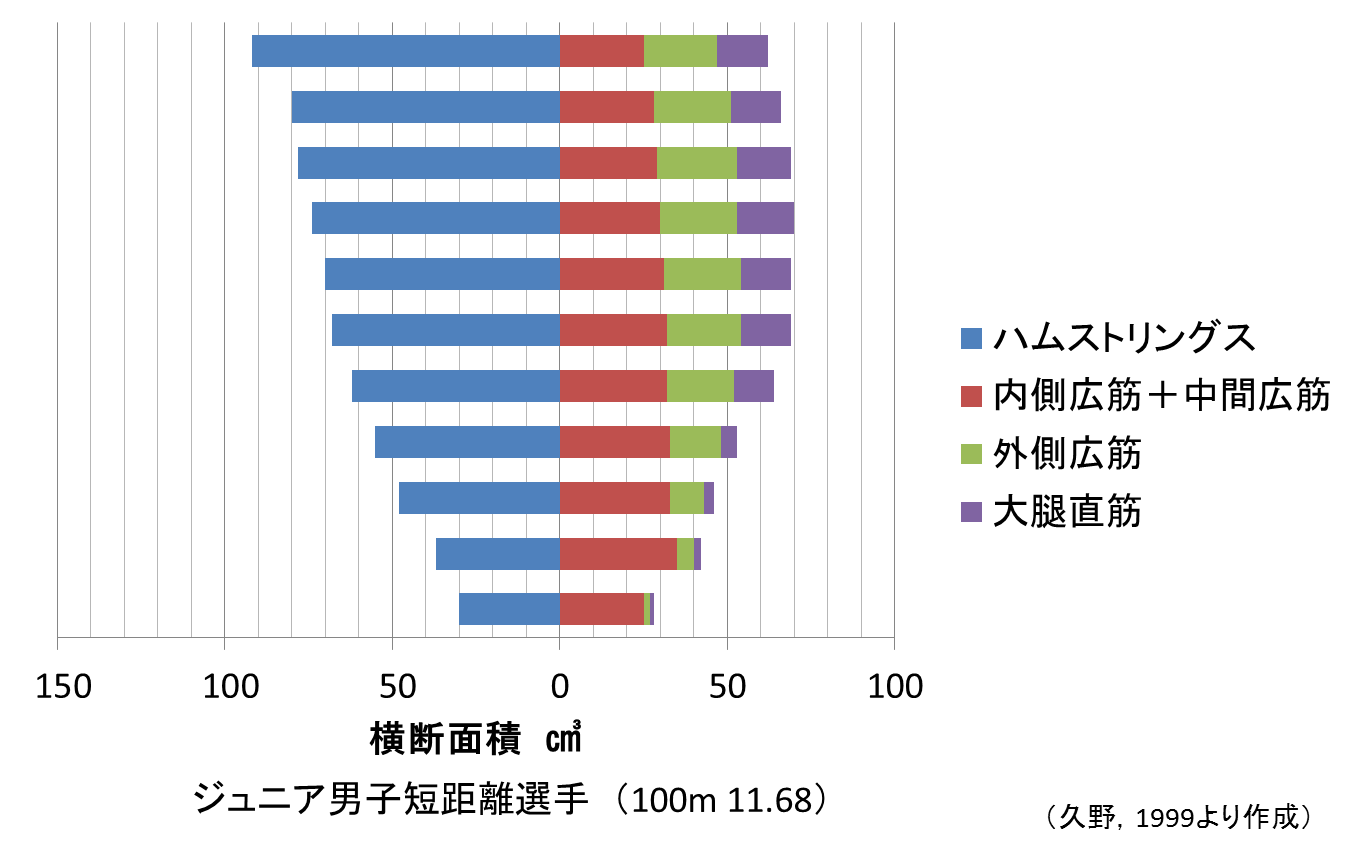

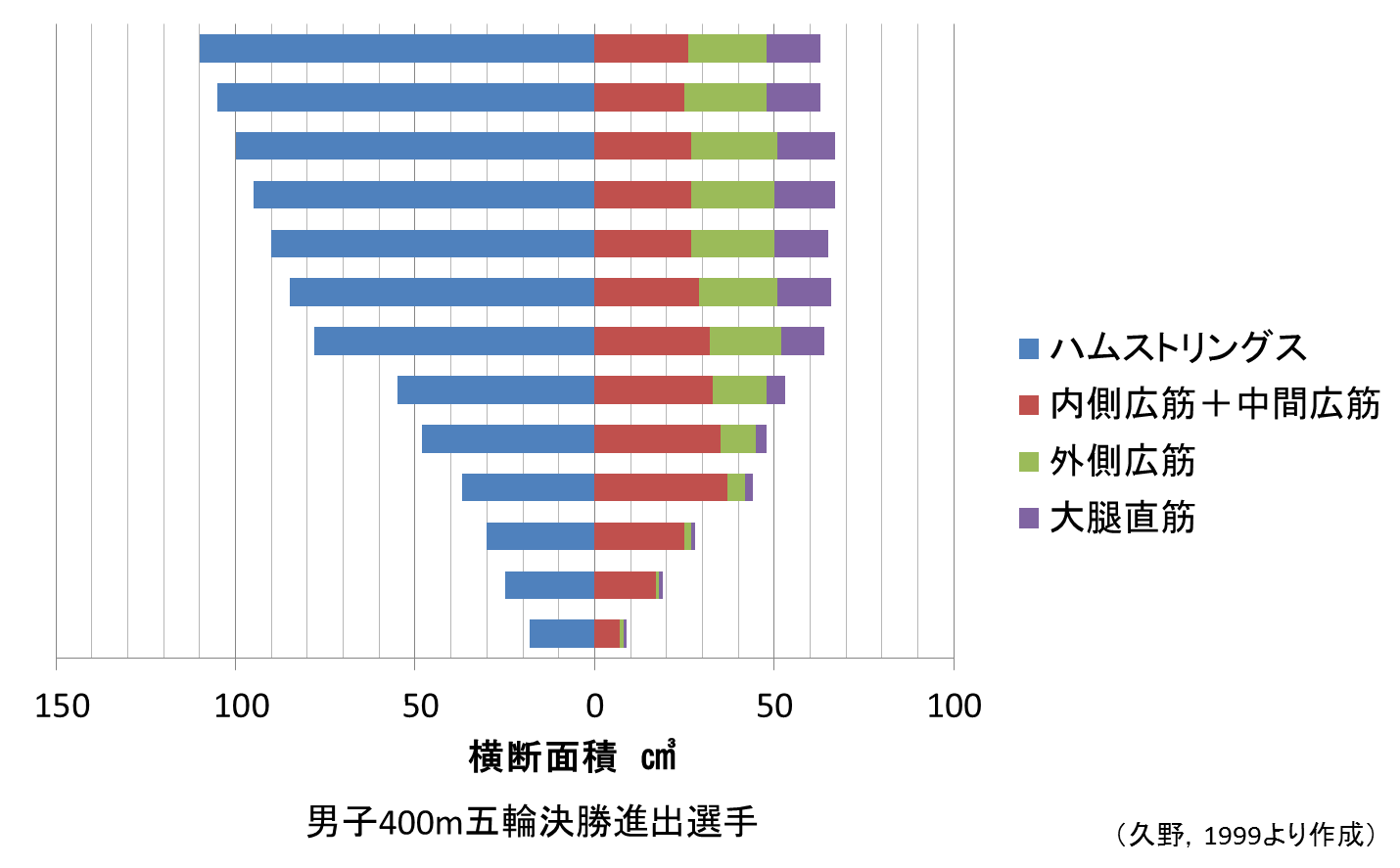

例えば、足が速い人と、そうでない人では、股関節周りの筋肉量に大きな違いがあることが分かっています。

このことから、足を速くするためには股関節周りの筋肉量を増やすことが大事なのでは…?というヒントが得られます。

そしてさらに、「なぜ、股関節周りの筋肉量が大事なのか?」そのメカニズムを解明していくこともスポーツ生理学の重要な役割です。

速く走るためには、脚を素早く動かし続けることが必要です。そして、そのためには脚の付け根部分にあたる股関節で大きな筋力を生み出す必要があります。

この大きな筋力は、筋肉量が多いほど発揮しやすくなる…つまり、脚をスピーディーに動かすことができるスプリンターは、股関節周りの筋肉がより発達していた…ということが分かるわけです。

となれば、次は股関節周りの筋肉量を増やす効果的な刺激が分かれば、脚を速くするために有効なトレーニング方法が考案できるかもしれません。

筋肉量を効果的に増やす刺激は何なのでしょうか…と、ここでもスポーツ生理学の出番になります。

このように、スポーツ生理学で明らかになった知見は、スポーツのパフォーマンスを高めるためのトレーニングの視点や、有効なトレーニング方法の考案につながるという点で、広く役立てられています。

怪我や病気を防ぎ、健康的にパフォーマンスを高める方法が分かる

スポーツのトレーニングを行っていて、よく体を動かしているのに、病気になってしまったり、怪我をしやすくなってしまったりと、逆に不健康な状態に陥ってしまう人がいます。

この原因を探究することも、スポーツ生理学での役割です。

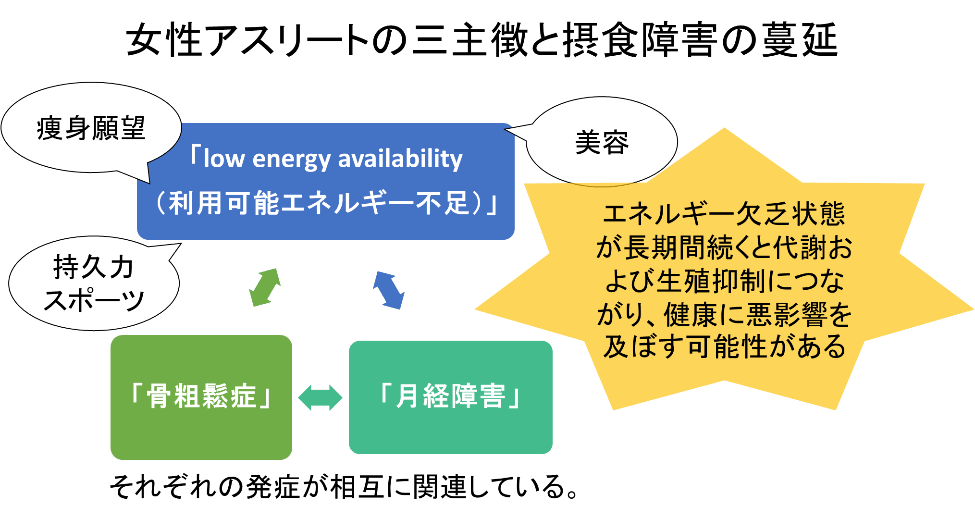

特に、持久系アスリートや審美系(フィギュアスケートや新体操)アスリートに多い「女性アスリートの三主徴(Female Ahlete Triad)」は有名です。

これは、過度な運動量と過度な摂取エネルギー制限で、身体の修復や成長に回す分のエネルギーが足りなくなる「利用可能エネルギー不足」と、その利用可能エネルギー不足によって、骨密度の低下や、月経異常が発生するというものです。

このような状態が長く続けば、そもそものパフォーマンスが低下してしまう場合や、将来的な健康を完全に損なってしまう危険性も高まります。

「極端な食事制限は非常にリスクが高い…」

このことを教えてくれるのも、スポーツ生理学の役目です。

調子が落ちた原因と、解決策が分かる

トレーニングは、やればやるほど効果が高まるものではありません。過度な刺激では、逆にトレーニングによる適応を損なってしまいます。

そのような過度なトレーニングによって、パフォーマンスがずっと低下してしまう状態が続く事象は「オーバートレーニング症候群」と呼ばれ、スポーツ生理学の領域でも、そのメカニズムを明らかにして、防止策を提案するための研究がなされています。

スポーツのパフォーマンスには、トレーニングの内容だけでなく、食事内容や心理的な状態、さらには性別や年齢など、様々な要因が関わります。

こうしたパフォーマンスに関わる複雑な要因の一つ一つを明らかにしていくことで、スポーツの現場で、より健康的にパフォーマンスを高めるためのヒントが得られる、これがスポーツ生理学の役割であると言えるでしょう。