具体的に筋収縮がどのような順序を辿って起きているのかについてみていきます。

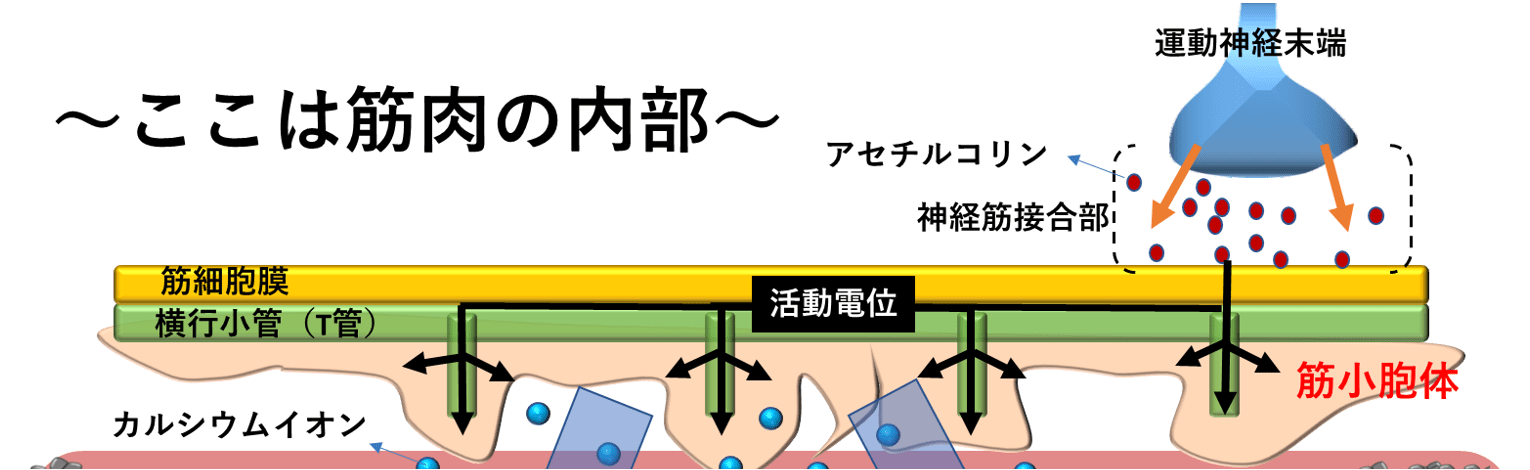

①活動電位を伝える

筋収縮は、中枢神経系から活動電位(インパルス)が神経筋接合部に伝わることが引き金になっておきます。すると、運動神経の末端部分からアセチルコリンが出てきて、筋細胞膜(形質膜)の受容体に結合します。

すると、さらに筋細胞膜(形質膜)内でも活動電位が生じ、その電気信号は横行小管(T管)という枝分かれした管に乗っていき、筋小胞体(SR)まで伝わっていきます。

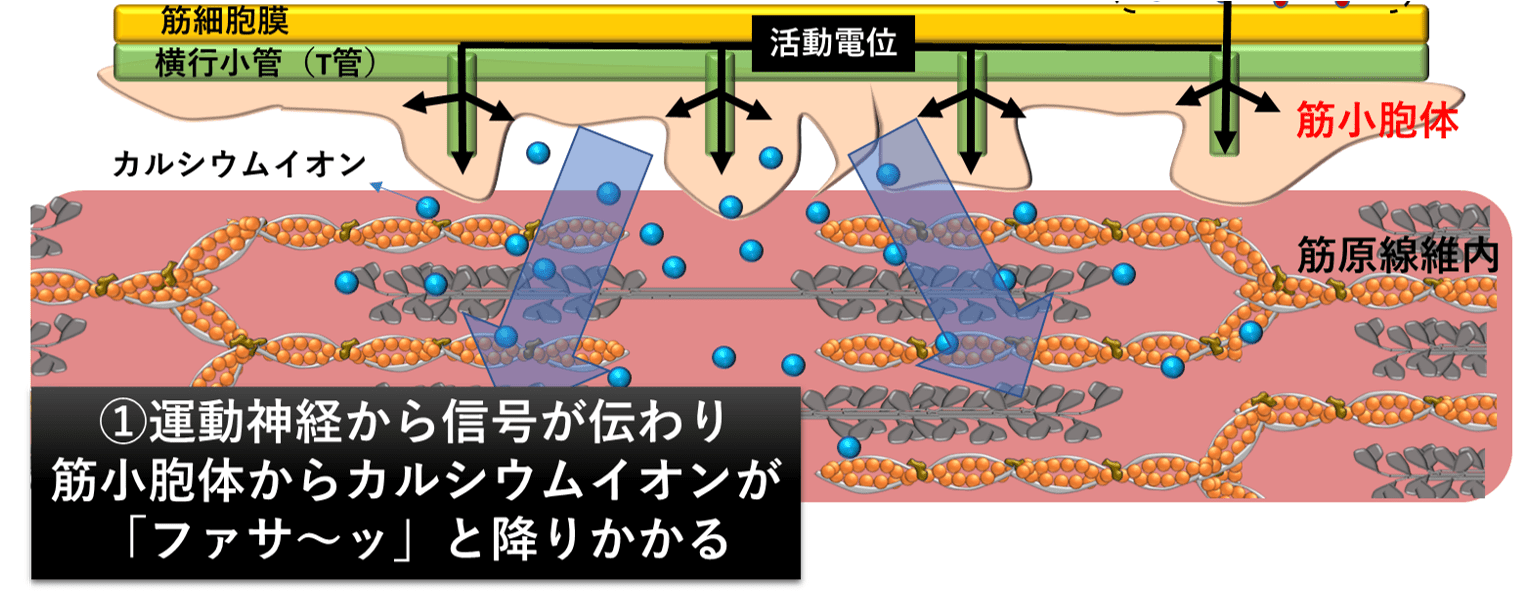

②筋小胞体(SR)からカルシウムイオンが降り注ぐ

活動電位が筋小胞体に伝わると、筋小胞体からカルシウムイオンが筋原線維内に放出されます。ふりかけみたいに「ファサ~っ」と降りかかります。

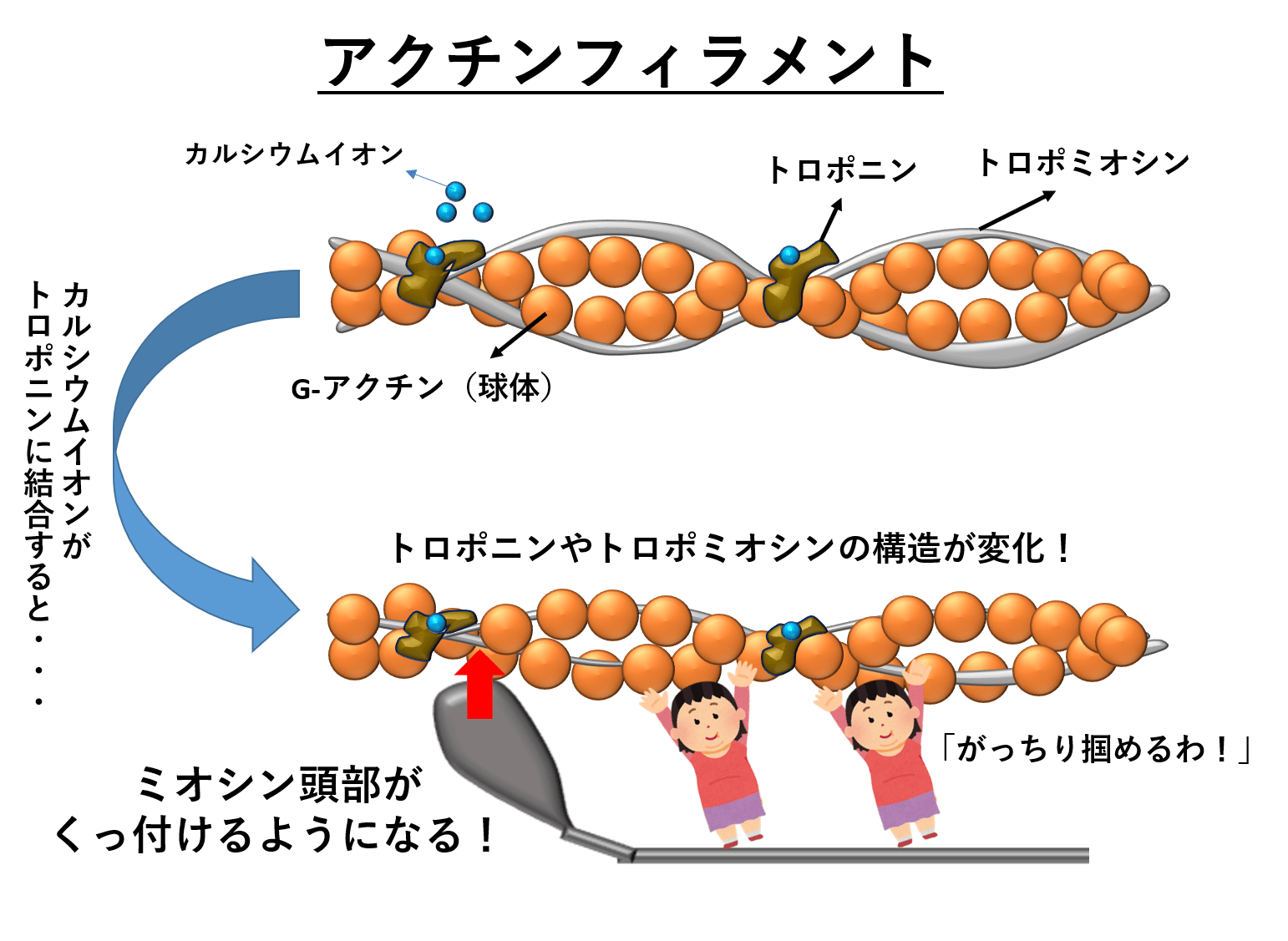

すると、アクチンを構成している「トロポニン」にカルシウムイオンがピタッとくっつきます。これが刺激になり、ハリガネみたいにらせん状になった「トロポミオシン」がキュッと細く引き締まることになります。

これによって、G-アクチンという球体部分と、ミオシンの先っぽの膨らんだ部分が結合できるようになるわけです。あのハリガネみたいな「トロポミオシン」や「トロポニン」は、勝手にミオシンとアクチンが結合しないように、普段は邪魔をしていたというわけですね。

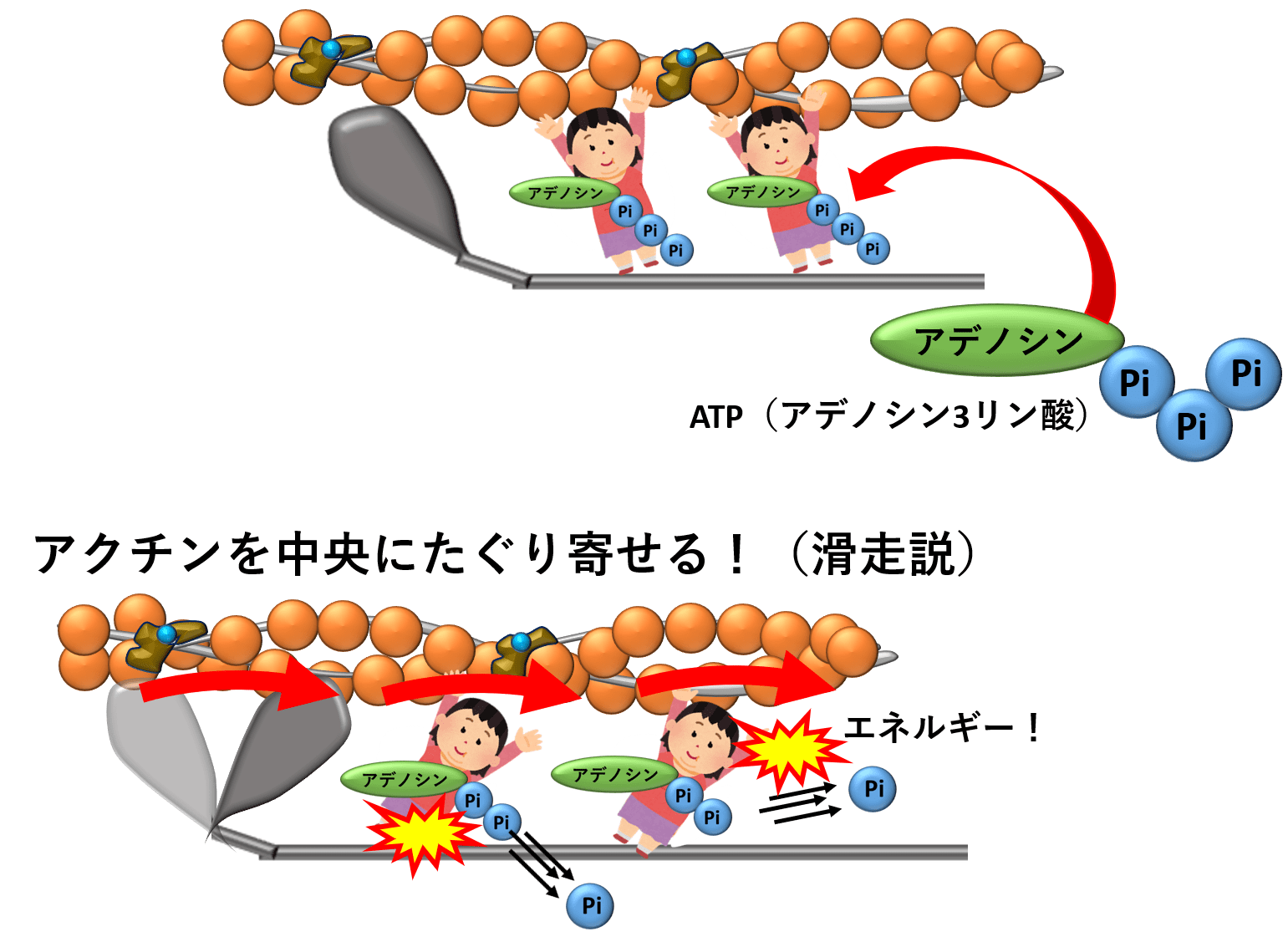

③ミオシン頭部がATPを使って、アクチンをたぐり寄せる

ミオシンの先っぽの膨らんだ部分(ミオシン頭部)に、ATP(アデノシン3リン酸)というエネルギー物質がくっ付きます。ミオシン頭部がこのATPをADP(アデノシン2リン酸)とPi(リン酸)に分解し、Pi(リン酸)を遊離させる(解き放つ!)時、エネルギーを生み出します。

すると、そのエネルギーによってミオシン頭部がアクチンとさらに強く結びつき、結果としてアクチンを中心に向かってたぐり寄せることになるのです。

このような筋収縮のメカニズムは、アクチンフィラメントがミオシンフィラメントに滑り込んでいるようにも見えるため筋収縮の「滑走説」と呼ばれています。

④筋小胞体がカルシウムイオンを回収し、筋肉が緩む

逆に、筋肉が緩む(弛緩する)ときには、筋小胞体がカルシウムイオンを回収しにかかります。この時、筋小胞体もATPを使ってカルシウムイオンを回収しています。そのため、筋肉に力を入れるときだけでなく、筋肉の力を抜くときもエネルギーを利用しているわけです。

トロポニンについていたカルシウムイオンはここで回収され、再びトロポミオシンやトロポニンが、ミオシン頭部との結合を邪魔するため、筋収縮が弱まる…という流れになっています。