サルコメアとは?

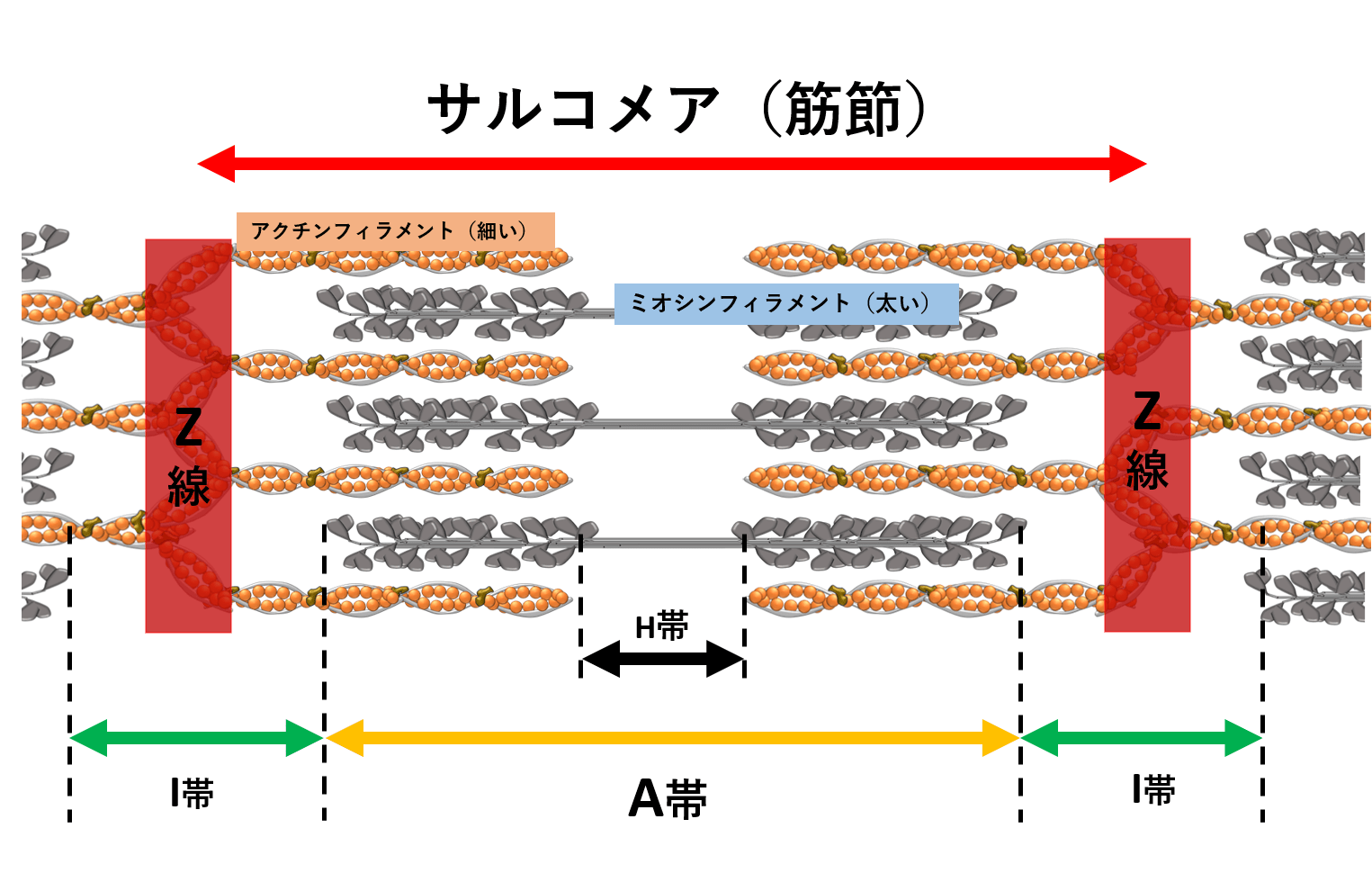

筋原線維の直径は1〜2μmほどで、1本の筋線維の中に、数百から数千本もの筋原線維が含まれています。この筋原線維を顕微鏡で覗いていくと、黒っぽい部分(A帯)と白っぽい部分(I帯)の2つに分かれて見えます。

これは、ミオシンフィラメント(太い方)とアクチンフィラメント(細い方)が規則正しく並んでいることによるもので、横紋筋が縞模様に見えるのはこの構造があるためです。

この規則正しい帯の並びの最小単位(図のZ線からZ線まで)を筋節(サルコメア)と言い、この「サルコメアの長さが変わる」=「筋肉が収縮」となるわけです。

筋肉が収縮するとき、アクチンフィラメントがミオシンフィラメントに滑り込むような現象が起こります。これを「滑走説」といい、筋収縮を説明する最も有力な説として知られています。

これは、ミオシンフィラメントの頭部がATPというエネルギーを利用して、アクチンフィラメントをたぐり寄せることによっておこる現象です。

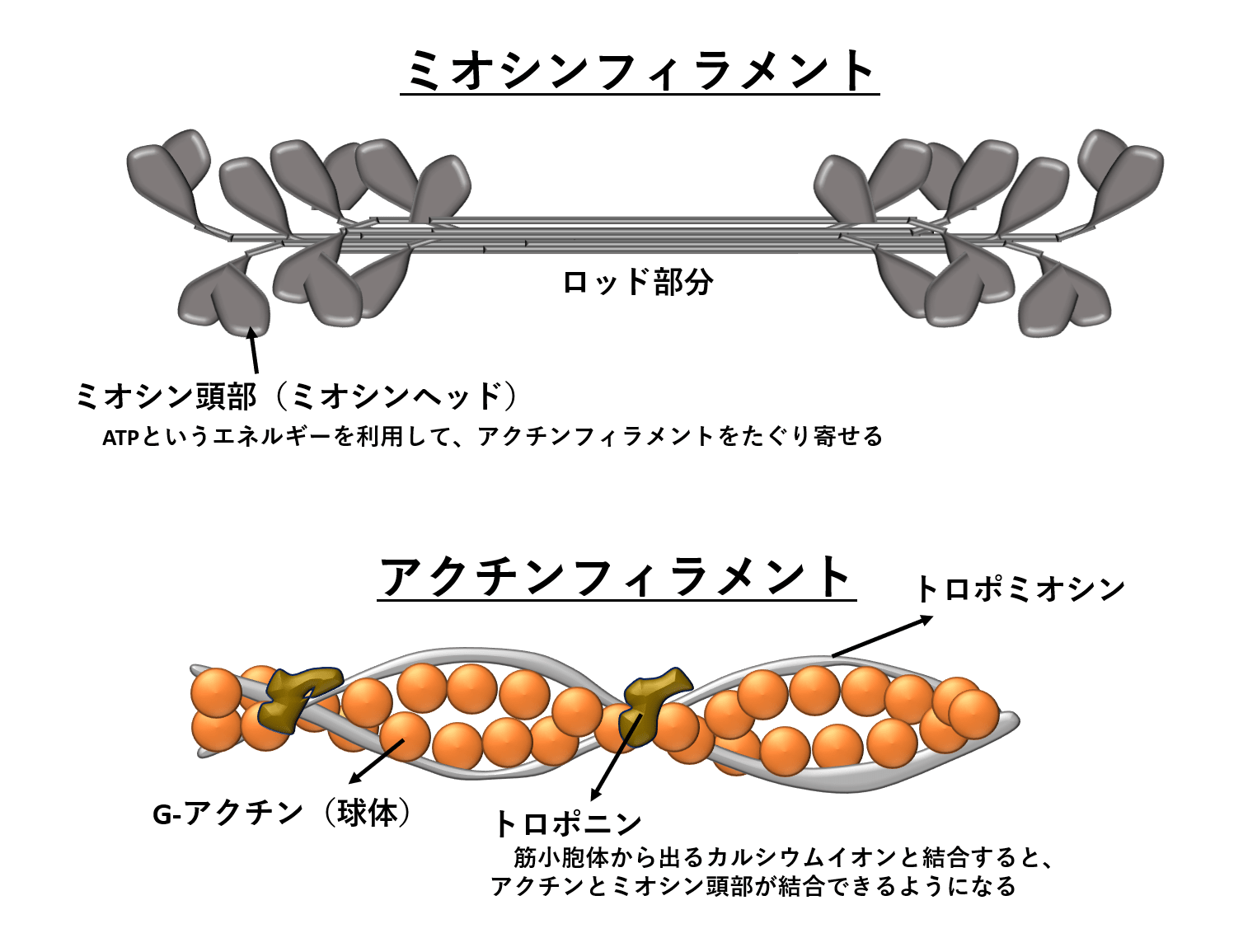

ミオシンフィラメント

ミオシンフィラメントは、多くのミオシン分子からできています。このミオシン分子は細長いロッド部分と、先っぽの膨らんだ部分(ミオシンヘッド:頭部)からできており、これらが絡み合ってできています。直径は約15nm(ナノメートル)です。

アクチンフィラメント

アクチンフィラメントは、球体のGアクチンが螺旋状に連なるようにしてできています。また、その溝部分にはトロポミオシンという線維が走り、所々にトロポニンがくっ付いています。