ランニングシューズを選ぶ基準は?

皆さんはシューズを選ぶ時、どのような基準で選んでいますか?

軽さやデザイン、履き心地、グリップ、横幅、通気性…など、判断材料はたくさんあります。

その判断材料の中の一つに「ソールの厚さ」というものがあります。これはシューズの底の部分、かかとの部分の厚さのことです。

よくトレーニングに用いられるシューズは、ソールが厚いものが選ばれます。ランニング初心者などでオススメされるのも、かかとの厚いシューズが多いのではないでしょうか?

また、短距離選手のトレーニング用のシューズも、かかとが厚いものがよく見受けられます。

一方、マラソンのエリート選手などに向けては、かかと部分の薄いシューズが多く売られているのを目にすることでしょう。(某社の某ヴェイパーフライというシューズの話はここでは置いておきます。)

ランニング初心者や、その他トレーニング用に勧められるシューズに厚底のものが多い理由としてよく挙げられるのが、「かかとのクッションがある方が、足の負担が少なく、怪我に繋がりにくい」というものです。

確かに、ソールが厚くてクッションが多い方が、一歩一歩の衝撃が和らいで、脚への負担は少なくなりそうです。

対してソールが薄いと、地面からの衝撃がダイレクトに伝わって、脚に悪そう…というイメージができます。

しかし、近年この「かかとの厚いシューズの方が脚に良い」という考え方は徐々に疑問視されてきています。

それは一体なぜなのでしょうか?

ここからは、ソールの厚さと脚への負担について、解説していきます。

かかとの厚いシューズは膝への衝撃を増やす?

ソールの厚いシューズは本当に脚への負担を減らすのでしょうか?

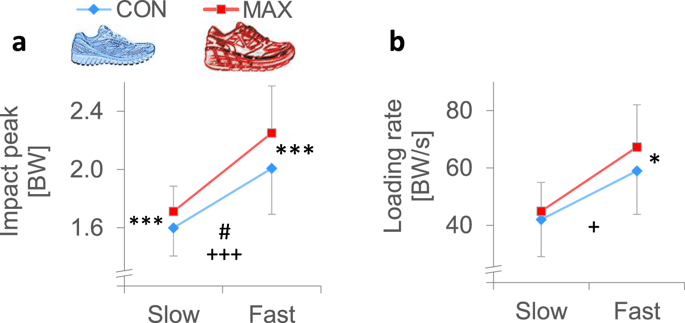

この疑問を解決するために、Kulmalaほか(2018)の研究では、ソールの厚いシューズと一般的なランニングシューズで走った時の、地面からの衝撃を比較しています。

その結果、なんとソールの厚いシューズの方が、地面からの衝撃が大きくなることがわかったのです。

※Kulmalaほか(2018)より引用:一般的なシューズとソールの分厚いシューズで、低速と高速走行時の接地衝撃を比較した。

Impact peakは衝撃の大きさ、Loading rateは衝撃の立ち上がり率を表す。

また、Hashizumeほか(2017)でも、レース用でソールの薄いシューズとトレーニング用でソールの厚いシューズでの走りを比較していますが、ソールの厚いシューズの方が膝への負担が大きくなったとされています。

これは一体なぜなのでしょうか?

その原因の一つに、接地の仕方の違いが挙げられます。

リアフットとフォアフット

かかと接地(リアフットの衝撃)

かかとから接地する走りを「リアフット接地:rear-foot strike」つま先側から接地することを「フォアフット接地:fore-foot strike」と呼びます。

陸上の短距離選手では、ほとんどがつま先から接地する「フォアフット接地」であるのに対し、長距離ランナーの8割ほどはかかとから接地する「リアフット接地」であると言われています。

このフォアフットとリアフットでの、地面からの衝撃の違いを表すのが、以下の図です。

※Liebermanほか(2010)より作成

図からわかる通り、フォアフットで走った時は、山が1つになっているのに対して、リアフットでは山が2つになっています。

この、リアフットで走った時の1つ目の山、これが地面に足がついた瞬間の衝撃増幅につながると考えられます。つまり、かかとからグッと踏み込むような接地の仕方をしてしまうことによって、その衝撃を特に膝で吸収することになり、負担をかけてしまうというわけです。

対して、フォアフットでは足裏の前部分で、身体に近いところで接地します。そうするとアキレス腱のバネを上手く使いやすくなるため、膝の負担を増やさずに、かつ効率よく走ることができると考えられています。

厚いソールのシューズはかかと接地(リアフット)になりやすい?

一般的に、ソールの厚いシューズはリアフット接地、ソールの薄いシューズはフォアフット接地を促すと言われています(Thompsonほか,2015)。

これは、かかとのクッションが厚いとそのクッションに頼った接地になりやすく、またはかかとが厚い分、かかとが地面に着くタイミングが早く来てしまうことが原因として挙げられます。逆に薄いソールのシューズ、または裸足ではそのような厚いクッションが無いために、フォアフットになりやすく、接地中の足首の働きが高まります。

以上のことが理由で、ソールの厚いシューズは逆に脚への衝撃、特に膝への負担を増やしてしまう可能性が指摘されているわけです。

かかとの薄いシューズは、ふくらはぎへの負担を増やす?

では、かかとが厚いシューズよりも、薄いシューズを履いた方が脚に優しいということなのでしょうか?

薄いシューズで膝への負担が減るのなら、薄いシューズを履いた方がいいに決まっています。薄いシューズの方が軽いですし。

しかし、話はそう簡単にはいきません。

なぜなら、膝に負担がかかるのは、かかとからグッと踏み込むように接地するからです。ソールが厚い方がかかと接地になりやすいのは事実かもしれません。ですが、ソールがそこそこ厚くても、そういう接地の仕方にならなければ問題は大きくはならないと考えられます。

また、足の前部分から接地をする、いわゆるフォアフット接地というのは、膝への負担を減らし、高いスピードで走るためには重要な技術ではあります。かかとの薄いシューズを履くことで、フォアフット接地を促すこともできると考えられます。

しかし、薄いシューズを履いてフォアフット接地をしながら走ると、当然足首を支えるためのふくらはぎやアキレス腱といった組織に負担をかけることは容易に想像できるでしょう。

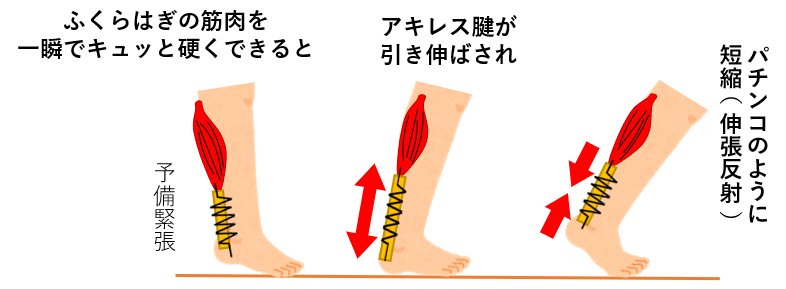

フォアフット接地でアキレス腱をバネのように使えるためには、ふくらはぎの筋肉を一瞬でキュッと硬くできることが必要です。アキレス腱よりも筋肉を硬くすることができるから、接地の瞬間にアキレス腱が引き伸ばされることになるのです(下図参照)。

もし、筋力が無くてふくらはぎを一瞬で硬くできなかったら、アキレス腱よりもふくらはぎの方が引き伸ばされてしまい、ふくらはぎに負担が大きくかかり、怪我に繋がってしまいます。

実際に、薄いシューズを使って走るとふくらはぎあたりの痛みが増しやすくなるといった報告もあります(Vercruyssenほか,2016)。

なので、フォアフットで走れるようになるためには、ふくらはぎの筋肉を一瞬でキュッと硬く出来るような筋力が必要になるのです。

この筋力に乏しいまま、薄いシューズを履いてフォアフットを意識して長時間走れば、ふくらはぎやアキレス腱まわりの怪我のリスクは増えてしまいます。

動きを変える時は、少しずつ、トレーニングをしていくことが必要です。

厚いソール、薄いソール、結局どっちがいいの?

速く走るためにはフォアフット接地のようにアキレス腱のバネを上手く使えた方がいいのは事実でしょう。

なので、このフォアフット接地を促すために、ソールの薄いシューズを選ぶのは有効だと考えられます。

しかし、先ほどの通り、フォアフット接地で長い時間走るとふくらはぎやアキレス腱といった組織に大きな負担をかけることになります。

特に、今までかかとから接地していたけど、フォアフットが良いと聞いてフォアフットに変えた!という人では、フォアフット接地が維持できるための筋力が無いため、逆に怪我に繋がってしまう恐れもあります。

体重が重い選手などは特に負担が増えるでしょう。

だからといって、厚いソールでかかとからグッと踏み込むような走り方に頼っていては、膝への負担がかなり大きくなってしまいます。

以上のことから具体的なシューズのソール選びの際には、

|

・膝に痛みがある、故障歴がある場合はソールがやや薄いシューズを選び、最初は遅くても良いので、足の前部分で体重を支えられるようなフォームを意識する。

・厚いソールの場合でも、かかとからグッと踏み込むような動作は避け、身体に近いところで接地するように意識してみる。

・ふくらはぎやアキレス腱が痛み、よく張るような場合は少し厚めのソールを履いて、アキレス腱に負担をかけ過ぎないようにしてみる。 |

などの視点を基に選ぶと良いかもしれません。個人の特徴に合うシューズ選びをしてみましょう。

デザイン、メーカー、フィット感、通気性など…総合的にみて自分が気に入ったものを選ぶのが1番ではありますが、ソールの厚さが走りや脚にどのように影響するかも、判断材料の一つにしてみてください。

まとめ

|

・かかとのソールが厚いシューズは、接地の衝撃を減らして脚に良いと言われる。

・しかし実際はソールが厚いとかかとから接地しやすくなり、膝への負担が大きくなる。

・速く走るためには、足裏の前部分(フォアフット)から接地し、アキレス腱のバネを使えることが大事だが、そのためにはふくらはぎを一瞬で硬くできる筋力が必要。

・薄いソールでフォアフット接地を促すことはできそうだが、ふくらはぎやアキレス腱周りの怪我には注意しなければならない。 |

参考文献

・Kulmala, J. P., Kosonen, J., Nurminen, J., & Avela, J. (2018). Running in highly cushioned shoes increases leg stiffness and amplifies impact loading. Scientific reports, 8(1), 17496.

・Hashizume,S., Murai,A., Hobara H, Kobayashi Y, Tada M, Mochimaru M (2017).Training Shoes do not Decrease the Negative Work of the Lower Extremity Joints. Int J Sports Med. 2017 Nov;38(12):921-927.

・Lieberman, D. E., Venkadesan, M., Werbel, W. A., Daoud, A. I., D’andrea, S., Davis, I. S., ... & Pitsiladis, Y. (2010). Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners. Nature, 463(7280), 531.

・Thompson, M. A., Lee, S. S., Seegmiller, J., & McGowan, C. P. (2015). Kinematic and kinetic comparison of barefoot and shod running in mid/forefoot and rearfoot strike runners. Gait & Posture, 41(4), 957-959.

・Vercruyssen, F., Tartaruga, M., Horvais, N., & Brisswalter, J. (2016). Effects of footwear and fatigue on running economy and biomechanics in trail runners. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(10), 1976-1984.