スプリンターに必要な筋力とトレーニング方法+考え方について、動画で紹介しています。

短距離を速く走るためには、脚を素早く動かす必要があります。

しかし、脚だけではなく、速く走るには当然上半身も素早く動かさなければなりません。

また、陸上の一流スプリンターの身体つきを見てみると、下半身の筋肉だけでなく、上半身もかなりの筋肉が付いています。

このように速く走るためには、下半身だけではなく、上半身の能力も非常に重要そうだ…ということが予想できるでしょう。

ここでは、陸上の短距離走に関して「上半身はどのような役割を担っていて、どのようなトレーニングが必要なのか」について、考えていきます。

上半身の機能①〜腕振り〜

腕振りの役割

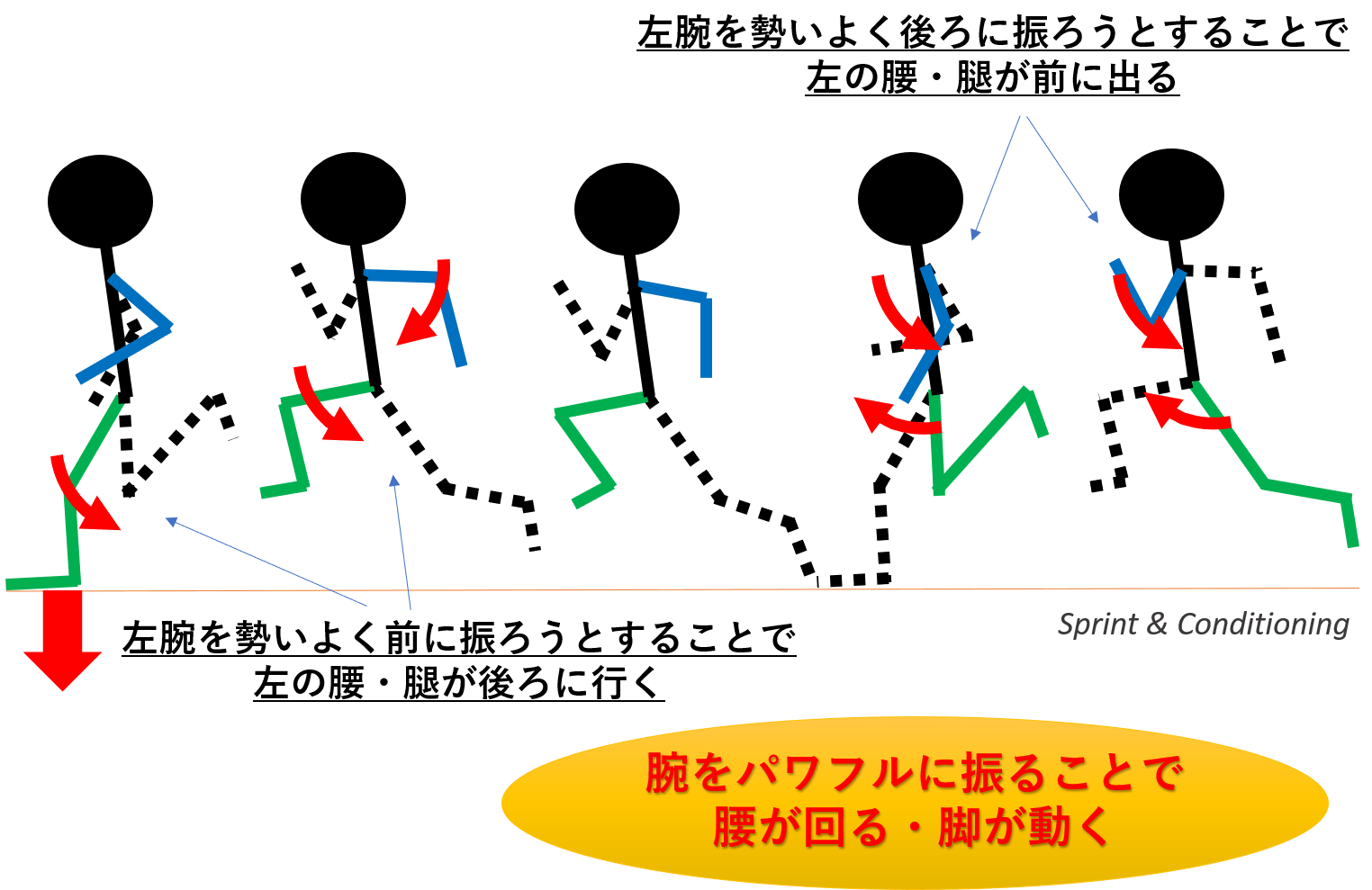

上半身の機能としてまず挙げられるのが「腕振り」です。腕を振らないと速く走ることができないのは、誰もが経験的に分かることでしょう。

実際に腕を振らずに走ろうとすると、特にストライドが伸びず、悪い意味で力感の無い走りになってしまいます。

これは、腕振りのパワーが、下半身を素早く力強く動かすために役立っているからです(深代ほか,2010)。

例えば腕を前から後ろに振る力は、その側の骨盤や脚を前に引き出すのに役立ちます。

また、腕を後ろから前に振る力は、特に地面下方向に力を伝えたり、接地中に上半身を前に進める(=速く走る)ために貢献しています。

このような上半身のパワーを大きくできることは、骨盤や脚などの下半身をよりパワフルに動かすための原動力とも言えることがわかるでしょう。

そのため、脚を素早く力強く動かすためには、それに先行して上半身をパワフルに切り返すような能力が必要になってくるのです。

トレーニングの視点

では、そのようにパワフルに上半身を切り返すためにはどのようなトレーニングが有効なのでしょうか?

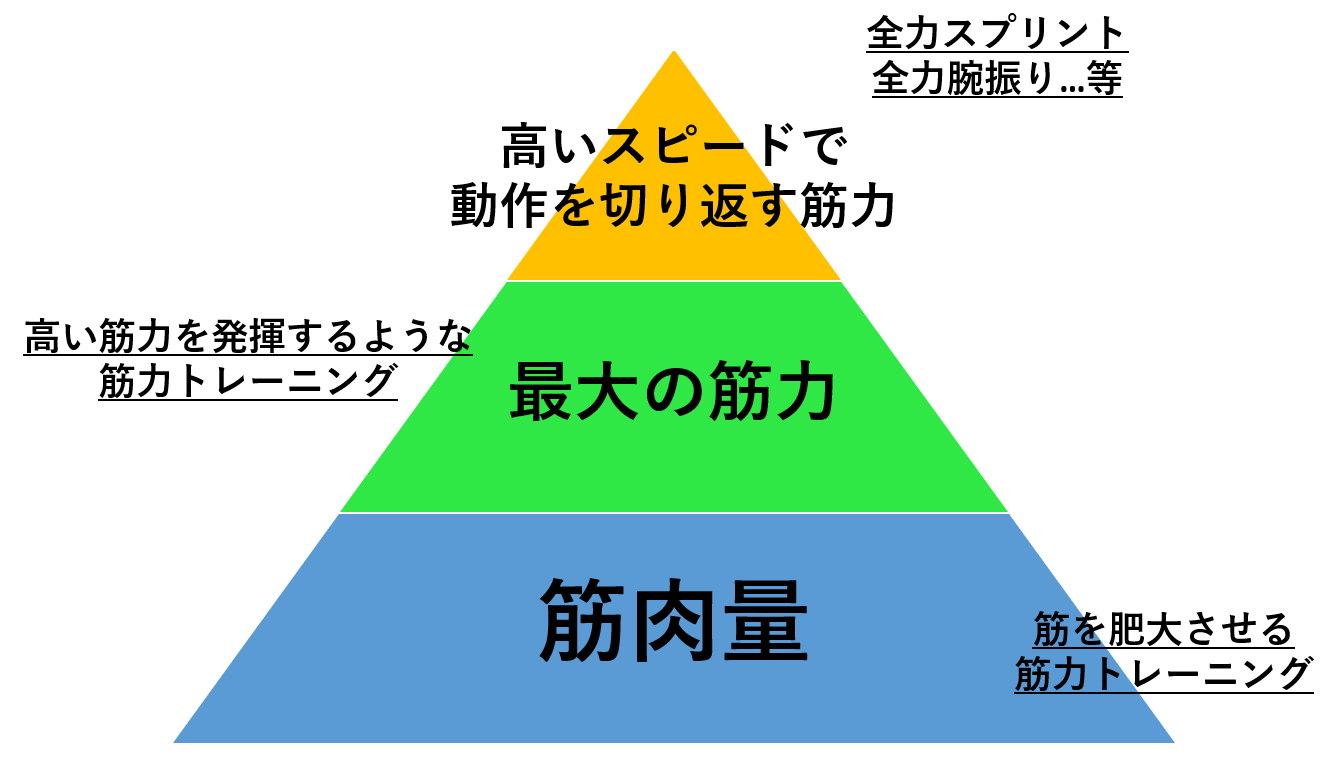

動作を素早く切り返すためには、動作に急ブレーキをかけるような、大きな力が必要です。後ろに素早く動かしていた腕を、一瞬で前への腕振りに変えるためには、瞬間的に強く力を入れなければならないことは簡単に想像できるのではないでしょうか?

上半身で急ブレーキをかける大きな力を発揮できるようになるために、まず必要なのは「全力で走ること」です。

当たり前のようですが、最も重要と言えるでしょう。なぜなら、急ブレーキをかけられるようにするためには、その急ブレーキそのものをやることが、その能力向上に効果があるからです。

しかし、それだけでは能力の頭打ちは早く来てしまいます。急ブレーキをかけるための能力を高めるためには、筋肉量という土台も大きくする必要があるからです。

細い筋肉のままでは、どんなに素早く腕を振るトレーニングを行っても、発揮できる力に限界があります。

そのため、ウエイトや自重を使った筋力トレーニングを行い、筋肉量を増やすことも大切になります。

ベンチプレス

ダンベルロウ

ラットプルダウン

アームカール

このようなトレーニングを実施して、筋肉量という土台を固めることは、力発揮のポテンシャルを高めるという意味で重視すべきでしょう。

足の速い選手の中には、上半身が意外に細い選手も見受けられるかもしれませんが、そのような選手でも、さらにパフォーマンスを高めるためには、筋肉量という土台を作り変える必要はあるでしょう。

その上で、きっちりと競技に直結するようなトレーニングを実施して、実際の動作で発揮できるパワーを高めていく手順を踏みましょう。

上半身の機能②〜腰の引けを抑える〜

腰を安定させる

上半身のもう一つの機能として、腰の引け、と言った動作を安定させることが挙げられます。

速く走るためには、股関節で大きな力を発揮する必要があります。特に、股関節を伸ばす動作、股関節を曲げる動作で発揮できるパワーが高いことは、足の速さと深く関係しています(渡邉ほか,2000;渡邉ほか,2003)。

そして、実はこの股関節のパワーを発揮するためには、上半身、特に骨盤周りを安定させる力も重要であることが分かっています。

上半身、主に体幹と言われる部分は、大きく分けて背骨と骨盤から成り立っています。

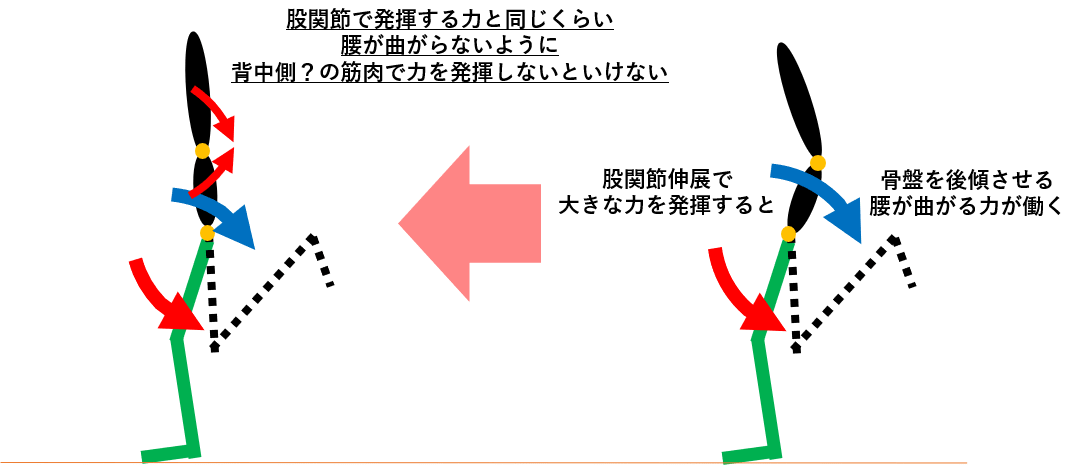

ここで、股関節を伸ばす(脚を後ろに動かす)力を発揮すると、その作用で骨盤を後傾させる力も働きます。(下図参照)。

なので、これを防ぐためには骨盤と背骨を繋いでいる部分、つまり腰回りの筋力を働かせる必要があるのです。

ではどういった力が必要なのでしょう?

股関節を伸展させる時には、骨盤は後傾する力が働きます。なのでこの後傾を防ぐ筋力が必要です。後傾しないようにするには腰を反らすような、いわゆる背筋力のような筋力が必要になります。

そして、このような股関節伸展に対して、骨盤周りを安定させる力がどれくらい必要かというと、それは股関節伸展で発揮する筋力と同じくらいの力が必要になるようです(Sadoほか,2016)。

つまり、股関節で大きな力を発揮しようと思ったら、それと同じくらい大きな力を腰部で発揮できないといけないわけです。

となると、腰回りを安定させる筋肉、筋力を軽視するわけにはいきません。

トレーニングの視点

基本的には股関節で大きな力を発揮していれば、それと同時に腰回りも大きな力を発揮せざるを得なくなります。

なので、スプリントトレーニングや高重量でのスクワットなど、ベーシックな筋力トレーニングを行っていれば、腰を安定させる筋肉は自然と鍛えられる筈です。

しかし、場合によってはスプリント中の接地時に腰がなんだか安定しない…という選手もいるかもしれません。そのような選手には以下のようなトレーニングが提案できます。

グッドモーニング・デッドリフト

股関節を伸展させながら、体幹部(腰椎ー骨盤)のポジションをしっかりとキープします。このような運動で、股関節をダイナミックに動かしながらも、腰回りを安定させるための力発揮のタイミングを覚えさせるとともに、関連する筋にトレーニング刺激を与えます。

参考動画(グッドモーニング)

参考動画(デッドリフト)

上半身の機能③〜骨盤の落ち込みを支える〜

側屈筋の重要性

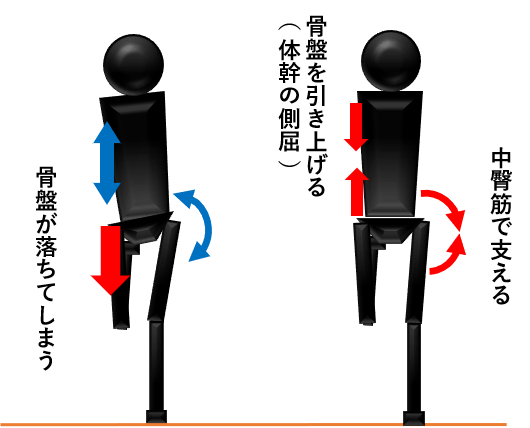

上半身のさらなる役割として「片側への骨盤の落ち込みを支える」ことが挙げられます。

人は走っている時、片脚で自分の体重を支えることになります。

しかも、落ちてくる自分の体重を一瞬で支えなければいけないため、その時の衝撃は体重の何倍も大きくなるのです。

その時に、骨盤周りの筋肉、特に中臀筋や上半身の側屈に関わる筋肉がタイミングよく力を発揮できないと、下の図のように骨盤が傾いてしまいます。

こうなってしまうと、一歩一歩踏み出すたびに身体全体がグニャっと潰れてしまうので、地面に力が伝わらず、速く走ることができなくなってしまいます。

この対処としてよく目を向けられるのが、中臀筋というお尻の横あたりに付いている筋肉です。この筋肉が十分に機能しないと、骨盤が安定しなくなってしまいます。

一方で、あまり注目されませんが、実は反対側の身体の側面の筋肉も重要だと言われています(佐渡ほか,2016)。

骨盤が落ちる側の体幹を「側屈」させる筋肉で、骨盤を引き上げることで、骨盤を安定させるというわけです。

このように、骨盤の落ち込みを安定させるためには、中臀筋などの下半身の筋肉だけでなく、体幹の側屈に関わる上半身の機能も重要だということがわかります。

トレーニングの視点

接地側と反対の骨盤を引き上げるような意識を持って、片足ジャンプ、片足ホッピングなどを行なったりしてみましょう。

要は骨盤が下がって、接地時間が間延びしてしまう動作を生まないことが大切です。

その他、ステップアップと呼ばれるような片足エクササイズを、反対の骨盤を引き上げる意識で行うことも有効です。

参考動画(ステップアップ)

また、身体の側面の安定性を高めるためのエクササイズとして、サイドプランクが挙げられます。大きな負荷はかけられませんが、腰回りをキュッと固めるスキルを習得する目的で行うのであれば、大変使えるエクササイズだと言えます。長時間耐えられれば良い系のシロモノではないことに注意しましょう。

参考動画(サイドプランク)

まとめ

|

走りにおける上半身の機能として

・腕振り

・腰の反り、引けの安定

・骨盤の横への傾きを抑える

が挙げられる。

これら全て、地面に短時間で力を伝えて速く走るために重要な役割である。

それぞれの機能を理解して、目的に応じたトレーニングをしていく必要がある。 |

参考文献

・深代千之, 川本竜史, 石毛勇介, & 若山章信. (2010). スポーツ動作の科学 バイオメカニクスで読み解く.

・渡邉信晃, 榎本好孝, 大山, 圭悟, 狩野豊, 安井年文, ... & 勝田茂. (2000). スプリンターの股関節筋力とスプリント走パフォーマンスとの関係. 体育学研究, 45(4), 520-529.

・渡邉信晃, 榎本靖士, 大山卞圭悟, 宮下憲, 尾懸貢, & 勝田茂. (2003). スプリント走時の疾走動作および関節トルクと等速性最大筋力との関係. 体育学研究, 48(4), 405-419.

・Sado, N., Yoshioka, S. H., & Fukashiro, S. (2016). Mechanism of the maintenance of sagittal trunk posture in maximal sprint running. Jpn J Biomech Sports Exerc, 20(20), 56-64.

・佐渡夏紀, 吉岡伸輔, & 深代千之. 全力疾走における骨盤挙上・下制に関する動力学的研究.東京体育学研究,8:13-19.