ここでは、400mHの記録向上に欠かせない、実践に近いハードルを伴った走トレーニングについて紹介しています。

関連記事

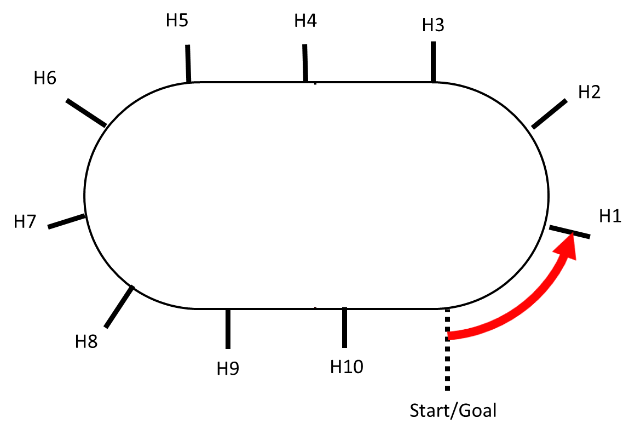

アプローチラン

スタートから1台目まで(アプローチ区間)の練習です。アプローチ区間は、レース中の最高スピードを決定づける重要な加速区間なので、しっかりとスピードを高めてハードルを越えていけるように加速を行いましょう。

高い速度でのハードリングに十分に慣れておかなければ、レース前半でスピードに乗った走りができません。また、歩幅調整や風への対応等、他のことに気を配る余裕がなくなってしまいます。

スターティングブロックから実施するのが好ましいですが、スタンディングスタートから実施するのもアリです。その場合、スターティングブロックからスタートした時よりも、ハードル手前で歩数が詰まりやすくなるので要注意。

アプローチ区間に関する詳しいトレーニングの視点はこちらへ

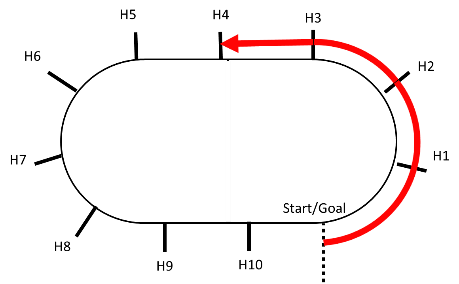

150H

スタートから4台目までのトレーニングです。400mHでは第2ハードル付近で最大スピードに達するため、より高い速度でのハードリング技術、ストライド調整技術が求められます。

レースを意識したペースで走るのももちろん良いですが、レースペースよりも速く走り、ハードルを伴ったスピードトレーニングとして活用するのも有効でしょう。

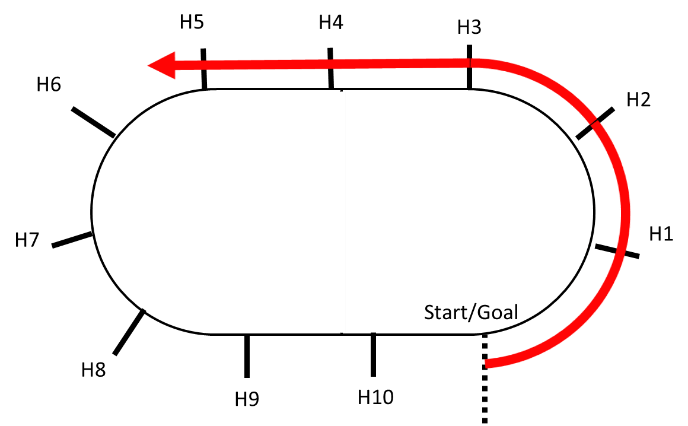

200H

レース前半の200mまでを走るトレーニングです。先述の150mHのようにスピードを意識して走るのも良いでしょう。しかし、特に初心者では、200mまでハードル間を一定の歩数で走るのが望ましいため、一定の歩数を保って、とにかく楽に200mまでを走る練習として捉えるのも有効です。男子の初心者では17歩~15歩で、女子では19歩~17歩で走れるように練習してみましょう。

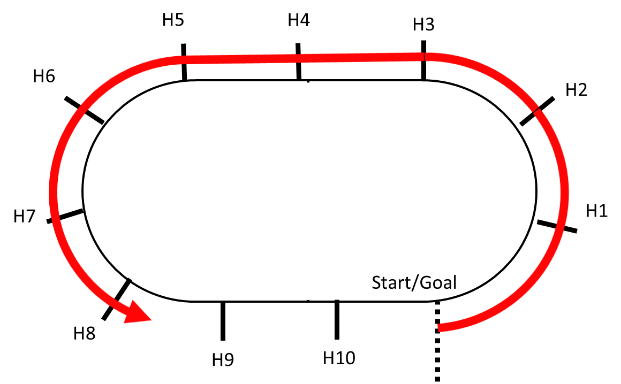

300H

スタートから8台目までのハードルを越え+10mの距離が300mです。これは、トレーニングの指標として良く用いられる距離です。200mを過ぎ、コーナーに差し掛かる付近で歩数の切り替えが生じることが多いため、その歩数の切り替え練習にもなります。これも、レースを想定したペース配分で走るか、スピードを意識して300mでエネルギーを出し切るように走るかは目的次第になります。

400mH

実際のレースを想定したトライアルを行います。歩数計画をきちんと立て、イメージトレーニングをしてから実施しましょう。しかし、本番のレースでは予期しない突風が吹いたり、自分の体調が優れなかったり、ハプニングはつきものです。とっさに逆足でハードリングができるようにトレーニングをしておきましょう。そのために、ランダムにハードルを並べて、あえて歩数計画をしないままトレーニングをする方法もあります。

ハードル分割走

ハードルを伴った、スピード持久トレーニングです。最初の距離をレースペースで走り、30秒から1分程度の休息を挟んで、後半の距離を走ります。やや速いスピードを保ったまま、レースに近い距離を走ることができます。

トレーニング例

|

・(150H+250H)×3セット 30秒つなぎ・セット間20分

・(200mH+200mH)×3セット 30秒つなぎ・セット間20分

|

ハードルインターバル走

200mHや300mHを数分ほど休息を挟みながら繰り返していく、持久系のトレーニングです。セット終盤まで動きが変わらないように、安定したハードリング動作を保てるように意識します。

例

|

・200mH×7 5分休息

・300mH×5 7分休息

|

動画は、300mH×4本を実施する、元日本記録保持者の山崎一彦氏です。終盤まで安定したハードリングを見せています。

ハードルをつけたスプリントトレーニングの重要性

ハードル走は、ハードリングやストライド調整など、通常のスプリントとは異なる動作が必要です。当たり前ですが、ハードルの無い400m走の練習ばかりでは、400mHに必要な技術は向上していきません。かなり特殊な技術が求められるが故に、35mというインターバルに置かれたハードルを、正確にストライドを刻み、越えていくという経験を多く積んでいく必要があります。

また、ハードルを伴った走トレーニングは、自身の走能力を向上させるトレーニングにもつながるため、一石二鳥のトレーニングとも言えます。ハードルから逃げずに、きちんとハードル走の練習を積んでいきましょう。

タッチダウンタイムを取ろう

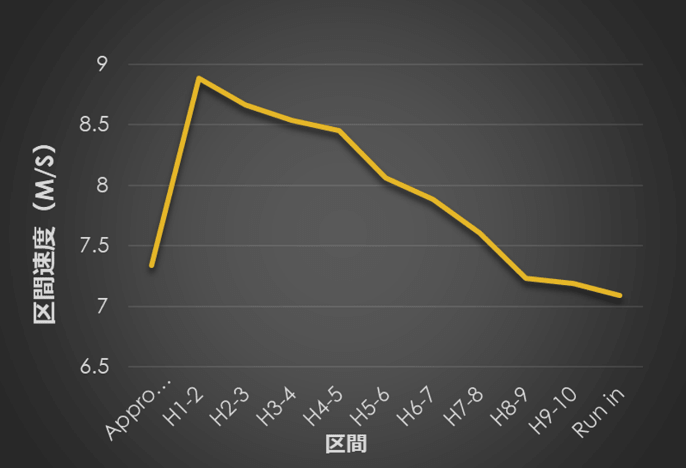

ハードル走は、ハードルクリア後の着地の瞬間を基にした「タッチダウンタイム」を用いることで、簡単に選手の速度、レースパターンを知ることができます。

このタッチダウンタイムを基に、各区間の目標タイムを設定してトレーニングを行うことで、目標タイムと比較してどのくらいのレベルにあるのかを具体的に知ることができます。

加えて、レース中の速度推移を視覚的に示すことで、選手がどの地点で減速しているかが一目でわかるようになります。

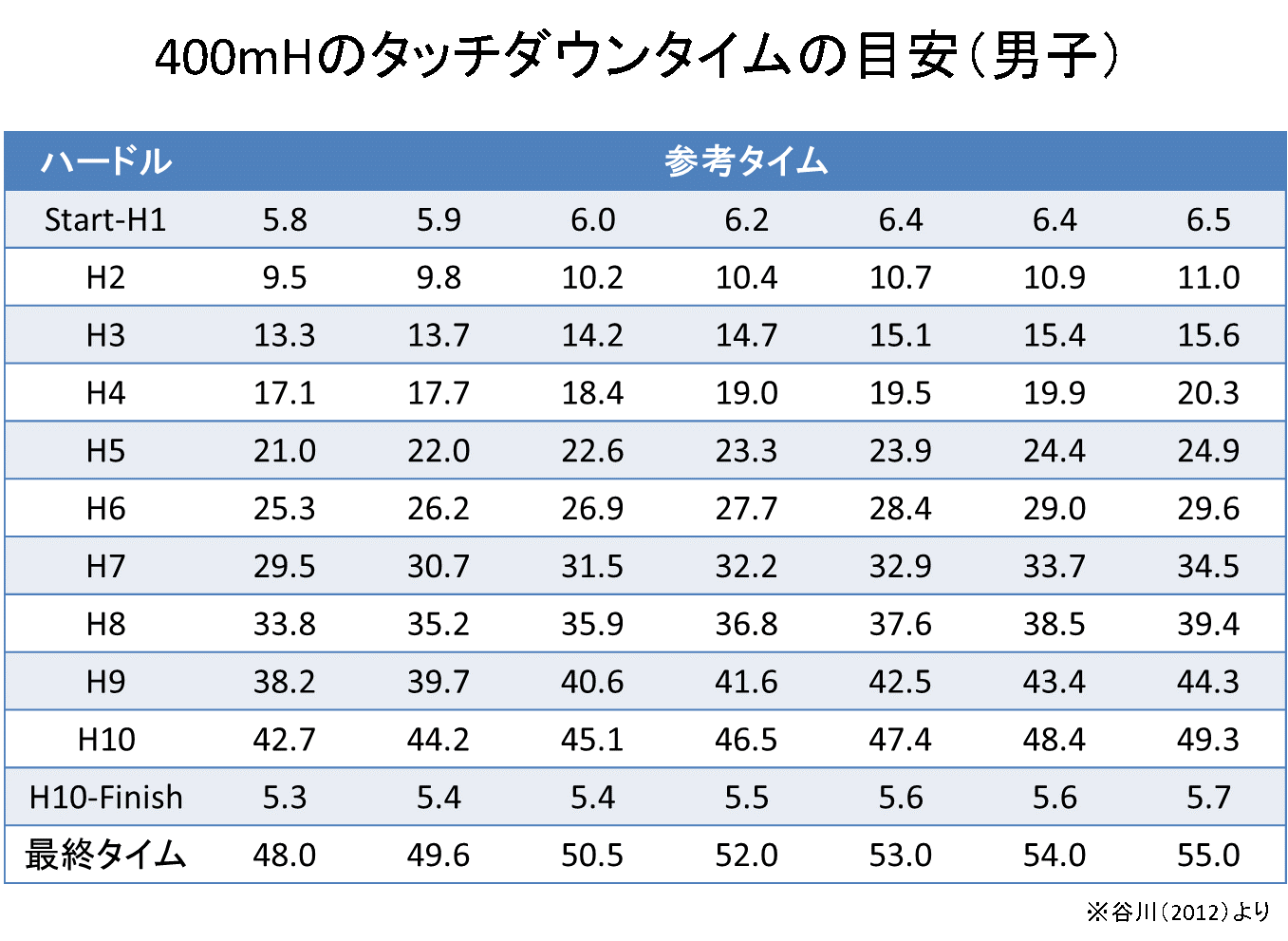

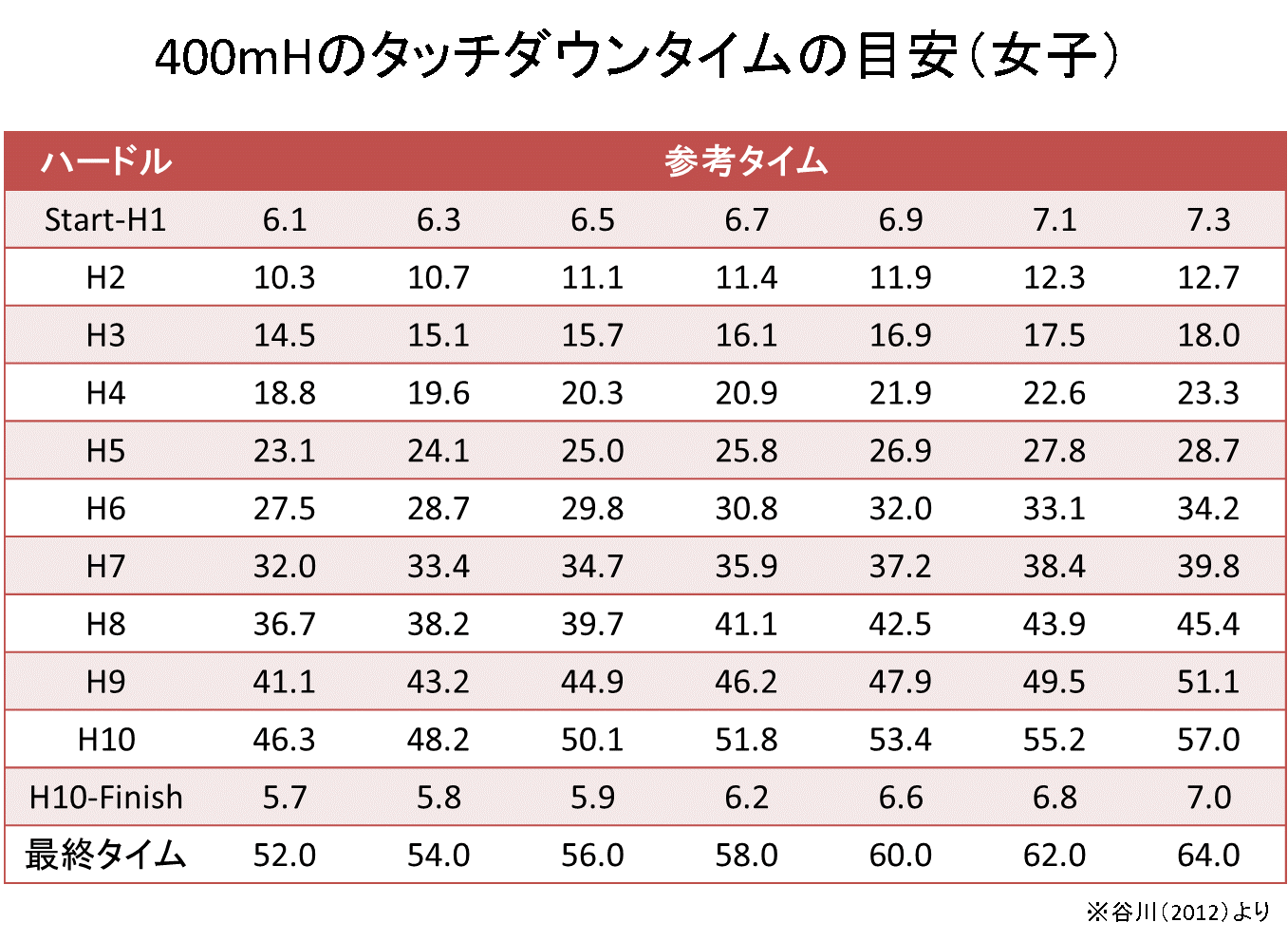

以下、男女別のタッチダウンタイムの目安です。※谷川(2012)より作成。

このように、選手やコーチ自身の感覚だけでなく、客観的なタイムを基にすることで、より質の高いトレーニングを実施することができます。ぜひ活用してみてください。