400mハードル走とは

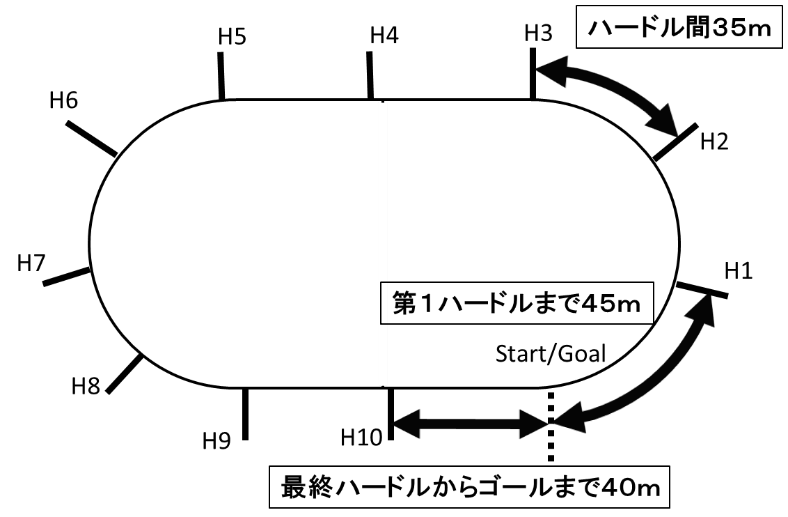

400mハードル走(400mH)とは、10台のハードルを越えながら400mを走る競技です。スタートから第1ハードルまで45m、各ハードル間は35m、最終ハードルからゴールまでは40mあります。ハードルの高さは男子で91.4cm、女子で76.2cmです。

この種目は、曲走路でハードリングする技術や、踏み切り位置を上手く合わせるストライド調整能力、さらにはハードル間の使用歩数の切り替えや、逆足でのハードリングなど、直線ハードル種目の100mハードル、110mハードルとは異なる多様な技術が必要です。

このような技術を高めていくためには、ハードルを越えるための筋力や柔軟性も必要です。もちろん400mを速く走るためのスピードや持久力、持っている能力を最大限に引き出すためのペース配分(レースパターン)、歩数配分(ストライドパターン)も重要です。

参考動画

中の人のレース動画です。モチベーションUPにどうぞ

このように、様々な能力が求められる種目。それが400mHの特徴だと言えるでしょう。

では、このような能力を高めていくためにはどのような視点が必要なのでしょうか?

以下、400mHに必要な能力を高めていくのに重要なポイントを紹介していきます。

減速の少ないストライド調整能力

400mHではスタートから45mを加速しながら走り、第1ハードルに上手く踏み切りを合わせてハードリングを行う必要があります。各ハードル間も35mと長く、ハードル踏み切りまでに減速を抑えながらストライドを調整(歩幅調整)していかなければなりません。

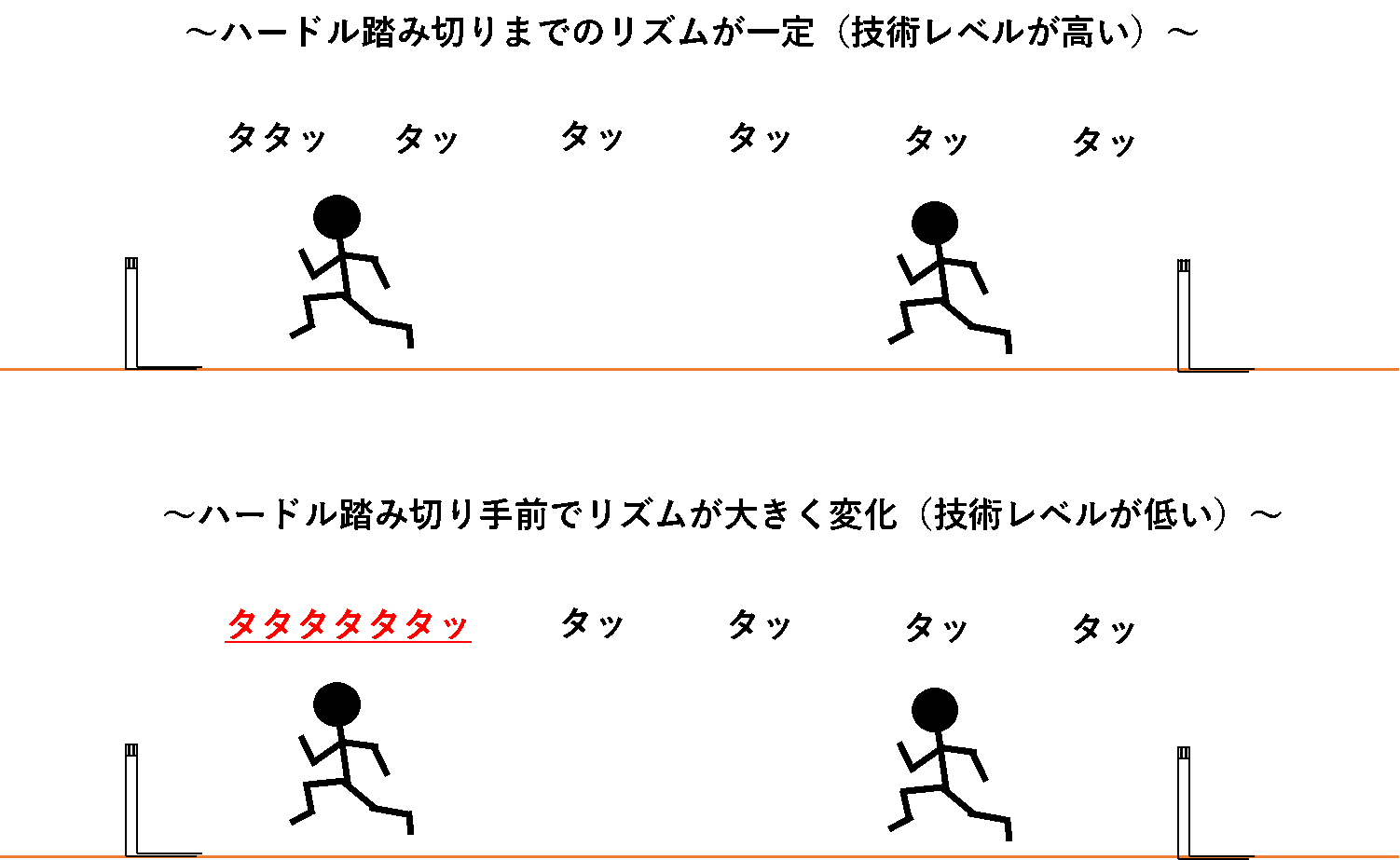

高校生などの初心者では、ハードル手前でチョコチョコとストライドが小さくなってしまったり、必要以上にストライドが大きくなって減速してしまったりする選手が多いです。

特に、歩数の切り替えが起こるレース中盤(ハードル5台目から8台目)や、疲労してスピードが大きく低下してくるレース終盤(ハードル9、10台目)では、このようなケースが多くなってきます。以下の動画のように、世界のトップレベルの選手でさえ、ハードル手前でのストライド調整に失敗し、減速をしてしまうこともあるのです。

参考動画 (1レーンの選手は最終ハードル手前で大きく減速してしまっている)

このようなことを防ぐためには

|

・実際のインターバルでのハードル練習を怠らないこと

・歩数配分をきちんと計画して、300mHや400mHのトライアルで実践を繰り返すこと

・レース当日の風の向きや強さを考慮して、歩数配分を調整すること |

これらが重要です。

特に歩数に余裕がなく、ストライドを広げて走ろうとして、結局踏み切りに届かず大きく減速してしまう選手は、無理をせずにピッチを高めてインターバルを刻めるように、余裕のある歩数戦略を計画する方が無難でしょう。

できるだけ、ハードル間のリズムを一定に保つことができるように何度も練習も重ねることが必要です。

関連記事

いくら400mの走力がタイムにつながるからと言って、肝心のハードル練習が不足してしまっては、走力を400mHのパフォーマンスにつなげることはできません。

また、400mHの練習として200mHや300mHを行えば、ハードルの技術を高めるだけでなく、400mの走力を高める練習にもなる、一石二鳥の練習です。ハードル走の実践的な練習から逃げずに、自身の技術とともに体力を高めていく戦略は重要だと言えるでしょう。

減速の少ないハードリング

いくら減速の少ないストライド調整ができたからと言って、ハードリングの踏み切りや着地でブレーキがかかってしまっては、大きく減速をしてしまいます。そのため、できる限りスピードを落とさないようにハードルをクリアしていかなければなりません。

そのために特に重要なポイントが以下の通りです。

|

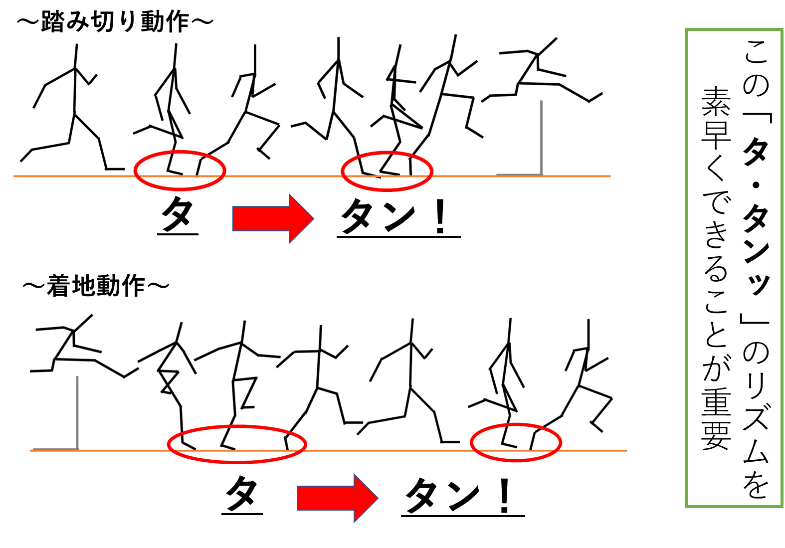

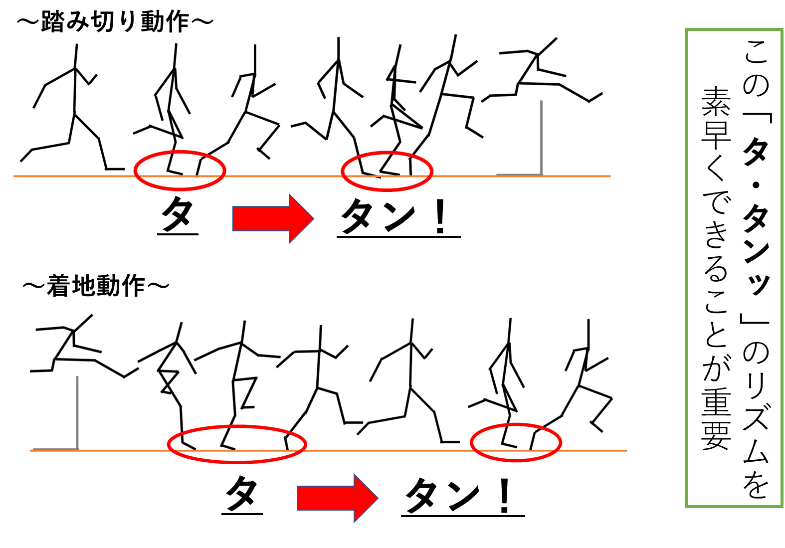

・踏み切り、着地時間が長くならないこと

・「踏み切り一歩前から踏み切り」&「着地から一歩目」のリズムを素早くすること

・適度に身体を前に傾けること |

ハードル踏み切り時の一歩が大きくなってしまうと、踏み切り時間は長くなりスピードが大きく落ちてしまいます。着地後の一歩も同様に、大きくなりすぎるとハードリング後の再加速がスムーズに行えません。利き足ではない、逆足でのハードリングでも同様です。

そのため、踏み切りも着地も「タンッッターンッ!」ではなく、「タタンッ!」と素早く刻めることが理想です。また、ハードリング時は体をやや前に傾けて、上に飛び上がらないように低空飛行をする感覚を持たなければなりません。身長が低い選手はさらに深く前傾動作を行う必要があるでしょう。

ハードルドリルについて、詳しく解説しています。よろしければチャンネル登録お願いします!

関連記事

スムーズな歩数の切り替えとストライドパターン

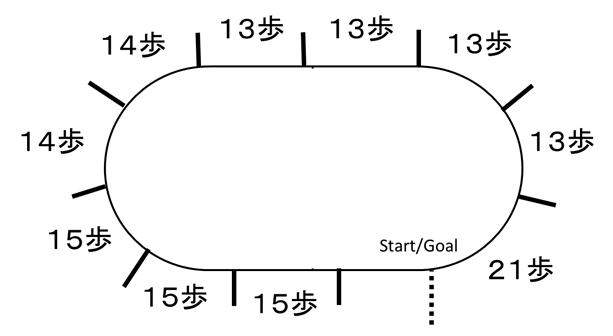

400mHにおいて、外せない技術が歩数の切り替えです。レース中盤から後半では疲労によって一定のストライドを保つのが難しくなるため、途中でハードル間の歩数を切り替える必要があります。したがって、どこで歩数を切り替えるか、歩数を何歩増やして切り替えるのかを計画しておく、または臨機応変に切り替える能力が必要です。以下の図は、400mHレースの実際のストライドパターンの例です。

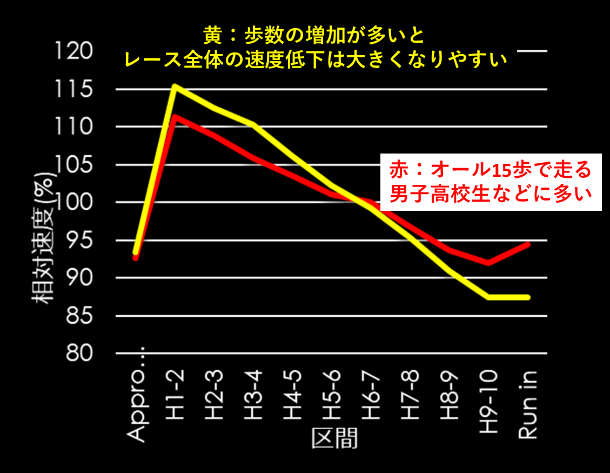

このストライドパターンは、レース中の速度変化のパターン(レースパターン)に大きく影響します。歩数を切り替えずに最後まで一定の歩数で走る選手は、後半の速度低下が小さいイーブンペース型が多く、レース全体で歩数を1歩増やす選手、2歩増やす選手…というように、増える歩数が多いほど、レース全体の速度低下は大きくなる傾向があります。

関連記事

特に、レース全体で歩数を切り替えずに走る選手は高校生男子のトップレベルの選手に多く、レースパターンは極端にイーブンペース型になっています。さらに高いレベルに到達するためにはレース前半の歩数を減らし、歩数の切り替えを含むストライドパターンに変更するなどして、前半の速度改善が必要です。しかし、歩数の切り替えをせずに高いパフォーマンスを発揮している選手がいるのも事実です。以下の動画はインターバルをオール15歩で走る選手(バーショーン・ジャクソン選手:PB47.30)、オール13歩で走る選手(ライ・ベンジャミン選手:PB47.02)の実際のレースです。

参考動画 (歩数の切り替えをせず、高いパフォーマンスを発揮している選手)

対して、1歩を切り替える場合やインターバルを偶数歩で走る場合は、必然的に逆足でのハードリングを伴うので、逆足でのハードリング練習が必要です。

一度に歩数を2歩増やす場合は、大幅にピッチを高めなければ速度維持が困難になります。そのため、歩数を切り替える場合の増加歩数は1歩にするのが望ましいと言えるでしょう。ただ、逆足でのハードリングが極端に苦手で大幅な減速を招く恐れがある場合は、思い切りピッチを高めて、歩数を一気に2歩増やす戦略もアリでしょう。

このように、自身の走能力を最大限に引き出すためのストライドパターンを考えて、それを達成するためのトレーニングを重ねていく必要があります。

400mHに必要なメンタル

400mHでは、求められる技術要素が非常に多く、心理状態がパフォーマンスに大きく影響する種目であると言えます。

例えば、極度に緊張した状態で前半のペースを上げすぎ、いつもはピッタリ合うはずの後半のインターバル歩数が合わなくなってしまったり、内側レーンの選手が予想以上に早いタイミングで追い付いてきたりすると、冷静に自分のハードリングを行うことができず、結果的に失敗をしてしまう恐れもあります。

こうならないためにも、周りの状況に左右されずに自分のレーン、ハードリングに集中して、いつも通りの技術を、いつでもどこでも発揮できるようになるまでトレーニングをして、動きを自動化できるよう技術の精度を高めておかなければなりません。

そのためにも、最重要レースまでに、より多くの実践経験を積んでどんな状況にも左右されない強靭なメンタルとともに技術や体力を磨いていく意識が必要です。

400mHで活躍するために

400mHは高校から実施される種目で、専門化が比較的遅い種目だと言われています。また、400mH特有の技術だけでなく、根本的なスピード持久力、器用さなどを兼ね備えておかなければ、高いパフォーマンスは発揮できません。

実際に活躍している選手の例

・2017世界選手権優勝(ワーホルム選手)・・・元十種競技選手

・2016年五輪代表(松下祐樹選手)・・・元十種競技選手

・2012年五輪代表(舘野選手、中村選手)・・・元混成選手、現役十種競技選手

・日本記録保持者(為末大選手)・・・元200m中学記録、元400m高校記録保持者

2017世界選手権優勝の元十種競技選手のワーホルム選手

このように、混成種目や他の種目で培われたスピードや持久力、調整力などの基礎的な体力、技術が400mHのパフォーマンス向上の伸びしろに大きくかかわることがあります。

したがって、特にジュニアの選手などでは、400mH特有の技術練習だけを行うのではなくて、総合的に体力を高め、400mHで記録を伸ばすためのポテンシャルを高めることも大切なことです。

また、逆に考えると、他の種目に伸び悩んでいる場合、400mHに転向(トランスファー)するという選択肢を持っておくと、その後の競技人生が激変するかもしれないということにもなります。

短いスパンで競技力を高めようとするだけでなく、長い目で見て最終的に頂点に上り詰めるためのトレーニング戦略の視点は持っておいた方が良いと言えるでしょう。

関連記事