ハムストリングの肉離れは、主に陸上競技の短距離選手、跳躍選手、その他高いスピードで走ることが求められるサッカーやラグビーなどの球技種目の選手において発生しやすい、そして再発もしやすいと言われる非常に厄介な怪我の一つです。

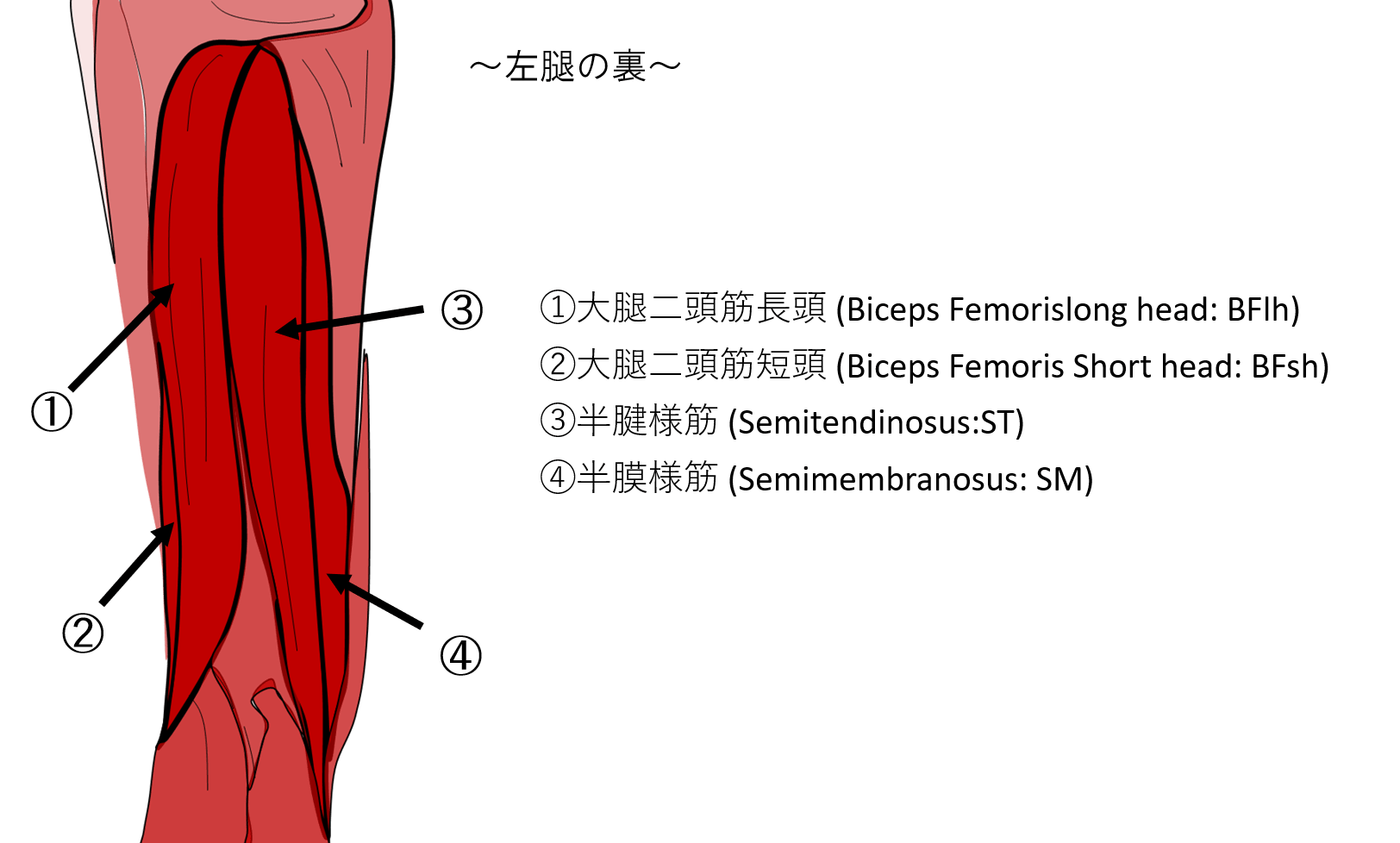

ハムストリングとは、腿の裏にある筋肉の総称のことで、以下の4つの筋肉から成り立っています。よく肉離れを起こすとされるのが、腿裏の外側にある大腿二頭筋長頭という筋肉です。

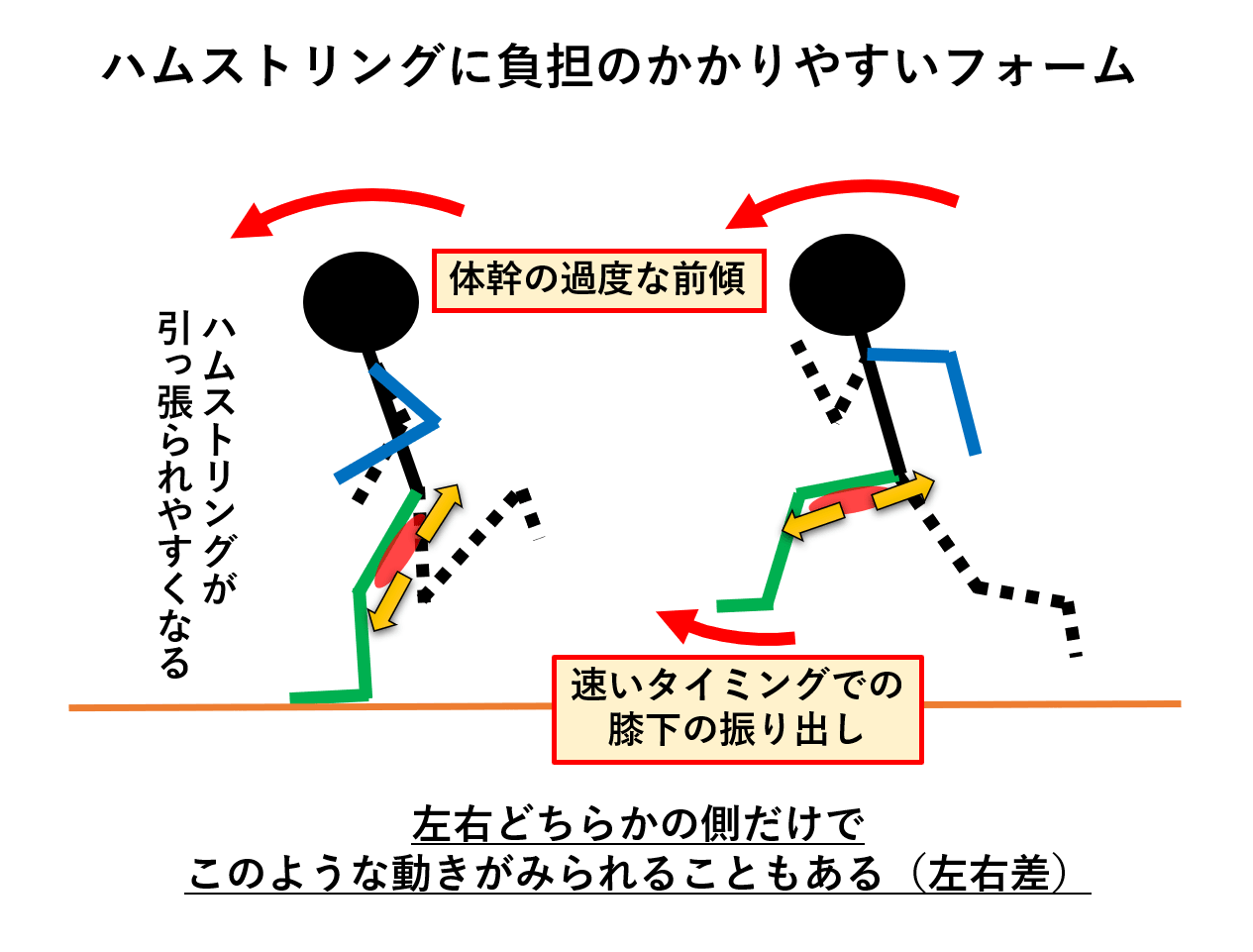

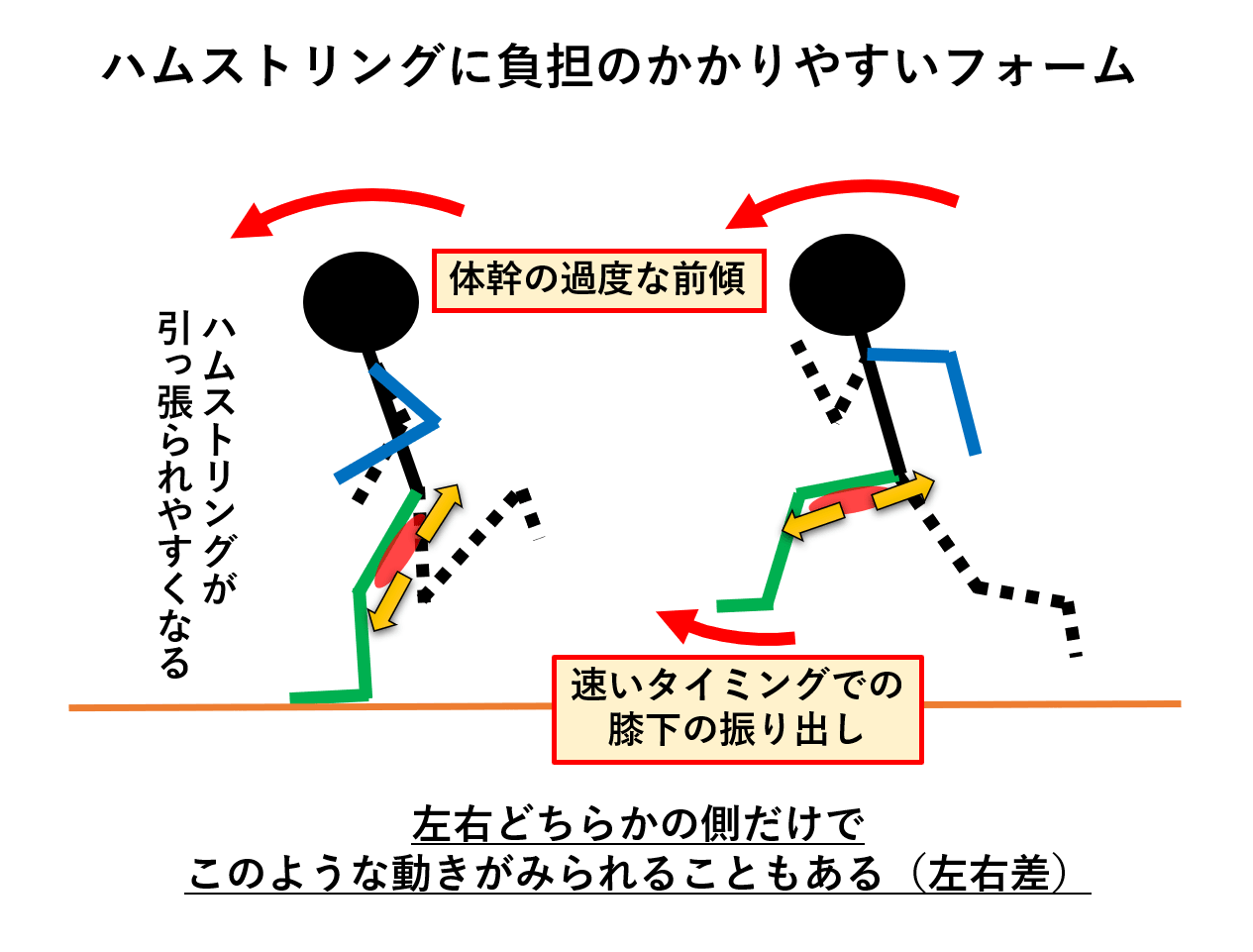

高いスピードで走っていると、主に接地の瞬間や、地面の蹴り出し時、そして腿を後ろから前にスイングして、身体の近くに引き戻そうとするときなどに、ハムストリングに大きな負担がかかると言われています。そしてこのハムストリングの負担は、その選手のランニングフォームによって変わる可能性もあります。

その一例として、ランニングフォームの左右差が挙げられます。

例えば、Schacheほか(2009)の研究では、測定中にたまたまハムストリングの肉離れを起こしてしまった選手のスプリントフォームに、左右差がみられたことを報告しています。

具体的な左右差としては、右脚は左脚に比べて膝下の振り出しのタイミングが早く、右脚接地時には、左足接地時よりも、体幹がより前傾していた…という結果が得られていました。

したがって、この選手は右脚のハムストリングが早いタイミングで引き伸ばされ、ハムストリングに負担がかかりやすくなっていたということが考えられます。

加えて、体幹を前傾(骨盤を前傾)させることによっても、ハムストリングは引き伸ばされるため、接地中にも、ハムストリングに負担を強いるような状況が生まれていたということも予想できます。

実際に、この選手はもともと右脚のハムストリングの肉離れを繰り返していた選手でした。したがって、このような動作の特徴、左右差は、ハムストリングの肉離れのリスクを判断する上で、重要な指標になると言えるでしょう。

参考文献

・Schache, A. G., Wrigley, T. V., Baker, R., & Pandy, M. G. (2009). Biomechanical response to hamstring muscle strain injury. Gait & posture, 29(2), 332-338.