ヒトは2本足で立つことができます。当たり前です。

しかし、この当たり前の「立つ」という動作は生まれてすぐにできるものではありません。「立つ」ことは、赤ちゃんの頃に立つ練習をして習得した一つのスキルです。

ここでは、この当たり前とも言える「立つ」という動作は、いかにしてなされるものなのかについて、バイオメカニクスの視点から紹介していきます。

2本足で立つためには?

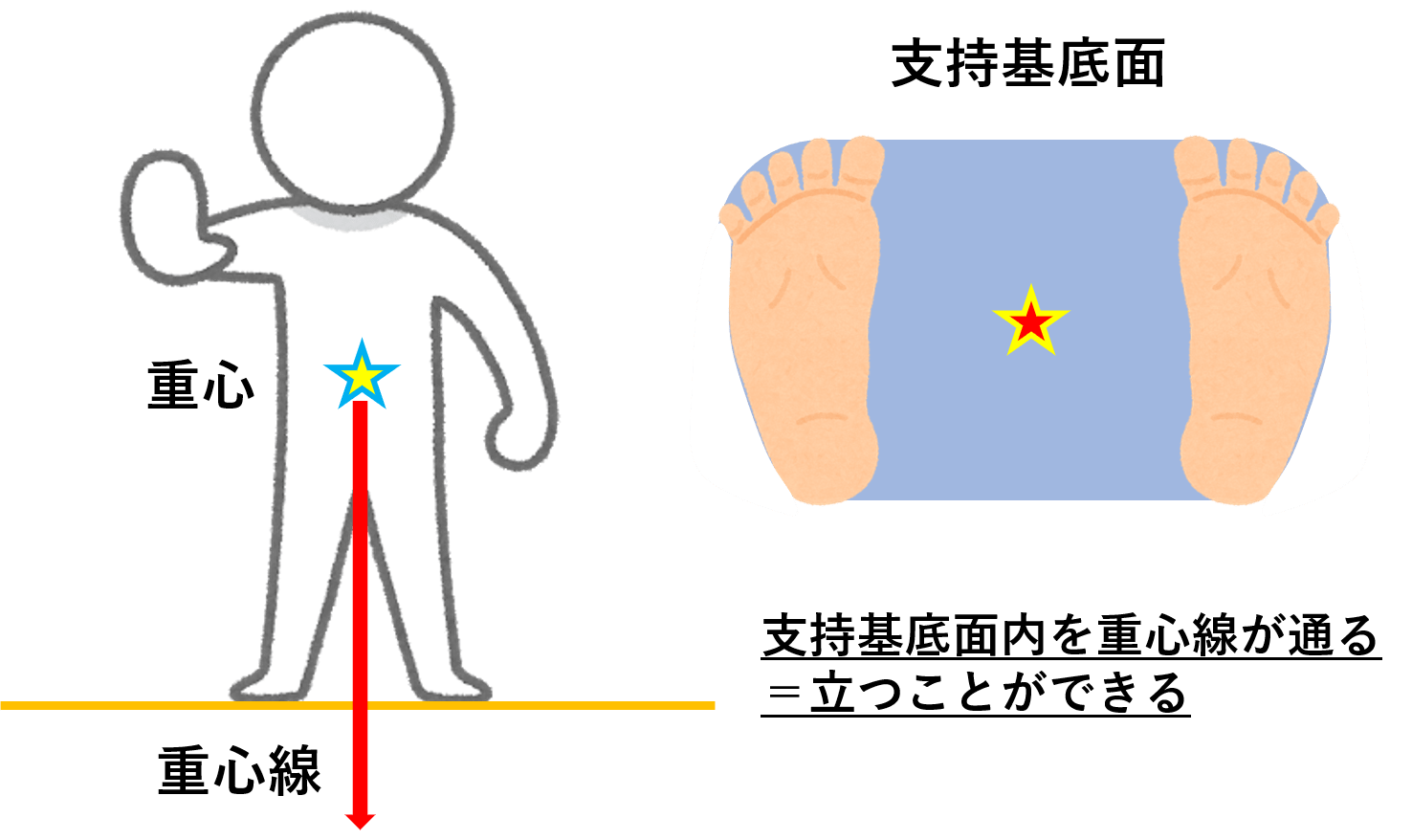

地球に立っていると、重力がかかります。重力の方向は地球の中心に向かって直線的です。

なのでヒトは、そのヒトの重さの中心である身体重心から、地球の中心に向かってまっすぐ引っ張られている状態だと言えます。重心から地球の中心に向かう線のことは「重心線」と呼ばれます。

そして、その地球に向かってまっすぐ引っ張られている状態に抵抗しているのが、足です。重さを支える面のことを「支持基底面」といい、この支持基底面の内側に重心線が通ることで、体重を支えて「立つ」ことができるわけです。

この支持基底面から重心線が外れてしまうと、ヒトは立つことができずによろけてしまいます。

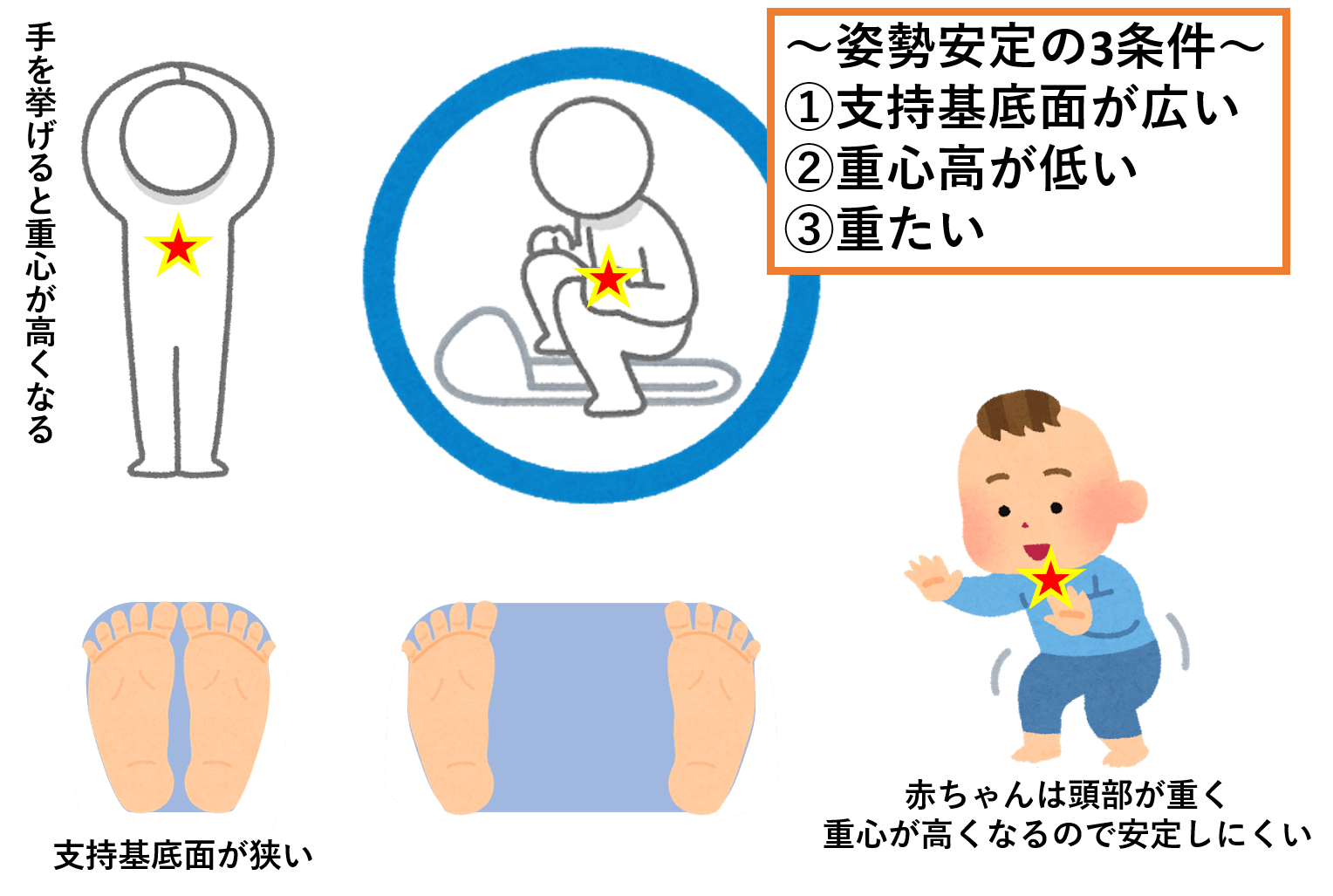

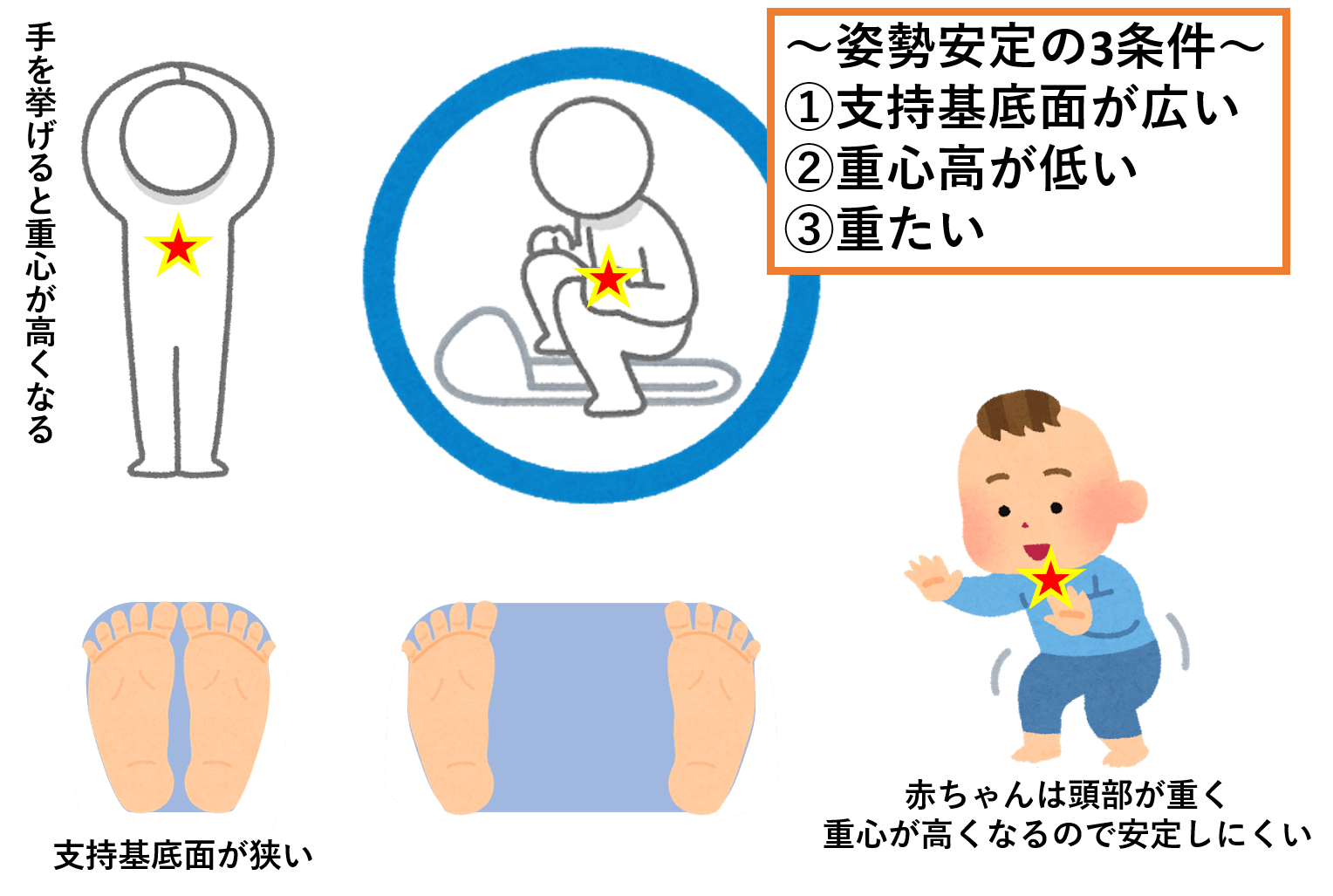

姿勢の安定性の3条件

「立つ」ことは習得してできるようになるスキルなので、上手い、下手があります。

例えば赤ちゃんが初めて立てるようになった時、立てたとしてもフラフラとしていて、安定性がありません。

一方で、立っている相撲取りを見ると、なんだかドッシリ構えていて、安定性があるように見えます。

この違いはなんなのでしょう?それは以下の、姿勢を安定させる3条件から理解できます。

~姿勢を安定させる3条件~

・重いほど安定

・支持基底面が広いほど安定

・重心が低いほど安定

両手を高く上げて、片足立ちをしてみましょう。フラフラして、安定性がなくなります。

これは、重心が高くなり、支持基底面が狭くなるからです。

対して、足を広げて地面にうずくまるような姿勢は、割と安定するはずです。これは、重心が低くなり、支持基底面も広くなるからです。

重心が低い位置にあれば、大きく傾かないと重心が支持基底面からはみ出しにくくなります。

支持基底面が広ければ、当然重心は外に出にくくなります。

また、重いほど重心を動かすのに力がある必要なので、安定しやすくなります。

赤ちゃんは、成人と比較して頭部が大きいです。すなわち、身体に対して重心が高い位置になります。

重心が高いと少し傾くだけで支持基底面から重心線がはみ出てしまいやすくなるため、赤ちゃんはフラフラしやすい…ということが理解できます。

合わせて読みたい!