この記事の内容を動画で分かりやすく、詳しく、そして短時間で解説しています。よろしければ、チャンネル登録お願いします!

ウエイトトレーニングの王道「スクワット」

スクワットは股関節を伸ばすお尻の筋肉や内転筋、活動量は小さいですがハムストリングスの筋力を高めるとともに、膝を伸ばす大腿四頭筋などの筋肉を効率よく刺激することができるエクササイズです。

陸上競技のみならず、他の様々なスポーツにおいても、このスクワットが取り入れられていることでしょう。それだけ、スポーツのパフォーマンスを高めるうえで重要視されているわけです。

スクワットの重量が上がるとスプリントスピードは上がる??

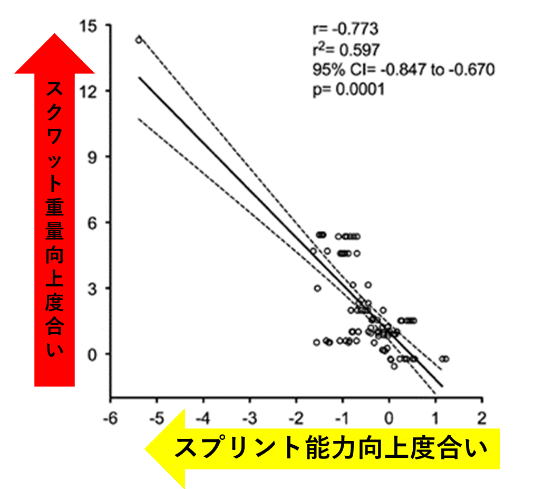

実際に、スクワットによる筋力向上とスプリントスピード向上の関係性について研究がなされています。

スクワットの記録向上度合いとスプリントスピード向上度合いの関係を検討したSeitzほか(2014)のメタアナリシスでは、スクワットで扱える重量の増加率と、スプリントスピードとの間に強い相関関係がみられています。

※メタアナリシス…数多くの研究結果から特定の課題について検討された、信頼性の高い研究。

※Seitzほか(2014)より、一部改変

このように、スプリントスピードを高めるうえで、下肢の筋力アップを目的としたスクワットによるトレーニングは非常に重要な役割を果たすということが分かります。

スクワットの深さ

このスクワットですが、しばしば「しゃがむ深さ」が使い分けられています。

一般的には下の図のように

あまりしゃがまない「クォータースクワット(シャロウ)」

大腿部が地面と平行に近くなる「パラレルスクワット」

それよりも深い「フルスクワット(ディープ)」

などと呼ばれたりします。

さて、このスクワットですが、短距離選手にとって、「どの深さで行うのが良いのでしょうか?」

今回はこれをテーマに考えていきたいと思います。

スクワットの深さの違いが、筋肥大に与える影響

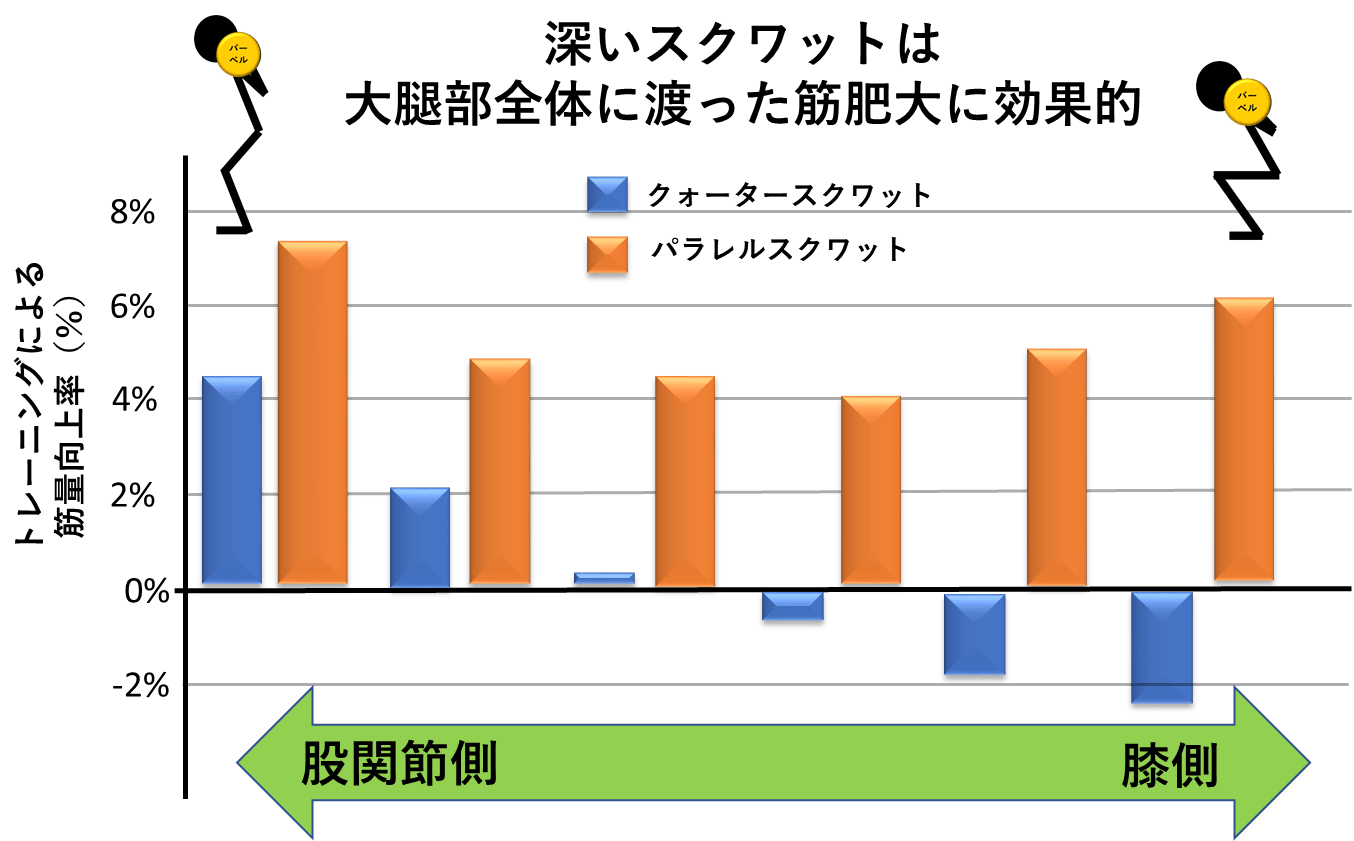

Bloomquistほか(2013)は、スクワットの深さの違いによって、筋肥大にどのような差が出るかについて調べています。

トレーニング未経験者を対象に、クォータースクワットとパラレルスクワットを12週間実施したところ、パラレルスクワットの方が筋量の獲得が大きくなりました。

また、パラレルスクワットは股関節から膝にかけて、満遍なく筋量が増えているのが分かりますね。

※Bloomquistほか(2013)より、筆者作成

クォータースクワットとパラレルスクワットでは、クォータースクワットの方が扱える重量は大きくできますが、トレーニング中の可動域は小さくなります。

逆に、パラレルスクワットや、より深いスクワットでは、扱える重量が減ってしまいますが、より大きな可動域を使ってトレーニングができるというメリットがあります。

筋を肥大させるためには「筋肉にかかる負荷とその時間、それに伴う代謝ストレス」が非常に重要であり、より大きな可動域でトレーニングをした方が、筋肉により多くの刺激を与えることができた。その結果、筋が広範囲にわたって肥大した…と言うことが考えられます。

また、大きな可動域でウエイトトレーニングを行うことによって柔軟性が向上する(Saraivaほか,2014; Mortonほか,2011)ことは知られており、柔軟性の向上と言う点からも、より深いスクワットは効果的であるようです。

スクワットの深さの違いが、筋力向上に与える影響

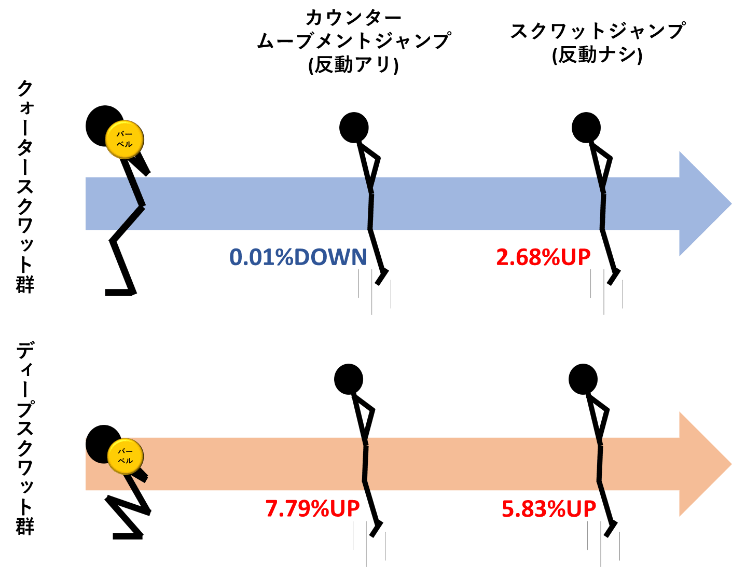

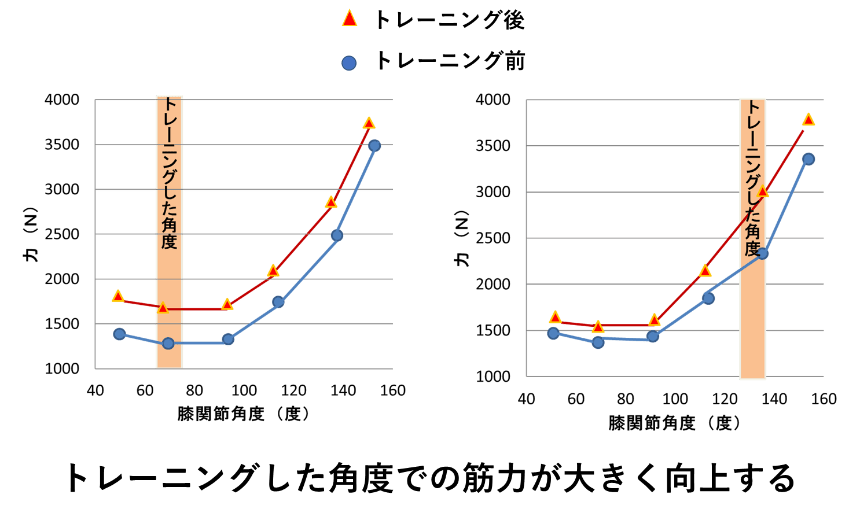

Hartmannほか(2012)は、トレーニング初心者を対象に、クォータースクワット実施群とディープスクワット実施群で、それぞれの関節可動域での筋力向上率を検討しました。

その結果、ディープスクワット群ではすべての深さのスクワットで筋力が向上がみられた一方、クォータースクワット群では、ディープスクワットの筋力はむしろ低下していました。

※Hartmannほか(2012)より、筆者作成

これは、トレーニングの関節角度による特異性と呼ばれ、トレーニングした角度、可動域の筋力が優先的に改善されるというものの影響です。

⇒「過去記事(トレーニングの原理:特異性の原理)」

もちろん、扱える重さはクォータースクワットの方が大きいため、クォータースクワットでの筋力はクォータースクワット群の方が大きく向上しています。

スクワットの深さの違いが、パフォーマンスに与える影響

では肝心の、スクワットの深さが各パフォーマンスに与える影響はどのようなものになるのでしょうか?

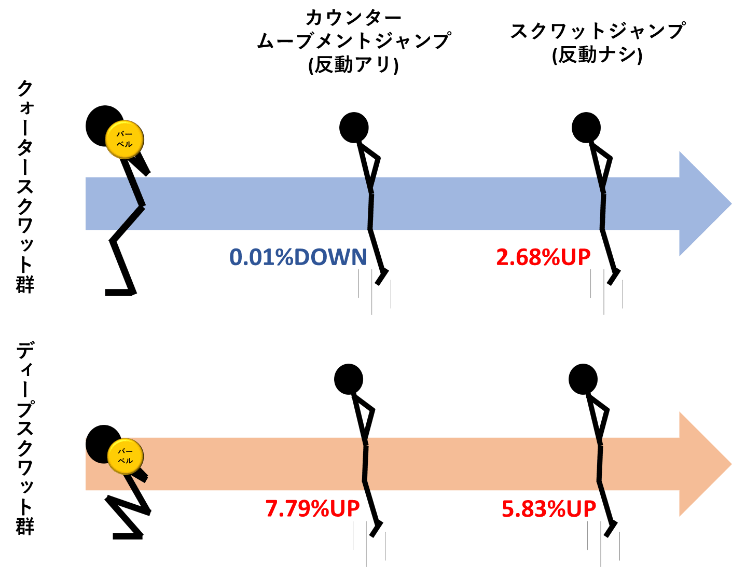

上でも紹介したHartmannほか(2012)では、クォータースクワット群、ディープバックスクワット群、ディープフロントスクワット群で、垂直跳び(カウンタームーブメントジャンプ、スクワットジャンプ)の向上率を比較しています。

※カウンタームーブメントジャンプとは…腰に手を当てた状態から反動を使って行う垂直跳び

※スクワットジャンプとは…腰に手を当てた状態から反動を使わずに行う垂直跳び

その結果、フルスクワット群の方がクォータースクワット群よりも、垂直跳びの向上率が有意に大きいという結果になりました。

※Hartmannほか(2012)より、筆者作成

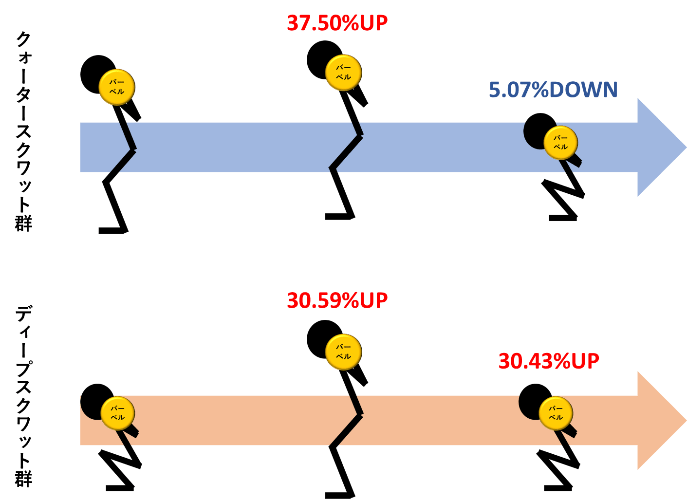

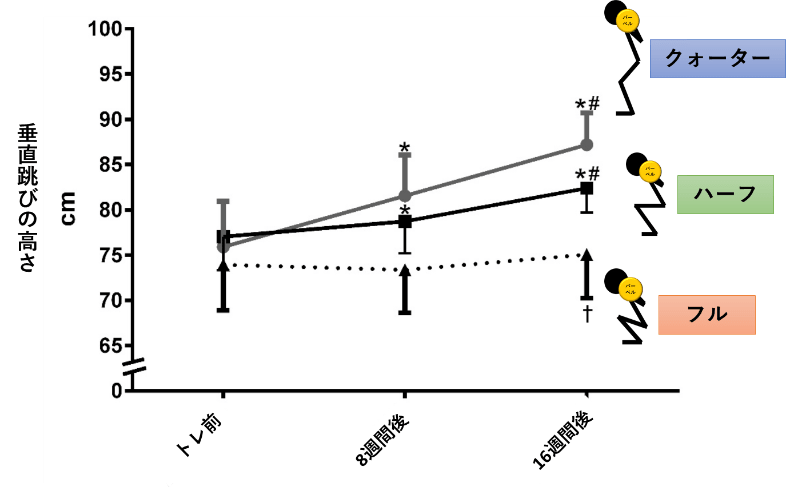

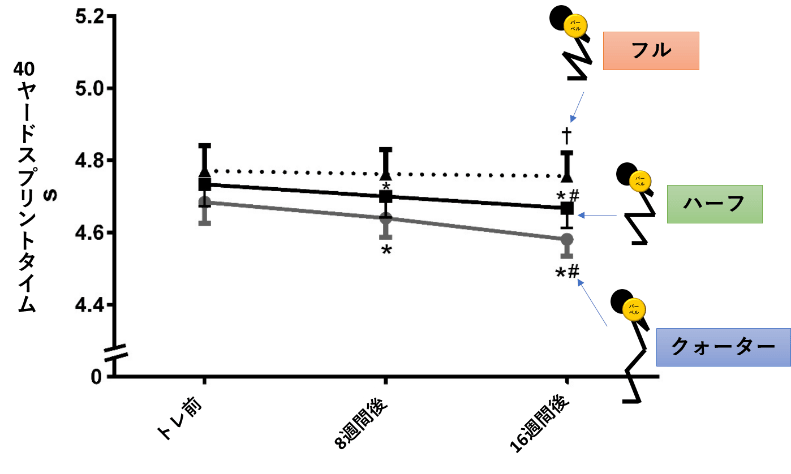

しかし、かなりトレーニングを積んでいるアスリートを対象にした研究(Rheaほか,2016)では、フルスクワット群より、ハーフスクワット群とクォータースクワット群の方が垂直跳び、そして40ヤードスプリントパフォーマンスの向上率が高かったと報告されています。

※Rheaほか,(2016)より、筆者改変

Hartmannほか(2012)では深いスクワットの方が効果が高かったのに対し、Rheaほか,(2016)では浅いスクワットの方がパフォーマンスへの転移効果が高かったということになります。

一体、このような結果の差が生まれてしまった理由は何なのでしょうか?

ハッキリしたことは分かっていませんが、一つ言えることは実験参加者の特性に違いがあったということです。

深いスクワットで効果が高かった被験者はトレーニング初心者であり、浅いスクワットで効果が高かった被験者は良くトレーニングされたアスリートでした。

もしかすると良くトレーニングされたアスリートの方では、普段から大きな可動域を用いた基本的なスクワットを含めたトレーニングを実施していた、もしくは深いスクワットで得られる筋力や柔軟性などがすでに高いレベルに合ったのかもしれません。

もしそうだとすると、ここでの良くトレーニングされたアスリートは高重量を用いた浅いスクワットでのトレーナビリティ(トレーニングによる能力向上の可能性)が高く、それが結果に影響した可能性があります。

(とは言っても、この研究でのフルスクワット群のトレーニング後、フルスクワットの重量もしっかり向上していましたが…。)

また、スプリントパフォーマンスを高めるためには、非常に短い接地時間の中で自分の体重を浮かせられるくらい大きな力を発揮する能力が求められます。

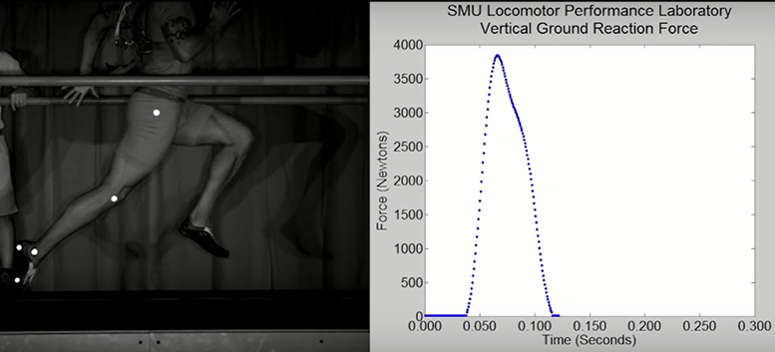

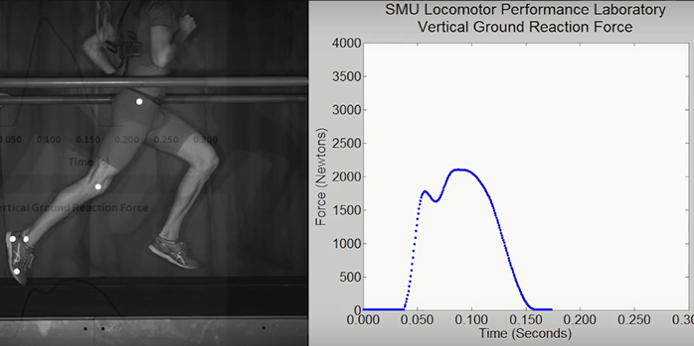

下の動画では、一流スプリンターと一般ランナーの鉛直方向の地面反力を表しています。

参考動画

一流スプリンターでは短い接地時間の間に大きな鉛直方向の力を発揮することで、非常に高いスピードの中でも自分の体重をしっかりと支えられているのが分かります。

そのためには接地の衝撃に耐え得る、潰れにくい膝や股関節の力発揮が必要です(この場合特に重要なのは膝関節と足関節ですが)。

※参考ページ「なぜ、それ以上最大スピードが高まらないのか?」

※こちらは本サイトメルマガ(第2回)で無料配布しております。「メルマガ登録ページはこちら」

このことを考慮すると、クォータースクワットなど、浅いスクワットで高重量に耐え得るようなエクササイズの特性が、スプリントパフォーマンス向上に繋がりやすかった一つの理由であるとも考えられますね。

スクワットの効果はスプリントでの接地時だけに反映されるわけじゃない

スプリントでは自分の体重を素早く加速させる必要があるため、より大きな力で地面を押すことができれば、その加速力は増すものと考えられます。

さらに、スピードが上がるにつれて、接地時間は短くなっていき、前項で述べた通り、より短い時間で自分の体重を支えるための大きな力発揮も必要です。

これらのような接地時の地面への力発揮を高めるために、スクワットという運動は効果的であると考えられています。

しかし、スクワットで高められる下肢の筋力や柔軟性、また胴体の安定性は、接地時の力発揮だけに貢献しているわけではありません。

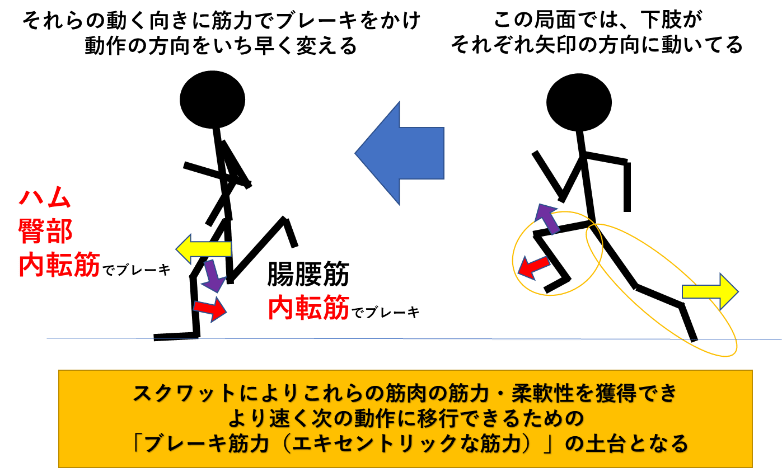

スプリント中では下肢が前後に激しく動きます。

この前後に動く脚にブレーキをかけ、反対方向のスイングに切り替える役割を果たしている筋肉には大殿筋や内転筋群、ハムストリングなど、スクワットで強化可能な筋群になります。

これらの筋群の筋力や柔軟性が十分に発達していることで、下肢の素早いスイングやピッチの向上、怪我防止につながると考えられることから、スクワットで培われる能力は接地期だけではなく地面に足が着いていない遊脚期にも転化されることは十分にあり得ます。

もちろん、スクワットだけで鍛えられない腸腰筋などの筋群は別にしっかりとトレーニングしておく必要はあります。

結局どのスクワットが良いのか??

トレーニング初心者、アスリート含め基本的には深いスクワットを実施し、広い可動域での筋力、そして柔軟性は獲得しておくべきでしょう。

それらに加え、スプリントパフォーマンスへの転移を狙った、接地で潰れにくい(スティフネスが高い)脚を作るために高重量での浅いスクワットを用いるのは大いにアリかと考えられます。

特に競技レベルが高ければ高いほど専門的なトレーニングの重要性は増していくと思われます。

別に浅い高重量でのスクワットでなくとも、この点はドロップジャンプやバウンディングなどのジャンプトレーニングで十分補えるのではないか?という意見もあるかもしれません。

しかし、それらジャンプ系のプライオメトリックトレーニングは非常に強度が高く、主に筋腱の反射機構を改善させることを狙っているため、それだけでは強い衝撃に耐え得る強靭な股関節、膝関節を作るのには不十分な可能性があります。

最近では下の図のように、ゴムバンドを用いることで深い位置から浅い位置まで、しっかりと負荷をかけられるようなトレーニング方法も研究が進められており、フルスクワットでデメリットとなっていた浅い位置での負荷も、この方法で改善できることが分かっています(Israetelほか,2010)。

このような方法がとれない場合は、上述した通り、大きな可動域でスクワットを行い、基礎的な筋力、柔軟性を獲得した上で、浅いスクワット、プライオメトリックトレーニングなどを上手く組み合わせると良いでしょう。

もちろん、筋トレのみでスピードはなかなか改善しません(Rumpfほか,2016)ので、肝心のスプリントトレーニングもしっかりやっていきましょう。

今自分が行っていることは、競技力のどこに、どのようにつながっているのかをきちんと把握してトレーニングに臨みましょう!!

参考文献

・Seitz, L. B., Reyes, A., Tran, T. T., de Villarreal, E. S., & Haff, G. G. (2014). Increases in lower-body strength transfer positively to sprint performance: a systematic review with meta-analysis. Sports medicine, 44(12), 1693-1702.

・Bloomquist, K., Langberg, H., Karlsen, S., Madsgaard, S., Boesen, M., & Raastad, T. (2013). Effect of range of motion in heavy load squatting on muscle and tendon adaptations. European journal of applied physiology, 113(8), 2133-2142.

・Saraiva, A. R., Reis, V. M., Costa, P. B., Bentes, C. M., e Silva, G. V. C.,& Novaes, J. S. (2014). Chronic effects of different resistance training exercise orders on flexibility in elite judo athletes. Journal of human kinetics, 40(1), 129-137.

・ Morton, SK, Whitehead, JR, Brinkert, RH, and Caine, DJ. Resistance Training vs. Static Stretching: Effects on Flexibility and Strength. J Strength Cond Res 25: 3391–3398, 2011.

・Hartmann, H., Wirth, K., Klusemann, M., Dalic, J., Matuschek, C., & Schmidtbleicher, D. (2012). Influence of squatting depth on jumping performance. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(12), 3243-3261.

・Rhea, M. R., Kenn, J. G., Peterson, M. D., Massey, D., Simão, R., Marin, P. J., ... & Krein, D. (2016). Joint-angle specific strength adaptations influence improvements in power in highly trained athletes. Human movement, 17(1), 43-49.

・Israetel, M. A., McBride, J. M., Nuzzo, J. L., Skinner, J. W., & Dayne, A. M. (2010). Kinetic and kinematic differences between squats performed with and without elastic bands. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(1), 190-194.

・Rumpf, M. C., Lockie, R. G., Cronin, J. B., & Jalilvand, F. (2016). Effect of different sprint training methods on sprint performance over various distances: A brief review. Journal of strength and conditioning research, 30(6), 1767-1785.