スプリンターに必要な筋力とトレーニング方法+考え方について、動画で紹介しています。

アスリートが自身のパフォーマンスを高めるために、ウエイトトレーニングに励むことが良くあります。より大きな筋力やパワーを必要とするアスリートであれば、このウエイトトレーニングの重要性はますます高くなるはずです。

筋肉が発揮できる最大の力、すなわち最大筋力は、筋肉の横断面積(太さ)と関連がある(Ikai & Fukunaga,1968)ので、アスリートは筋肉を大きくしようと一生懸命ウエイトトレーニングに打ち込みます。

しかし、時たまに「筋肉は付いたのに、なかなかパフォーマンスが上がらない」と言った話も耳にします。このような事態に陥ってしまうのはなぜなのでしょうか?

そこでここでは、「筋肉は付いたはずなのに、パフォーマンスにうまく繋がらない」と感じてしまった場合や、「パフォーマンスに繋げようとウエイトトレーニングに取り組む際」に知っておくべき、「基本的な筋肉の特性」について紹介します。

筋肥大と筋力向上は別である

「筋力を向上させるために筋肥大をさせる」という考え方は一見正しそうです。これは先述の通り、ヒトの最大筋力は筋横断面積にある程度相関するからです。

しかし「筋肥大すると筋力も必ず上がる」わけではありません。筋肥大と筋力向上は別物です。例えば以下のようなことが起こります。

Aさんは、低負荷〜中負荷で高ボリュームのバーベルスクワットを継続して行うことにしました。数ヶ月で、いくらかの筋肥大が見込めるはずです。

そして実際に数ヶ月経って、脚も太くなってきたような気もするし、ここでウエイトトレーニングの効果を確かめるために、スクワットの1RM測定(1回で挙げられる重さ測定、MAX測定)をやることにします。

しかし、あんなにトレーニングを継続して頑張ったのに、思ったりよりも1RMの伸びがありませんでした…「筋肉は大きくなっている気がするのになんでだろう?」

こういうことが起こるのはなぜなのでしょうか?

大きな原因の一つとして、「MAXを引き出すトレーニングをやっていないから」が挙げられるでしょう。低負荷〜中負荷でトレーニングをたくさんこなして身につく能力は、極論「低負荷〜中負荷でトレーニングをたくさんこなす能力」です。

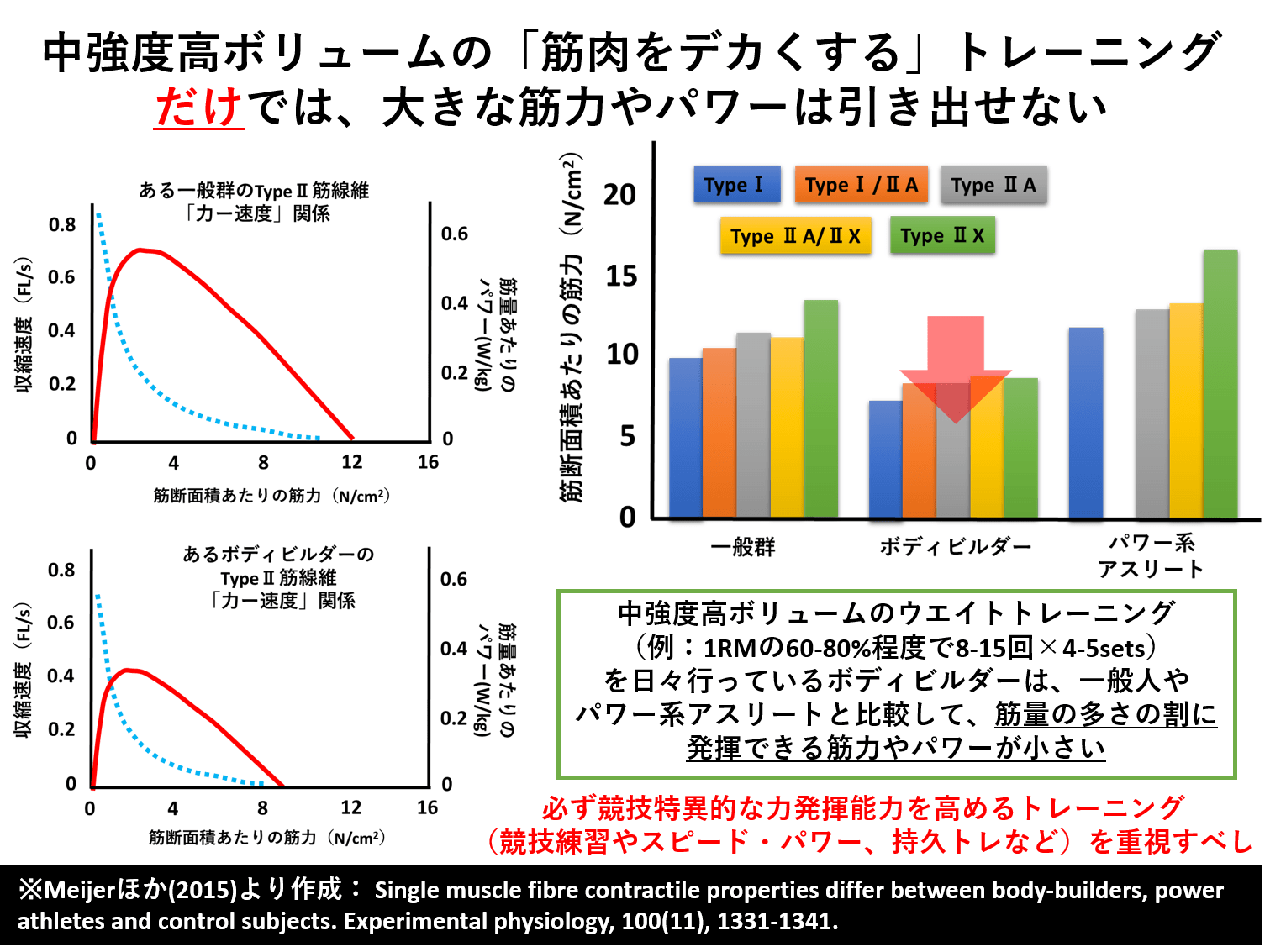

このようなボディビル型のトレーニングの過程では、細胞内液やグリコーゲンの増加など、筋形質的な変化が大きく、筋の収縮力に関わる収縮タンパク質は、必ずしも増えないことが古くから示唆されています(MacDougall et al., 1982)。デカくはなるけど、筋力やパワーも高まるとは限らないわけです。下図の研究のように、ボディビルダーの筋固有筋力は、一般人のそれよりも低いと言われています。

他にも、低重量トレーニングと高重量トレーニングの効果を検討したシステマティックレビューでは、同じ程度の筋肥大がみられるが、筋力の向上度合いは高重量トレーニングの方が明らかに大きいことが報告されています(Schoenfeld et al., 2017)。

つまりMAXの筋力を発揮する能力は、MAXに近いような高重量のトレーニングをして引き上げる必要があるということが分かります。筋肥大したからと言って、最大筋力も同時にみるみる向上していく…わけではないことが、一段と理解できるでしょう。

さらにこれまでの先行研究では、筋のサイズと筋力との関係を横断的に、その相関関係を示したものがほとんどで、「明確に筋肥大という変化がが最大筋力の向上を促した」という実験的エビデンスは得られていないようです(Loenneke et al., 2019)。

じゃあ「筋肥大は意味ないの?」と疑問に思う人もいるかもしれませんが、そうとは言い切れません。生理学的筋横断面積の増加などの形態学的変化は、トレーニングによる筋力向上過程できちんと起こる現象です。最大筋力を高めるポテンシャルが上がるという意味でも、軽視できない要因であるはずでしょう。

そうでなければ、世界一流のパワーリフターが総じて筋骨隆々とした見た目をしていることや、疾走中に非常に強力な股関節伸展―屈曲トルクを発揮している世界一流スプリンターの大臀筋、腸腰筋、ハムストリングなどの股関節周りの筋肉が総じて大きい理由の説明がつきません。

以上のことを踏まえると、アスリートのための筋肥大に対する理解としては、下記のような認識をしておくと良いかもしれません。

- 筋肥大に特化した筋力トレーニングは、必ずしも筋力向上をもたらさない(初心者は、筋肥大のためのトレーニングが、筋力向上のために十分なトレーニング刺激になり得るため、付随して筋力向上も期待できるかもしれません)

- 大きな力発揮が求められる競技種目におけるハイレベルのアスリートの形態学的に、筋肥大はハイパフォーマンスを発揮するうえで見逃せない適応である。

- 特に熟練者ほど、筋肥大のためのトレーニングが大事…というよりも、その競技種目に求められる筋力のトレーニングを、漸進性負荷の原則に則って進めた結果、「筋肥大も起こる」というスタンスで、トレーニングを進めていった方が無難かもしれない。

おそらく答えの出しにくい上記の問題について把握したうえで、アスリートのパフォーマンスを高める上で重視すべき、様々な筋力について理解していきましょう!

※以下、Haff et al.(2012)を基に解説

筋力にも種類がある

最大筋力

筋肥大と筋力向上は別物であることは理解しました。上で説明した筋力の例は「最大筋力」と呼ばれるもので、その名の通り、筋肉が発揮できる最大の筋力のことです。

この筋力の指標には、一般的に等尺性の最大筋力というものが使われます。「等尺」なので、筋肉の長さが変わらない場合の筋力のことです。等尺性の最大筋力は、以下のような機器を用いて測定することができます。

※SAKAImed:BIODEX(https://www.sakaimed.co.jp/measurement_analysis/physical-fitness-measurement/biodex-system-4/)より引用

しかし、実際のトレーニング現場にこのような機器を置くことは難しいです。そこで、普段のトレーニングで実施しているスクワットやデッドリフトなどの1RM(1回で挙げられる最大重量)を、この最大筋力の指標として扱われたりしています。

瞬発力(力の立ち上げ)

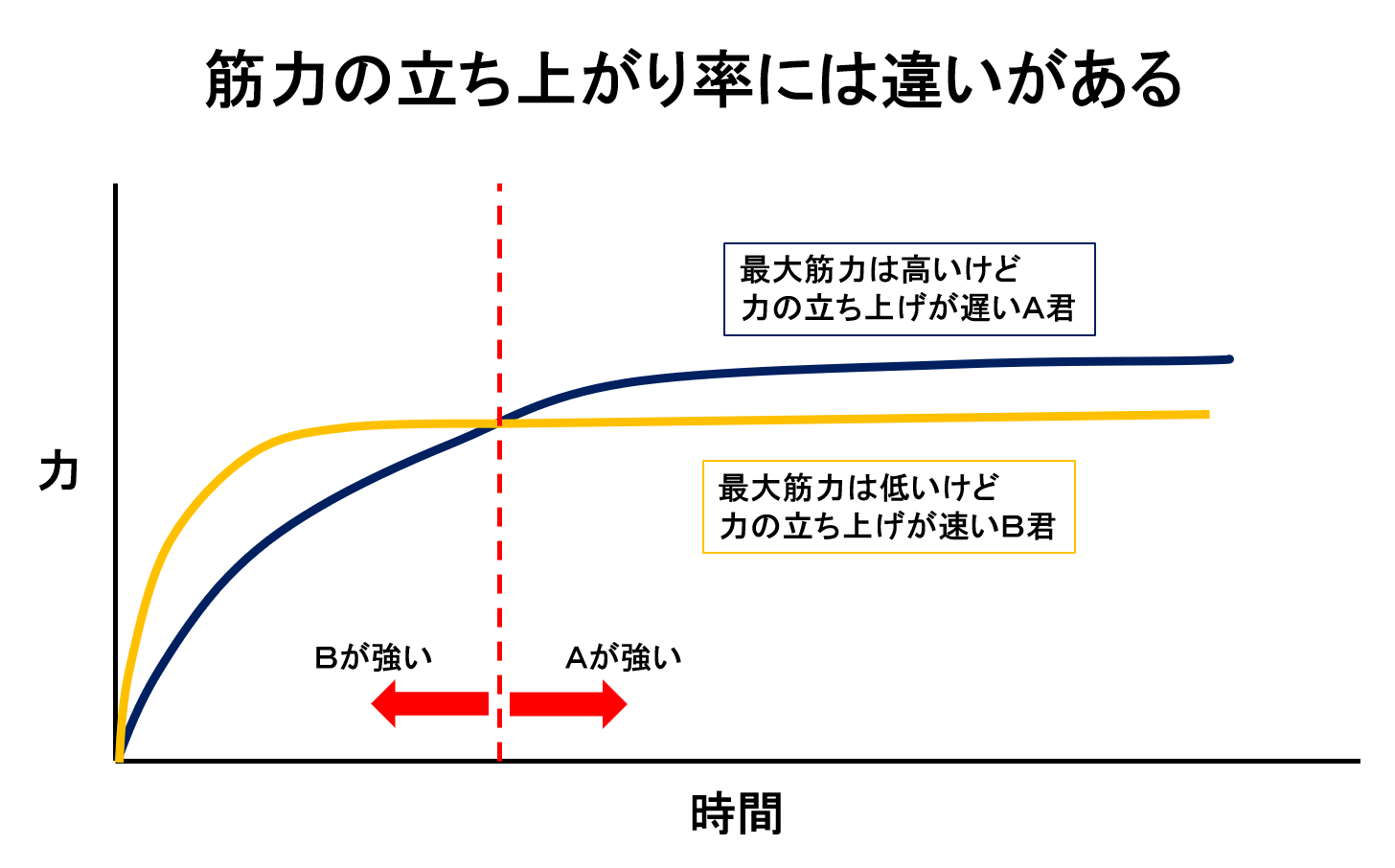

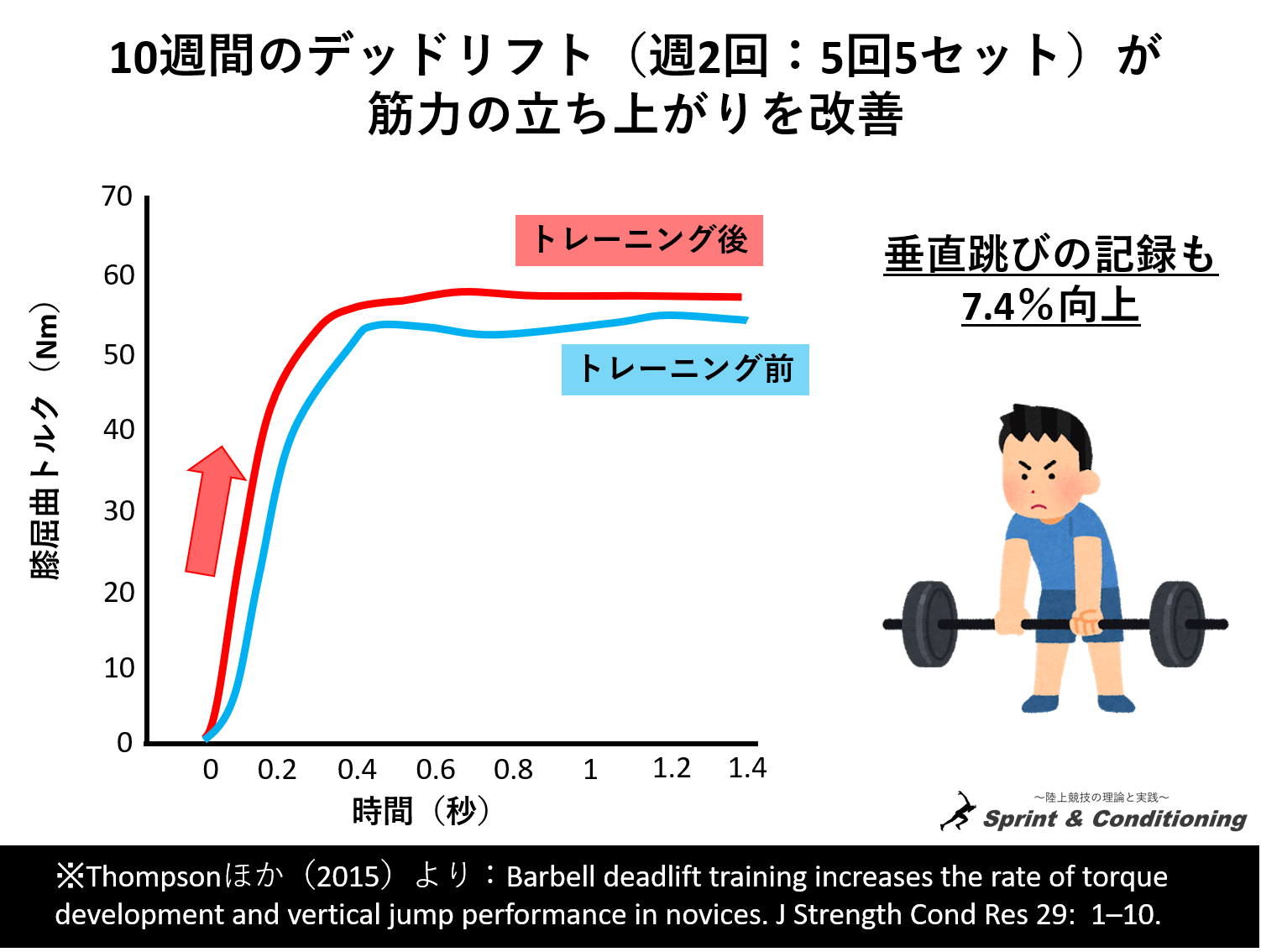

ヒトの筋肉が最大筋力を発揮するまでには、実は0.4秒ほど時間がかかります。

力を入れようとして、いきなり最大筋力が発揮されているわけではありません。筋力の立ち上がりにはほんの少し時間がかかるわけです。そして、この筋力の立ち上がりには個人差があり、すぐに筋力を立ち上げられる人と、筋力を立ち上げるのに時間がかかる人がいます。

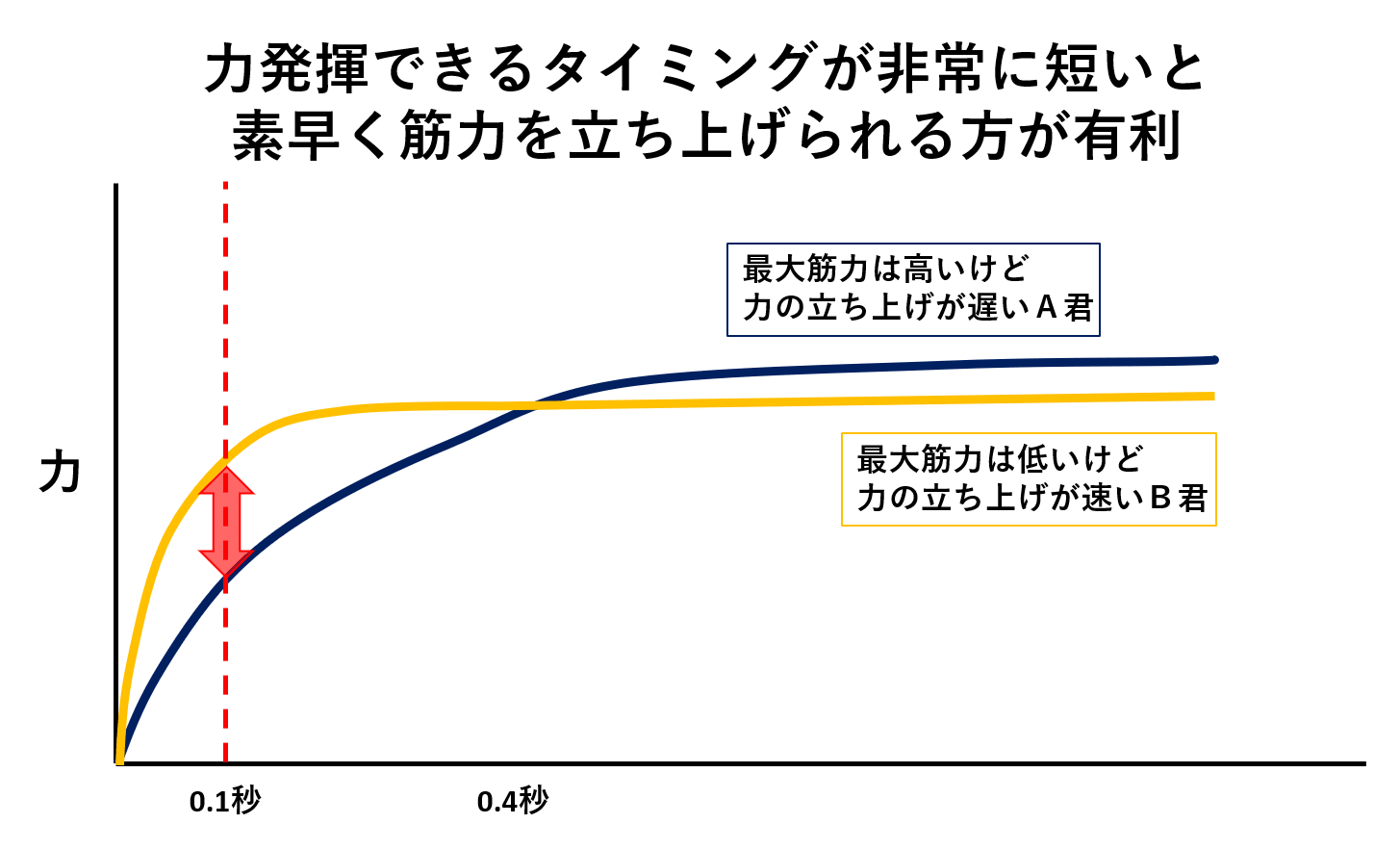

全力疾走をしている時、足が地面に付いている時間、すなわち接地時間は非常に短く、0.1秒くらいです。最大を発揮するまでには0.4秒かかるのに、0.1秒で接地が終わってしまえば、当然自分の持っている最大筋力を存分に発揮できるとは言えません。

したがって、このような状況では0.1秒という非常に短い時間の中で、筋力を立ち上げられることが重要になるわけです。

また、この筋力の立ち上げはRFD(Rate of Force Dvelopment)と呼ばれ、爆発的なレジスタンストレーニング等を実施することで高められることが分かっています。

スピード筋力(筋肉の力-速度関係)

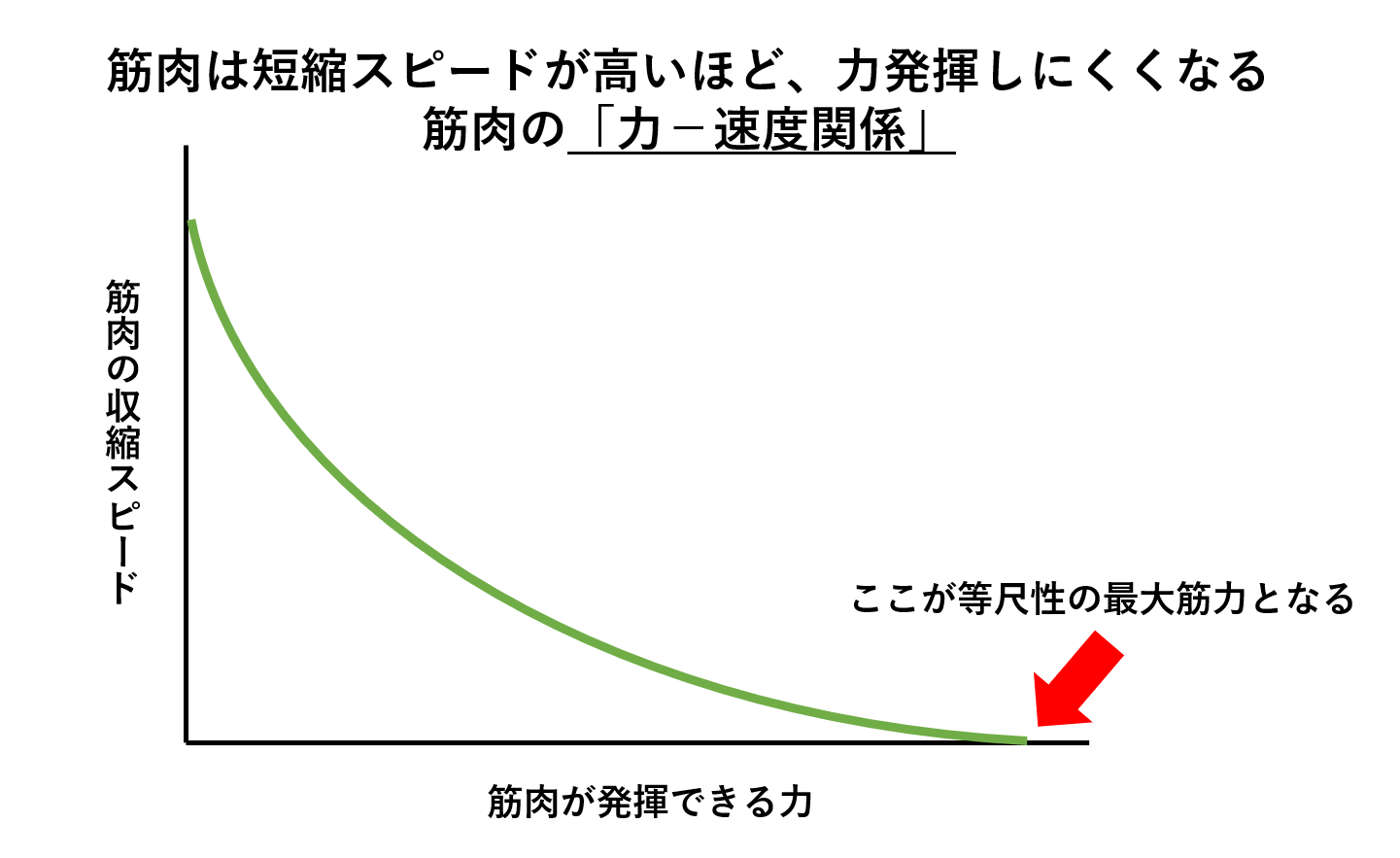

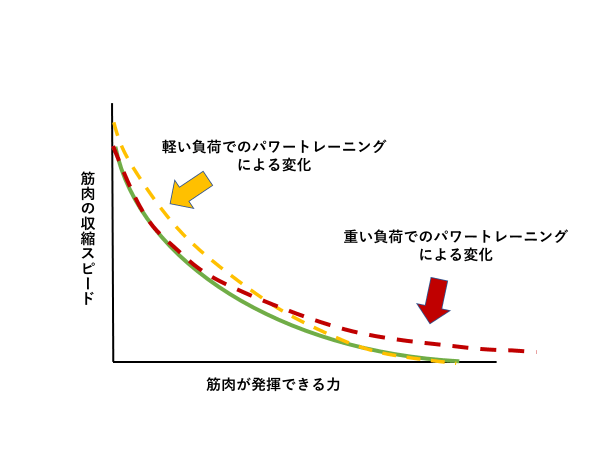

筋肉は、収縮速度によって発揮できる力が変化します。卓球のラケットを思いっきり振ると、素早くスイングはできますが、あまり筋肉に力が入っている感覚は無いはずです。

一方、金属バットを振ると、スイングできるスピードは遅いですが、卓球のラケットと比較して、筋肉に力がこもっている感じがあるはずです。

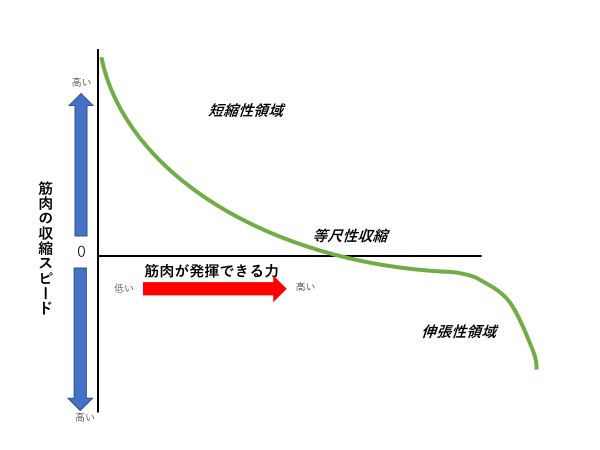

このように、筋肉は短縮スピードが高いほど、筋力を発揮しにくく、逆に短縮スピードが遅いほど、発揮できる筋力が高くなるという特性があります。

そして、筋肉が短縮…ではなく、伸張している時(引き伸ばされている時)には、これとは逆の特性になります。この最中は引き伸ばされている速度は高い方が、発揮できる筋力は高くなります。ちなみに、筋肉が引き伸ばされながら力を発揮することをエキセントリック収縮と言います。

関連記事

全力疾走をしている時、当然自分の筋肉は高いスピードで収縮することになります。その中で大きな力を発揮できることが、速く走るために重要です。この高い収縮スピードでの力発揮能力は、トレーニングによっても高めることができます。

また、最大筋力を高めることで、高い収縮スピードでの筋力のポテンシャルを引き上げることも可能です。しかし、これも最大筋力が上がっただけでは、高い収縮スピードでの筋力は高まらないことがあることに注意しましょう。

関連動画

バネ的な筋力(弾性筋力)

「あの選手はバネがある」という話を聞くことはないでしょうか?このバネとは一体なんなのでしょう?それが「弾性筋力」と呼ばれるものです。

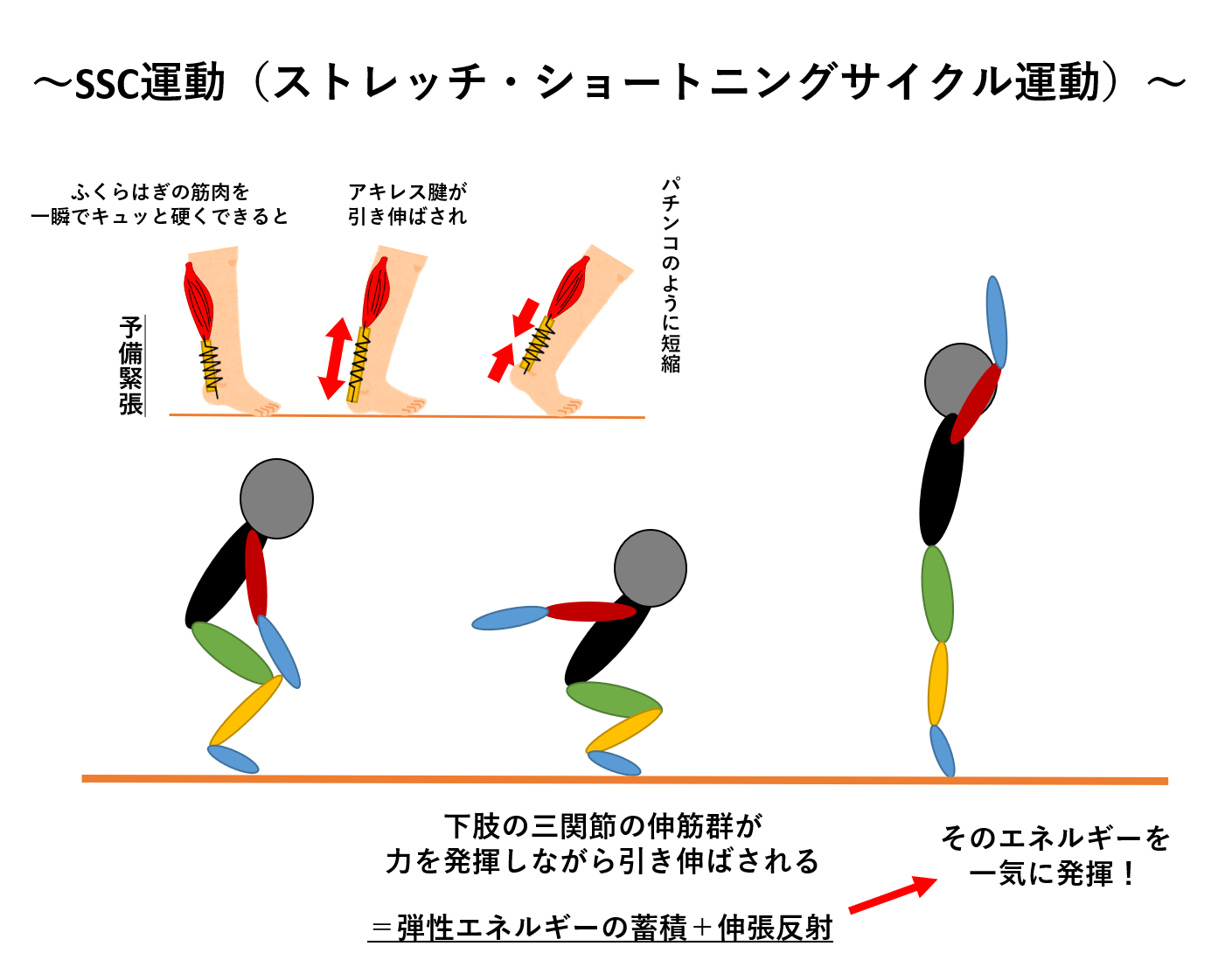

走っている時に足が地面に接地した瞬間を考えてみましょう。足が地面に接地する時、瞬間的に筋力を発揮して、筋肉を硬くすることができると、アキレス腱の部分が引き伸ばされることになります。

アキレス腱は、ゴムやバネのような弾性体で、引き伸ばされると縮もうとする働きがあるので、その後パチンコのように短縮して、大きな力(弾性筋力)を生み出します。

このような運動様式はSSC運動(ストレッチ・ショートニング・サイクル)と呼ばれ、パワフルな力発揮が重要なスポーツのパフォーマンスに深く関わっています。なぜなら、このSSCを使えば、以下の理由で、普通に筋力を発揮するよりも大きな力を効率的に引き出すことができるからです(平山,2021)。

- 筋肉をキュッと硬くしたり、引き伸ばされながら力を発揮することになるので、短縮するだけの時よりも大きな力発揮がしやすい(前項の「筋の収縮速度と筋力の関係」を参照)。また、筋が力を発揮しやすい長さに伸長されることで、力が増強されやすい。

- 「衝撃を受け止めつつ、腱にエネルギーをためる→弾性エネルギーを放出する」という流れを踏むので、力を発揮できる時間が長くとれ、より大きな筋力を発揮しやすい(前項の「力の立ち上がり率」を参照)。

- 筋の急激な伸長を、筋紡錘(筋のセンサーのようなもの)が感知し、即座に筋収縮が促される反射(伸張反射)が生じる。※ただ近年では、伸張反射はSSCに対して大きな貢献はしていないと言われている。

- 筋線維よりも腱の方が早く短縮できる場合があり、蓄積された弾性エネルギーの利用はエネルギー効率が良く、より効果的に効率的に爆発的なエネルギーを発揮しやすい。

弾性筋力を高めるためには、プライオメトリクスと呼ばれるジャンプ系のトレーニングを実施して、筋肉が瞬間的に引き伸ばされながら大きな力を発揮できるようにしたり、腱を刺激して、腱を太くしていく必要があります。

関連動画

ウエイトトレーニングの効果を競技パフォーマンスに繋げるためには?

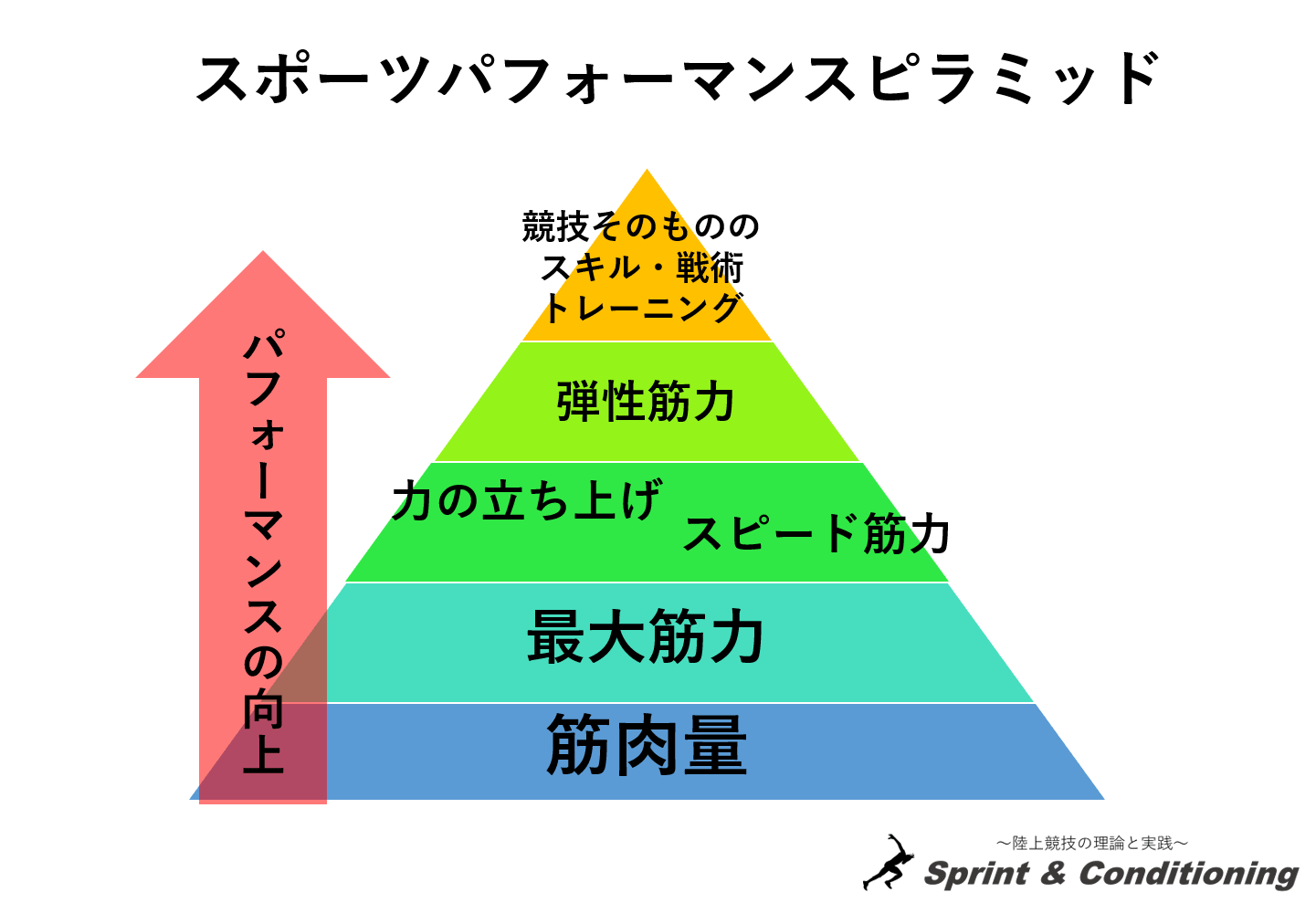

ウエイトトレーニングをやって筋肥大させても、すぐに最大筋力が上がるわけではありません。また、最大筋力が上がったとしても、すぐに力の立ち上がりや、スピード筋力、弾性筋力が高まるわけではありません。

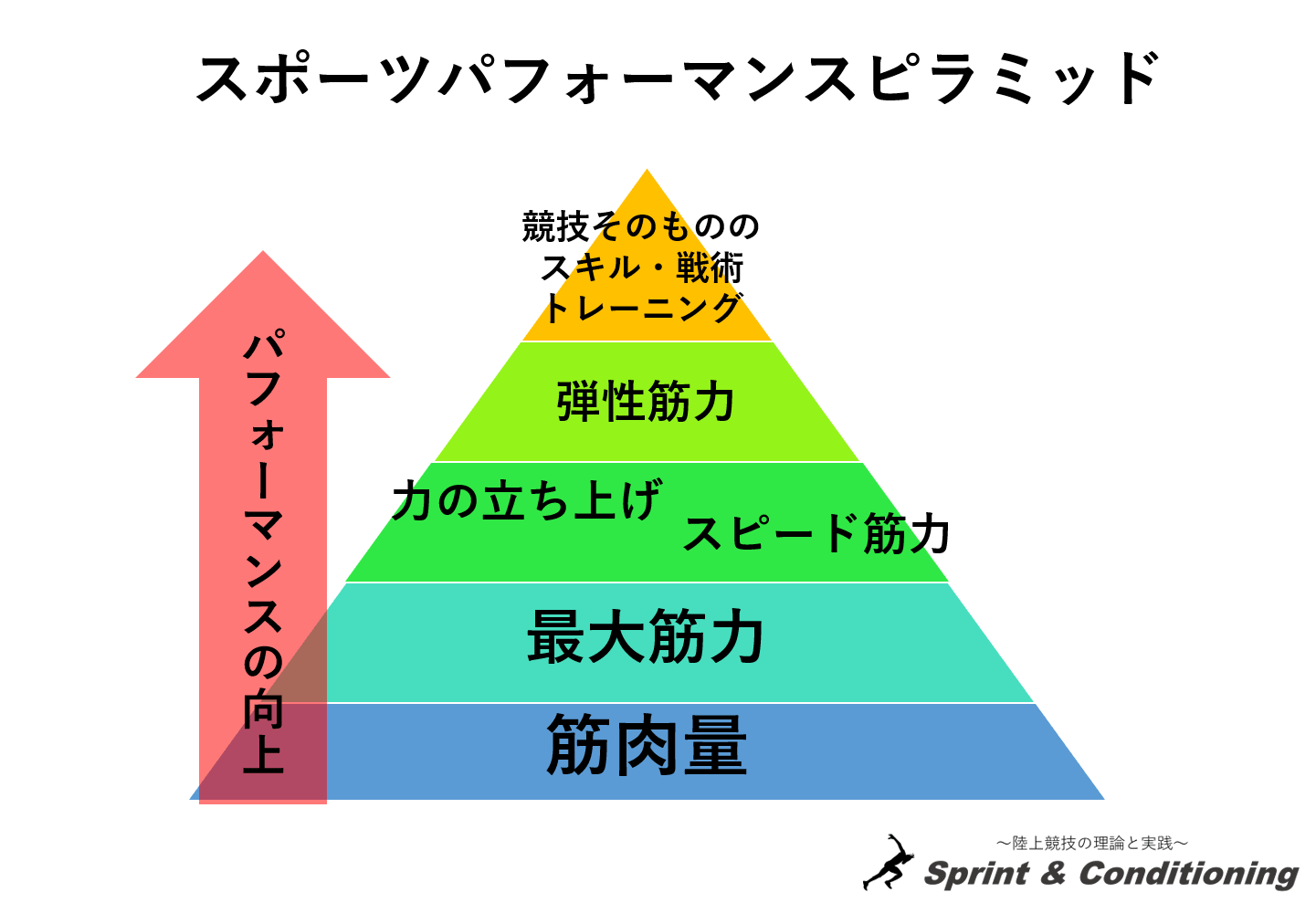

筋肉の大きさはあくまで土台で、最大筋力の高さも土台部分にあたります(パワーリフティングではこれが競技力に直結)。

その上で、ここまで紹介してきた「力の立ち上げ」や「スピード筋力」「弾性筋力」と言った、特定の条件下で発揮できる筋力を高めていく必要があります。

自身の競技種目にはどんな能力が必要なのかをしっかりと考えた上でトレーニングを計画しないと、「ウエイトをやって、筋肉が大きくなったけどパフォーマンスに繋がらない…無駄だったのかな?」という思考に陥ります。

また、「力の立ち上げ」「スピード筋力」「弾性筋力」に関わるトレーニングをたくさんやったとしても、そもそもの競技種目のトレーニングをたくさんやらないと、最終的なパフォーマンス向上には繋がりません。

身体能力が上がれば、動きが変わります。動きが変われば、最適な意識も技術も変わってくるからです。

このようなパフォーマンスピラミッドをしっかりと意識して、トレーニングの目的地を見失わないように、計画的にトレーニングをしていきましょう!

参考文献

・Ikai, M., & Fukunaga, T. (1968). Calculation of muscle strength per unit cross-sectional area of human muscle by means of ultrasonic measurement. Internationale Zeitschrift für Angewandte Physiologie Einschliesslich Arbeitsphysiologie, 26, 26-32.

・MacDougall, J. D., Sale, D. G., Elder, G. C. B., & Sutton, J. R. (1982). Muscle ultrastructural characteristics of elite powerlifters and bodybuilders. European journal of applied physiology and occupational physiology, 48, 117-126.

・Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, Krieger JW. Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis. J Strength Cond Res. 2017;31(12):3508–23.

・Loenneke, J. P., Buckner, S. L., Dankel, S. J., & Abe, T. (2019). Exercise-induced changes in muscle size do not contribute to exercise-induced changes in muscle strength. Sports Medicine, 49, 987-991.

・Haff, G. Gregory PhD, CSCS*D, FNSCA, ASCC; Nimphius, Sophia PhD, CSCS*D. Training Principles for Power. Strength and Conditioning Journal 34(6):p 2-12, December 2012. | DOI: 10.1519/SSC.0b013e31826db46

・平山邦明(2021)stretch-shortening cycleによるパフォーマンス増強とそのメカニズム.トレーニングとリカバリーの科学的基礎,文光堂,pp89-103.