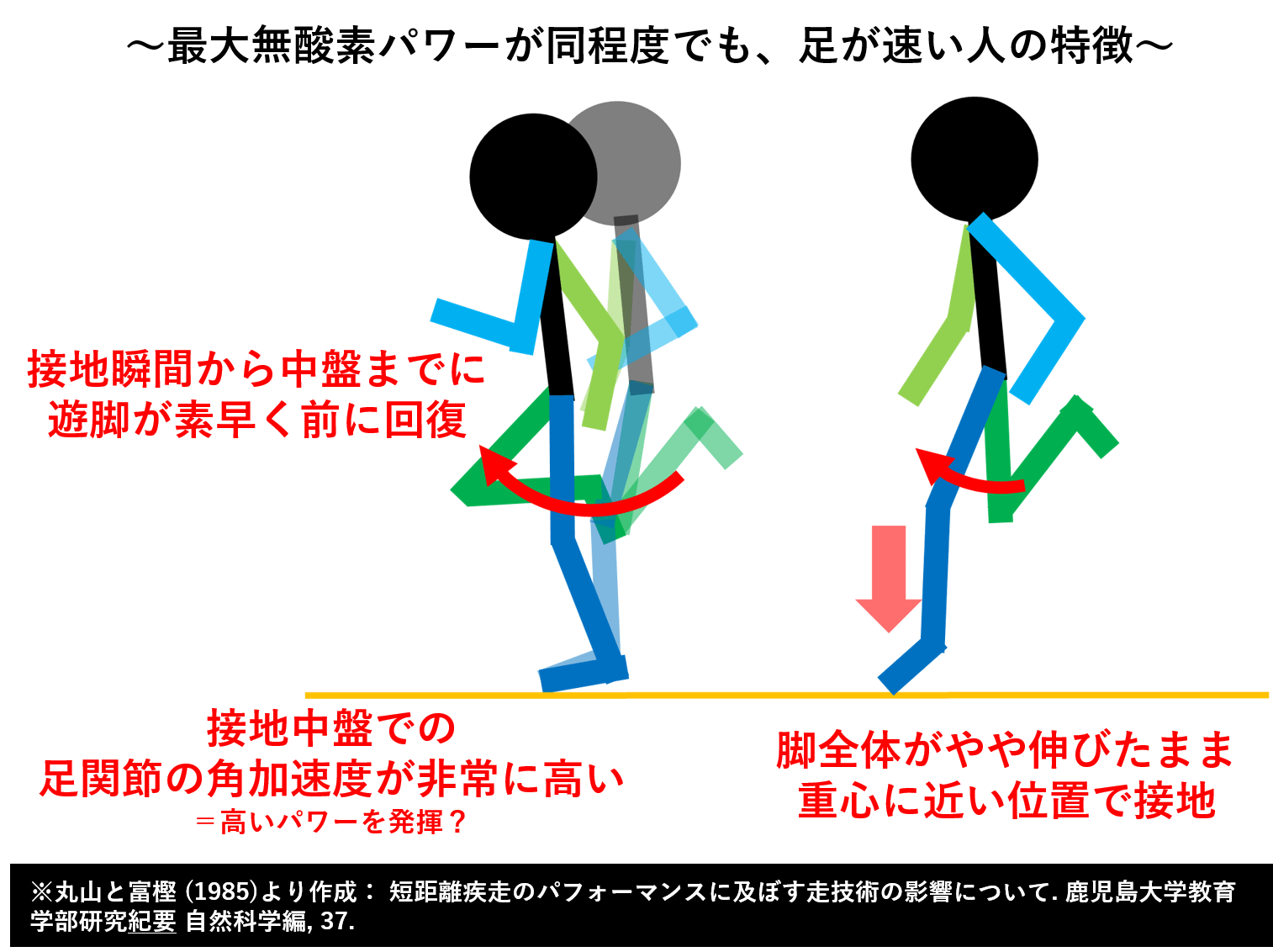

最大無酸素パワーが等しいが、疾走速度が異なる選手の走動作の差

丸山と富樫(1985※紀要です)の研究では、無酸素パワーという体力要因が揃った条件で、疾走速度が異なる選手の動作について分析がなされています。

無酸素パワーとは、短時間でどれだけ大きなパワーを出すことができるかの一つの指標です。この無酸素パワーが同程度で、最大スピードが異なる選手の動作を比較すれば、走動作の「上手さ」を見出すことができると考えたわけです。

ここでは、以下のような結果が得られています。

・接地の瞬間、身体重心ー膝ー地面のなす角度が大きいほど、また、足首ー身体重心ー膝のなす角度が小さいほど、疾走速度が高かった。

・接地期中盤(重心が最も下がった時)の前後の大腿部の角度が大きいほど、疾走速度は高かった。

・接地期中盤から離地にかけて、腿上げ角度の変化が小さいほど、疾走速度が高かった。

・接地期中盤での膝関節、足関節の角加速度は、疾走速度が高い群で有意に高値を示し、特に足関節においては2.6倍も高かった。

これらのことをまとめると、走りが上手いであろう人の特徴は、

・

脚全体がやや伸びた状態で、重心の真下に近い位置に接地している。

・接地の瞬間から支持期中盤までの、遊脚(前に運ぶ脚)のスイングが速い。

・足関節のパワーを上手く発揮できている。

と、考えることができます。

「身体に近い位置で接地できている」と、最初に例を挙げた福田ほか,(2004)の主張とはやや異なることが分かるでしょう。

この研究では地面反力についての考慮はなされていませんが、身体に近い位置で接地できているときことは「短い時間でブレーキをかける」能力に優れている可能性があるわけです。なので、福田ほか,(2004)の、「短い時間でブレーキをかけ、高い加速力を得る」という主張と合致する部分もあります。

また、豊嶋と桜井(2018)の研究では、身長に対するストライドが同程度で、高いピッチを発揮している(つまり足が速い)選手は、身体重心により近い位置で接地を行っていることが報告されています。

さらに、以下の動画からも、どうやら一般ランナーと比較して、トップスプリンターは身体重心の真下近くに接地してそうだ・・・ということがイメージできると思います。

関連動画(エリートスプリンターと一般ランナーのフォーム)