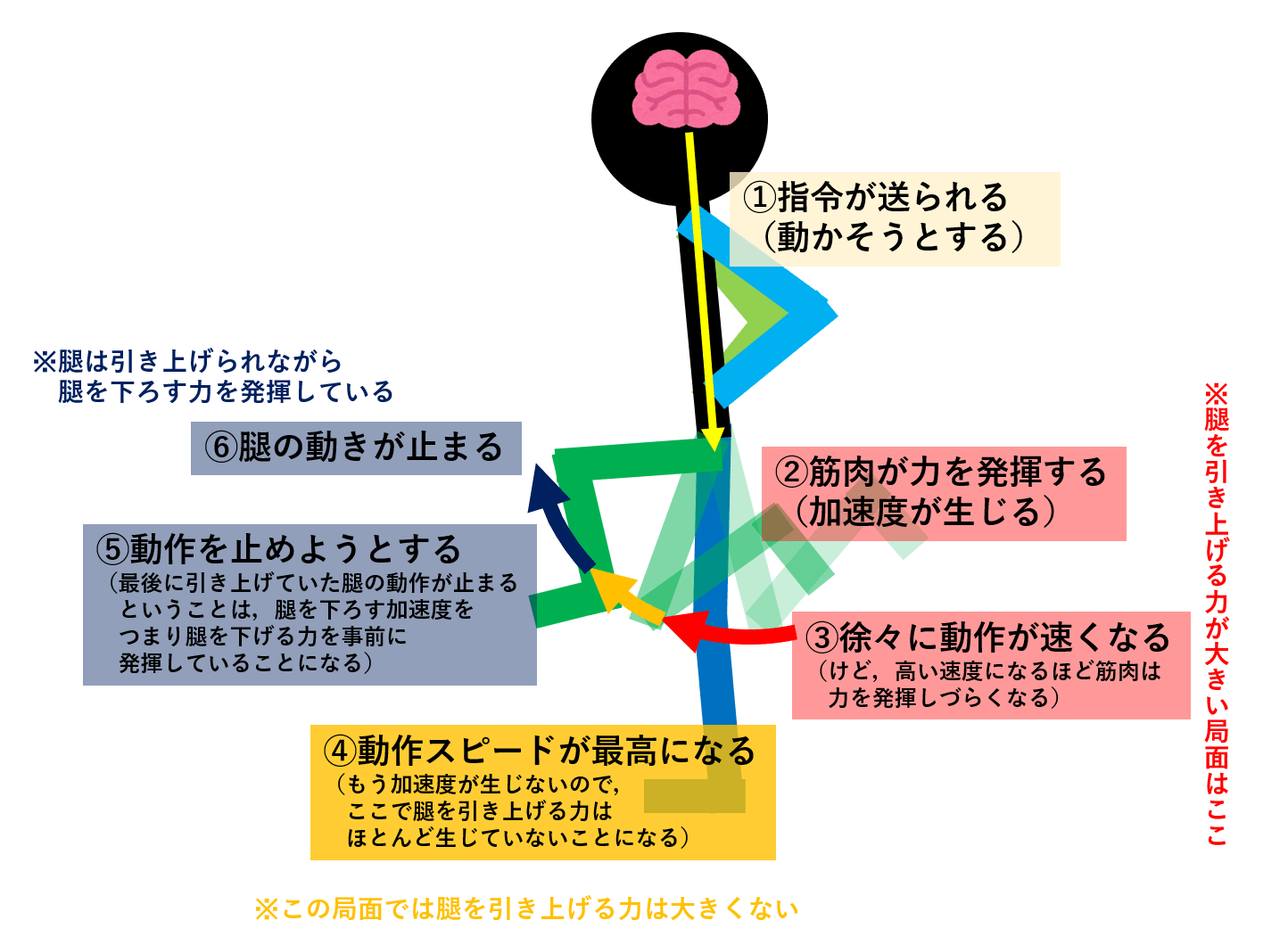

動作分析の解釈を間違わないためには、まず「私たちがみている動作が、どのようにして生じているか」を理解する必要があります。膝を前に引き出す動作を例にすると、その動作が生まれる過程は以下の図のようになります。

まず、脳や脊髄などの中枢から、動かしたい筋肉へ指令を送ります。そうすると、筋肉が力を発揮して、腿が動き出します(加速度を持つ)。次に、力を発揮し続けることによって腿が引き出される速度が徐々に大きくなります。最終的に高い速度で腿が前に引き出されているように見えるわけです。

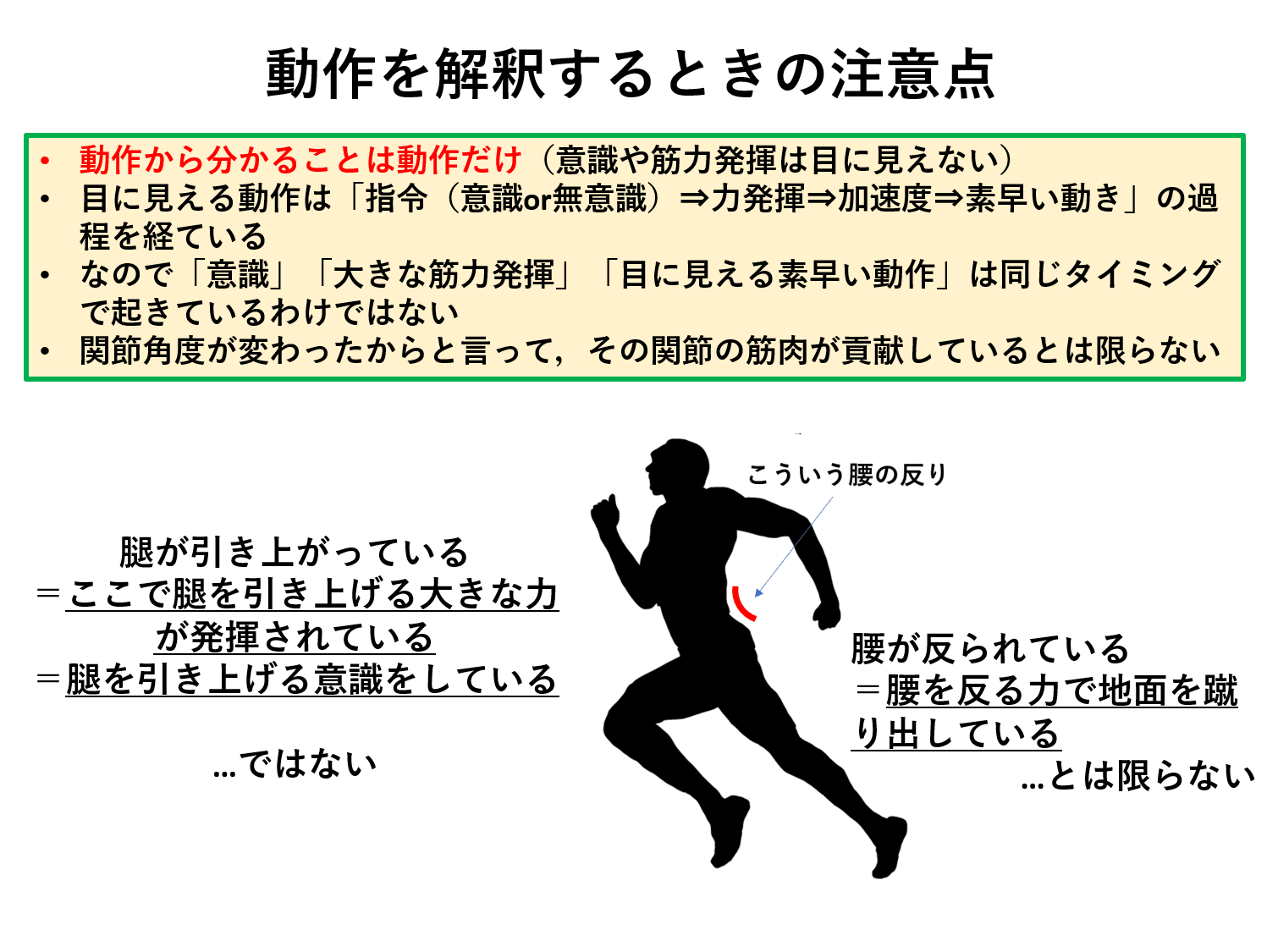

つまり、「意識をする(または無意識だけど、脳や脊髄から指令が送られる)」「筋肉が大きな力を発揮する」「速い動作が生じる」は、同じタイミングで起きているわけではないのです。動作分析によってみている動作は、いわゆる意識や力発揮の「結果」になります。

一流選手の動作を眺めていると「脚のキックが鋭い、腿の引き出しが素早い、腿がしっかり上がっている、踵の引き付けが・・・」など、様々な気づきが得られます。こうした気づきを基にして、自分や他者の走りに生かすためには何が必要かを探っていくことはあるでしょう。

しかし、この動作が生まれる過程をよく理解していない場合、以下のような勘違いを起こしてしまいます。

勘違い①「素早く動いているから、大きな筋力を発揮している!」

「指令⇒力発揮⇒加速度⇒動作スピード」という順序を理解していないと、「速く関節が動いてる時に筋肉も大きな力を発揮している」という勘違いを起こしてしまいます。

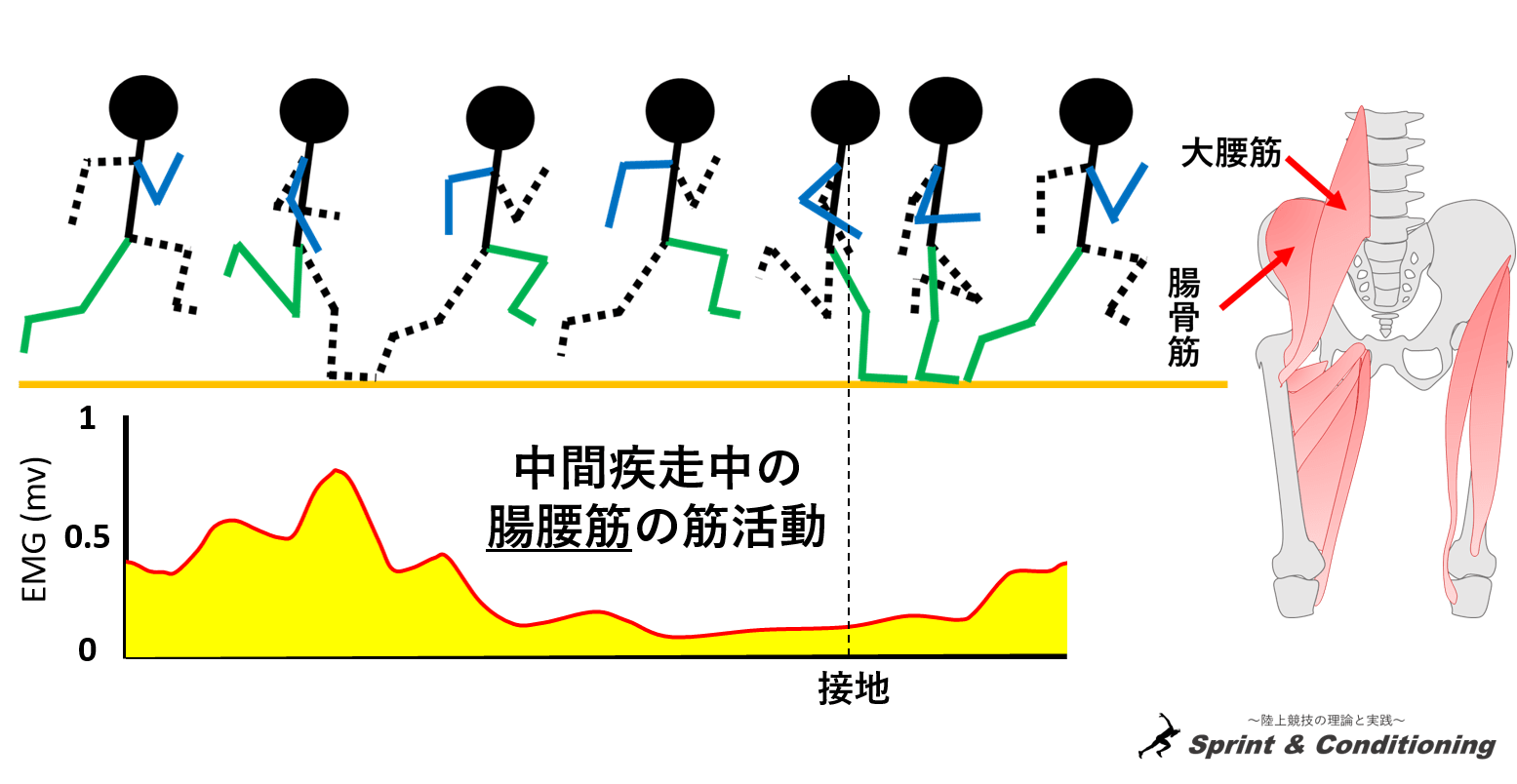

例えば、「高いスピードで腿が高く引き上げられている。ここで腸腰筋が大きな力を発揮しているに違いない。だから、ここで強い引き上げを意識するのが大事だ!」などです。

実際には、「すでに高いスピードで腿が上がっている」ように見えるときには、腸腰筋の活動はそこまで活発ではなく、既に腿を下に振り下ろす活動に切り替わっています。実際に腸腰筋が大きな力を発揮しているのは、腿が身体の後ろに行き、腿が流れっぱなしにならないように引き戻す局面から、身体の前に引き出される瞬間です。

※馬場ほか(2000)より

力が発揮されているのは腕や脚が「速く動いている時」とは限りません。大きな加速度を持っている時です。力を発揮し続けた結果、その部位が加速度を持ち、動作のスピードが上がるわけです。

つまり、その「速い動作」が見えているときには、その動作に関わる筋肉の力発揮は既に終わっているかもしれない、中枢からの指令はさらにそれより前に終了している可能性が高い・・・ということです。そのことを無視して、話を進めてしまえば、本当に力を入れないといけないタイミングには意識が向かず、逆に力を入れるべきでない瞬間に、意識を向けさせてしまうというミスリードに発展してしまう可能性が出てきます。

勘違い②「角度が変わったから、その筋肉が力を発揮している」

「踵が引き付けられている。膝を曲げるハムの筋力が強いに違いない。」

「蹴り出しでの腰の反りがすごい。蹴り出しの最後の方では腰を反る筋力が大事。」

これらについても、動作を動作だけで解釈してしまった場合に起こり得る解釈です。

踵の引き付けは、膝を曲げる筋肉、主にハムストリングを使って行われているという認識を持っている人は未だに多いです。しかし、実はこの時、ハムストリングは踵を引き付けるような力を発揮していません。

踵が引き付けられるのは、腿を素早く前に引き出した結果、自然と引き付けられるというような認識が正しいと言われています。膝が曲がる動作が見える=膝を曲げる筋肉が力を発揮しているわけではありません。つまり、目に見える動作に関連している筋肉は、単純にその関節に近い筋肉であるとは限らないというわけです。

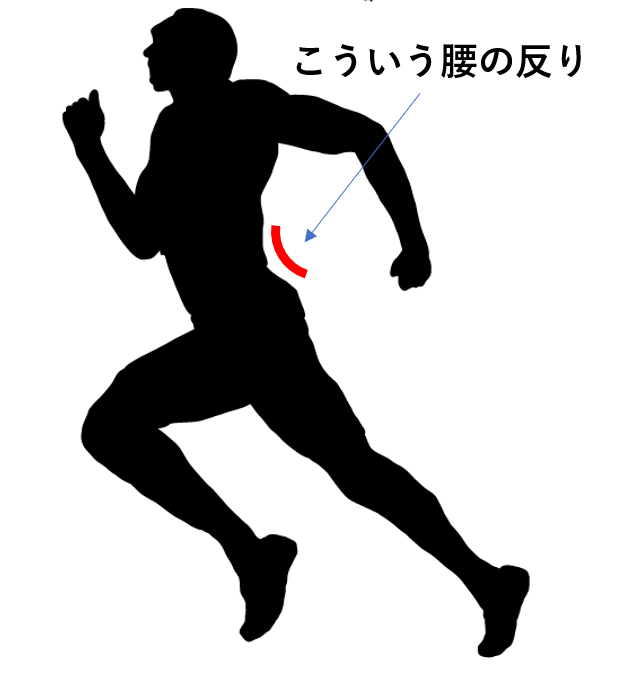

「蹴り出しの腰の反り」についても同様です。足が速いトップスプリンターの走りを見ると、地面の蹴り出しで、腰がグッと反られているように見えます。ですが果たして、「キック時の腰の反りがすごいから、キック時に腰の反りを使って地面を蹴っている」と言えるのでしょうか?

これに関しては明確なことは言えませんが、キック終盤に腰の反りを使って地面に力を伝えているとは言い難いでしょう。

そもそもスプリンターは臀部が大きく発達しており、普通に直立姿勢でいるだけでも、腰が大きく沿っているように見えます。また、骨盤もやや前傾気味の選手も多いでしょう。そのような選手が股関節を伸展させた肢位を取れば、腰をグッと反らせているように見えるのは必然的です。

確かに、地面をキックしている間、股関節を伸ばす力と同等に、腰椎を伸ばす力も発揮されています(Sado et al.,2016)。しかしこれは蹴り出しの終盤部分ではありません。最後の蹴り出しの局面では、既に股関節では「腿を前に引き上げようとする力」に入れ替わっているはずなので、ここで腰椎を伸ばす力が大きくなっているとは言い難いでしょう。

どちらかというと、接地期の後半部分では、腰の伸展ではなく、腰の捻転が加わります。蹴り出しの瞬間に支持脚側の骨盤が遊脚の回復に先行して前に出てきます(大島と藤井,2016;Sado et al.,2017)。これによってスムーズな遊脚の引き出しと地面の蹴り出しを可能にしていると考えられています。

以上のことから、おそらく、蹴り出しでの腰の反りにかかわっているのは、蹴り出し時の腰椎の伸展ではなく、「そもそも臀部が発達して、骨盤が前傾気味であるトップスプリンターの形態要素」と「蹴り出し時の骨盤の捻転」が関わっている・・・といった方が妥当でしょう。

ここに関しては確定的なことは言えませんが、とにかく「その動作が見えた=その部位が力を出している」というわけではない、ということを確認しておきましょう。

勘違い③「特徴的な動作だ、本人もその動作を意識している!」

「脚の振り下ろしが速い。地面に足が付く直前に振り下ろす意識が大事なんだろう。」

これに関しては、間違っているとか、正しいだとかについては分かりません。もしかするとその選手はそういう意識をしているかもしれないし、それを基にしたアドバイスが、他の選手に「ハマる」場合もあるでしょう。

しかし、冒頭でも述べた通り、「その動作が起きている場面」「筋肉が力を発揮している場面」「人が意識を向けている場面」には、ズレがあります。その動作が見えた時には、すでに「意識」は終わっているはずですし、そもそもその選手が何を意識しているかなんて、その選手に聞かなければ分かりません。

こんなふうに、「動作としてはその瞬間そう動いている」けど、実際の力発揮や意識は全く別のタイミングで、まったく別の部位が関係しているということは、何も不思議なことではなく、必然的なことです。

したがって、動作を一つの瞬間を切り取って、その瞬間の画像一枚の情報だけで意識や筋肉の活動や、有効なトレーニングまで推察しようとするのはとても難しい、分かることが少なすぎるというわけです(世の中のバイオメカニクス研究者の方々の地道な努力に敬意を払いましょう)。

じゃあ、動作分析なんか何の役にも立たないのか?と思われる方がいるかもしれません。しかし、決してそのようなことを言っているわけではありません。ここまで述べてきた注意点を踏まえて、きちんと考察できれば、とても有用なトレーニングの材料になり得ます。

またその際には、以下の事柄にも注意を払う必要があります。