歩行中、ヒトの重心はどのように移動しているのでしょうか?

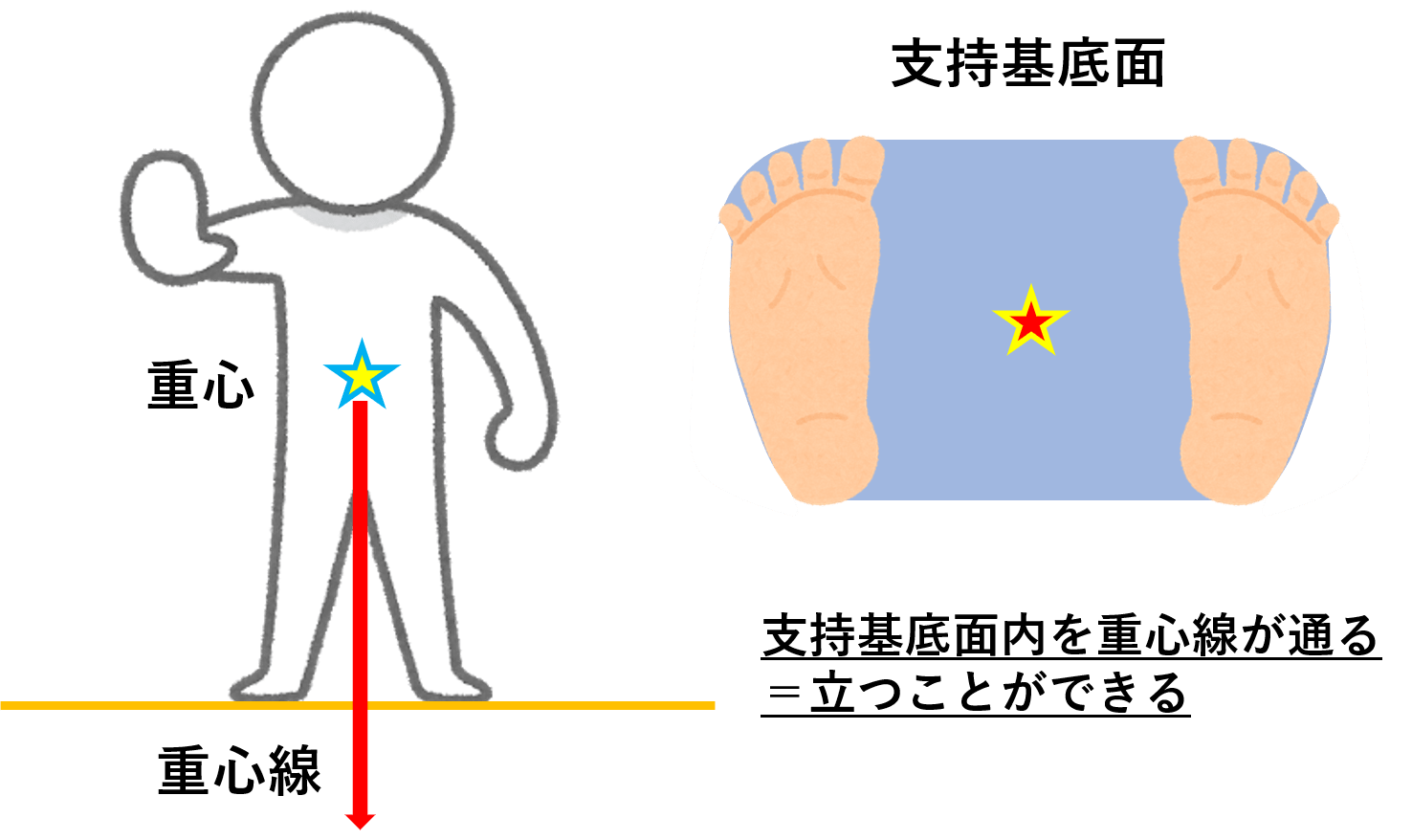

2足で立ち続けるためには、支持基底面から重心線を外さないようにすることが必要だと紹介しました(下図参照)。

関連記事

しかし、歩行や走行中など、移動運動中は必ずしも同じことが言えません。

歩行中は片足で接地している局面が多く、また同じ足が接地している時間も短いため、ずっと重心線を支持基底面に乗せておくことができないからです。

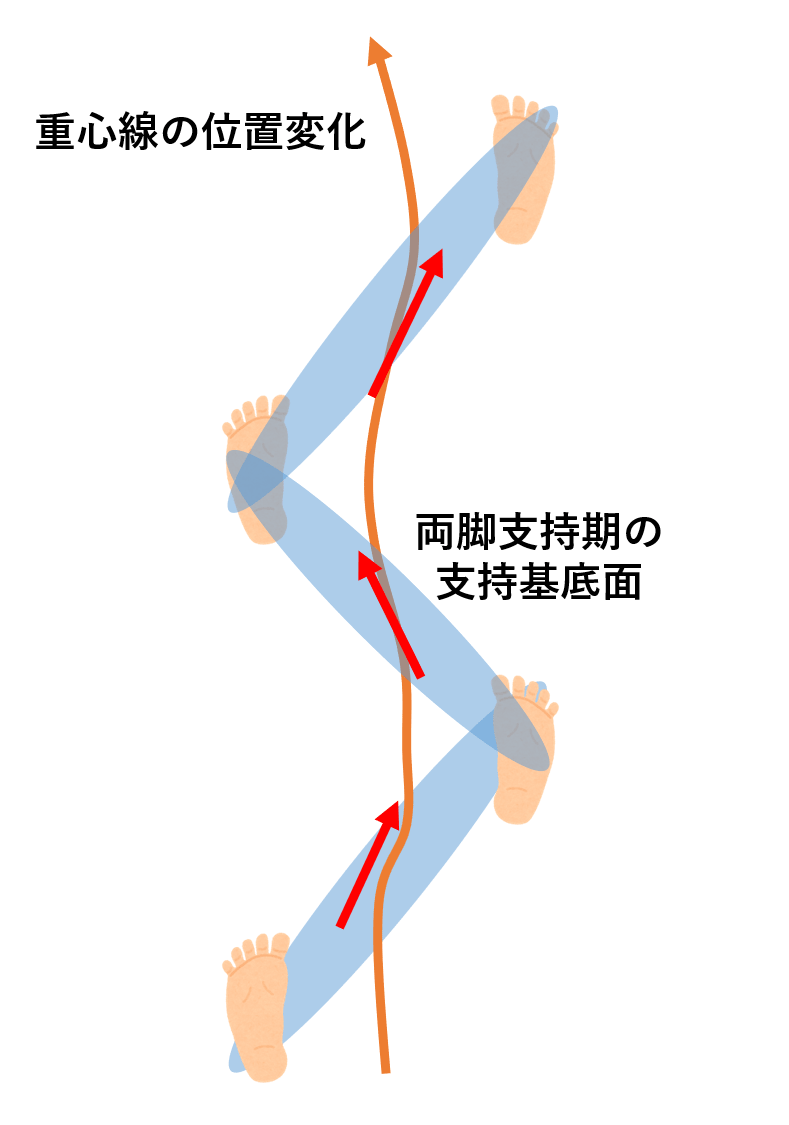

なので歩行中の支持基底面と重心線の位置の関係は、以下のようになります。

このように、歩行中は重心線が支持基底面と重なる局面がわずかしかありません。

重心線が支持基底面の外にあるということは、身体全体に回転力(モーメント)が生まれることになります。

そうすると、バランスを崩して倒れてしまいそうになりますが、歩行では次の一歩を踏み出すことで、身体を支え、また次の一歩を踏み出す…と、この動作の連続によって、安定性を保っているわけです。

また、歩行中は上下左右に重心位置が数センチ変化します。まっすぐ移動しているわけでありません。

左足が地面に接地してから、右足が接地するまでに、重心はやや右側へ移動します。右足から左足接地に向かう時は、左側に少し移動します。

上下動は、足が地面に接地した瞬間に最も低く、支持期の中盤で最も高くなります。