では、離地時の鉛直初速度を高めるためには何が必要なのでしょうか?

そのカギが垂直跳中の地面反力に隠されています。

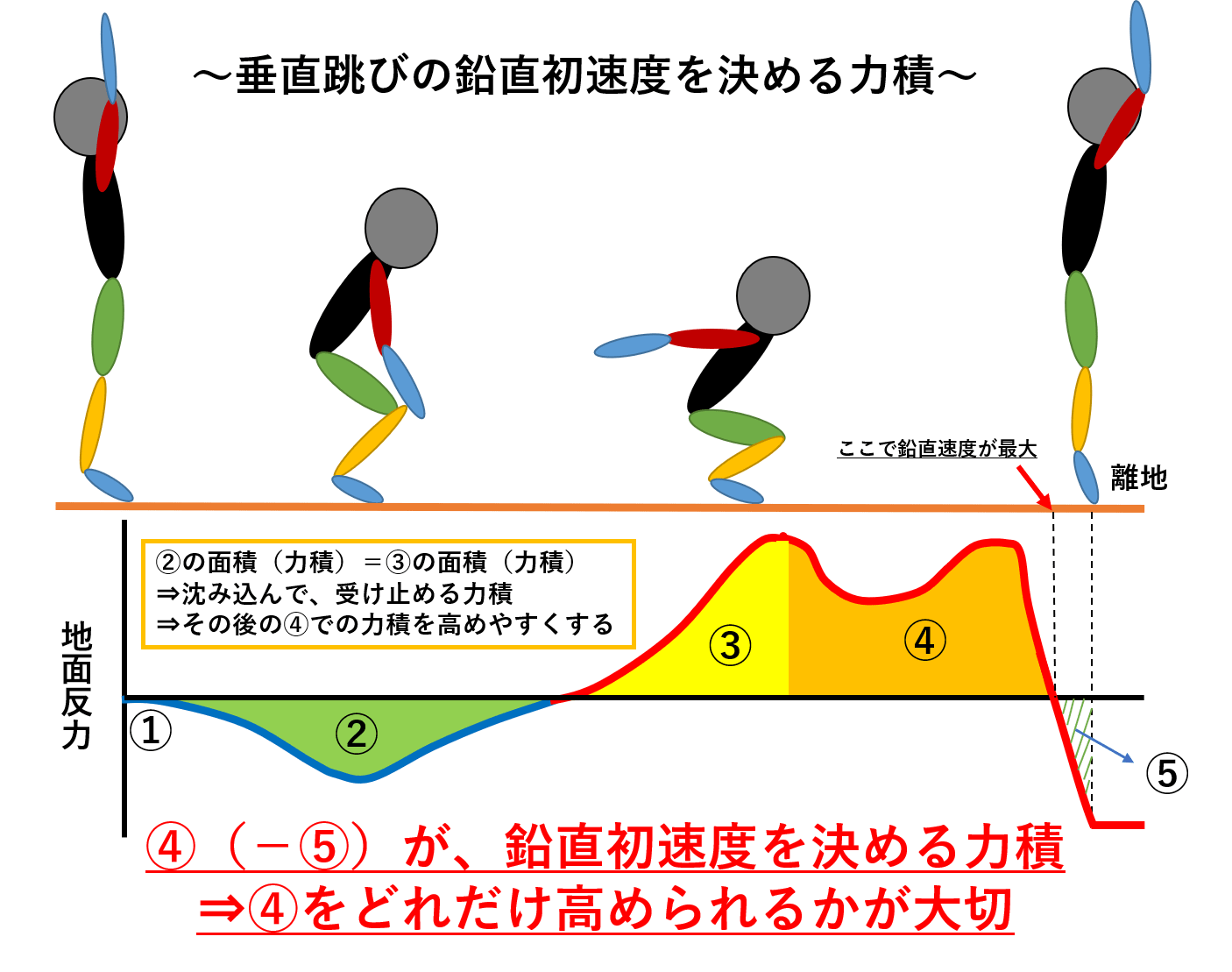

以下の図は、垂直跳での地面反力の変化を表したものです。

まず最初の①の局面では、自分の体重の分だけ地面反力が発生しています。何も動いていないので、この地面反力は一定です。

②では、踏み切りの準備動作として身体を沈み込ませる時に地面反力が減っています。これを抜重と言い、自分の重心位置をいきなり下方向に加速させることによって起こります。

③では、沈み込みによる重心位置が最下点になり、下降していた重心速度を停止させるために、地面反力が増えていき、ここで地面反力は最大になります。

どれくらいの力がどれだけの時間作用したかを「力積」と言いました。

関連記事

この場合、地面反力の曲線と時間軸で囲まれた面積が力積ということになりますが、沈み込みによって起きる抜重時の②の力積と、重心が最下点に達するまでの③の力積は同じになります。

なぜなら、重心を下向きに加速させるのに要する力積と、逆向きで同じだけの力積がなければ、その速度を0にすることはできないからです。

次に④の局面では、上方向に身体全体を使って伸び上がり、鉛直上向きの速度を高めて、地面から足が離れることになります。ここで地面反力が減っていくのは、収縮速度が高くなるほど、筋肉は筋力を発揮しにくくなる特性があるからです。

その後、地面から足が離れる瞬間まで地面反力は低下していき、離地時に0になります。地面反力が自分の体重を支える力よりも小さくなると、身体にかかる重力の方が大きくなってしまうので、身体の鉛直速度が少しだけ低くなります。これは力積の⑤の部分の大きさによるものです。

大きな力を長い時間作用させるほど、物体は加速して高い速度を持ちます。動き出しから垂直跳びの動作全体を通して、体重よりも大きな上向きの力積をどれだけかけられたかで、上向きの速度が決まるわけです。離地時にどれだけ大きな鉛直上向きの初速度を得られるかは、④から⑤の力積を引いた分で決まることになります(⑤はどうしようもないところがあるので、④をいかに高めるかが重要)。

つまり、沈み込んだ局面から伸び上がり切るまでにどれだけ大きな力を地面に伝えられるかが、垂直跳の記録を決めることになるのです。

空中でどれだけ足掻いても跳躍高は変わりません。ちなみにこの時にかかる地面反力の大きさは、体重の約1.5倍ほどになると言います(深代ほか,2010)。