素人には、経験豊富な専門家と勉強し始めの人の区別がつきにくい

知識や思考を深めて、経験を積んだ上で自信が少しなくなっている人は、勉強し始めでまだまだ知識が浅いけど自信満々な人と、本当に知識や経験が豊富で自信がある人の見分けが、かなり簡単に付くようになってきます。これも既に述べた通りです。

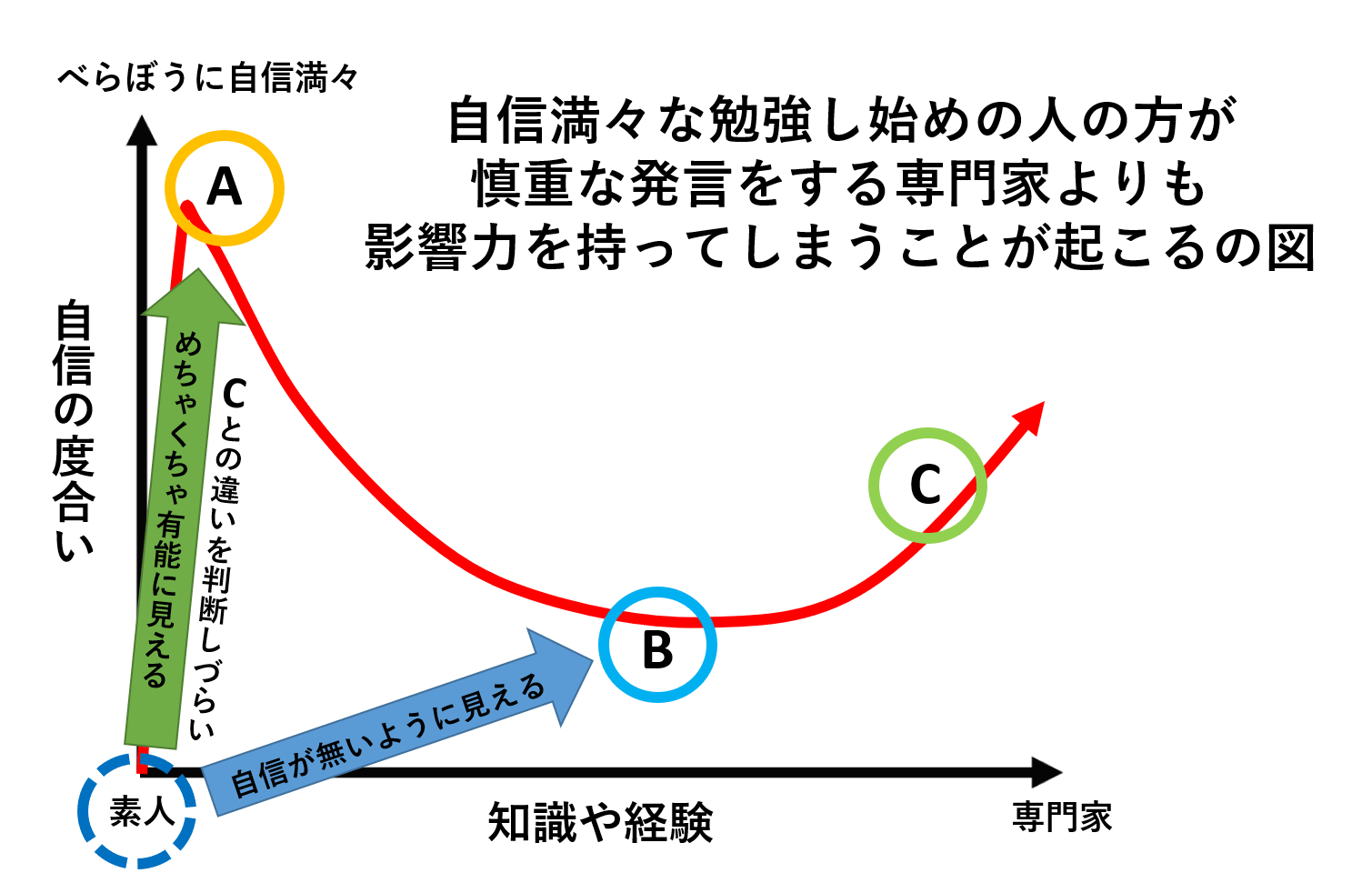

一方で、その分野にまったく精通していない人では、勉強し始めで自信がある人と、本当にその分野を極めて自信がある人の区別がなかなか付きづらいことが考えられます。また、スキルは明らかに高いが自信が無い人よりも、知識も経験も浅いのに自信満々の人の方が有能に見えてしまう…というのもあるでしょう(下図参照)。

これは、まったく科学的根拠のない「似非科学」と言うものが世間に広まってしまう仕組みと似たようなものです。その分野に精通していない人は、何らかの知識がある人間の言い切ることを鵜呑みにしてしまいます。なぜなら自信満々に物事を語ってくれるその人のことを専門家だと思っているからです。人は自信が無い人よりも、自信がある人を信用します。自信がある人から教えてもらいたいと思ってしまうのは、仕方のないことなのかもしれません。

自信を持った振りをするのは辛いけど

スポーツ指導者やトレーニング指導者など、何かしらのコーチング、指導に関わる人であれば、やはり自信を持って、実践を続けていきたいものです。おそらく、教えられる側も「自信を持った指導」を望んでいるはずです。自信の無さそうな人よりも、自分に自信を付けさせてくれるようなことをして欲しいと思うのが普通ではないでしょうか?

しかし、その分野について専門的に学び続けていると、「これはこうやるのが正解なんだ」と、断言できることなんてそんなに多くないことに気づき、言い切ってしまうことを恐れるようになったり、本当に選手の将来のことを考えて、教えすぎることに不安を抱いたり…と、なんだか指導してもらう側からすると頼りなくみられてしまうような、そんな気持ちになってしまう、そういう経験をするときが来るはずです。

言い切りを恐れて、本当に指導される側のことを考えた上での指導者の行動は、なんだか自信が無さげで、正しいことを伝えているのに、その人のことを考えた上での行動なのに、「ちゃんと教えてくれない」とみなされてしまうこともあるかもしれません。対して、トンデモな内容であっても、自信満々に振舞っている人の方が、資質能力が高いとみなされてしまうこともあるかもしれません。これは、必死に勉強を続けている現場の指導者にとって辛く、歯がゆいことです。

また、指導者として、ここは選手に自信を持たせるべきだ、迷いを打ち消してあげるべき局面だ、と判断した時には(それがまだ研究段階で良く分かっておらず、真実ではなかったり、個人差次第の物事であっても)、これが正解だとあえて言い切ることも必要になるかもしれません。本当の意味で自信はなくとも、自信を持ったふりをすることで指導される側にメリットがあるんなら、それはやるべきことなのかもしれません。多少後ろめたさはありますが、「このトレーニングは必ずお前を強くする!断言する!」という感じで。このように、自身の資質能力を高めようと努力していれば、様々な葛藤に直面していくことにもなるわけです。