スポーツが「上手い」人の動作は、とても滑らかに見えることが多いです。逆に初心者などでは動きがぎこちなくて、なんだかロボットを見ているような気分になるかもしれません。この違いは何にあるのでしょう?

その原因の一つに「拮抗筋の緊張」があります。

先述の「肘を曲げる運動」では、主動筋である上腕二頭筋が力を発揮することで前腕が引っ張られ、肘が曲がります。

この時実は、拮抗筋である上腕三頭筋もわずかに力を発揮しているのです。主動筋も拮抗筋も力を発揮してしまうことを「共縮」と言います。

この共縮は、関節の動きを微調整しようとしたり、関節運動の素早さにリミッターをかけて、怪我に繋がらないようにするなどの理由で発生します。

しかし、より高いスピードでパワフルな運動が求められるスポーツの動作では、この共縮が起こることで動きにぎこちなさが出てしまったり、大きなパワーを発揮できなくなることに繋がります。

したがって、滑らかに、かつパワフルな動作をするためには拮抗筋の緊張を解いて、主動筋の力を最大限に関節運動に引き出してあげる必要があるわけです。

では、どうすれば良いか。

そのシンプルな方法が、その動作の練習をすることです。繰り返し行うことで、効率的な筋肉の動かし方、力の入れ方、抜き方などのコツがつかめてきます。

もう一つの方法が、ストレッチによって一時的に拮抗筋の緊張を解く方法です。

これは、垂直跳びなどのシンプルな運動を行う上で非常に有用な方法です。拮抗筋が一時的に緩むことによって、共縮が起きにくくなり、主動筋で発揮した力がより効率的に関節運動に変換されるという仕組みです。

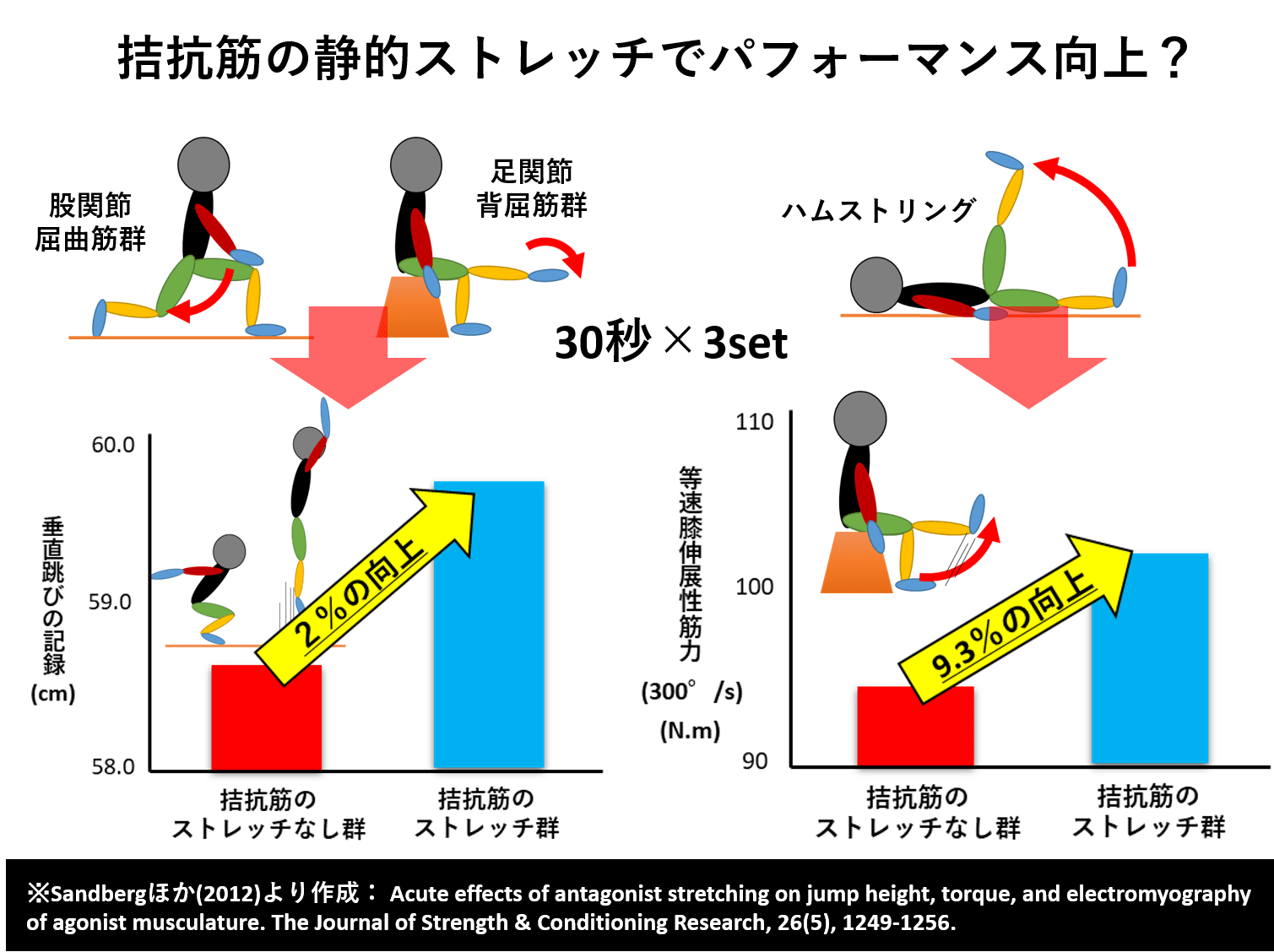

実際に、Sandbergほか(2012)の研究では、垂直跳びの足首伸展、股関節伸展に関わる筋肉の拮抗筋を30秒×3setストレッチさせることで、垂直跳びの数値が向上したことを報告しています。

また、ハムストリングをストレッチさせることで、膝伸展の等速性筋力も改善したとされています。

このような方法をウォーミングアップに取り入れることで、特定の運動パフォーマンスを簡単に向上させられるのは驚きですね。垂直跳びと同様に、スポーツテストでの立幅跳びの前に、足首全面や、股関節前面のストレッチを実施することで、記録の向上が期待できるかもしれません。

ぜひ試してみてください。