「スポーツ(体力)テスト」で測定している体力と言うのは、この「身体的要素の行動体力」です。例えば以下のようなものが挙げられます。

筋力

「筋力」は、その名の通り、筋肉が発揮できる力のことを言います。例えば、より重たいバーベルを用いたスクワットができる人は、筋肉で大きな力を発揮できているはずなので、「筋力が高い人」だと言われるのは当然です。

筋力の指標にはいろいろなものが用いられますが、最もよく用いられるのが「等尺性の最大筋力」と言うものです。これは、力を発揮している間に筋肉の長さが短くなったり、長くなったりせずに発揮できる力の大きさを表します。体力テストの「握力」がそれにあたるものです。

また、この筋力は、女子では10歳前後、男子では10代前半に顕著に向上し、トレーニングしていないと、40台頃から加齢とともに低下していってしまいます。

加齢と握力の変化

※「スポーツ庁 平成27年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について」より引用

筋力不足は、運動量の低下、転倒、それに伴う将来の寝たきり状態と関連しています。負荷をかけたトレーニングを行うなどして、積極的に「貯筋」を心がけましょう。加えて、筋肉はトレーニングによって、60歳を過ぎた後でも増加させることができます。

スピード(敏捷性)

「スピード」は、刺激に対して素早く反応できたり、ある動作を素早く反復できたり、走ったり泳いだりするスピードが高いことなどを指す能力です。これは、筋肉にどれだけ指令を早く送ることができるかや、筋肉がどれだけ速く強く収縮できるかといった能力に依存します。

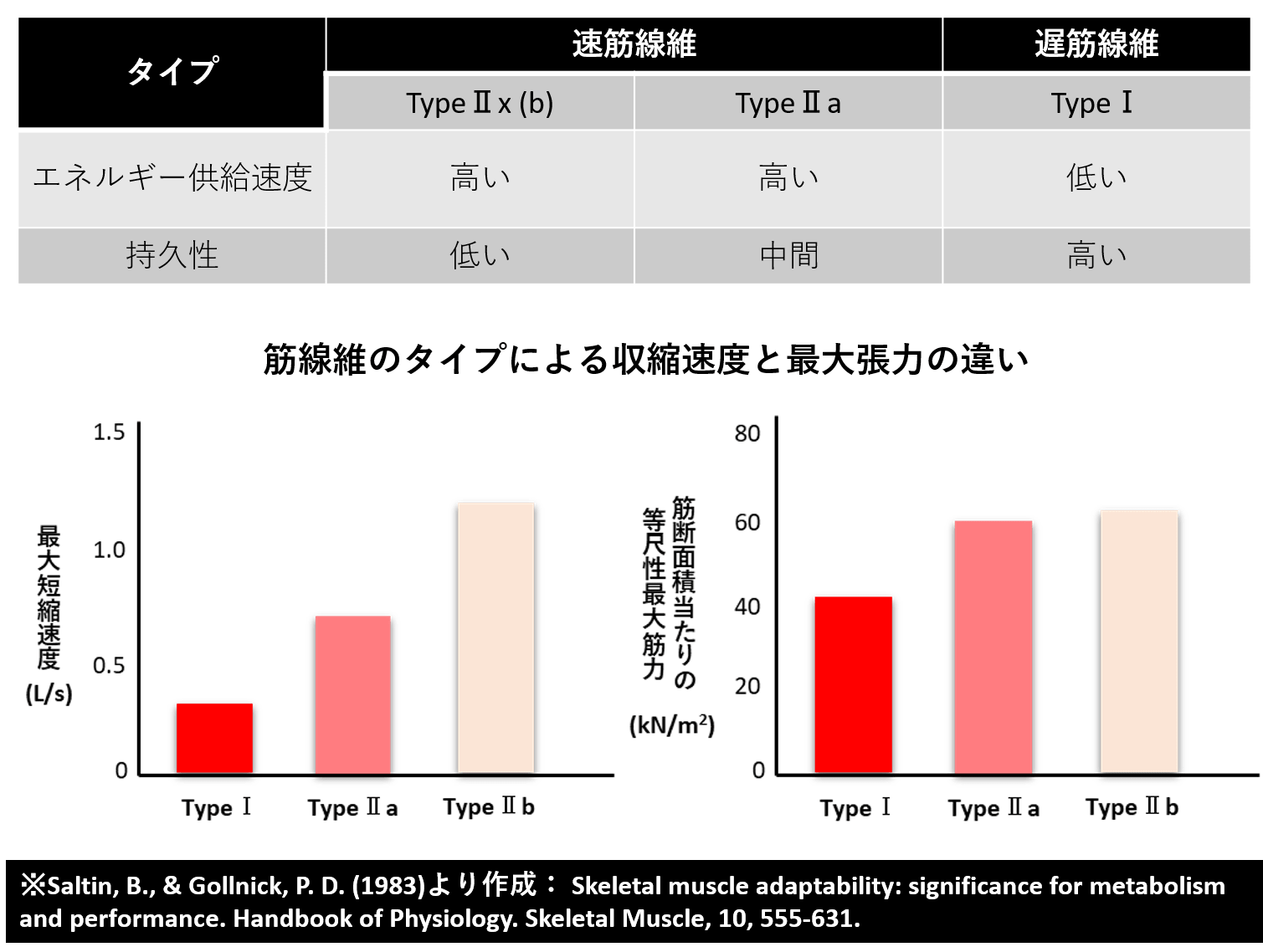

また、筋肉を形作っている「筋線維」には、大きな力を発揮できるが持久性に乏しい「速筋線維」と、大きな力は出せないが、持久性の高い「遅筋線維」があります。この筋線維の比率には個人差があり、一般に「速筋線維」が多いほど、筋肉の収縮スピードは高いと言われています。

体力測定で用いられる測定方法としては「反復横跳び」や「50m走」がこれに当たります。

平衡性、協働性

「平衡性」や「協働性」は、簡単に言うと「自分の身体を思い通りにコントロールできる能力」を指します。したがって、この能力に長けていると、やっとことの無い動作でも、他人よりも上手く行うことができたり、不安定な場所でも、動作を的確に、安定して遂行することができるはずです。

例えば、目を閉じたままで片足立ちがどれくらい長くできるかや、平均台の上を安定して渡ることができるかどうかなどが、この能力を判断する指標になります。

持久性

「持久性」は、特定の運動をどれだけ長く行うことができるかを表すものです。比較的強い力を発揮し続ける能力は「筋持久力」、全身運動を長く続ける能力は「全身持久力」と、使い分けられることが多いです。

この能力には、特に「筋肉が酸素をどれだけ利用できるか」の能力が関わります。したがって、酸素を利用してエネルギーを生み出す器官である「ミトコンドリア」、酸素を届ける「毛細血管」をどれだけ増やすことができるかに、この能力の向上のカギがあると言えます。

加えて、筋肉に蓄えられている「グリコーゲン(糖質)」などのエネルギー源の多さ、酸素を取り入れ、運ぶための呼吸循環器の機能も関わっています。

体力テストでの指標は「20mシャトルラン」や「1500m走」がこれに当たります。この能力は、トレーニングをしていないと、10台半ばごろから低下していきます。

加齢と持久力の変化

※「スポーツ庁 平成27年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について」より引用

日常レベルで生活するだけであれば、このような持久能力は必要ないと考えられます。しかし。この持久力の指標である「最大酸素摂取量」を伸ばす、維持することは、健康に生活することのできる寿命、すなわち「健康寿命」を伸ばすために非常に重要です。

全身持久力が高い人は、より多くの活動を、しかも楽に行うことができると考えられます。ということは、自然と日常生活での運動量は増えやすく、筋肉量を維持しやすかったり、代謝が良くなりやすかったりと、様々なメリットが伴います。

柔軟性

「柔軟性」は、「どれだけ大きく身体を動かすことができるか」を表します。筋肉の伸張性が高く、関節の可動域が大きいことが重要です。

これを評価する体力テストが「長座体前屈」です。このテストでは、主に腿の裏側の筋肉の伸びやすさ(伸張性)を評価しています。しかし、このテストでは、体幹部分の長さによる影響も大きく、また、柔軟性と言えど腿の裏の筋肉だけであるため、正確な指標と言えるかどうかは怪しいところがあります。