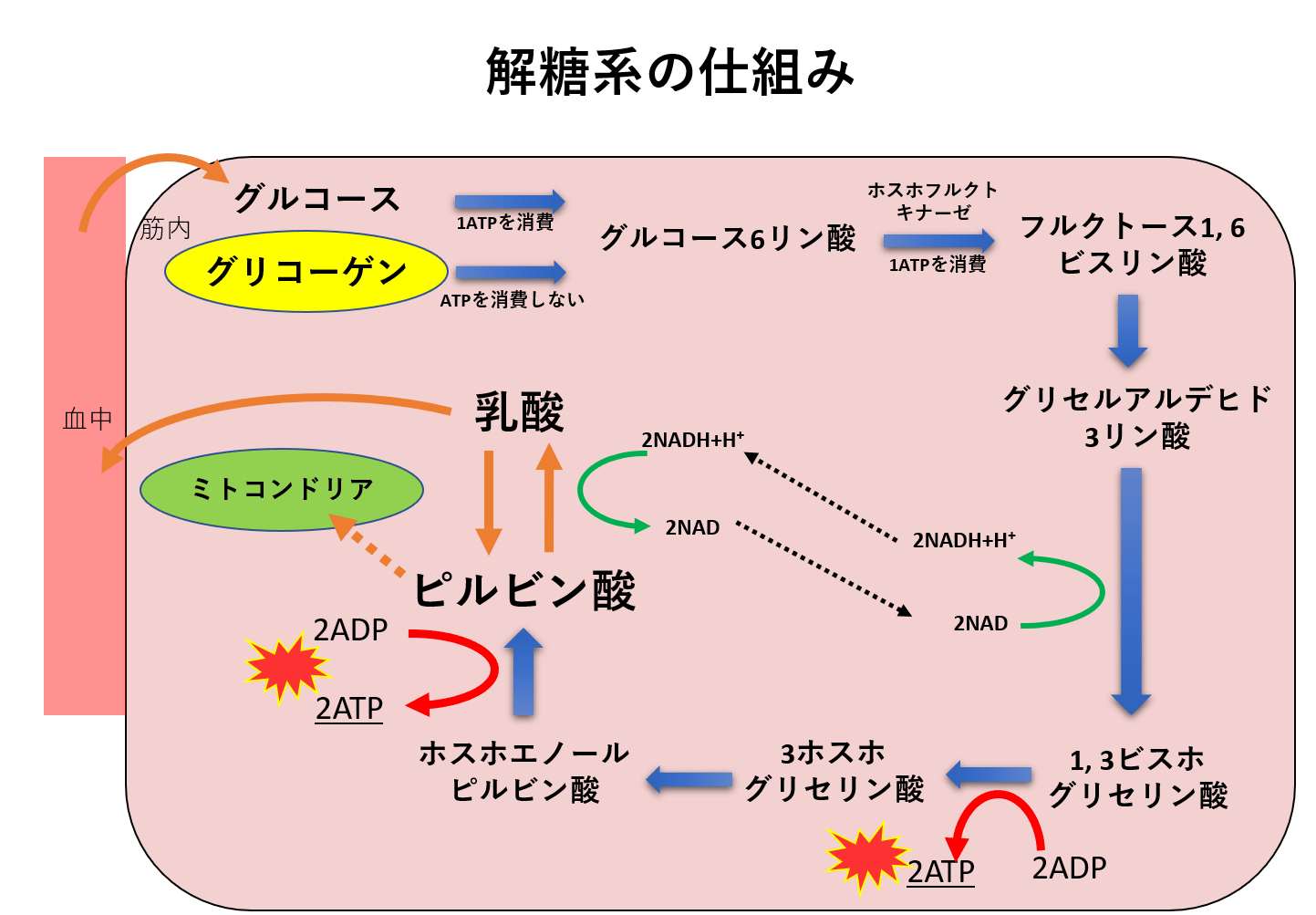

筋内のグリコーゲン、または血中のグルコースが、グルコース6-リン酸に分解されます。そして、このグルコース6-リン酸は、以下の図のようなルートを辿って、ピルビン酸になるまでの過程で、ATPの再合成に必要なエネルギーを生み出します。

また、ピルビン酸は筋肉内のミトコンドリアで処理されることになりますが、ピルビン酸の貯蔵量には限界があると考えられています。ここで、ミトコンドリアでのピルビン酸の処理が追いつかない場合、ピルビン酸は「乳酸」と言う物質に変換されます。

そしてこの乳酸は、以下の2つのルートを辿って処理されます。

一つは、運動強度が低くなるなどで、ピルビン酸の代謝が追いついてきた時、乳酸は再度ピルビン酸に変換され、その筋肉でのエネルギー源となります。もう一つは、血中へ出て行き、他の筋肉や臓器のエネルギーとして代謝されるルートです。

いずれにせよ、解糖系を経て得られた乳酸はどこかで効率の良いエネルギーとして処理されることになるわけです。

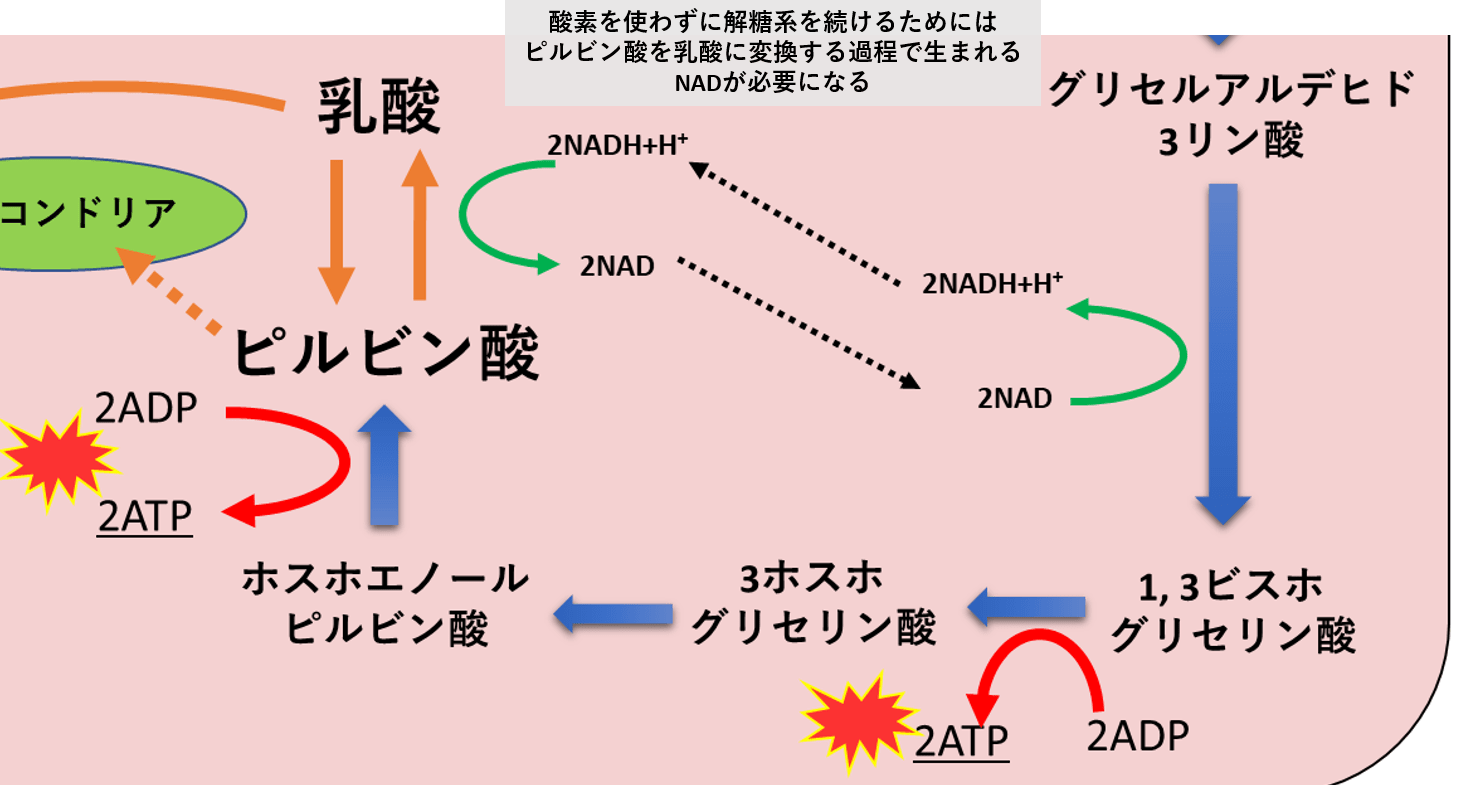

酸素が十分にない時に解糖を進めるためには、乳酸の生成が必要

グリセルアルデヒド3-リン酸が、1,3ビスホグリセリン酸に変換される時、NAD(電子運搬体)という補酵素に水素イオンを受け渡す必要があります。

一方、ピルビン酸を乳酸に変換する時、NADHから水素イオンが抜き取られ、NADとなります。この時できるNADは、上のグリセルアルデヒド3-リン酸を、1,3びすほグリセリン酸に変換する時に使われるわけです。

したがって、ピルビン酸を乳酸に変換するのは、糖をピルビン酸に分解してエネルギーを得るために必須ということになります。

グルコースとグリコーゲンの分解では、生まれるエネルギーの量が違う

1モルのグルコース6-リン酸からは、3モルのATPが合成されます。ここで、グルコースはグルコース6-リン酸になる時、1モルのATPを消費するので、1モルのグルコースからは3-1=合計2モルのATPを生み出すことができます。

一方、グリコーゲンを分解して、グルコース6-リン酸になる時はATPを消費しません。なので、1モルのグリコーゲンからは3モルのATPを生み出すことができます。

筋肉に糖をあえてグリコーゲンという形で貯蔵しているのは、このように糖を効率的にエネルギーに変えられるようにするためだとも言えるわけです。