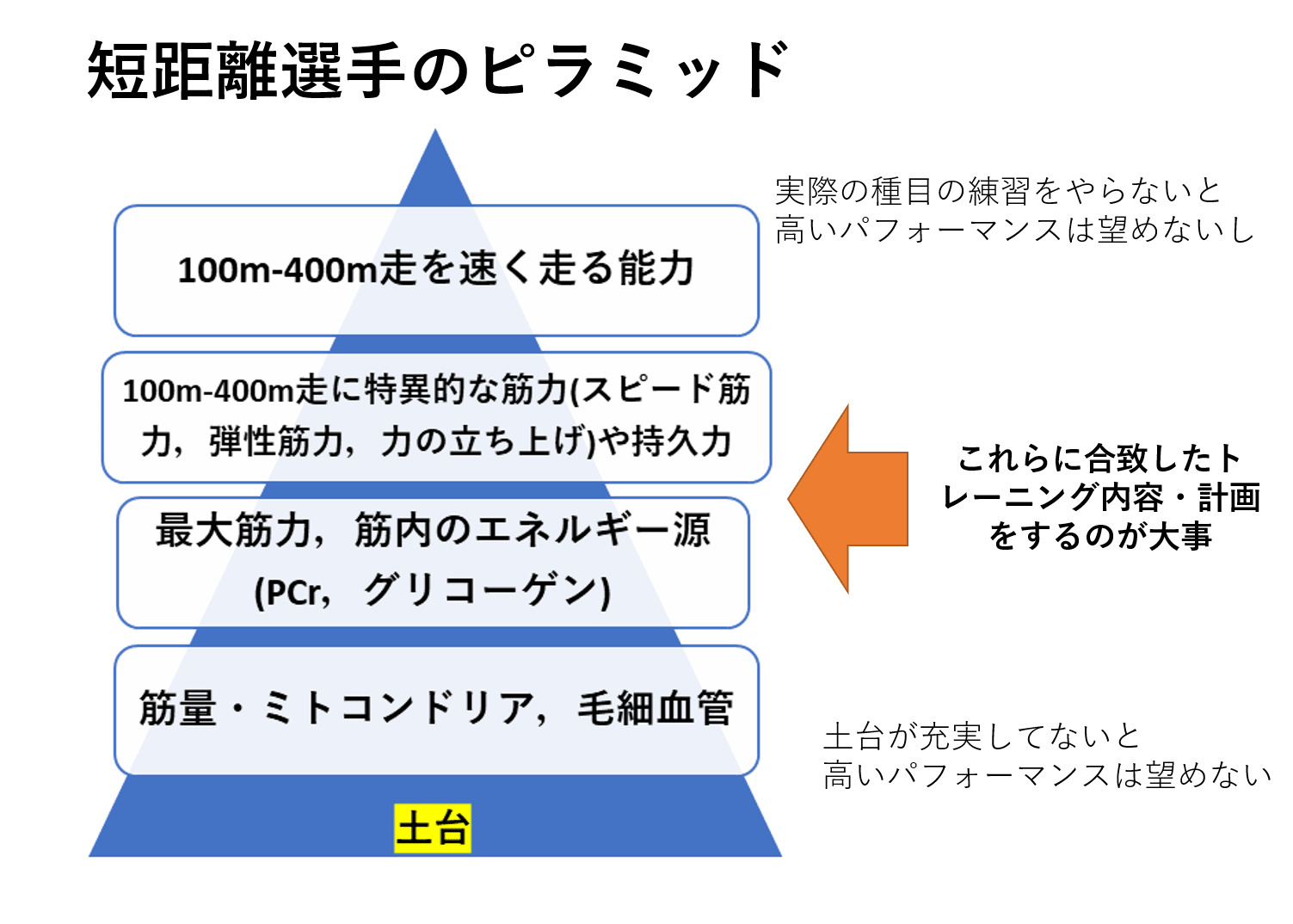

伝統的なマトヴェーエフのピリオダイゼーションは、ターゲットとする複数の一般的体力要素を同時に伸ばせることを前提にしています。例えば基本的な筋肉量、筋力、持久力、パワーなどです。ここまで紹介してきた短距離走のパフォーマンスピラミッドで言うと「筋肉量(速筋線維)や筋力」と「速筋線維のミトコンドリアや毛細血管」などの土台部分の能力です。

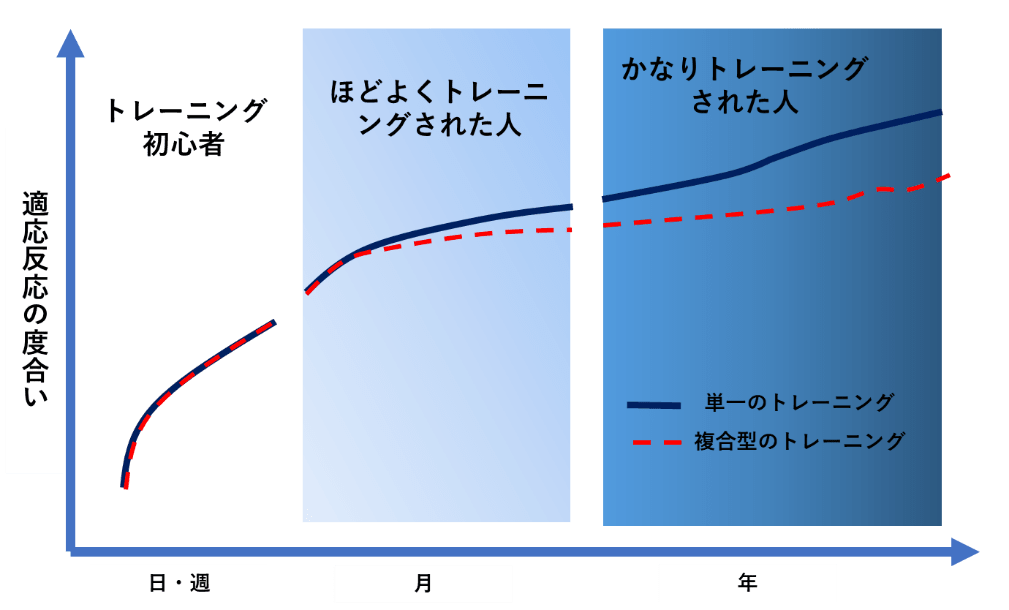

しかし、これら(特に筋力と持久力)を同時に発達させていくことは、トレーニング初心者であればそれが容易かもしれませんが、特に競技歴が長く、高度に発達したアスリートでは難しく、それぞれに集中したトレーニングが必要になることが指摘されています(Coffey& Hawley,2017)。

これは、筋力向上を目的としたトレーニングと持久力向上を目的としたトレーニングを同時進行させると、それぞれのトレーニングの適応が互いの適応反応を阻害してしまうからです。これを「トレーニングの干渉作用」と言います。

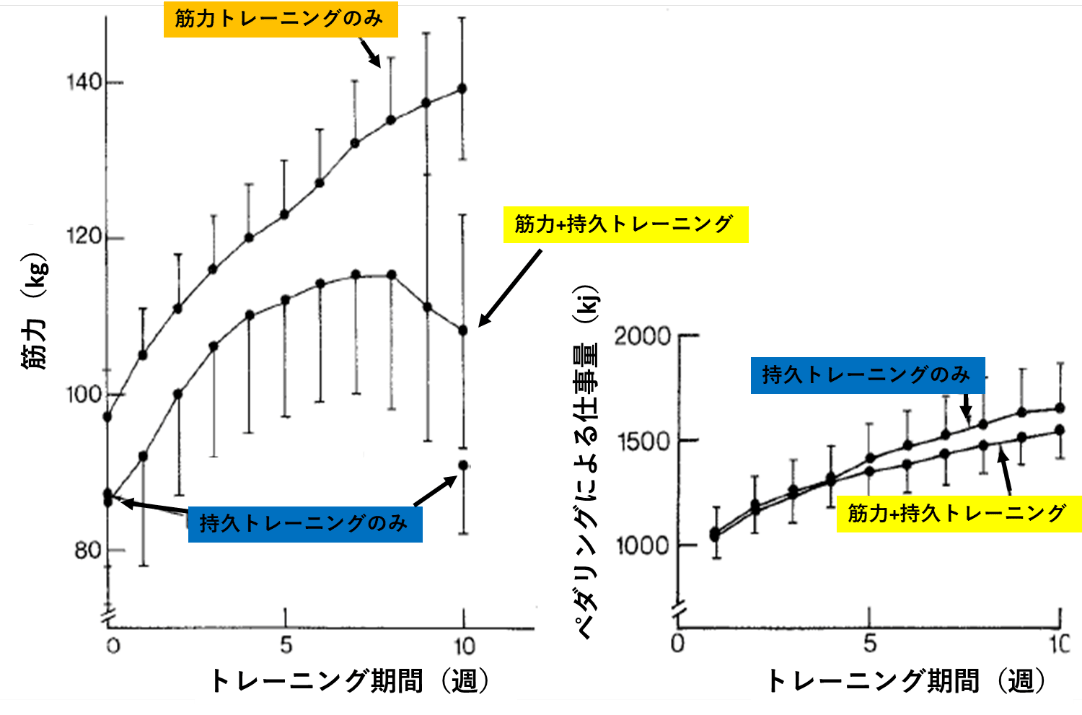

Hickson(1980)の研究では、、アスリートを「筋力トレーニングのみ」「持久トレーニングのみ」「筋力&持久トレーニングを同時に」の3つのグループに分け、10週間トレーニングを行わせています。その結果、筋力のみグループでは筋力向上、持久力のみグループでは持久力の向上がみられたが、筋力&持久力グループでは筋力向上の幅が小さく、持久力の伸びは持久力のみグループと同程度ではあったもののやや小さくなりました。

※Hickson(1980)より

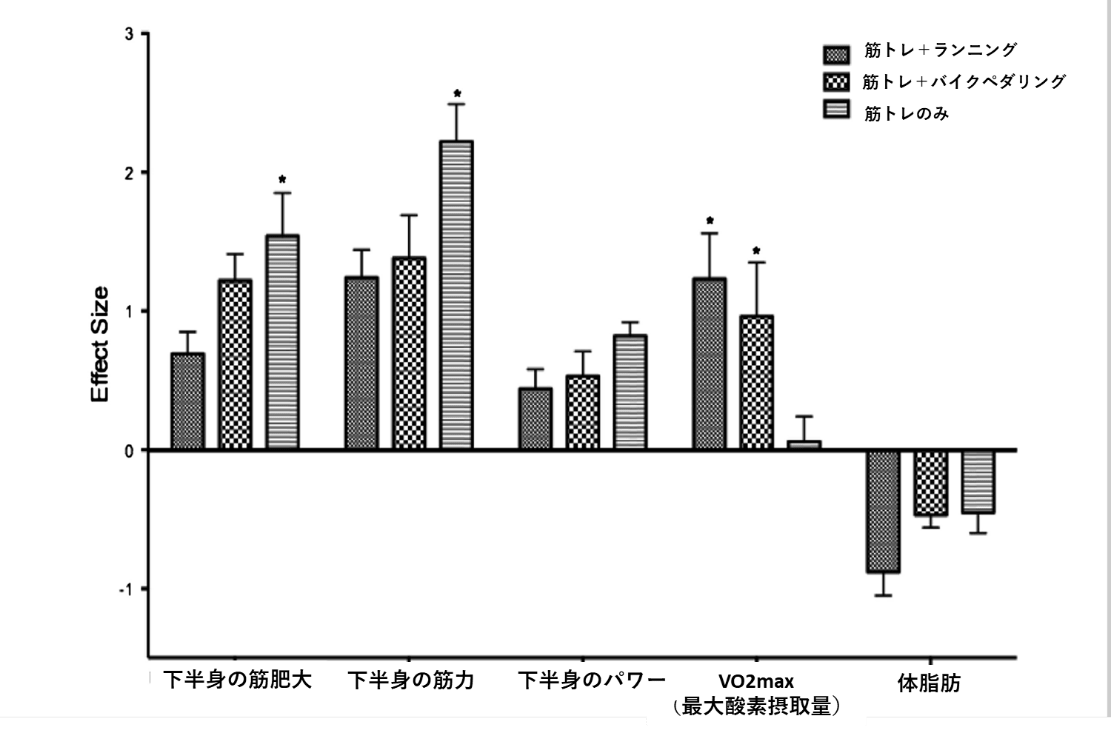

最近の報告(Coffey & Hawley, 2017; Wilson et al., 2012)では、持久トレーニングが筋肥大、筋力向上、パワー向上に与える影響やその原因や特徴について、以下のようにまとめられています。

~干渉作用についての要点~

- 持久トレーニングは筋肥大、筋力、特にパワー向上を阻害する。

- 持久トレーニングの頻度や時間が長いほど干渉作用は大きい。

- 持久トレーニングはバイクよりも、ランニングの方が干渉作用は大きい。

- 筋力トレーニングの干渉作用による持久能力向上への影響は小さい(体重増加を伴わない場合)。

- トレーニング初心者では干渉作用が無視できる場合があるが、競技歴が長く高度に発達したアスリートほど干渉作用は大きい。

|

※Wilson et al.,(2012)より

Coffey & Hawley,(2017)より作成

また、この伝統的なマトヴェーエフのトレーニングモデルを実施した追跡調査においては、過度の疲労蓄積、生理学的応答の矛盾によってオーバートレーニングのリスクが増加するとした報告もあります(Lehman et al.,1997)。

「筋肉も増やしたい」「持久力も付けたい」「技術を高めたい」…と、アレコレやりすぎるとトレーニングの共倒れが起きてしまうかもしれないですよ…というわけです。

関連記事