「何を食べないか?」よりも「何を食べるか?」を考えよう

必要なものを確保して、お腹いっぱいになることが長く続けるために重要です。

これこれがタンパク質~gで,脂質が~gで…と計算するのはめちゃくちゃ面倒。面倒だけど、最初だけでも意識を持って、どんな食品に何が多いか、何が少ないかを、アバウトでいいので把握しようと言う習慣をつけておくのは大事です。少しだけでも意識して、食べるべきものを優先的に選んで、食べる習慣をつけていくのが良いでしょう。

参考サイト(外部リンク)

・カロリーSlism

実践例①(練習後の炭水化物を減らして,朝しっかり食べよう)

トレーニング後の炭水化物を少し減らすと、筋肉の持久力にかかわるミトコンドリアが増えやすくなると言われています(Marquet et al.,2016)。また、体脂肪減にも効果的のようです。トレーニング後の食事の炭水化物をやや少なめにして、その分タンパク質やミネラルを豊富に摂取することを心がけてみましょう。

炭水化物は朝多めに食べて、その日の午後の練習に備えます。しかし、その日の朝にハードなトレーニングがある場合は、前日の夜にも炭水化物を普段通り摂取するのが望ましいです。

エネルギーが必要な時には多く摂り、必要ない時には抑えてあげる視点です。

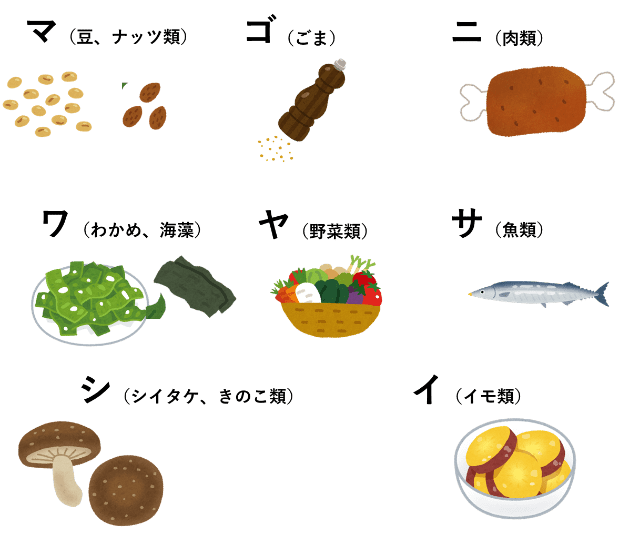

実践例②マゴニワヤサシイを食べよう

食材選びに迷ったら「マゴニワヤサシイ」を選んでみましょう。これらを美味しく食べる、そして日々の食事で満足感を得ることが、長く続けるために重要です。

実践例③牛乳で割ったプロテインをトレーニング後か夕飯前に飲む

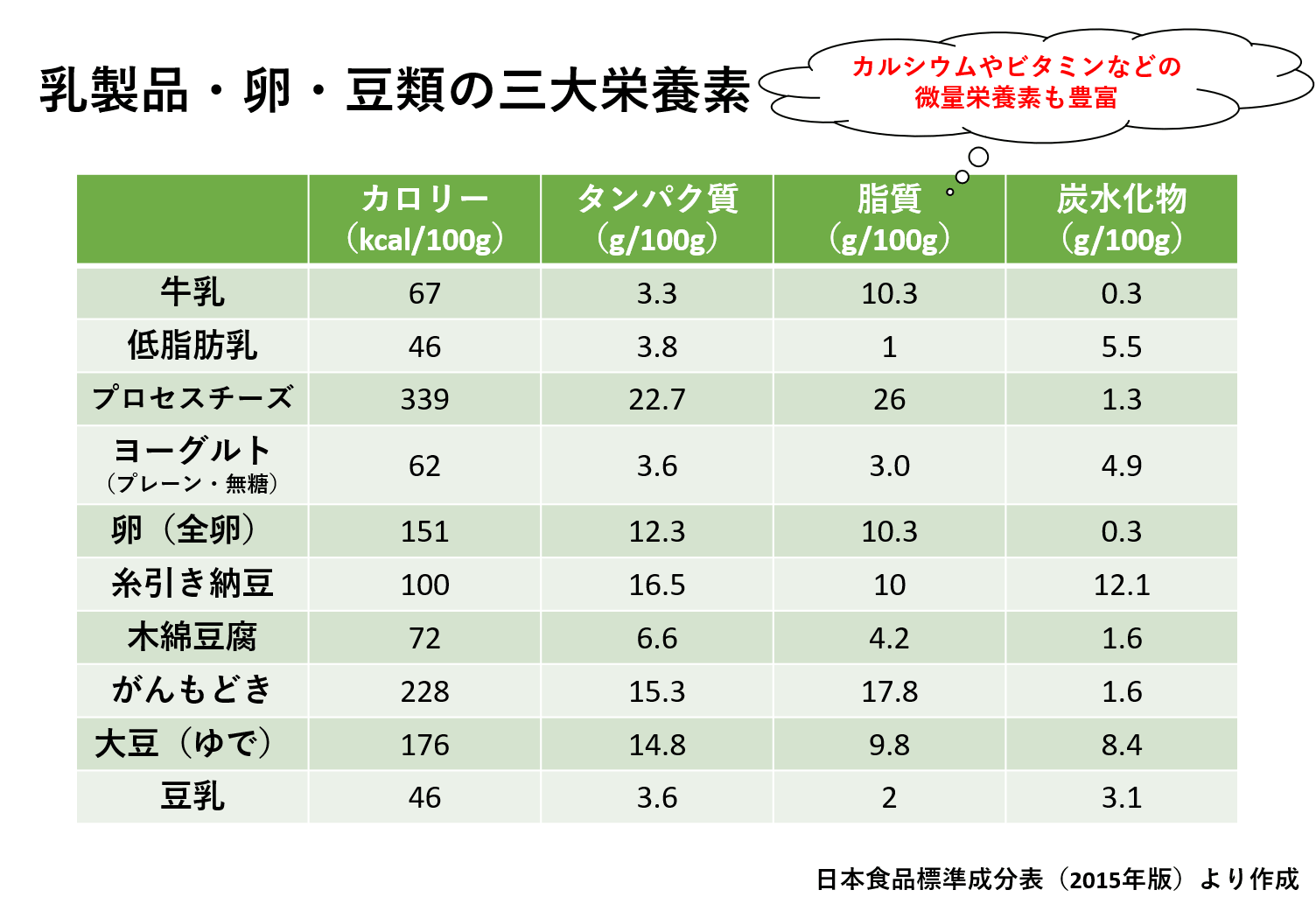

ホエイプロテインや牛乳はその後の食欲を抑える効果があるとされています。なので、トレーニング後の食べ過ぎを防ぐことにつながります。プロテイン飲むだけじゃ太らないので、安心して飲みましょう。購入時は「ホエイ」プロテインを選びましょう。

実践例④お菓子は成分表を確認しよう

「お菓子は食べていい」です。ダメなのは「お菓子、デザートが習慣化すること」です。たまに食べる分には良いですし、楽しみの一つにもなります。

特に「これがいい!」と言うのが無ければ、裏の成分表を確認して、脂質の少ないものを選びましょう。アイスなら「氷菓orラクトアイス」と書かれているものを。

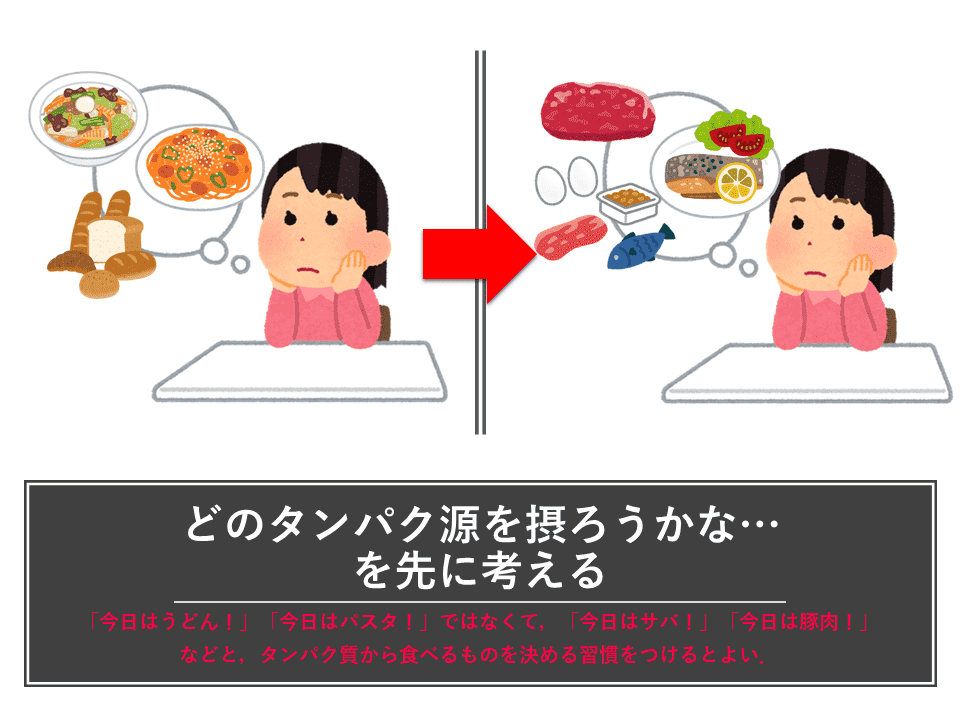

実践例⑤どのタンパク源を摂ろうかな…を先に考える

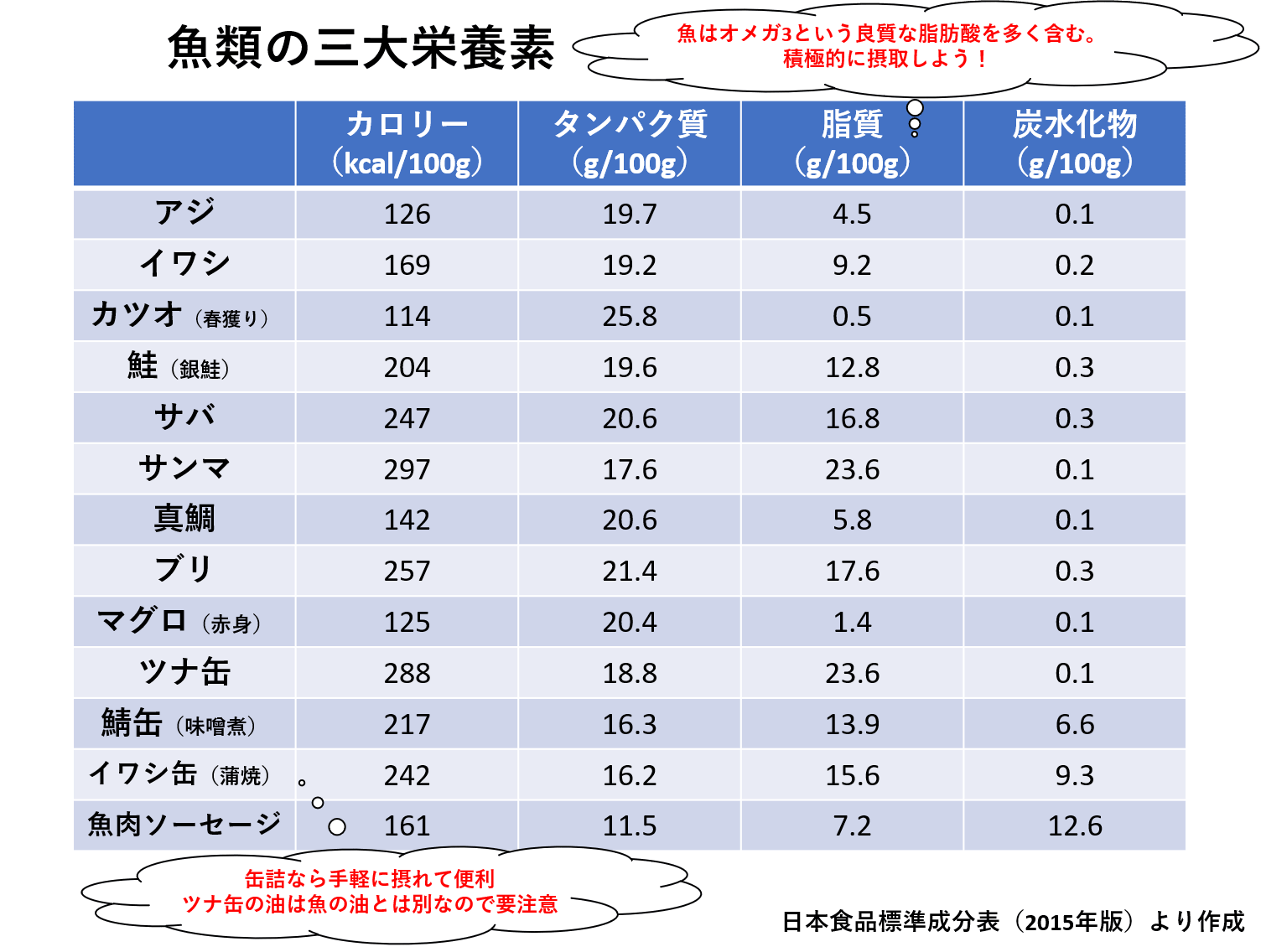

「今日はうどん!」「今日はパスタ!」ではなくて「今日はサバ!」「今日は豚肉!」などと、タンパク質から食べるものを決める習慣をつけるとよいでしょう。

主食から選んでしまうと、ついつい必要なタンパク質や微量栄養素が摂れずにカロリー過多になってしまいます。

実践例⑥一口食べたら箸を置く

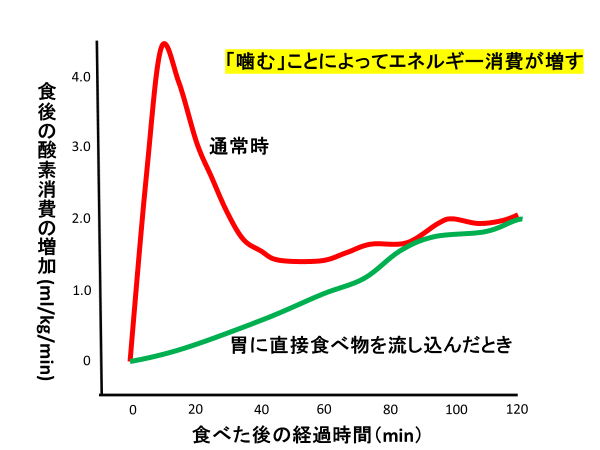

よく噛むことで、代謝が微妙に上がるのと、食べ過ぎを防ぐ効果があります。昔から言われている「よく噛んで食べましょう」はとても大事なことです。

※Diamond & LeBlanc (1987)より

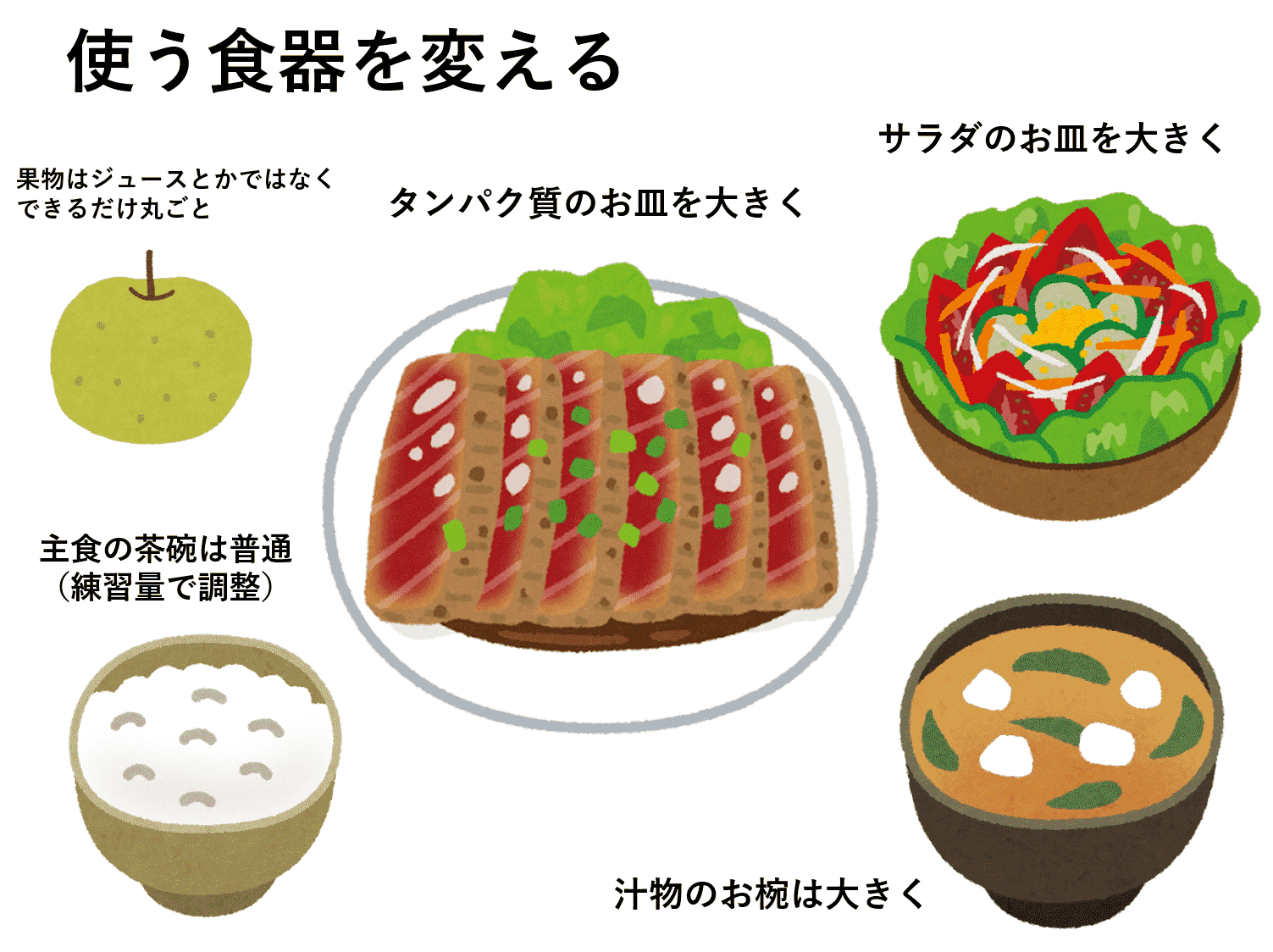

実践例⑦使う食器を変える

図のように、タンパク質と汁物、サラダのお皿を大きくすることも効果的です。タンパク質量を増やしたり、食べ過ぎを防いぐとともに、食事による満足感につながります。果物はジュースではなく、できる限り丸ごといきましょう。ジュースでなければそこまで大したカロリーにはならないことがほとんどです。

実践例⑧肉や魚を毎食「手のひら1枚」は摂るようにする

必要なタンパク質を確保するためにも、肉や魚を「毎食手のひら1枚分」は摂取しましょう。これでおおよそタンパク質20~30g程度は確保できます。綿密な計算をするよりも分かりやすい目安になります。

実践例⑨肉の種類に気を付ける

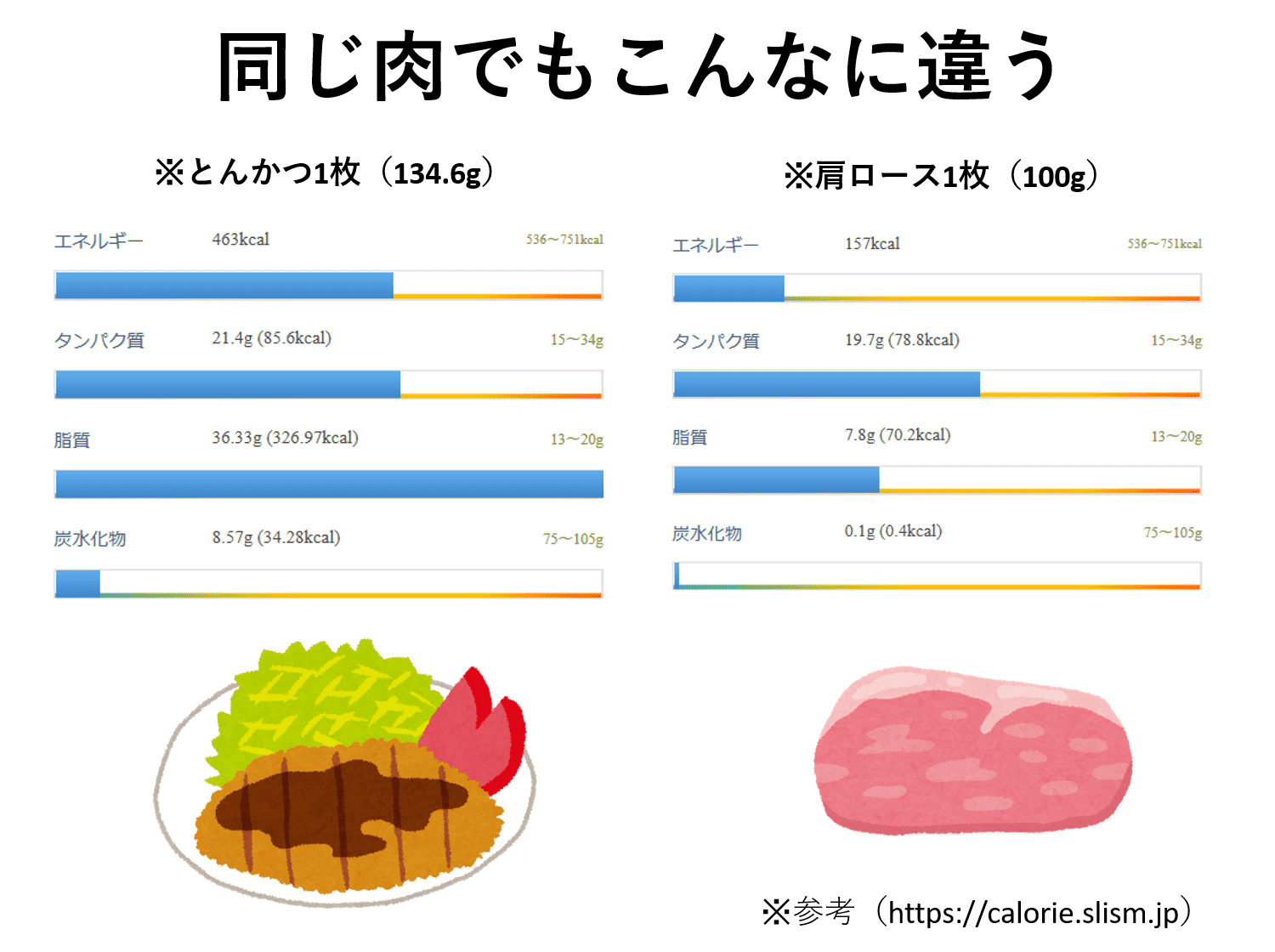

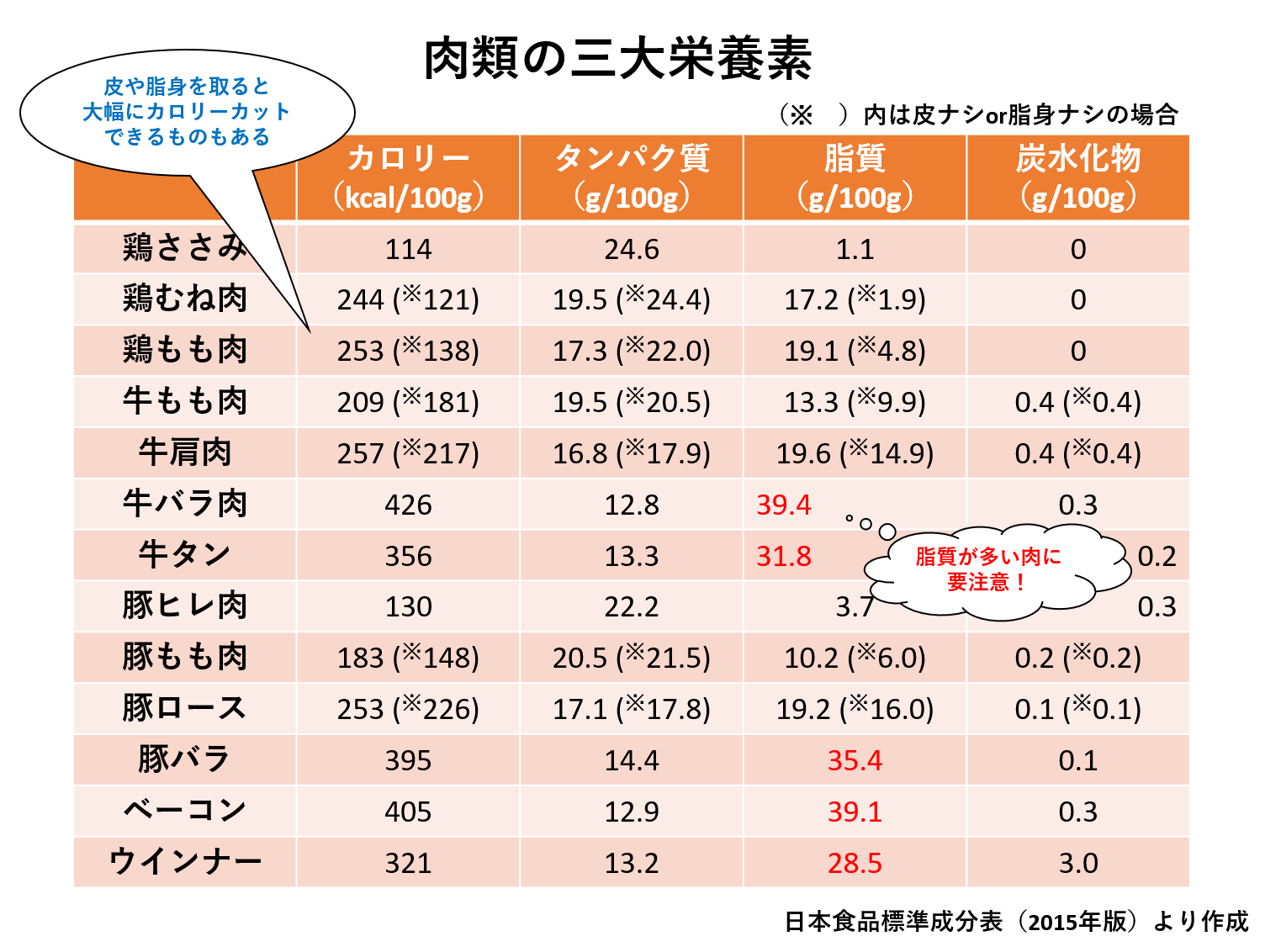

ただ、肉の種類には要注意です。中には脂質が非常に高いものも含まれているので、以下の表を参考にしながら、メニューをチョイスしてみましょう。