関連動画

短距離走、主に100mで、クラウチングスタートからの素早い加速は記録に大きな影響を及ぼすといっていいでしょう。

もちろんトップスピードが高いことは重要(「100mでのレースパターン」)ですが、スタートで大きく出遅れてしまえば、100mでのタイムは遅くなってしまいます。

よって、中間疾走での良い動きのみではなく、スターティングブロックからの飛び出しに関する良い動きを理解しておくことは重要です。ここからは、スタートの飛び出しに関して、スタートの1歩目までの力発揮、動作、意識に着目して考えていきたいと思います。

スタートと力発揮

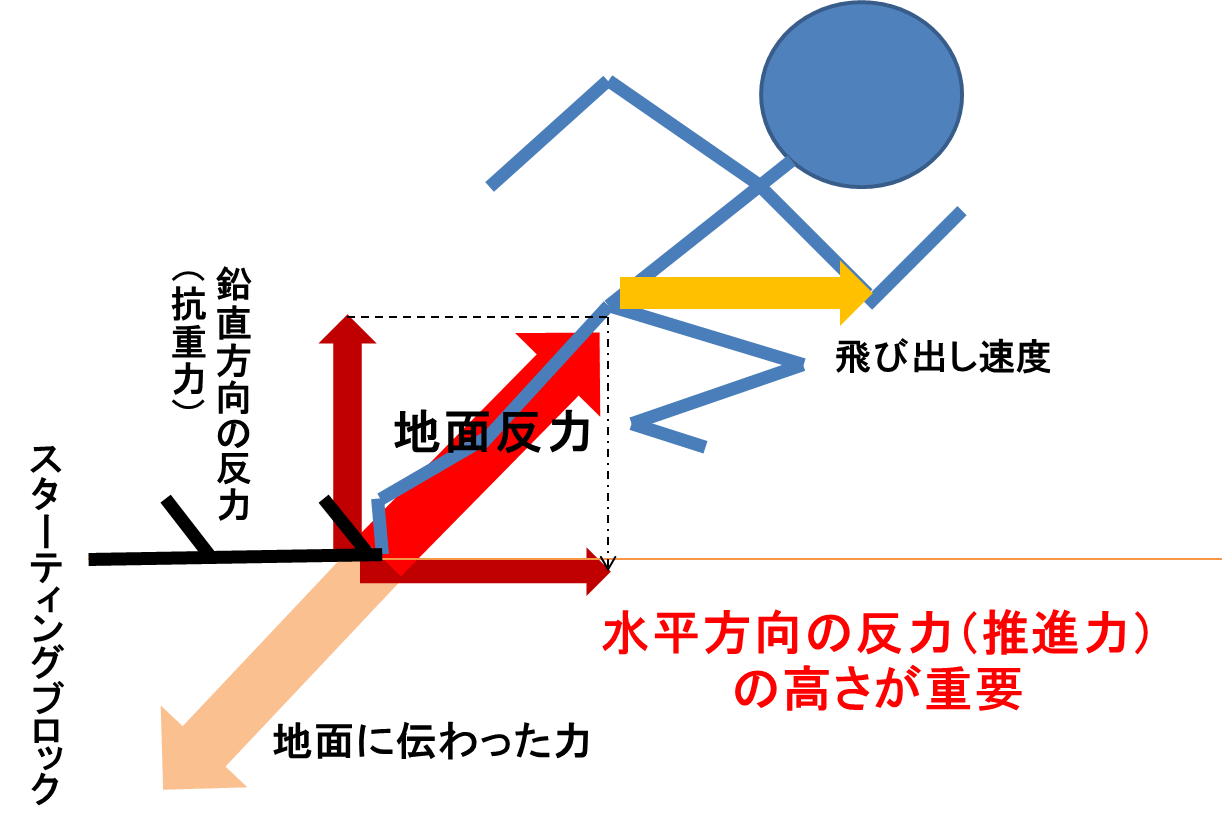

スタートの飛び出し速度に関係する最も大きな要因は、飛び出し時の「水平方向への力発揮」になります。

考えてみると当たり前ですが、後ろに力を加えなければ前への速度は獲得できません。

ですので、この「水平方向への力発揮」が良いスタート、速いスタートに大きく影響していると言え、これまでも様々な報告がなされてきています。(Baumann 1976) (野原ほか 1977)

また、スターティングブロックの前後のブロックにかかる力に着目すると、ブロックの前脚が発揮する力は後脚に比べて大きく、スタートでの推進力のほとんどは前脚で、飛び出し速度にも前脚が大きく貢献しているという報告がなされています。(Kistler 1934) (Henry 1952)

ですが、篠原ら (2013)のブロッククリアランスと力発揮に着目した研究では、次のことが示されています。

・前ブロックの水平方向への力積とブロック全体への水平方向への力積には有意な相関関係がなかった。

・後ブロックの水平方向への力積とブロック全体への水平方向への力積には有意な相関関係があった。

つまり、後ブロックもしっかり押してあげた方が、水平方向の力積が大きくなり、より水平方向への推進力が得られやすいということです。

こちらも考えてみれば当たり前のことかと思います。

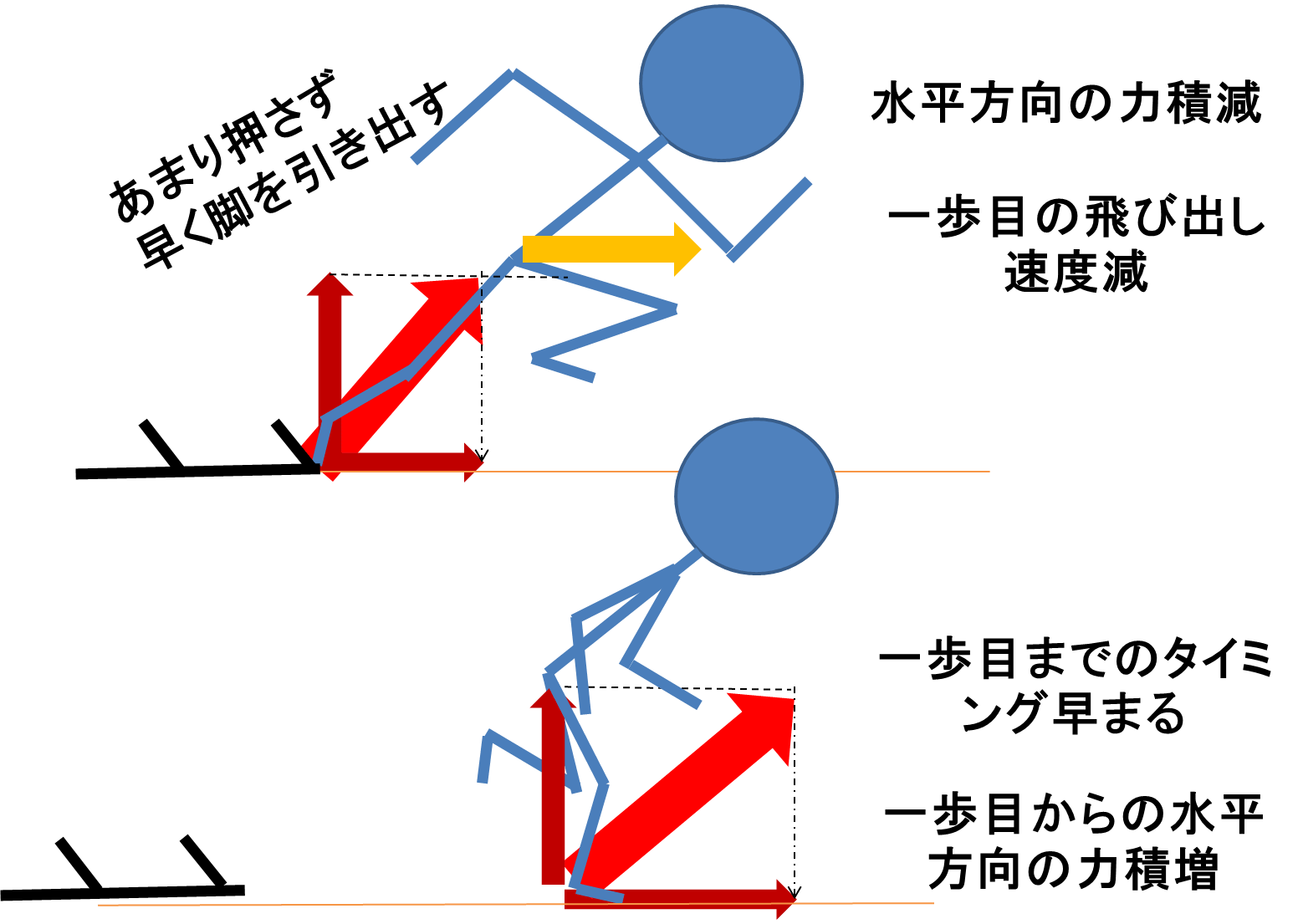

ですが、競技者の中には、

「後ブロックもしっかり押してスタートする派」

「後ろ脚は素早く引き出すことを意識する派」

このあたりで分かれていることが多いのではないでしょうか?色々な指導書、研究においても「後ろ脚も使ってしっかり押す方が良い」と言われていたり、「ほとんど押さずに素早く後ろ脚を引きつける方が良い」と言われていたりで、

指導や意識に対する見解は異なっています。しかし、

水平方向への力積が大事なら、後ろ脚もしっかり押す意識でスタートした方が良いんじゃないか?と、普通なら考えられます。

が、話はそこまで単純ではありません。

ブロックを押す力と一歩目の力発揮の関係?

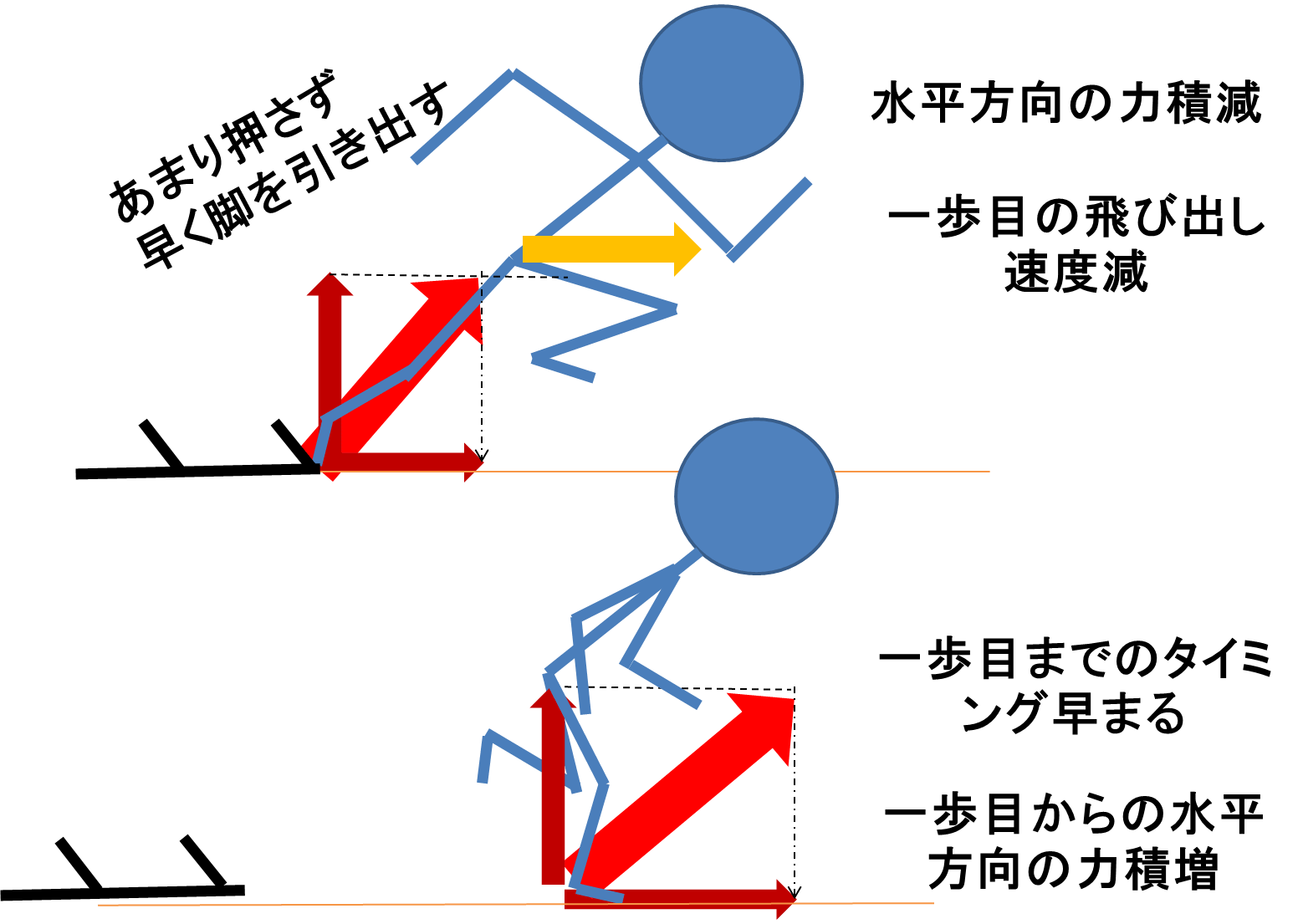

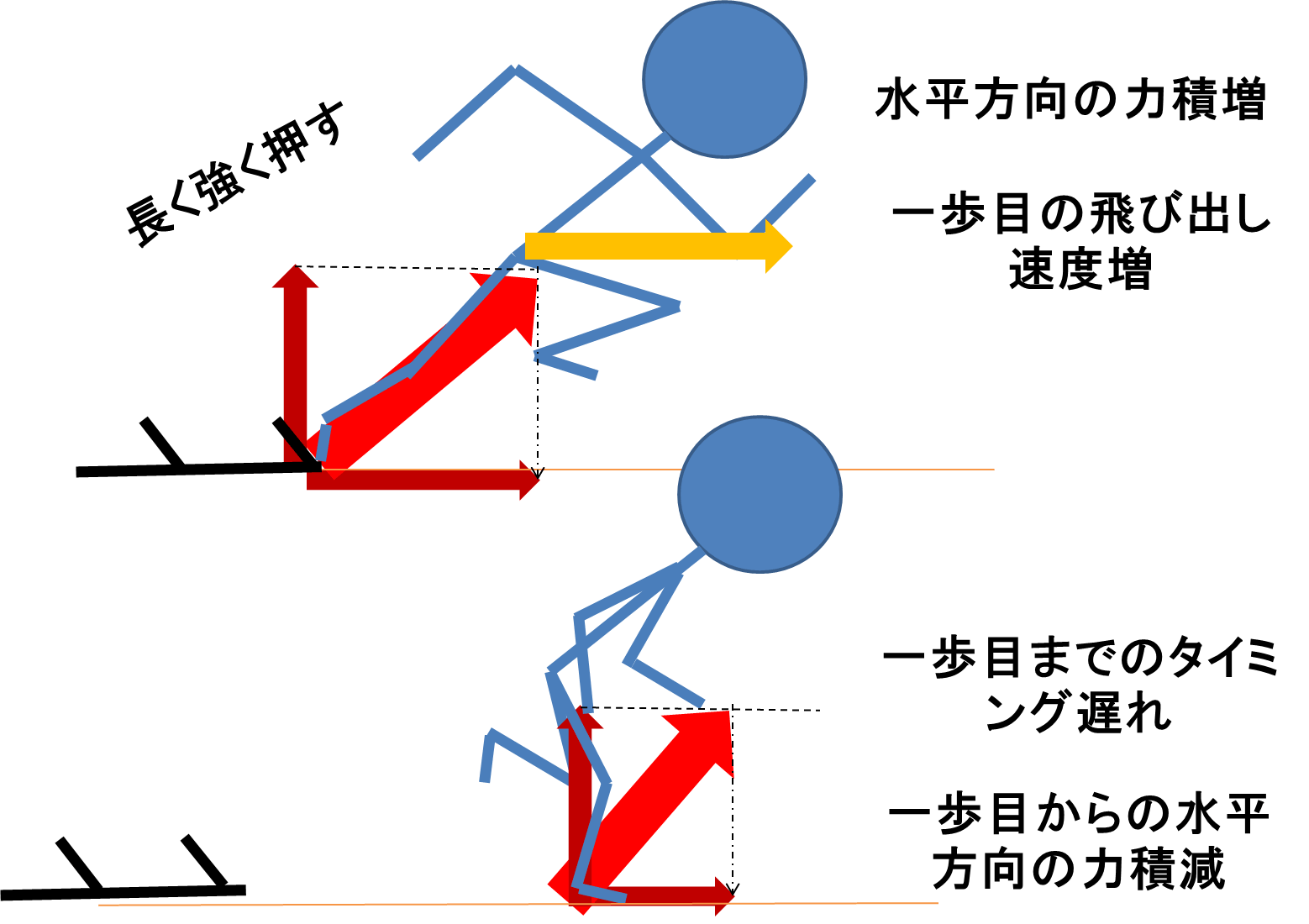

篠原ら(2013)の研究ではブロックへの水平方向の力積とスタート後1歩目の水平方向の力積に有意な負の相関関係が認められています。

つまり、ブロッククリアランスで水平方向の力積を高めようとすると、1歩目の水平方向の力積が小さくなるかもしれないということです。

ブロックへの水平方向の力積も大きくして、

1歩目の水平方向の力積も大きくなれば、

パーフェクト!なのですが、簡単にはそうならないようです。

これに関連して、中野ほか(1993)の両足のブロックを揃えた状態からのスタートに関する研究では、ブロックからの飛び出し速度は遅いが、早いタイミングの1歩目から大きく加速ができるスタートだということを報告しています。

水平方向への力積を大きくするためにブロックを押す時間を長くすると、1歩目までのタイミングは遅れるということがあるように、

・ブロッククリア時の高い速度を獲得

・早いタイミングでの1歩目で高い速度を獲得

この2つのアプローチからスタートを考えていく必要があるでしょう。

したがって、

スターティングブロックからの飛び出しの上手さや速さ(早さ)を考えていく際には、少なくとも飛び出しのみだけでなく、その後の動作についても観察していく必要があります。

ということで、スタートでの飛び出しの良い動作とは?(スタートと動作)に続きます。

合わせて読みたい!