関連動画

スターティングブロックを科学する①(スタートと力発揮)

スターティングブロックを科学する②(スタートと動作)

で、スタートにおける水平方向への力発揮の重要性と倒れ込みと伸び上がりのバランス、体幹の前傾、1歩目までを考慮に入れることの重要性について紹介しました。

ここでは、構えの姿勢やブロックの配置、意識について考えていきます。

ブロック配置、構えの姿勢がスタートに及ぼす影響

スターティングブロックの配置に関する研究(Henry, 1952;野原ほか,1977) で、

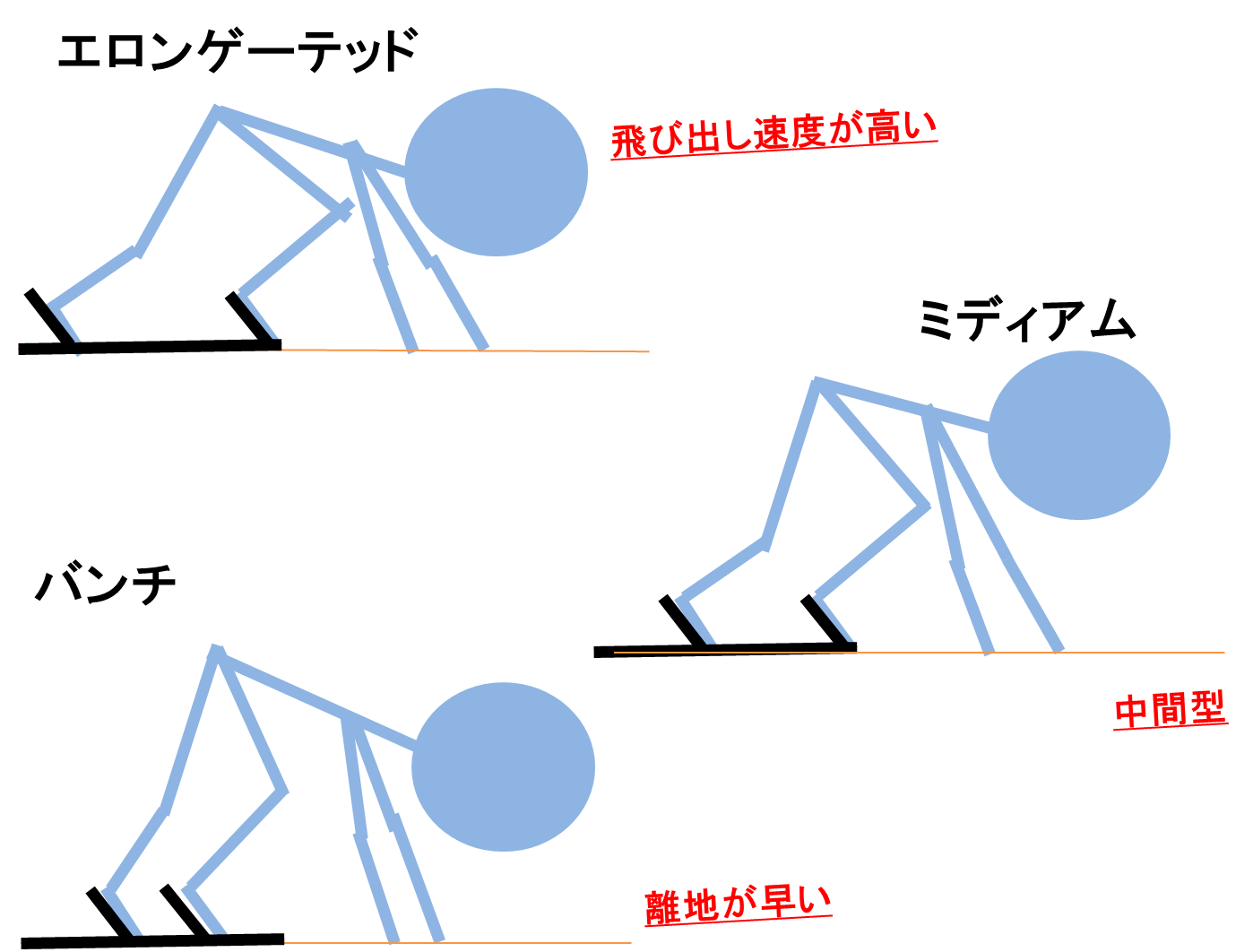

・バンチスタート

・ミディアムスタート

・エロンゲーテッドスタート

といった配置の仕方で力発揮様態は異なることが報告されています。

特徴としては、

バンチではブロックからの離地が早く、エロンゲーテッドではブロックを押す時間増加による力積の増大で、クリアランス時の速度が高いこと。そしてミディアムスタートはその中間です。

また、一般生徒へのクラウチングスタート指導に着目した研究では、

・男子でバンチスタートの1―2 歩目のストライドが、他のスタート方法に比べて有意に小さかった。スタート方法によってスプリントタイムにはあまり差がなかった。

・女子はエロンゲーテッド、スタンディングからのスタートが、他と比ベて疾走速度が高かった。(平均スター ト速度,平均ストライドが有意に大きかった)(比留間ほか,2015)

とあり、決定的に有利なブロック配置方法というのは示すことは難しいですが、少なくとも初心者にはしっかりとブロックを押してスタートを切るやり方から始めるのが好ましいと考えられます。

さらに、スターティングブロックの有無は、第2歩目を終えるまでの水平速度の上げ方(水平方向への加速)に対して影響するものと考えられる。(篠原ら,2015)

とあり、

スターティングブロックを用いると、スタートから1歩目を踏み出すまでの水平速度の高まり方が大きく、ブロック無しでは1歩目と2歩目でそれが大きい。

2歩目以降の水平速度にはそこまで差はなかったが、ブロックを使った方が素早い飛び出しに有利かもしれない。

といったことが述べられています。

ブロックを押す1歩目から高い速度を獲得するか、

1歩目は素早く踏み出してそれ以降に速度を獲得するか

結局は自分に合った方法を探って下さいといったことになります。

クラウチングスタート時の意識の選択

現場での指導や雑誌など、様々なメディアを通じた、

「ブロックは強く押さなければならない」

「ブロックは押さずに早く足を運ばなければならない」

など、あたかもそれしか選択肢が無いような主張というのは、短距離走に関わっていればしばしば目にされるものでしょう。

一つの方法に拘りを持つことは悪いことではありませんが、他人を指導する際や自分の走りを進化させようとしている時に、このような考えはとても重い足枷となってしまうかもしれません。

「ブロッククリアとその後の数歩で大きな水平速度を獲得する」

という目的地をしっかり理解した上で、上に示したような幾つかのやり方があるということを知っておくべきでしょう。

誰でも深く前傾できるの?

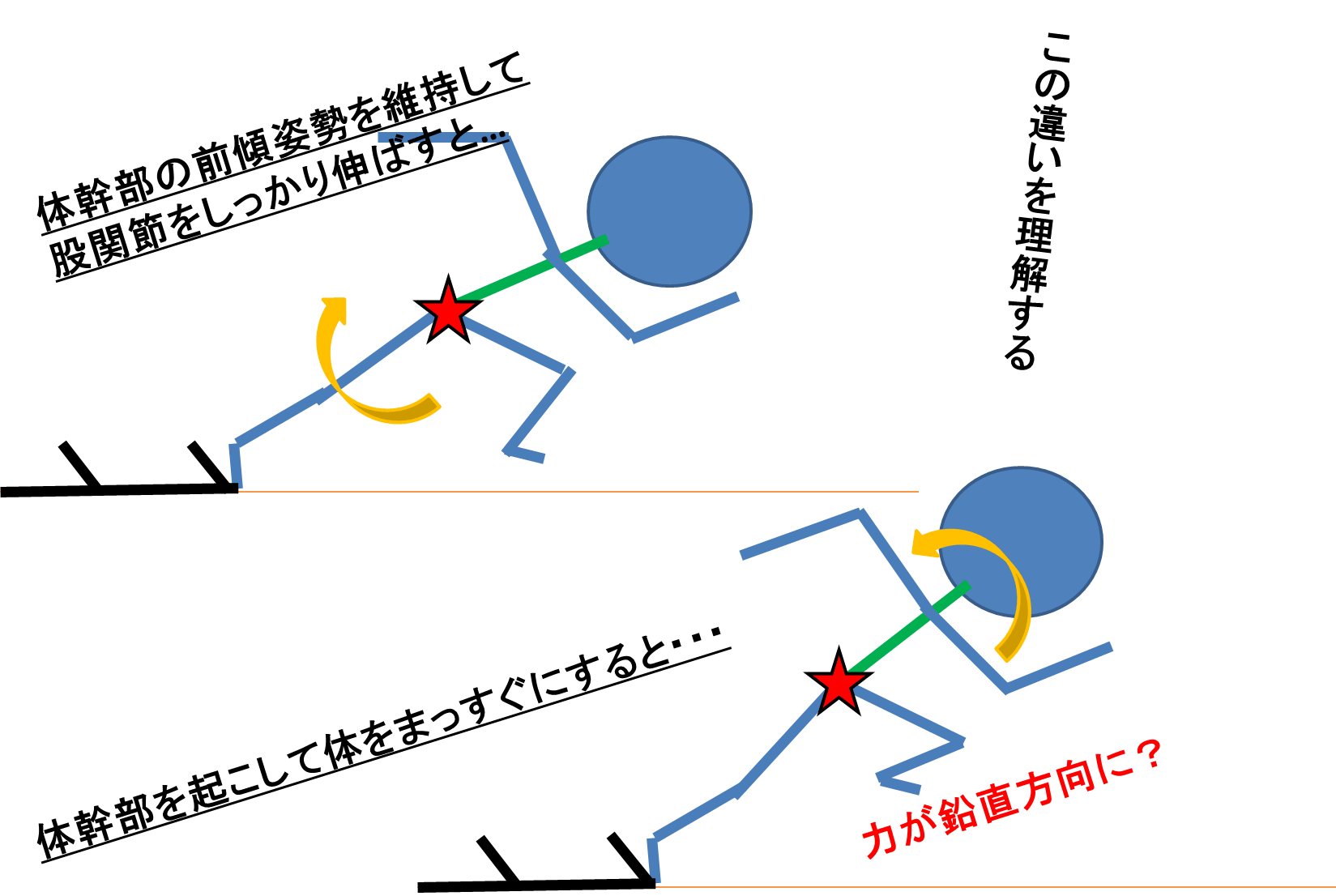

より深い前傾姿勢を作り、それを保つことが重要だということは理解できると思います。

しかし、分かったところで誰でも深い前傾姿勢を保ってのスタートができれば苦労もありません。

では、そもそもどのようにして前傾姿勢は保たれるのでしょうか?

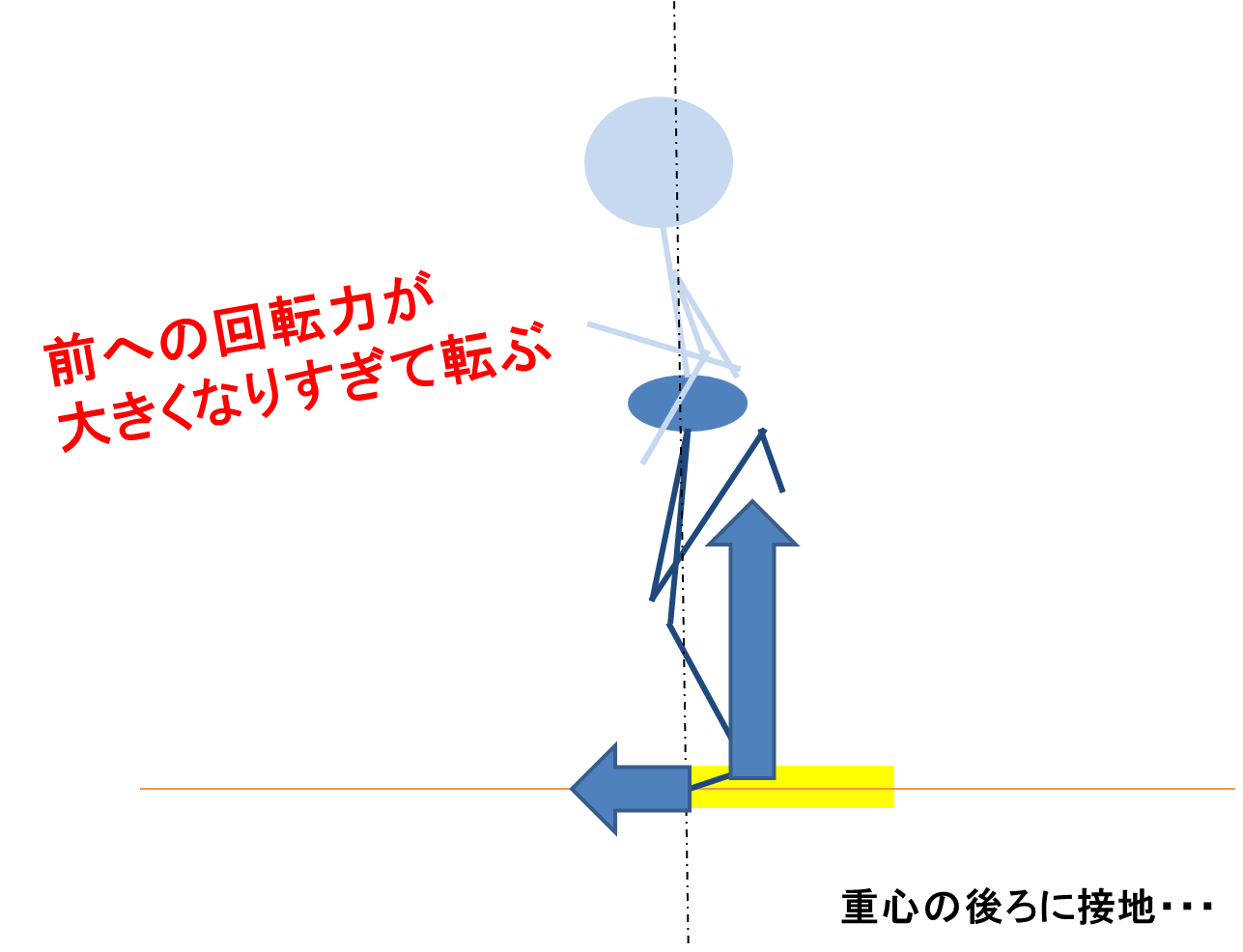

「フットディセント(振り下ろし)からミッドサポート(乗り切り)でのより良い動作とは」にて、トップスピード局面で重心の真下や後ろに本当に接地してしまうと体がひっくり返ってしまうという話をしました。

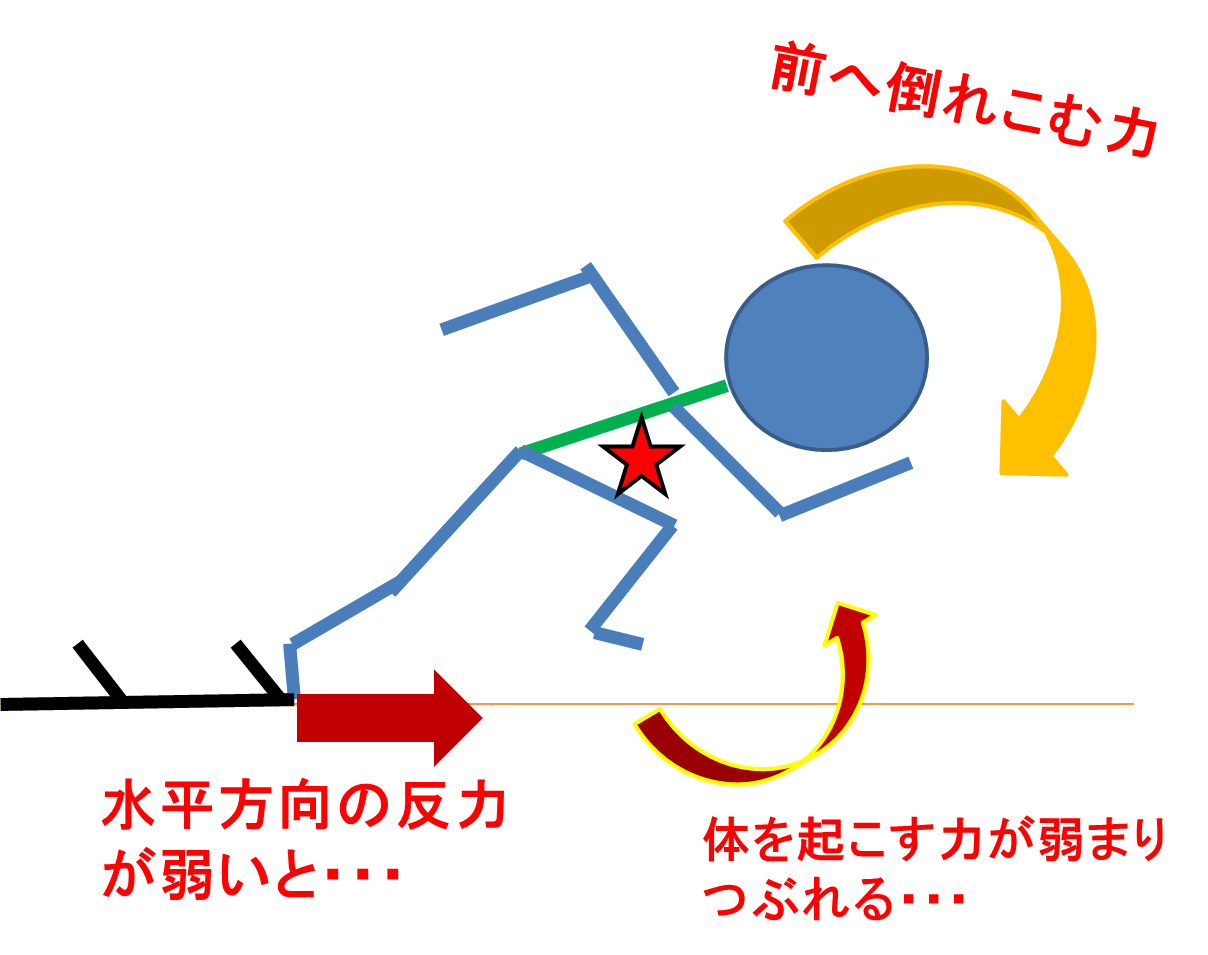

体に作用する地面反力は水平方向と鉛直方向の力に分けられ、その力のバランスによって疾走中も体が前後に回転せず、真っ直ぐな姿勢を保って走れるわけです。

さて、前傾姿勢ではどうでしょうか?

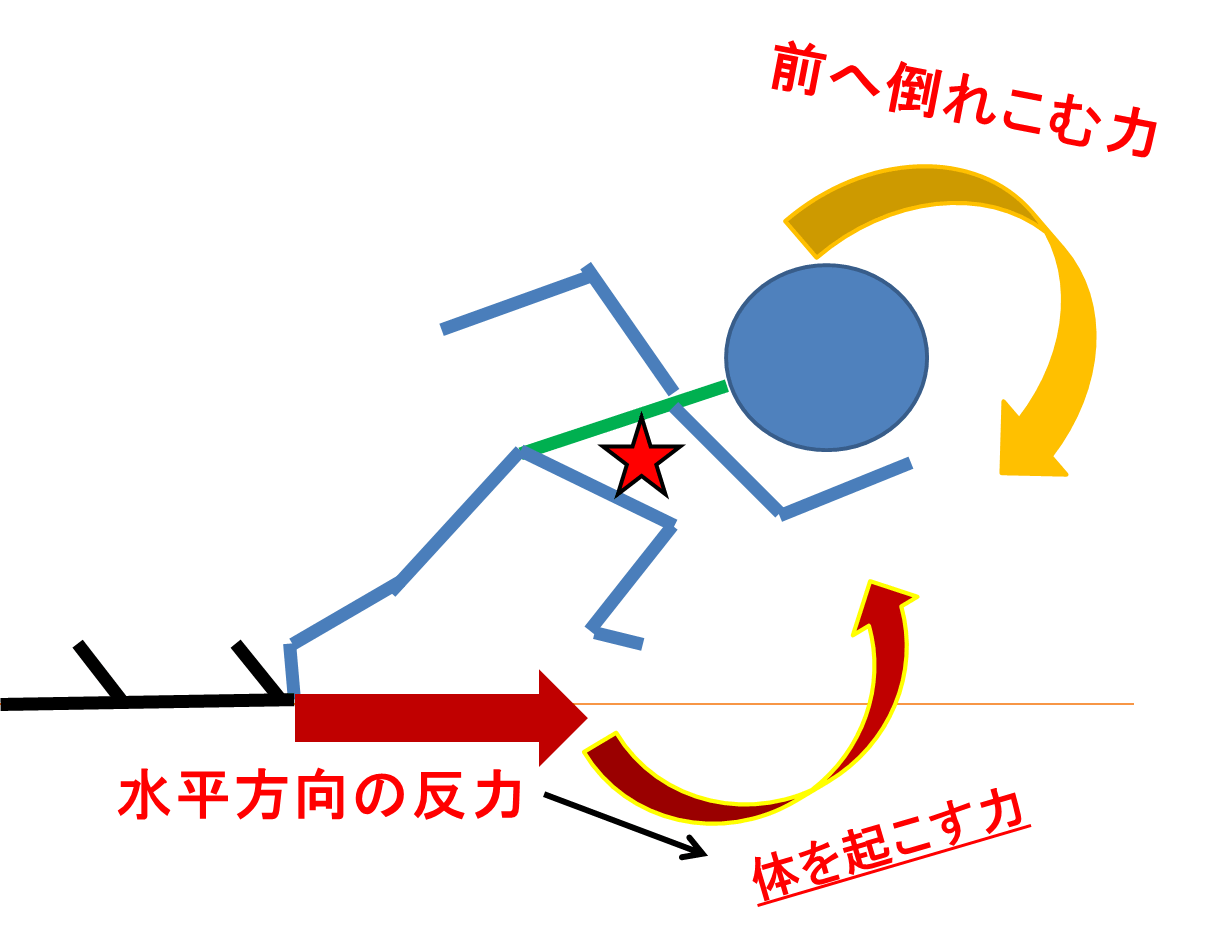

前傾中、身体には前へ倒れ込む力が働いています。

何もしなければ前へ回転して転倒してしまうので、これに対抗できる力を走りながら加えてあげる必要があります。

即ち、後ろへの回転力です。

この後ろへの回転力というのが、

「接地初期の鉛直方向の力」

「接地後半の水平方向の力」です。

そしてブロッククリア時の前傾姿勢、低い飛び出しを可能にするのはこの「水平方向へのキック力」ということになります。

なので、結局キック力がなければ深い前傾姿勢は保てないわけです。

誰でも深い前傾姿勢が作れるわけではない原因はここにあります。

そのため、水平方向へ大きな力を発揮できるための爆発的なキック力を向上させることは非常に重要な要素になります。

他の技術に関してもそうですが、スタートの技術は充分な体力要素を備えていることで習得できるものが多くを占めます。

しかし、爆発的なキック力という体力要素を備えていたとしても、うまく水平方向への力発揮につなげることができていない場合もあるでしょう。

BLCを高めるような動作の工夫でスタートの飛び出しが改善されるかもしれません。

BLCが高い人と逆の事をしないという意識

結局スタートではどのような事を意識したら良いのでしょうか?

スポーツの動作は最終的には個人の感覚によって作られるので、この「意識」というのは

動作を改善させるために非常に重要な要素となります。

しかし、陸上競技などのスポーツは非常に個別性が強いため、「万人に共通した良い意識」を提示するのはとても難しいです。

とは言え、あまりにも的外れな「意識」をしたり、させたりすることだけは避けなくてはいけません。

考えられる、失敗が少ないであろう意識の方法として、

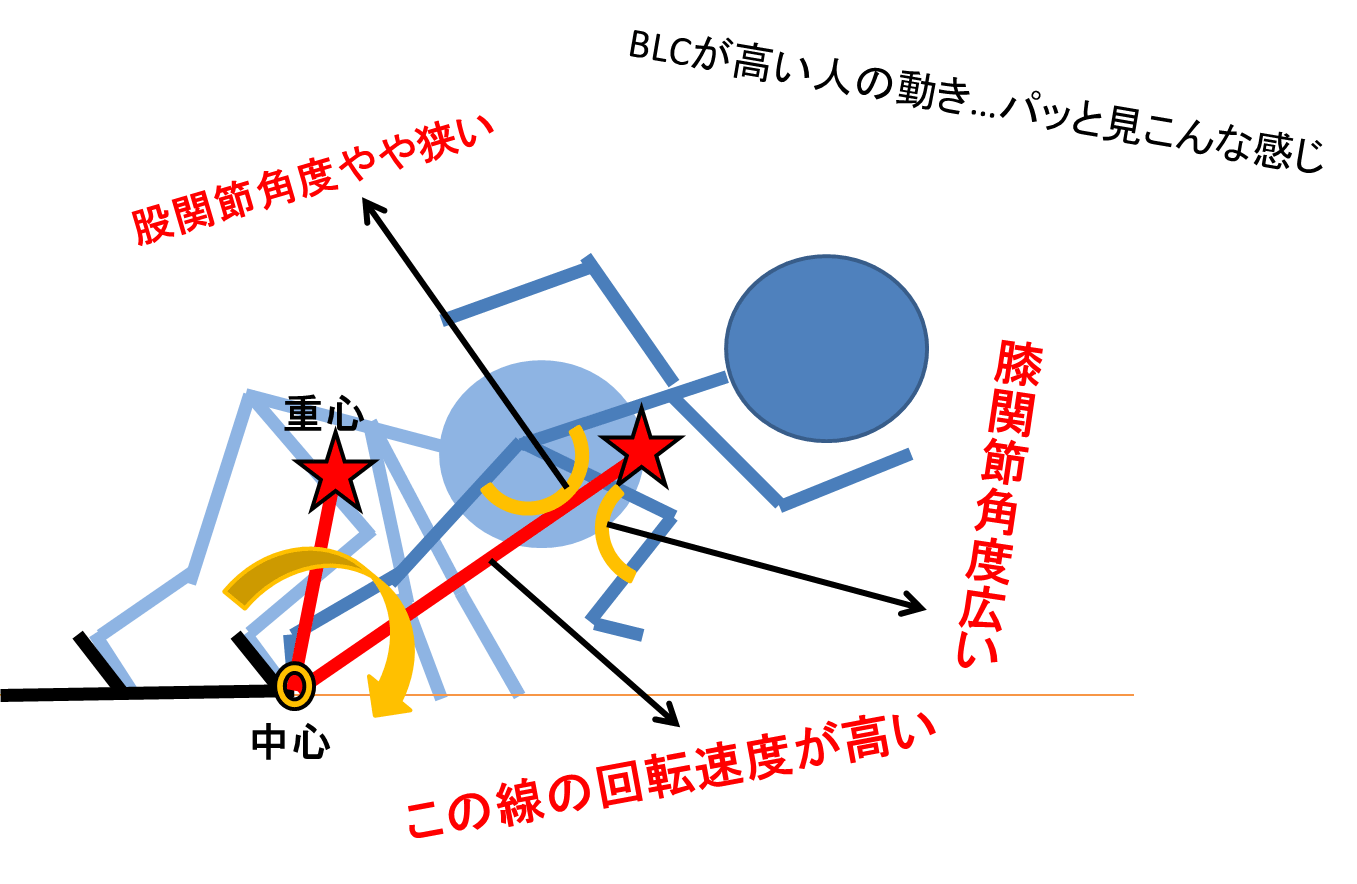

スタートのBLC(伝えた力に対して水平方向の力がどれだけあったか)が高い選手ほど、以下の図のような傾向があったとしたら、逆のことはしないという意識、があります。

・踵が巻き上がらないような意識を考える

・体幹部が起き上がらないような意識を考える

・身体全体が起き上がらないような意識を考える

・・・・・などです。

また、BLCが高い人ほど、前ブロックをキックする脚の股関節角度が小さいという傾向もありましたが、これは体幹部の前傾によって生まれたものであるとも考えられますので、ここでは、

・股関節を中心に体幹部が起き上がらないような意識を考える

という表現の方が適切かと思われます。

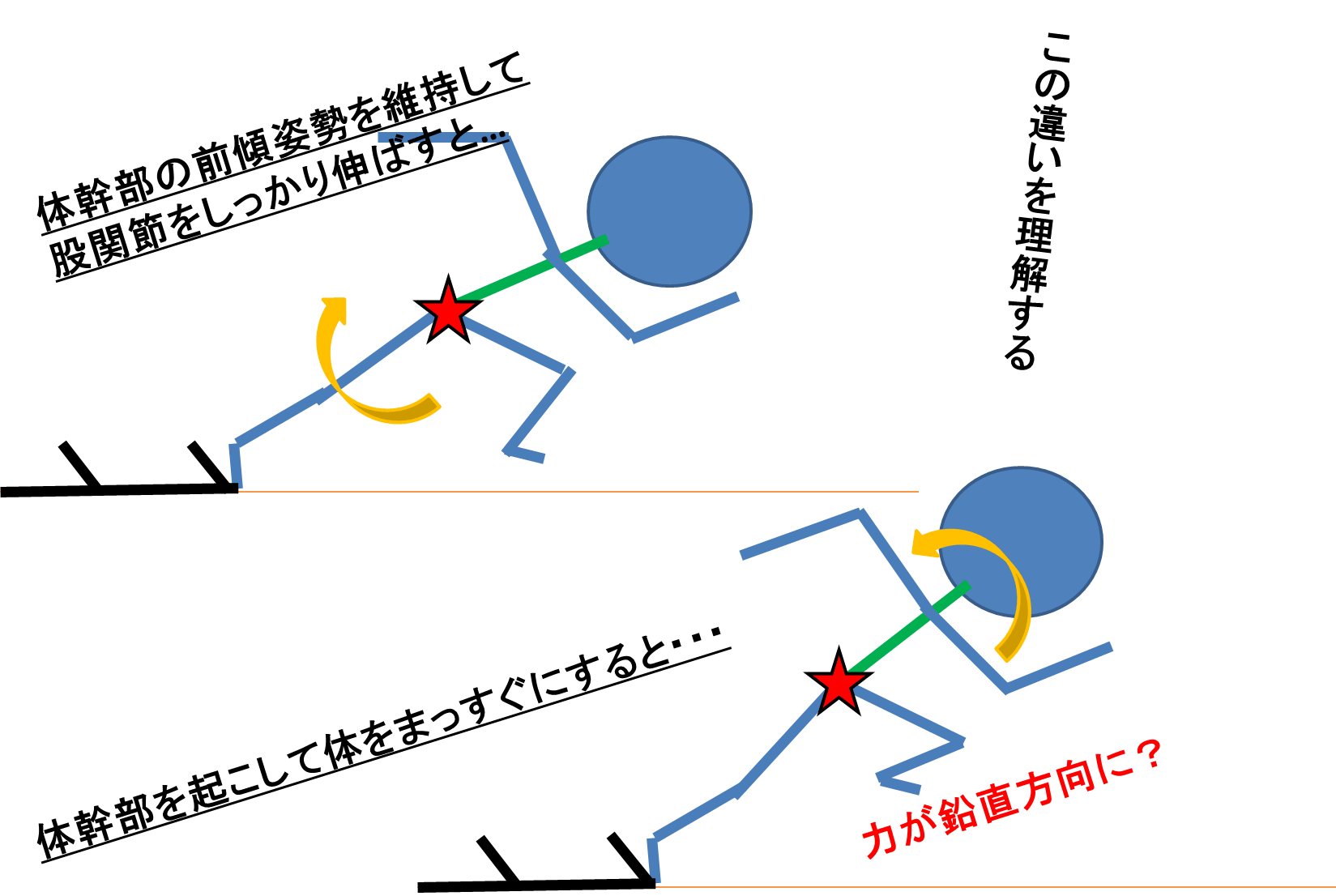

「スタートではつま先から頭までが一直線になるようにしなければならない」といったこともしばしば聞かれますが、これが必須ではないということも分かることでしょう。

ですが、体幹部の深い前傾を保ったまま股関節をしっかり伸展させることができれば、より低い姿勢でのブロッククリアランスが可能になるはずだというのも事実です。

短い時間で鉛直方向、水平方向に地面に大きな力を伝えるという目的一つにしても

「土踏まずまで踏み込む意識」

「地面を叩くように接地する意識」

「母指球でしっかり地面を押し込む意識」

「足裏全体で地面を捉え、身体を乗り込ませる意識」

などなど、意識のバリエーションはいくらでも考えられます。

自分にとって合う意識もあれば、合わない意識もあるでしょう。

よって、このような「感覚的表現」は練習をしながら、個人の中で創造されるべきものであり、指導者はその創造を促していくような工夫(的確なアドバイス)が必要になるのです。

合わせて読みたい!