陸上短距離選手がしばしば取り入れているのを見かける「下り坂トレーニング」

坂ダッシュというと、通常上り坂をイメージするのがほとんどだと思いますが、ではなぜ、下り坂を走るトレーニングが取り入れられるようになっているのでしょうか?

ここでは、この下り坂トレーニングの効果や、その用い方について紹介していきます。

下り坂トレーニングがパフォーマンスに及ぼす影響

Tziortzis(1991)の研究では、8度の下り坂で12週間のスプリントトレーニングを実施した場合、ストライドが1.4%増加し、最大疾走速度が2.1%増加したと報告されています。

また、Paradisis & Cooke(2006)の研究では3度の下り坂で6週間のトレーニングを実施した後、ピッチが2.3%増加し、最大疾走速度は1.1%向上したと言います。

このように、下り坂でのスプリントトレーニングを行うことで、ストライドが広がり疾走速度が高まったという例もあれば、ピッチが高まり疾走速度が上がったという例もあります。

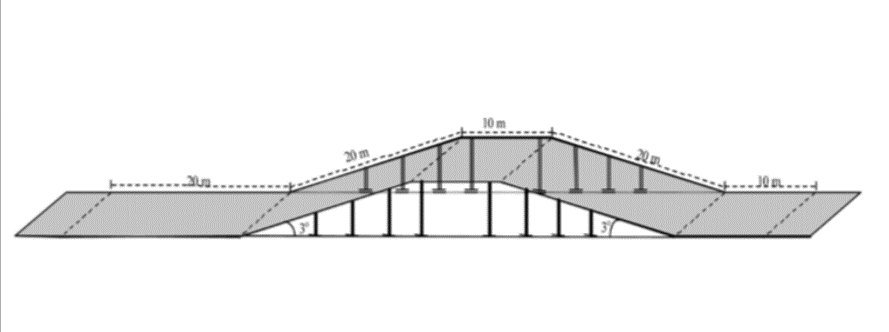

また、下の図のような、上り坂と下り坂を組み合わせたトレーニングを8週間行うことで、ピッチが4.3%増加、接地時間が5.1%減り、最大疾走速度が4.3%向上したとされています(Paradisisほか,2009)。

※Paradisisほか(2009)より引用

一方、平地のみでのスプリントトレーニングでは、最大疾走速度は1.7%の向上にとどまっていました。

短距離走、特に100mや200m走において、最大疾走速度は記録を決める最も重要な要因です。下り坂を用いたスプリントトレーニングは、この最大疾走速度を向上させるのに効果的であるとして、トレーニング現場でも多く用いられるようになっている…というわけです。

関連記事

下り坂と登り坂のフォームやトレーニング刺激の違い

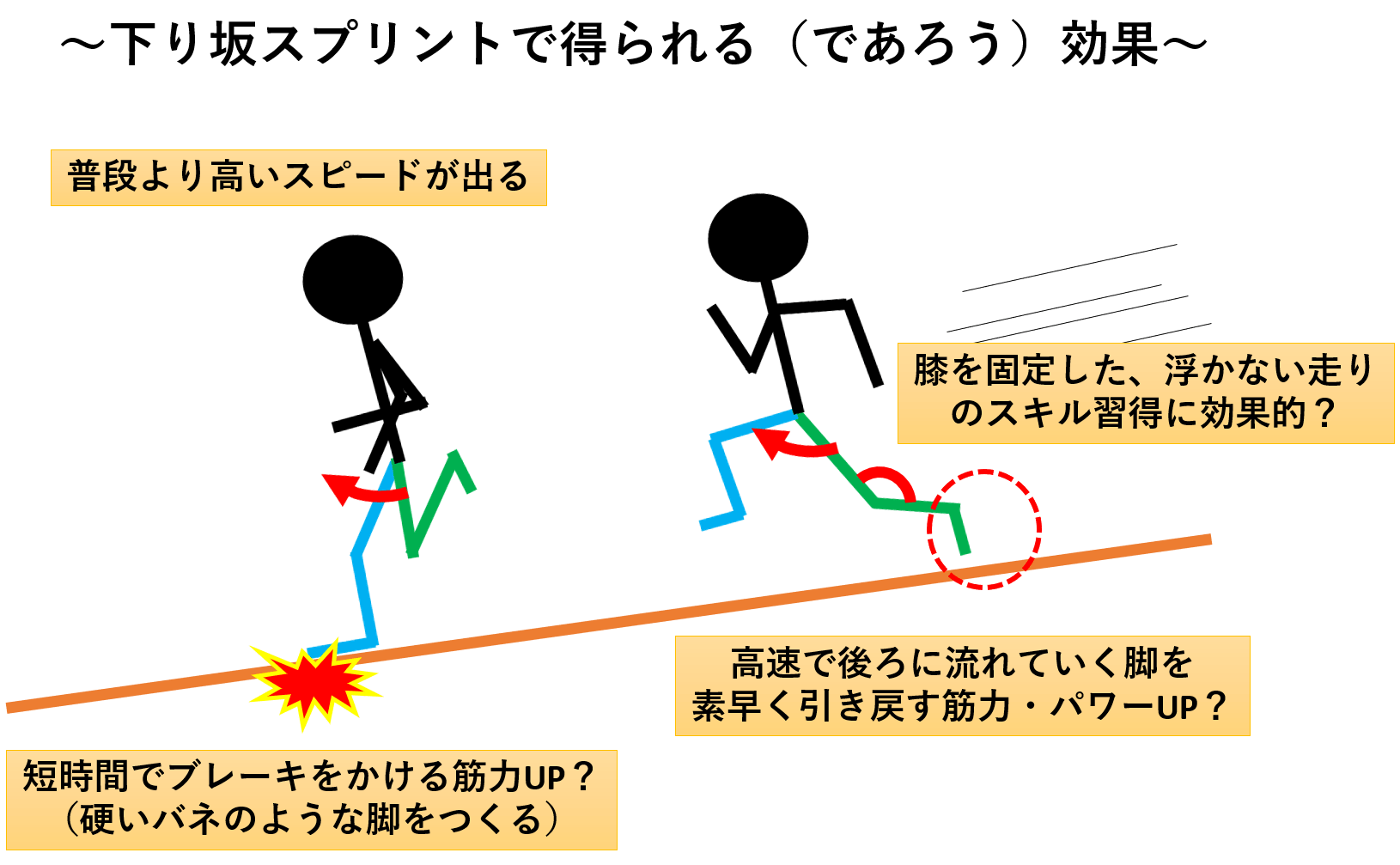

普段よりも高いスピードが出る

下り坂を走ることで得られる刺激としてまず挙げられるのが、「普段よりも高いスピードが出る」ことです。

Paradisis & Cooke(2001)の研究では、平地と3%の下り坂(100mで3m下がる坂)で、疾走速度やフォームにどのような違いが出るかを調べています。

その結果、3%の下り坂では平地よりも最大疾走速度が9.2%高くなり、それにはストライドの増加が強く関係していました。

足の流れ

下り坂でボールを転がすと、下り坂が続く限りボールの速度は上がっていきます。

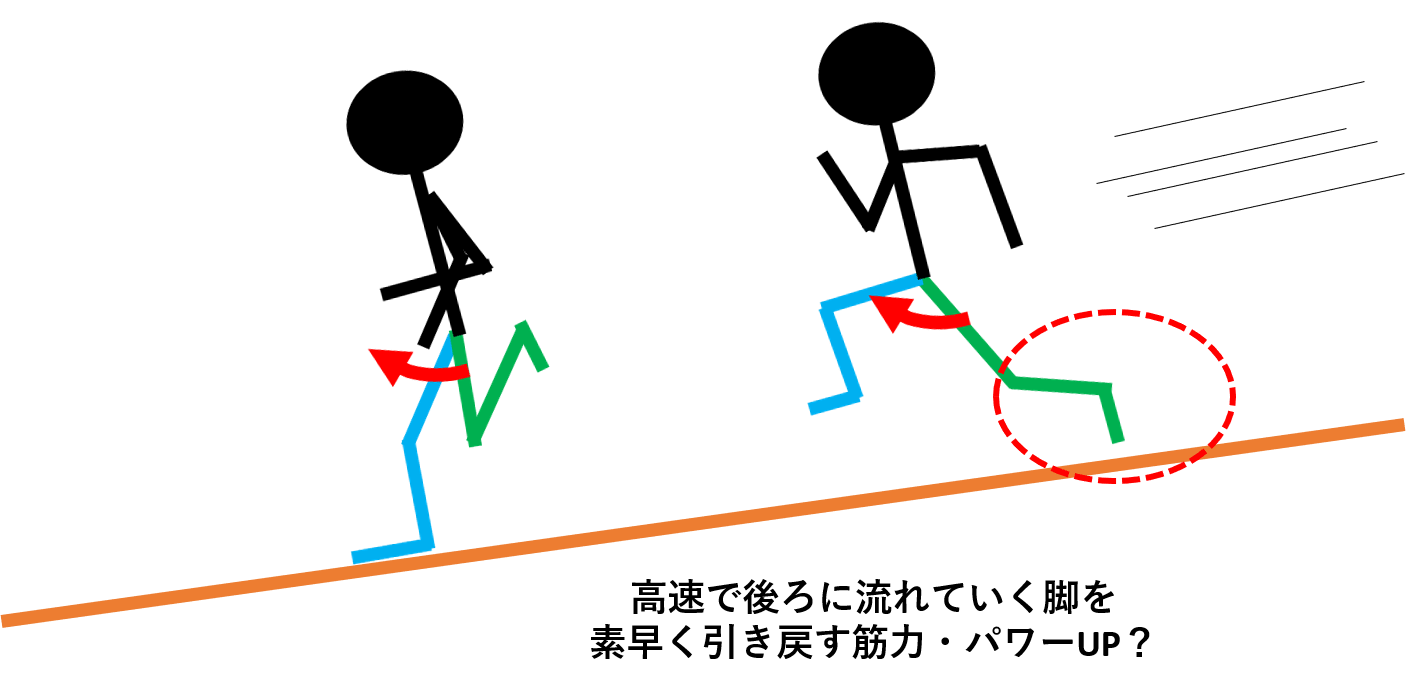

一方、人が走ると、普段より高いスピードは出せますが、どこまでもスピードが上がるわけではありません。これは、速度が上がりすぎると脚を前に引き戻す動作が間に合わなくなり、自分でブレーキをかけざるを得ない状況になるからだと考えられます。

ということは、下り坂を走ることで、後ろに高い速度で流れていく脚を前に引き戻す筋力、パワーを高めることができるかもしれません。

関連記事

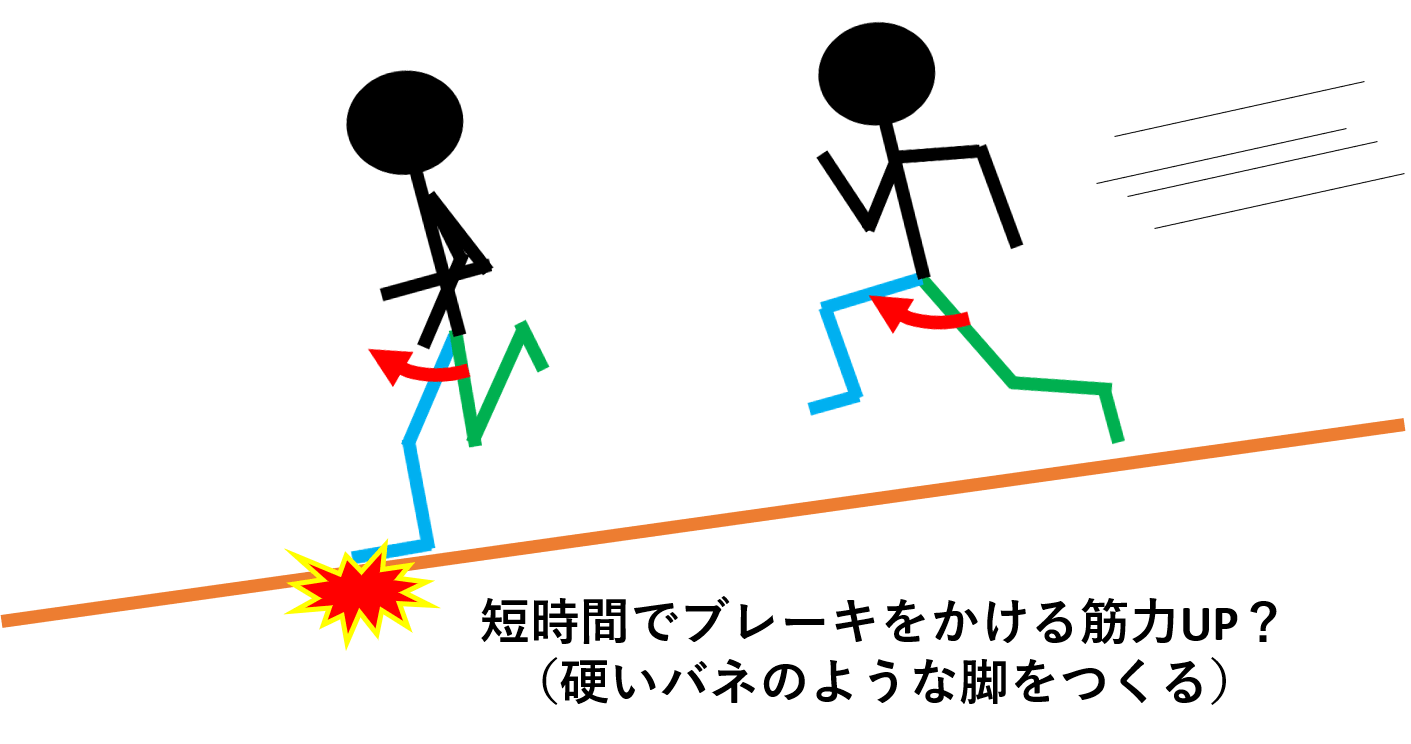

ブレーキ動作

また、平地を高いスピードで走るために「短時間で大きなブレーキをかけられる下肢筋力」はとても重要です。

「走るときにブレーキを増やすのは良くないんじゃないの?」と思う人は多いかもしれませんが、良くないのは「長い時間をかけてブレーキをすること」です。長い時間をかけてブレーキ動作を行うということは、接地時間を増加させてしまうので、ピッチもストライドにも悪影響が出てしまいます。

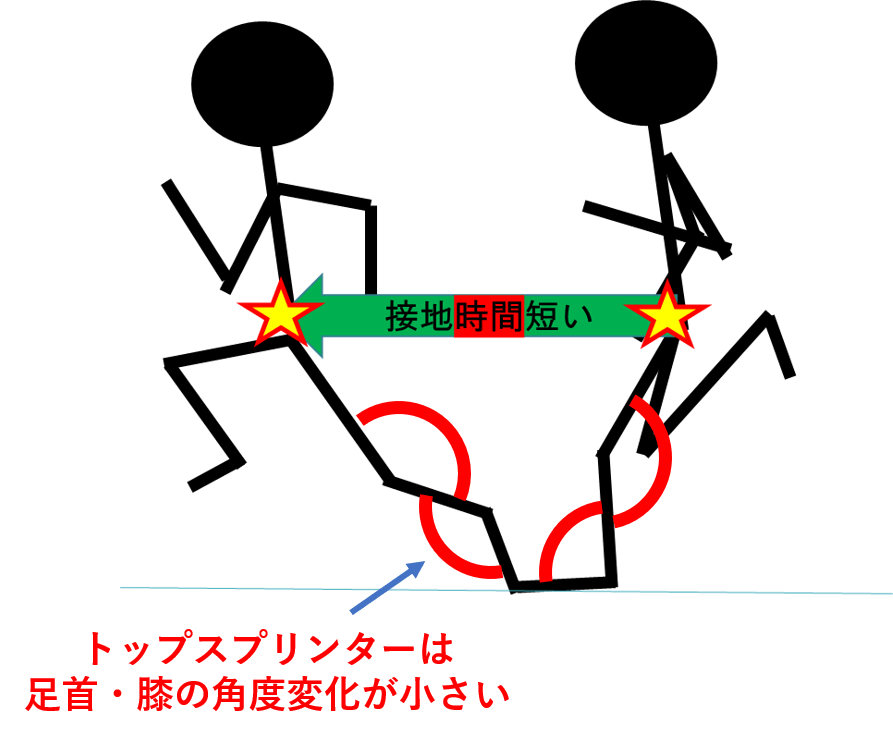

実際に、速く走っている人は、接地初期に短い時間でブレーキをかけて、短い接地時間で走ることができています(福田と伊藤,2004)。

関連記事

短い接地時間で走るためには、脚全体を硬いバネのように使えるための筋力が必要です。柔らかいバネだと、脚の伸び縮みを大きくして、接地時間を間延びさせて走らざるを得なくなってしまいます。身体よりかなり前でかかとから踏み込んで、ドスドス走ってしまう人はこの傾向が強いと言えるでしょう。

下り坂は、ドスドスと足音を立てて、長い接地時間でブレーキをかけるような走りでは速く走ることができません。できる限り短い接地時間でブレーキをかけつつ、高いピッチで走らなければいけません。

したがって、下り坂の接地で、脚がグニャっとつぶれないように走れるようになることで、短時間でブレーキをかけるための下肢筋力を高めることもできるのではないか?と考えることができます。

膝を伸ばさないキックができる?

足が速い人の特徴として、蹴りだし時の「膝や足首の伸展が小さい」ことが挙げられます。トップスプリンターの膝や足首を「ビローンッ」と伸ばすように使わず、固定されているように見えます。これによって、上に跳ねあがる動きが減り、効率よく身体を前に進めることができているわけです。

関連記事

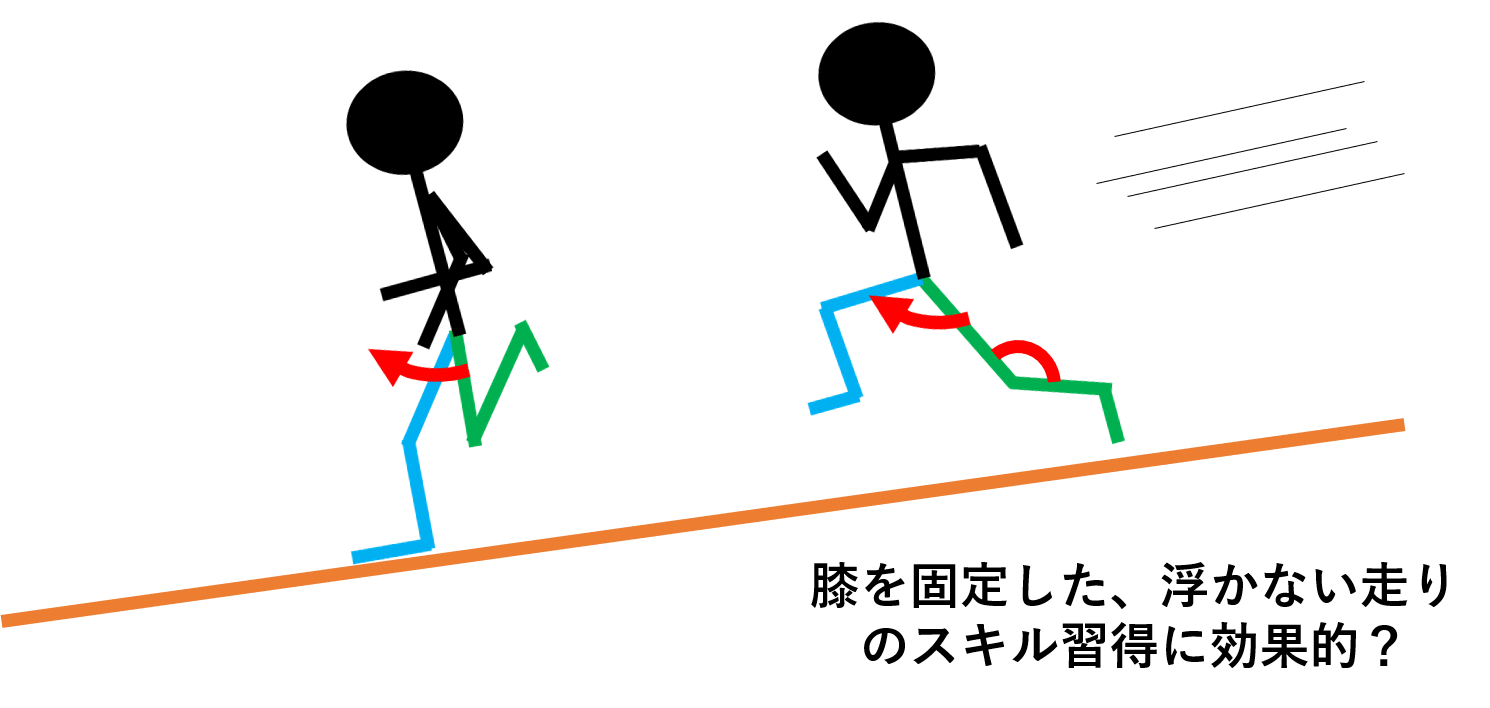

そして下り坂では、身体が斜め下方向に進んでいます。上に跳ねなくてもいいわけです。なので、必然的に「膝を伸ばしてキックする動きが減る」と予想できます。

下り坂を高いスピードで、身体が浮かないように地面にへばりつくようなイメージで走ることで、この動作の「感覚的なもの」を習得することができるかもしれません(抽象的ですが)。

下り坂トレーニングの用い方

参考動画

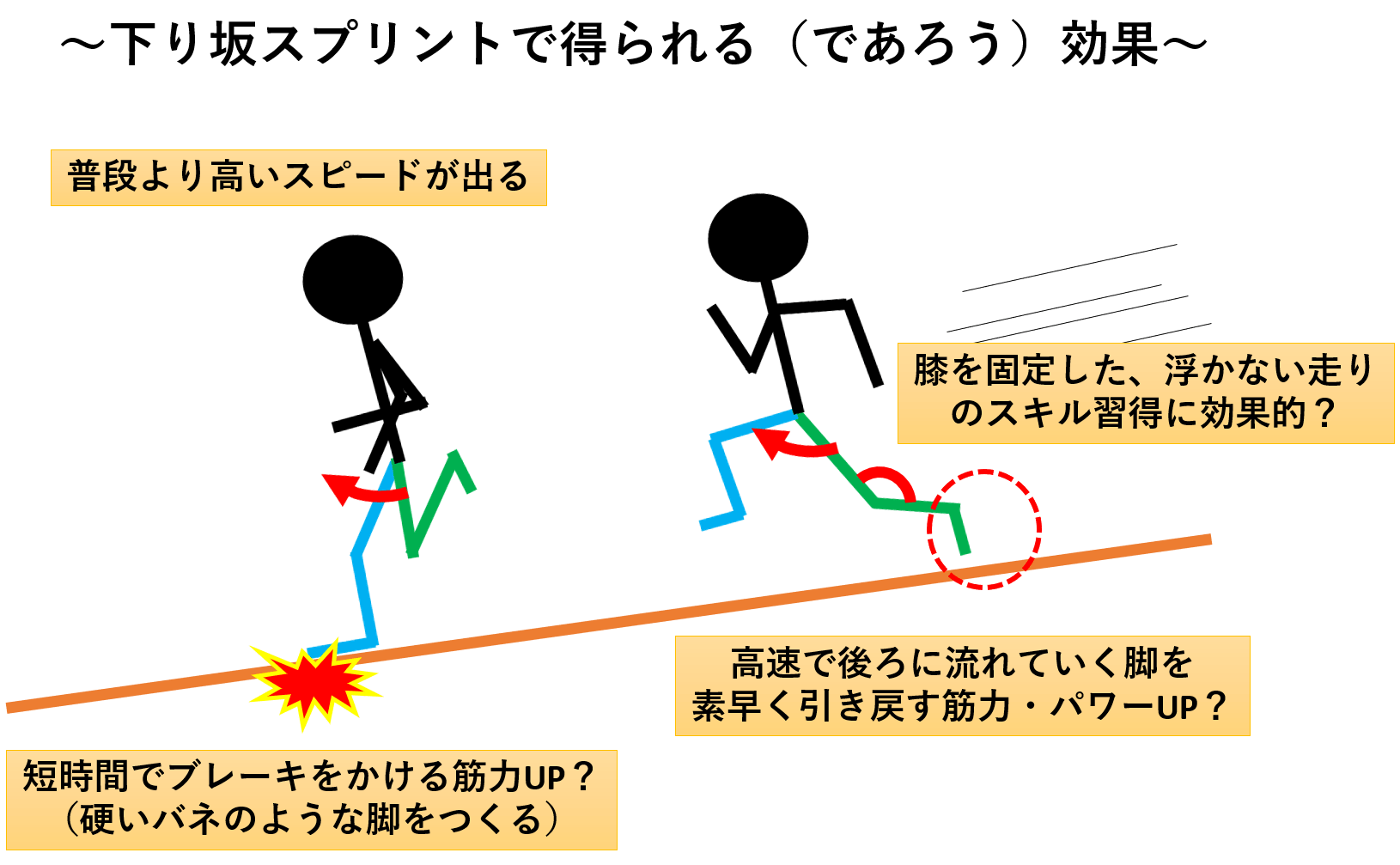

下り坂でのスプリントトレーニングで、効果がありそうなことをまとめると以下のようになります。

・普段より高いスピードが出せる。

・脚を素早く前に引き出す能力UP?

・短時間でブレーキをかける、硬いバネのような脚づくり?

・膝を固定したキックの習得?

このような特徴から考えられる、下り坂スプリントの用い方について、次の3点から紹介しておきます。

最大スピードを引き上げる、試合期直前で用いる

通常よりも高いスピードが出るので、最大スピードをもうワンランク引き上げるための刺激として用いることができそうです。

硬いバネのような下肢筋力向上トレーニングとして

短時間でブレーキをかける刺激を与えることで、下肢のエキセントリックな筋力向上が期待できます。速く走るための土台作りとして、集中したトレーニング期間にも実施することができるでしょう。ただ、急ブレーキをかけるような刺激は筋肉へのダメージが大きいため(Vernilloほか,2017)、1度に多量の実施は控えた方が良いと考えられます。

効率の良いキック動作習得のスキル練習として

膝を固定したキック、上に浮かないような走りを身に付けるスキル練習としても使えるはずです。100mで言う、2次加速からトップスピードにつながる、できるだけ身体を浮かせずにスピードを乗せていく局面を意識すると良いでしょう。

下り坂でのスプリントトレーニングの特徴や、そのトレーニングからどういった刺激が生まれ、どういった効果が得られるのかをきちんと理解して、自身のトレーニング計画に組み込んでみてください。

参考文献

・Paradisis, G. P., & Cooke, C. B. (2001). Kinematic and postural characteristics of sprint running on sloping surfaces. Journal of Sports Sciences, 19(2), 149-159.

・Tziortzis, S. (1991). Effects of training methods in sprinting performance (Doctoral dissertation, Doctoral Dissertation. University of Athens, Dept. of Physical Education and Sport Science, Athens, Greece).

・Paradisis, G. P., & Cooke, C. B. (2006). The effects of sprint running training on sloping surfaces. Journal of Strength and Conditioning Research, 20(4), 767.

・Paradisis, G. P., Bissas, A., & Cooke, C. B. (2009). Combined uphill and downhill sprint running training is more efficacious than horizontal. International Journal of Sports Physiology and Performance, 4(2), 229-243.

・福田厚治, & 伊藤章. (2004). 最高疾走速度と接地期の身体重心の水平速度の減速・加速: 接地による減速を減らすことで最高疾走速度は高められるか. 体育学研究, 49(1), 29-39.

・Vernillo, G., Giandolini, M., Edwards, W. B., Morin, J. B., Samozino, P., Horvais, N., & Millet, G. Y. (2017). Biomechanics and physiology of uphill and downhill running. Sports Medicine, 47(4), 615-629.