以上の要因を考慮して、停滞期(プラトー)を防ぐトレーニング戦略には、以下のようなものが挙げられます。

①トレーニングボリュームを操作

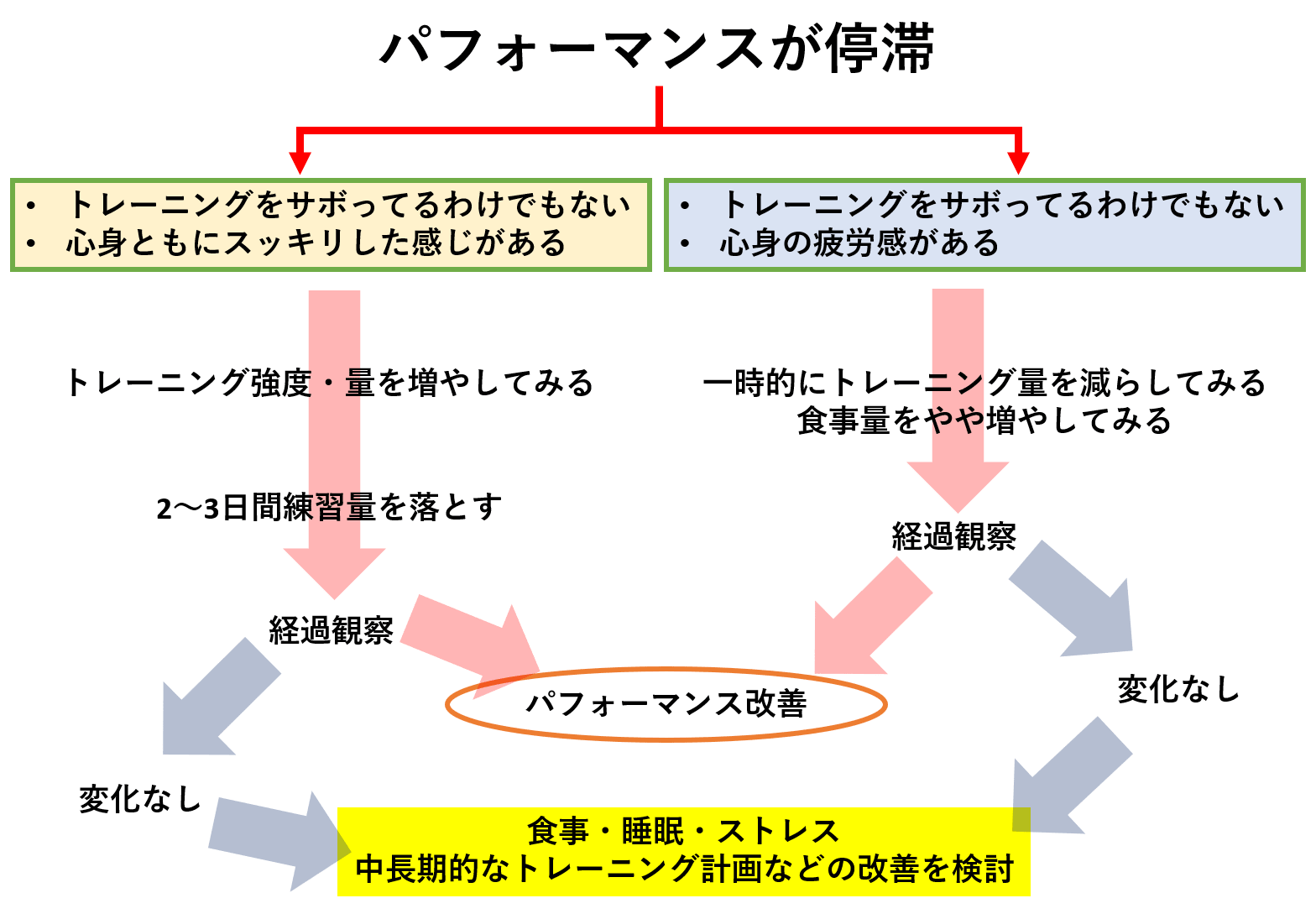

特に疲労感が強いわけでもなく、かと言ってトレーニングをサボっているわけでもない場合は、トレーニング強度や量を少し増やしてみましょう。同じトレーニング負荷に対するトレーニング効果は、自分の能力向上とともに小さくなっていくからです。楽になってくるとそれはもうトレーニング効果が小さくなっている証拠だとも言えます。極端な話、「慣れたらもうそれはトレーニングではない」というわけです。

一方で、ハードにトレーニングをこなしている実感がある、疲労感が強いなどの状況では、逆にトレーニング量を減らしてみるのが先決です。度重なるトレーニング刺激に身体の回復が追いつかず、それがパフォーマンスの向上を妨げている原因になっているかもしれないからです。

加えて、少しの体重増加を恐れずに、食事量をやや増やして経過を見ることも一つの手段になり得ます。一時的に身体の回復が追い付いていないのは、食事量が伴っていないことによる身体の修復の遅れ、筋肉のエネルギー基質の回復が間に合っていない場合が考えられるからです。

②ピリオダイゼーションの活用

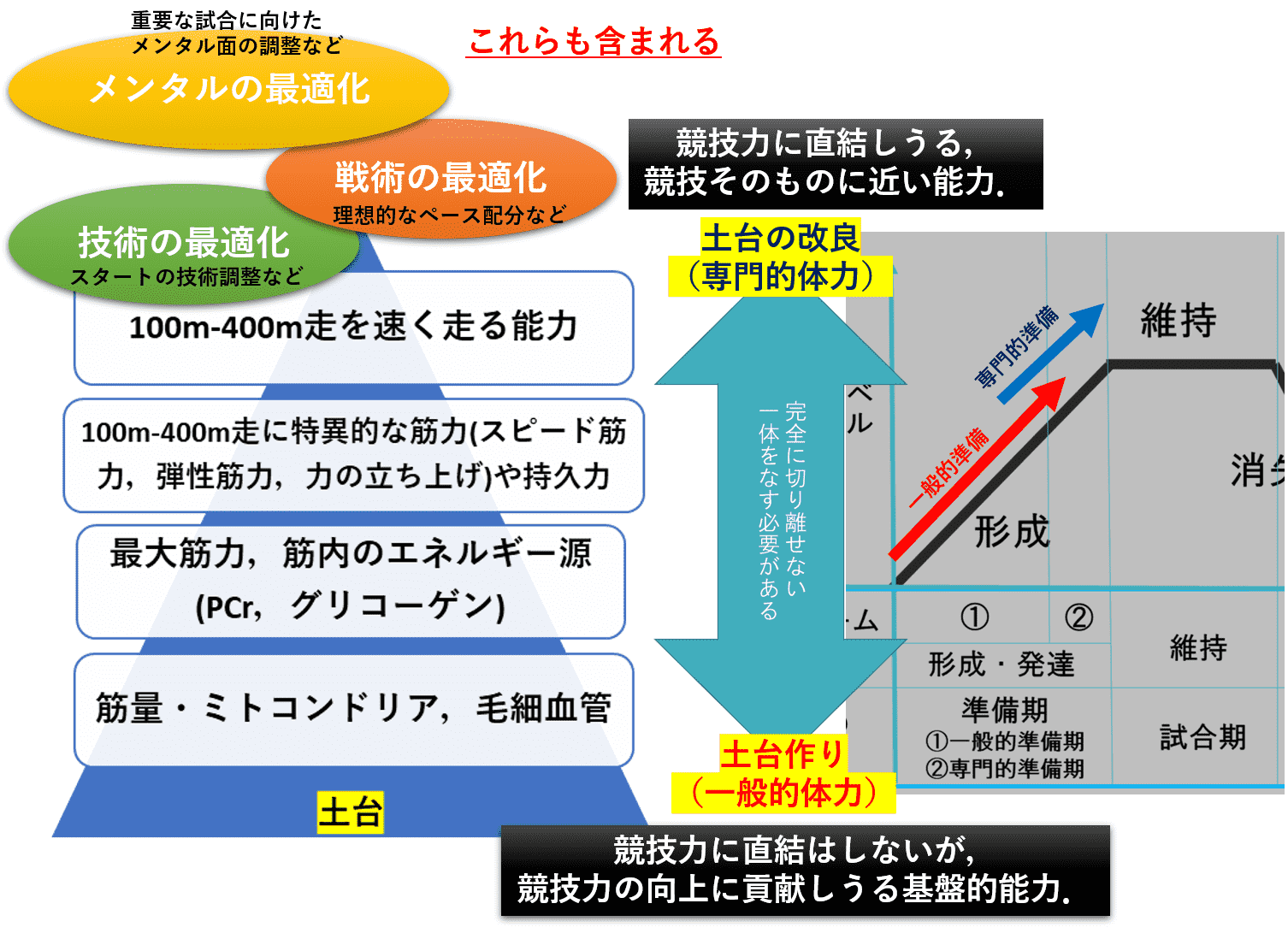

特にスポーツのパフォーマンスを大きく向上させようとする際に用いられるのが、ピリオダイゼーションという考え方です。これは、そのスポーツに必要な要素を、その土台的な能力から専門的な能力まで順番に、集中してトレーニングしていくことで、効率的にトレーニングによる身体の適応効果を引き出していこうとするものです。

例えば、100m走で記録を高めようと思ったら、まずはその出力のエンジンとなる筋肉を大きくすること、その次に筋肉の出力(筋力)を高めること、パワー、スピード、100mを実際に走る能力…というような順番で、集中して高めていきます。それぞれの目的に合わせて、集中的なトレーニング期間を設けられるので、全て同時進行させてトレーニングしていくよりも、時間がかかるものの着実にトレーニング効果を得られると考えられます。

※100mのトレーニングピラミッドの例

ピリオダイゼーションを用いたトレーニング計画の関連記事

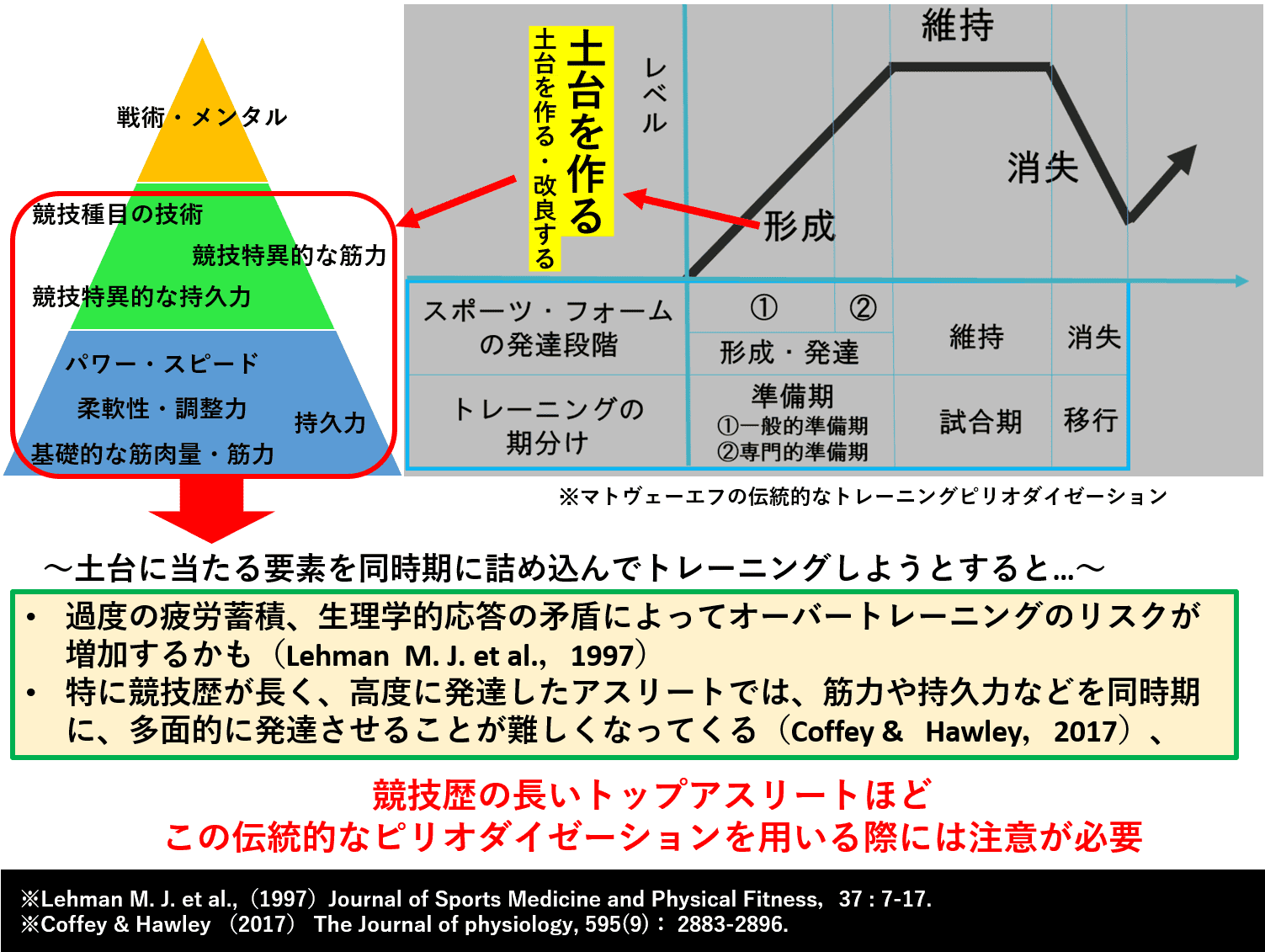

しかし、その際には綿密なトレーニング計画を長期に渡って作る必要が出てきます。また、筋力も持久力も求められるような競技種目においては、土台作り期に「トレーニングでやるべきこと」が増え過ぎて、かえってオーバートレーニングを招いてしまう危険性も孕んでいます。

そのため、特に適応能力が低下しつつあるシニア期のアスリートにとっては、そのやり方に注意が必要です。

③ブロックピリオダイゼーションの活用

先述のピリオダイゼーションの考え方では、「トレーニングでやるべきこと」が増え過ぎて、かえってオーバートレーニングになってしまう危険性があることや、長期的な計画が必要なことから、トレーニングの評価修正が途中で行いづらいというデメリットがありました。

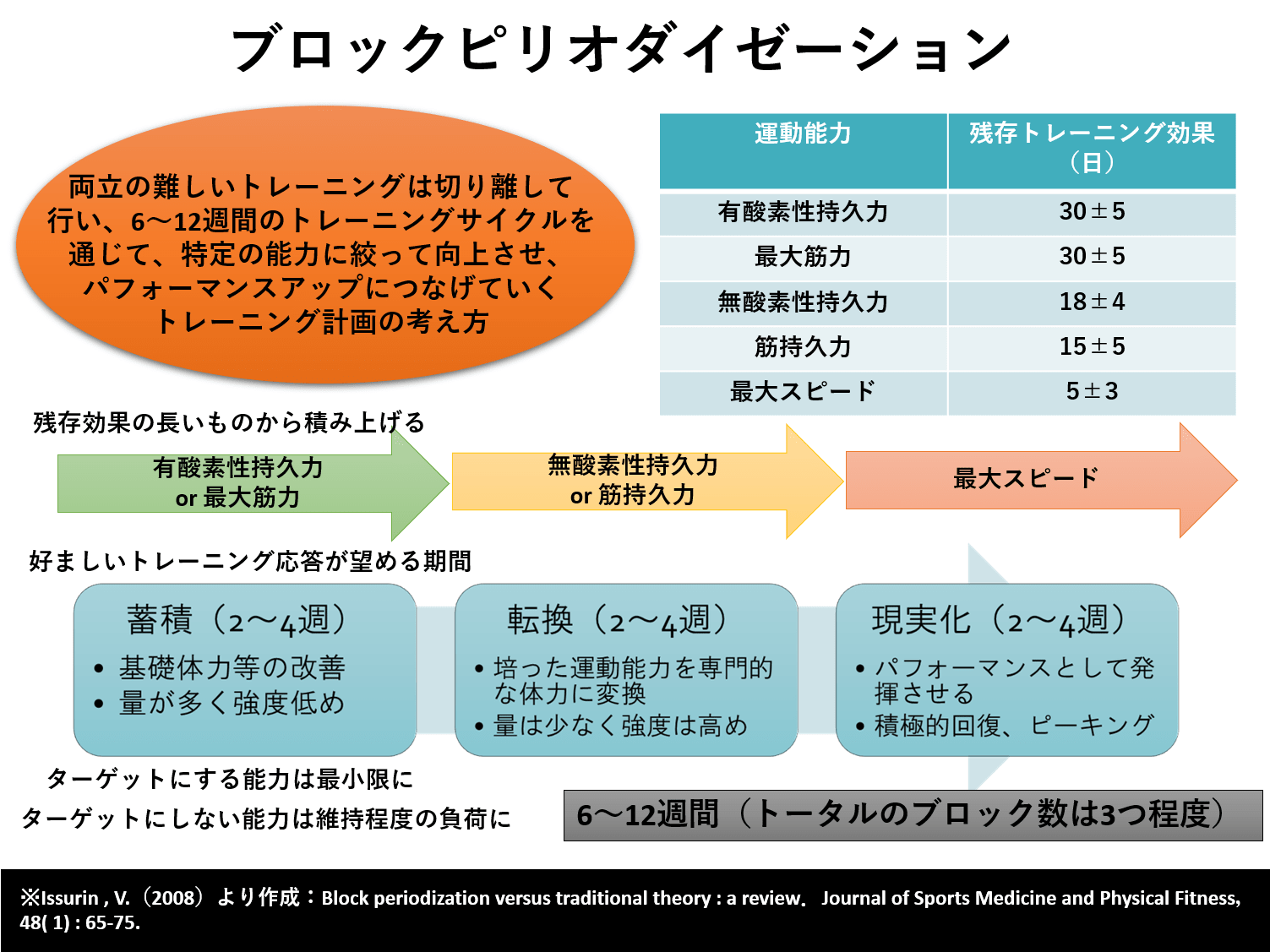

これを改善させようとしたのが「ブロックピリオダイゼーション」という考え方です。

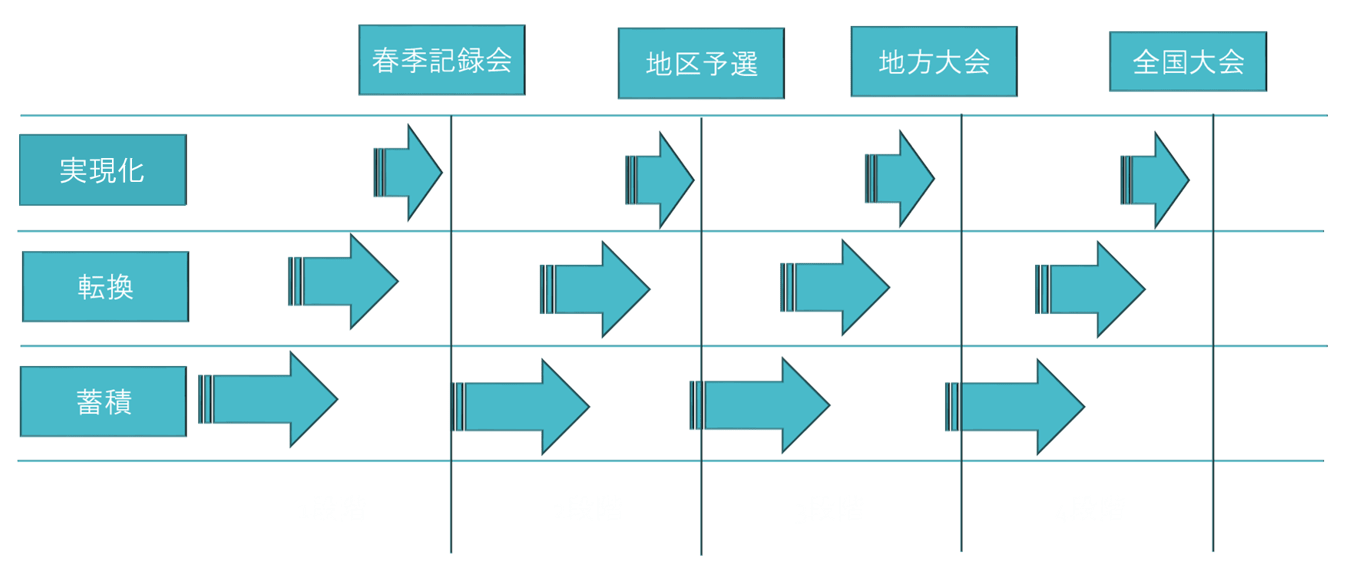

このブロックピリオダイゼーションでは、トレーニングの適応を互いに相殺してしまい得る要素は切り離して、トレーニング残存効果の高いものから積み上げて、中期的なスパンでパフォーマンス向上を図ろうとするものです。具体的には以下の図のようなイメージです。

トレーニングの適応を互いに相殺ってどういうこと?

2〜4週間かけて、パフォーマンスの土台となる要素を集中して高めます。この時、筋力トレーニングと持久トレーニングなど、互いのトレーニング効果を相殺してしまい得るものは並行させずに、トレーニング目標は極力少なくしておくことが重要です。

その後2〜4週間かけて、その土台を改良、そのまた2〜4週間かけて、パフォーマンスの発揮につなげていく考え方です。

その他、トレーニングの評価・修正が行いやすいこと、年間通して高いパフォーマンスが求められる競技種目、またはそのような個人の状況に向いていることなどのメリットがあります。

④食事と停滞期

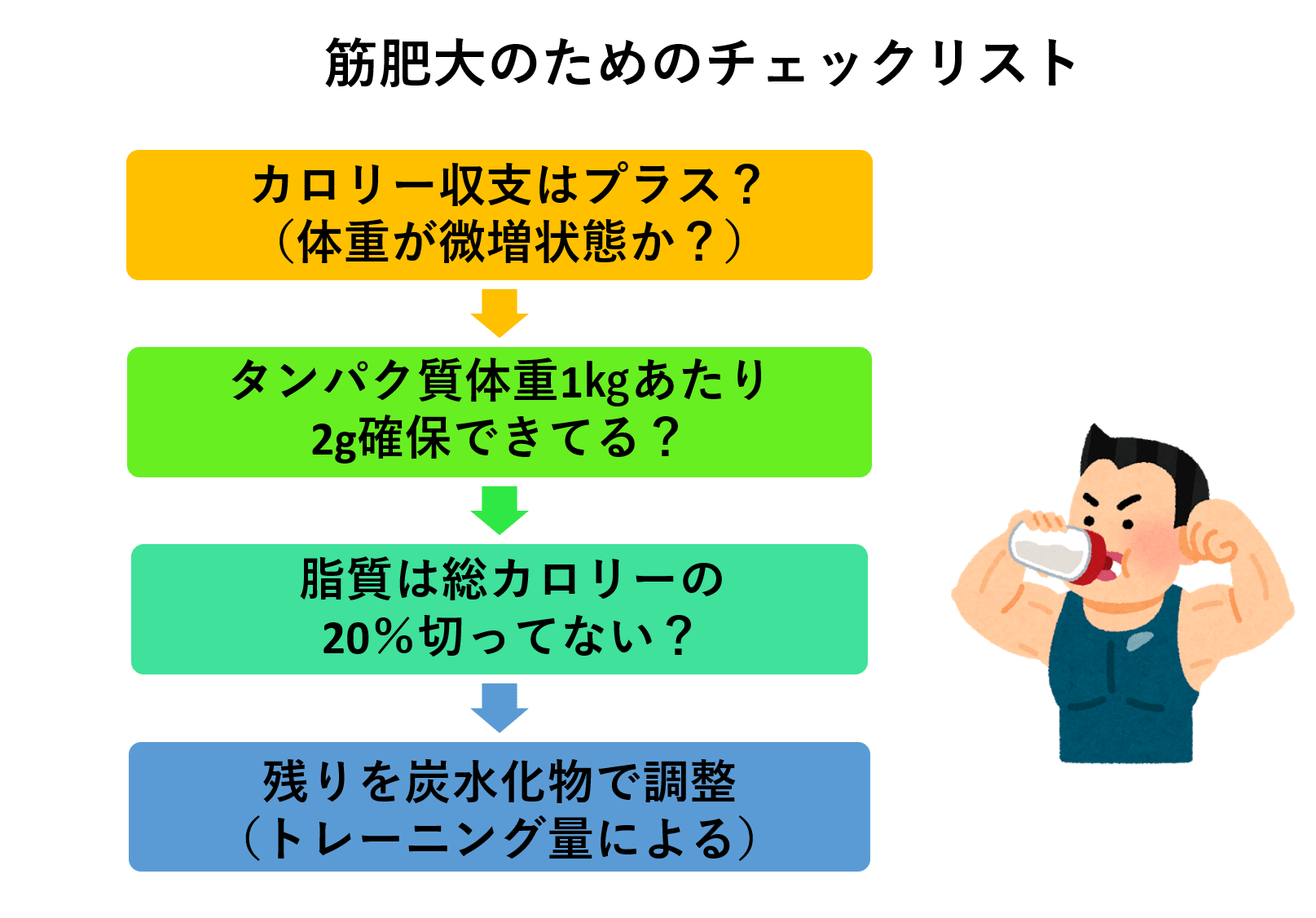

当然、食事内容はトレーニングの進捗状況を大きく左右します。特に筋肉量・筋力UPを図りたい場合は、食事によるエネルギー摂取量が少ないと、トレーニング効果がほぼ上がらないことがあります。

また、トレーニングによって酷使した組織を回復させるためにも、エネルギーが必要になります。そのためには運動によるエネルギー量以外の、基礎代謝に回せるエネルギー量をどれだけ確保できるかが重要です。これらが少ないと、トレーニングからの回復が追いつかず、結果としてトレーニングによる能力向上が頭打ちしてしまいます。

一方で、身体を絞る場合は、トレーニング量を増やす以外に、どうしても摂取エネルギー量を制限する必要が出てきます。その場合、トレーニングからの回復はどうしても遅れやすくなってしまいます。極端な減量はせずに、トレーニングが確実に積める状況を作り出すことを最優先にして、食事量やトレーニング内容を検討してみるべきです。

⑤睡眠と停滞期

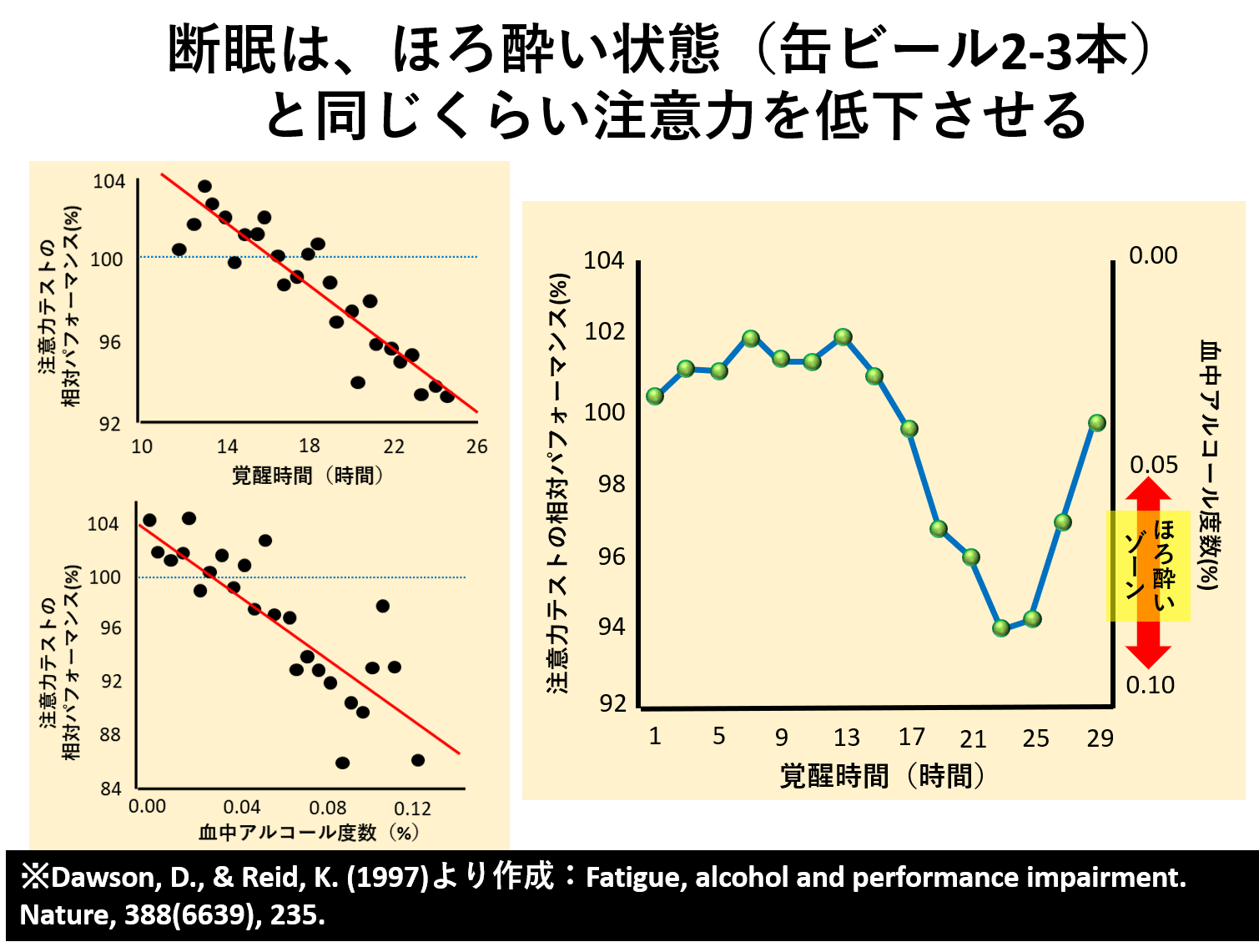

睡眠不足はスポーツのパフォーマンスを大きく低下させます。1日の断眠が、血中アルコール濃度0.05〜0.10%のほろ酔い状態と同様の注意力低下を招くといったほどです。

また、睡眠時間を10時間に増やすだけで、バスケットボールのフリースローのシュート率やシャトルランなどのパフォーマンスが大きく改善したことや、3日間睡眠時間を8時間以上に延長するだけで持久走でのパフォーマンスの向上が見られたというデータなども存在します(Mah et al.,2011;Roberts et al.,2019)。睡眠時間を増やすだけでです。

加えて、睡眠時間が8時間を切ると、ケガのリスクがおよそ1.7倍になるとも言われています(Milewski et al.,2014)。怪我を防ぎ、トレーニング効果を高める、パフォーマンスを高めるためにも、睡眠時間は最低でも8時間は確保すべきです。