ここまで酸素借・酸素負債という言葉について説明しましたが、この呼び方は適切ではない面があります。これらは、「足りない酸素の量を前借り」するというニュアンスでつけられた名前ですが、厳密には「酸素の前借りにはなっていない」からです。

酸素借分のエネルギーは、無酸素性のエネルギー供給によって賄われると言いました。ここで重要な無酸素性のエネルギー供給源として、クレアチンリン酸というエネルギー源があります。このクレアチンリン酸は筋肉の中に蓄えられており、酸素が無くとも、分解するだけでハイパワーを生み出すことができる優れたエネルギー源です。

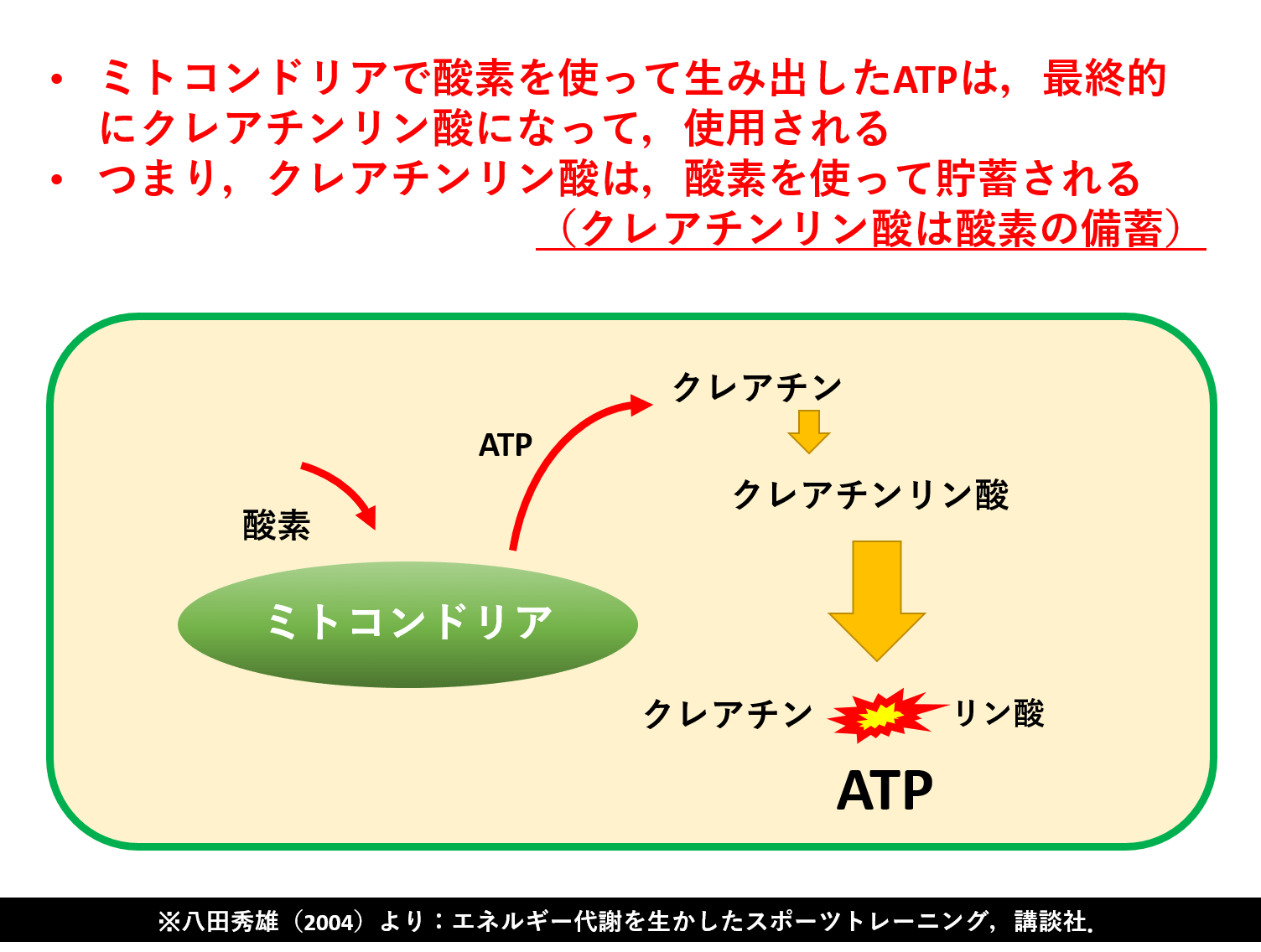

しかし、クレアチンリン酸を再合成して蓄えるためには、実は酸素を使ったエネルギー供給が必要になるのです。ミトコンドリアで、酸素を使ってエネルギーを生み出し、そのエネルギーをクレアチンリン酸として蓄えます。つまり、クレアチンリン酸も、もともとは酸素を使って作り出したエネルギー源であるというわけです。

したがって、クレアチンリン酸は、酸素を使ったエネルギーの貯蓄とみなすことができます。なので、酸素借、酸素負債といったニュアンスではなく、正しくは「貯金した酸素を切り崩している」という方が適切です。

このことから、最近は酸素借・酸素負債という言葉はあまり使われなくなってきたとも言われています。ただ、未だにスポーツ生理学の教科書や講義に出てくる単語の一つでもあるので、その意味について理解しておくことは重要でしょう。

関連記事