冬季練習を考える際に「太りやすいから、冬期の間に減量をする、太らないように食事に気をつける」などの目標を立てるケースがあります。

冬季練習といえば、翌シーズンに向けた体力向上、競技力アップの土台を築いていく期間だと、多くの人が認識しているはずでしょう。確かに、この期間に減量したり、太らないようにトレーニングを工夫していくことは、安定して春先に成績を残すための、一つの手段になり得ます。自分の体重を素早く、長く移動させることが必要な短距離~中長距離選手では、余分な体脂肪は重りになってしまうからです。

一方で、競技力の土台を築いていくための多量のトレーニングをこなしていく期間に、減量を試みることには、いくつかのリスクを伴うとも考えられます。

そのリスクとして挙げられるのが、以下の3点です。

・よくトレーニングされた選手では、筋肉量、筋力アップがほぼ望めない

・多量のトレーニングがこなしづらくなる

・利用可能エネルギー不足による健康被害、怪我の誘発

以下、この3点について、考えてみましょう。

よくトレーニングされた選手では、筋肉量、筋力アップがほぼ望めない

筋肉量、筋力アップは瞬発系アスリートのパフォーマンスアップにおいて重要な土台である

瞬発系アスリートにおいて、出し得る出力を高めることは、パフォーマンスを高める土台として最重要とも言えることでしょう。

短距離、跳躍、投てき選手は、少なくとも「瞬発系アスリート」と呼べるわけですから、当然のことです。

中距離選手も、遅いスピードの持久力がいくら高くても、高いパフォーマンスは望めません。

そのため、スピードやパワー、筋力を高めることは、短距離〜中距離、跳躍、投てき選手において、とても重要であることが分かります。

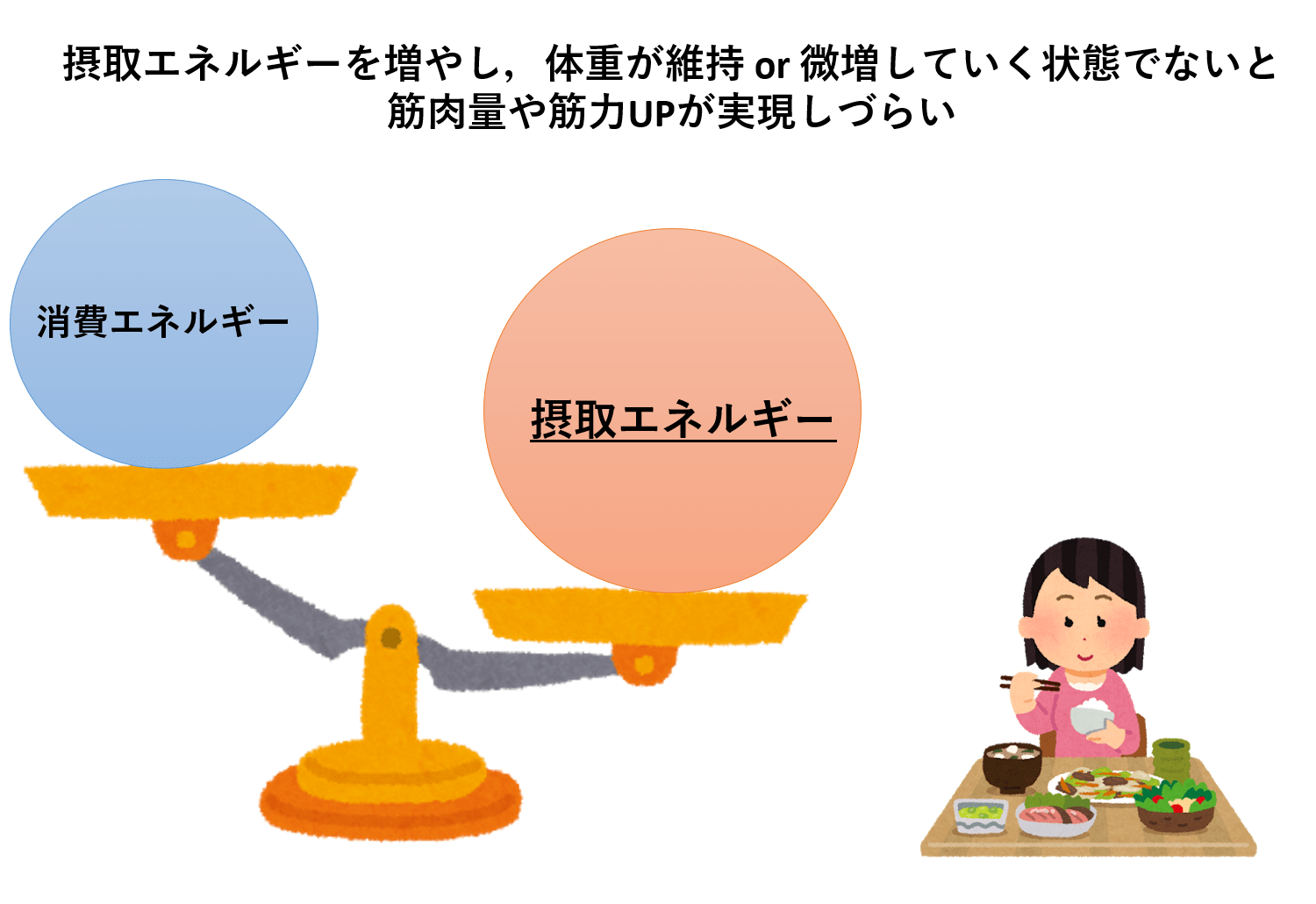

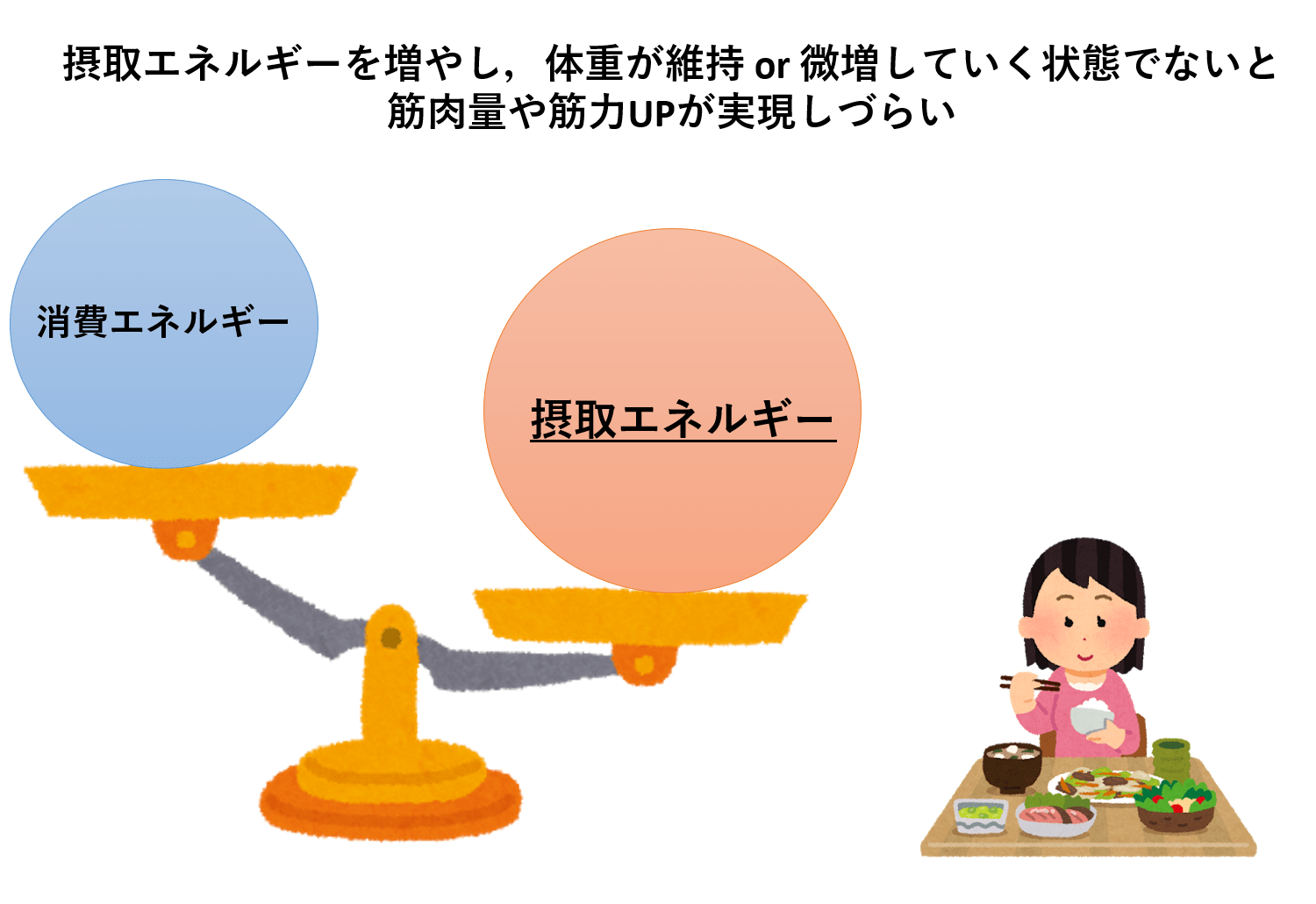

エネルギー収支をプラスにすることは、筋肉量アップの大原則

筋肉量を増やしていくには、食事を十分に摂り、エネルギー収支をプラスにすることが必須とも言えます。

基本的に、消費エネルギーよりも、摂取エネルギーが増えることで、身体の何かしらの組織(筋肉や脂肪など)は増えやすくなるからです。エネルギーが余らなければ、付くもんは付いてくれないわけです。

もしも、爆発的な力発揮が求められるようなアスリートが、筋肉量を増やしたり、筋力を高めるようなトレーニングをしながら、長期間エネルギー収支をマイナスにしてしまった場合、狙ったトレーニング効果を得ることは非常に難しくなると言えるでしょう。

そのため、大きくパフォーマンスを高めるための土台を作る上では、最低でも体重をキープさせる、または急激に脂肪をつけないように、体重が微増していくような状態を食事によって作り上げることが必要です。

減量しながら、大きくパワーアップ…というのは現実的ではないでしょう。

関連記事

トレーニング量がこなせない

トレーニング量をこなすためには、それなりにエネルギーを要します。

筋肉量を獲得するためには、比較的ボリュームの多いトレーニングをこなす必要がありますし、400m走〜1500m走選手が、持久力の基盤を築いていくためにも、かなり多量のトレーニングが必要です。

食事からのエネルギー摂取を制限した状態で、そのような多量のトレーニングをこなそうとすれば、まずトレーニングの強度は落ちやすく、トレーニングからの回復も遅れてしまう恐れがあるでしょう。

特に高い出力を発揮するために重要な、速筋線維を刺激し、確実にトレーニングするためには、食事から糖質をしっかり摂取し、その糖質を分解することによって代謝物を多く生み出す必要があると考えられます。

したがって、ハイパワーの発揮とその持続力の基盤を築いていくには、出来る限り体重が減らないように、または少し増えていくような食事を行いながら、トレーニングをガシガシ積んでいくことが、どうしても必要になってくると言えるでしょう。

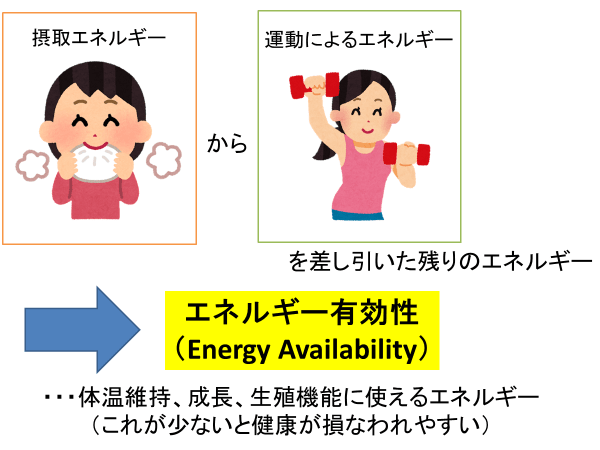

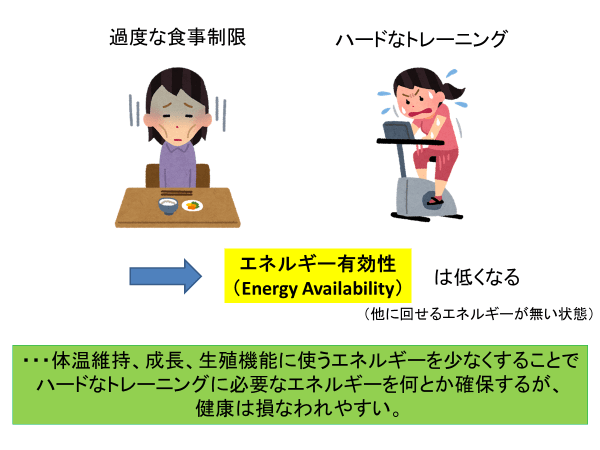

利用可能エネルギー不足による健康被害、怪我の誘発

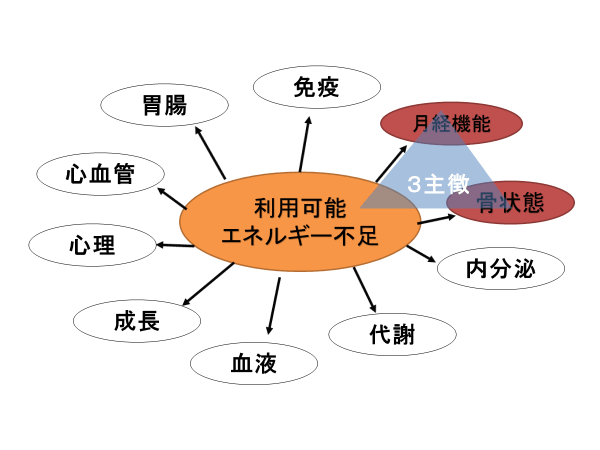

「利用可能エネルギー(エネルギー有効性)」とは、食事による摂取エネルギーから、運動による消費エネルギーを差し引いたエネルギーのことを指します。ここで余ったエネルギーは、「基礎代謝に回せるエネルギー」になります。

冬季練習中など、トレーニング量が比較的多くなる時期に、摂取エネルギーを制限していると、この利用可能エネルギーがかなりの割合で不足します。

そうすると、トレーニングからの回復が遅れたり、怪我をしやすくなってしまったり、病気にかかりやすくなったりと、多くの悪影響が出てきます。

特に、女性選手であれば、月経異常や骨密度の低下の危険性が高くなり、将来の妊娠のしやすさや、骨の健康状態にも大きく影響すると、広く警笛が鳴らされているのも事実です。

この利用可能エネルギー不足、低骨密度、月経異常は、「女性アスリートの三主徴」として、特に持久系の女性アスリートにとっての社会問題にもなってきています。

「体重が~…増えた~」ということに敏感になるのは悪いことではありませんが、「体重は増えない方が良い、減れば減るほど良い」という認識は正しくありません。「体重が増えたらパフォーマンスが下がる」というわけでもありません。

パフォーマンスを高めるためのトレーニングであるはずなのに、体重ばかりを気にしていると、「体重を減らすためのトレーニング」になってしまいます。これは、トレーニングの本来の目的から、大きくそれてしまっていることに気付くべきです。

健康を損なうことなく、パフォーマンスを高めていくためにも、十分な食事量を確保しながら、トレーニングを多く積んでいくことが重要です。

関連記事

結局、多量のトレーニングをこなす時期は、どれくらい食べるべきなの?

体重を減らすことがすべてではない、体重を増やしながらじゃないと、なかなか出力が高まらない…からと言って、暴飲暴食をしても良いというわけではありません。

当然、急激に太ってしまえば、体脂肪と言うただの重りが付いただけの状態が出来上がりです。あくまで、健康的に、多量のトレーニングをこなしていくに見合った食事量と言うのが大切になってきます。

目安として、瞬発系のアスリートが、余分な体脂肪を付けずに出力を向上させたい場合は、1週間で体重の0.2~0.5%ほど、体重60㎏の人が1か月で0.5kg~1.0kgくらい増えていくのを目安にして、食事量をコントロールしていくと良いでしょう。あくまで微増が大事です。投てき系のアスリートであれば、もう少しペースを上げた方が良いかもしれません。

持久力がより関わる、400m~1500mなどの選手でも、多量のトレーニングを積んでパフォーマンスを高める土台を築くためには、体重が微増していくか、少なくとも維持されるような食事量は確保すべきです。出力を高めるのであれば、微増がベターかと思われます。

恐れず食べて、ガシガシトレーニングをこなす。これを回復が追い付く範囲で上手く調整していくことが、パフォーマンスを高める重要なカギになります。