ロングスプリンターに必要な体力

400m走や400mハードルの選手は、100m選手のような単なるスピードだけでなく、レース中にできる限り速度低下を抑えられる持久力が求められる競技です。そのため、自身の筋肉で、いかに多くのエネルギーを持続的に生み出すことができるかが、この種目のパフォーマンスの善し悪しに大きく関係します。

関連記事

このエネルギーを生み出す能力の代表例として挙げられるのが、「無酸素性能力」と「有酸素性能力」です。ロングスプリンターはトレーニングによって、この2つの能力を高めていくことが非常に重要な課題となります。

無酸素性能力

無酸素性能力とは、筋肉が酸素を使わずにエネルギーを生み出す能力です。筋肉に蓄えられている「クレアチンリン酸」や「グリコーゲン(または血中のグルコース:糖質のこと)」を分解するときに生じたエネルギーで、筋力・パワーを発揮します。

「クレアチンリン酸」や「グリコーゲン」を分解するだけですぐにエネルギーを生み出すことができるので、この無酸素性能力は、より爆発的な筋力、パワーを発揮するのに極めて重要なエネルギー供給の仕組みだと言えます。しかし、無酸素性のエネルギー供給では、そのエネルギー生産が長続きしないのも特徴です。つまり、持久性に乏しいわけです。

なので、そのような能力が特に重要な100m~200m選手、ウエイトリフティング選手、投てき種目の選手では、この無酸素性能力が高いです。

また、無酸素性能力に関わるエネルギー源の、クレアチンリン酸やグリコーゲンを分解する酵素は、速筋線維に多く含まれています。そのため、無酸素性能力に優れた選手は、速筋線維が非常に良く発達しており、筋肉のサイズも大きいという特徴があるわけです。

関連記事

有酸素性能力

一方で、有酸素性能力とは、筋肉が酸素を使ってエネルギーを生み出す能力です。先述した「グリコーゲン(グルコース:糖質のこと)」や「脂質」を、酸素を使って分解し、その時に得られるエネルギーを利用して、筋力、パワーを発揮します。

無酸素性能力と違って、酸素を使って複雑な過程を経てエネルギーを生み出すため、素早くエネルギーを生み出すことができません。その代わり、非常に長く、持続的にエネルギーを供給することができます。

このような能力は特に、マラソン選手、クロスカントリースキー選手など、持久系のアスリートに高いレベルで求められるものです。

有酸素性のエネルギー生成は、筋肉の「ミトコンドリア」という器官で行われます。これは、酸素を使ってエネルギーを生み出す向上のような役割を担っている器官で、ハイレベルの持久系アスリートは、このミトコンドリアが筋肉内に多く存在しています。

このミトコンドリアは、遅筋線維に多く存在しており、持久系アスリートの遅筋が良く発達しているのはこのようなことが理由だというわけです。

関連記事

シーズン通した、ロングスプリンターの無酸素性能力と有酸素性能力の変化

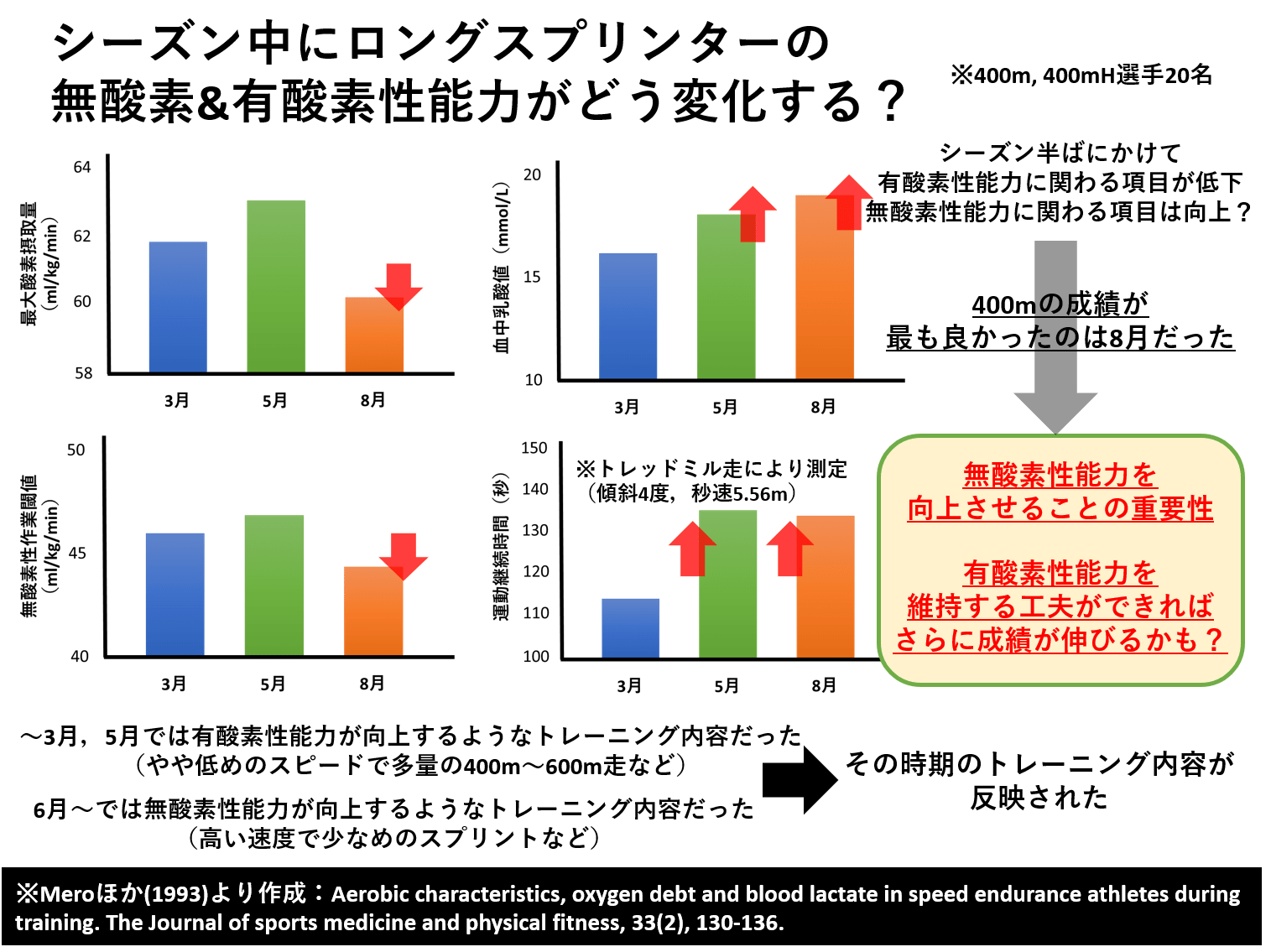

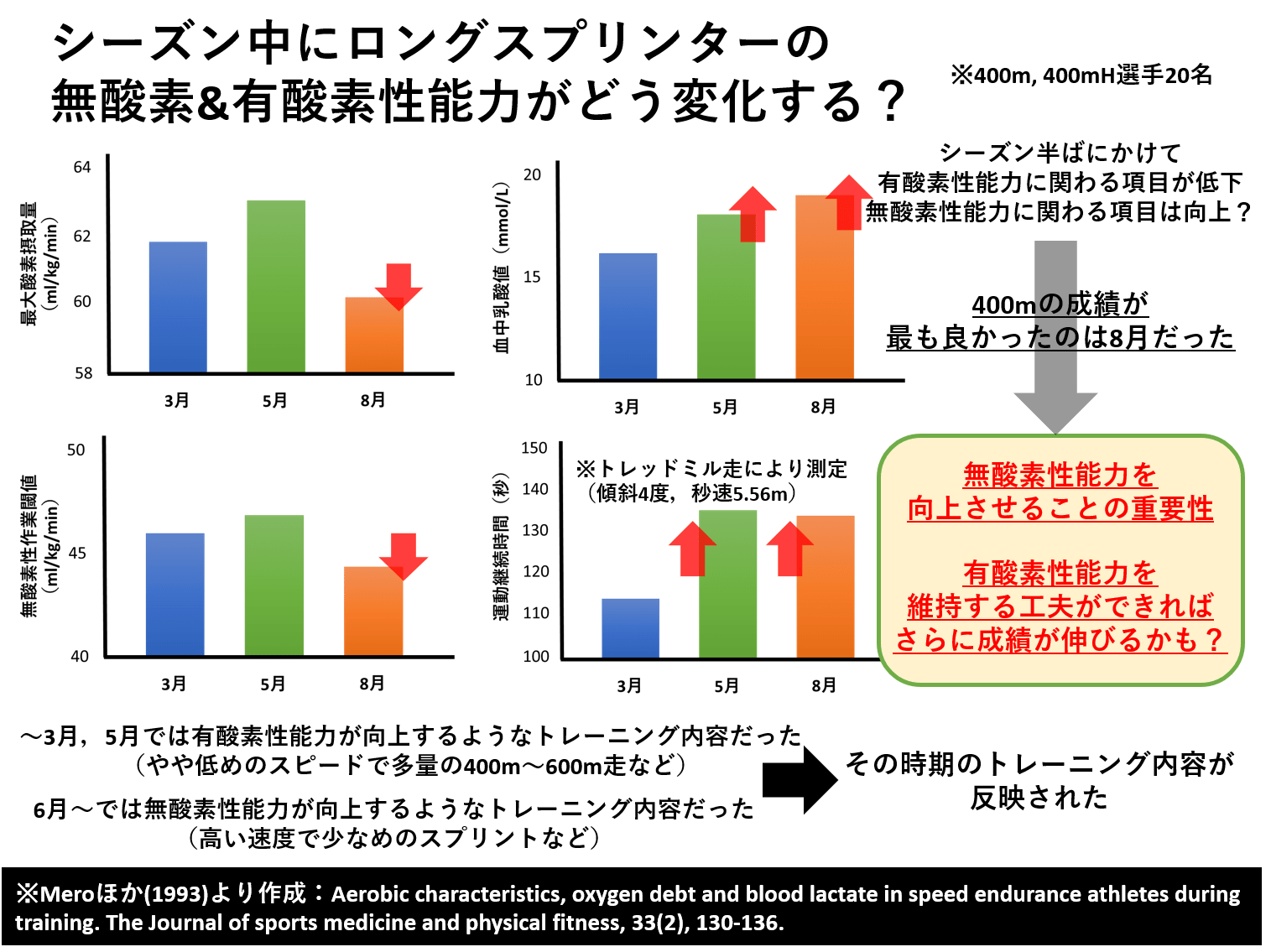

Meroほか(1993)の研究では、20名の400m、400mH選手を対象に、シーズンを通して無酸素性能力や有酸素性能力がどのように変化するかを調べています。

そのための体力測定は3月上旬、5月下旬、8月下旬に行われており、測定項目は以下の通りでした。

~有酸素性能力の指標~

・最大酸素摂取量:有酸素性能力の指標。一定時間あたりにどれだけ酸素を使えているかを示す。

・無酸素性作業閾値:無酸素性のエネルギー供給に大きく頼らざるを得なくなってくる、運動強度の境界点。これが高いと、強度の高い運動でのエネルギーも、有酸素性のエネルギー供給から大きく賄うことができるということになる。

~無酸素性能力の指標~

・最大酸素負債:無酸素性のエネルギー供給では酸素を消費しないが、運動終了後は生み出したエネルギー量に見合う、「本来必要だった酸素」を消費する(例:激しい運動後にしばらく呼吸が荒くなる)。その時の「本来必要だった酸素量」を酸素の借金と表し、酸素負債と言う。この酸素負債が大きいほど、無酸素性能力が高いと言える。

・血中乳酸値:グリコーゲン(グルコース:糖)を分解する過程で発生する副産物。糖質をより多く分解できる能力の指標。

・無酸素性テスト:この研究では4度の傾斜付きトレッドミルで、秒速5.56mで走り、ついていけなくなるまでの時間とされている。

その結果、有酸素性能力の指標は8月に低下、無酸素性能力の指標(血中乳酸と無酸素性テスト)は5月、8月で向上していました。また、そのシーズンの400m走の記録は、平均して8月が最も高くなっていました(平均49.06)。

これらのことから、シーズン半ばにかけて400mの記録が伸びていくにつれ、有酸素性能力は低下、無酸素性能力は向上していることが分かります。つまり、400m走のパフォーマンスには、有酸素性能力よりも、無酸素性能力が強く関係しているかも??ということが示唆されています。

で、有酸素性能力は大事じゃないの?

紹介した研究の対象者は、3月~5月にやや低い強度(80~95%)で、400m~600mなどを走るトレーニングを、やや多く行っています。そのため、この期間に有酸素性能力が高くなることは当然です。

一方、6月~8月では、やや強度を高くして(90~100%)トレーニングをこなしています。3月~5月と比較しても、トレーニング量は少なめになっています。高いスピードで走る練習をメインにすれば、当然、無酸素性能力は改善されやすくなります。

この研究では、有酸素性能力が低下していた8月に記録も良かった…となっていますが、じゃあ有酸素性能力を下げれば400mの記録が上がる!とはならないことは理解できると思います。あくまで対象者らのトレーニング状況が、ただ反映された結果であることに注意しましょう。

もしかすると、8月でも有酸素性能力がキープできていたら、もっと記録が良かった可能性も十分あります。実際に、高いスピードの持久力を付けるためには、有酸素性能力に関わる「ミトコンドリア」を、遅筋線維だけでなく、速筋線維にも増やしてあげることが大事であると考えられます。

関連記事

有酸素性能力も400mのパフォーマンスの土台となる重要な体力であることを忘れないように、自分に不足しているものを見極めながらトレーニングしていくことが重要です。

参考文献

・Mero, A., Rusko, H., Peltola, E., Pullinen, T., Nummela, A., & Hirvonen, J. (1993). Aerobic characteristics, oxygen debt and blood lactate in speed endurance athletes during training. The Journal of sports medicine and physical fitness, 33(2), 130-136.